幼児の英語教育が盛んです。将来、英語のできる大人になってほしいと願うお母さんやお父さんは多いと思います。英語ができれば給料が高い、昇進が早い、あるいは、自分は英語が苦手で話せないから、英語のできる人を見るとかっこいいと感じるなど、理由は様々でしょう。実際、入試にも英語が必ずあり、学生を評価する重要な物差しのひとつになっています。また、今では、小学校でも英語授業が始まり、中学入試でも英語を取り入れるところが増えているのだから、親として、幼児に英語を学ばせ頭のいい子に育ってほしいと焦りにも見た情熱を見せるのも当然です。

まずは、私の経験から。

その1。中学生から英語を習い始めたころ、つまり、小学校の英語授業がなかったころの話しですが、中学生になって英語を勉強し始めると皆、多大の関心をもって楽しく勉強し始めます。「英語大好き」の時期です。でも、その時期は、1~2カ月しかもちません。単語を覚えたり、アクセントや子音など読み方が独特であったり、さらに文法の細かな決まりが出てくると楽しさが消えてしまいます。特に、文法用語なしに英語に慣れることを主眼に楽しく進められていく間は、英語は簡単だと思って安心していると突然、細かな文法問題がテストに出てきて思うように点数が取れなくなってきます。一生懸命勉強して、中1英語で80点ぐらい取れていると本人も満足、親もまあまあと思ってしまいますが、これはかなりのまずい状況で、簡単な英語なので本来95点以上は取れないと英語を理解し勉強しているとは言えないのです。ある日、英語がわからなくなり、だんだんとやる気が消え、英語嫌いが増えていきます。中1の2学期になると英語嫌いが半数を超えます。そして、中2になると英語がわからないという声が爆発します。では、どうすれば英語嫌いにならなくて済むのかと言えば、単純です。英語の勉強も、楽しく簡単に学べる方法はない。つまり、毎日、暗記して練習して苦労しながら成長するしか道はないということ。そのことをきちんと理解することが大切であり、読み書きそろばんの習得と同じく努力が必要ということをわきまえることです。その向こうにしか、楽しさはありません。

その2。小学校の英語が始まりました。小学生に英語のことを聞くと、みな、英語が楽しい、英語の授業が待ち遠しい、などと言いますが、これは、英語好きの生徒に聞いているだけで、小学校の多くの子供たちは、英語の授業もあまり好きではありません。なぜなら、授業であり、勉強なのだから、勉強は大切で必要と分かっていても勉強大好きと皆が答えるわけではないのは、当然です。勉強の能力が高い子やおしゃべり大好きな活発な子は英語授業が好きになるでしょう。また、幼児や小学校低学年から英語を習っていた子も、英会話中心の授業は楽しくて、優越感にひたることができるでしょう。だが、だんだんと追い越されていくと悲惨なことがはじまります。例えば、小2くらいから週一回くらいのペースで英会話教室に通わせた子が中3になって定期考査で60点くらいしか取れなくなってくる子がいました。お母さんも熱心すぎるくらい熱心に英語にお金を使っていましたが、発音だけは、上手だけれども英語も勉強も嫌いな子に育ってしまいました。同じようなパターンに私立中学に通いながらいくら勉強しても順位が上がらず、自己否定に落ち込んで勉強しなくなった生徒もいました。塾を転々とさせられていました。

しかし、幼児や小学校低学年で英語を初め、英語に自信をつけ、ほかの勉強もよくできる子もたくさんいます。これは、小さい時からピアノを習って音大に進学する子と同じで、驚くほど妖怪や恐竜に詳しい子とも同じです。言語の習得にむいている子がいるのも確かです。特に英語の得意な大人から英語を習うとみな英語は簡単ですよ、毎日聞いていれば自然と話せるようになりますよ。と、どこかの宣伝文句のように笑顔で答えてくれます。そして、その先生から教えてもらったり、その指導者の参考書を買ったり、DVDを買ったりして、英語が得意になる少数の人がいます。が、お金と時間を無駄にしてしまう多くの人、英語教育のカモと言える人が非常に多くいます。

では、幼児から英語を習うべきか。考えてみたいと思います。以前に紹介した「怖いくらい通じるカタカナ英語の法則」の本を書いた脳科学者の意見を見てみたいです。彼は、英語に相当苦労し、その原因を「脳」を起点に考えてみたわけです。かなり、英語が苦手だった彼が、かなり辛らつに言うには、「英語の上達はあきらめよう」「努力はむくわれない」と結論付けています。英語学習なんかに努力をつぎ込むなと言っているようです。が、彼の息子に幼児英語教育をさせるかと聞かれたら、しっかりとさせる?させてしまうかもしれないと言っています。実際はどうか知りませんが、彼の正直なところなのでしょうか。(続く)

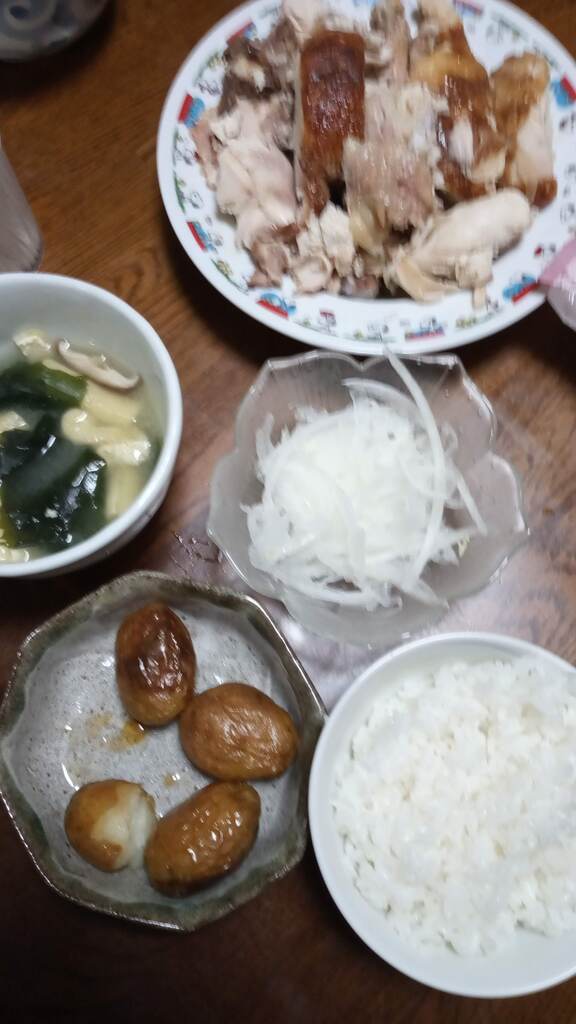

<主夫の作る夕食>

業務スーパーのカレーとラムーの手羽元で格安カレーを作ってみました。

2歳半の幼児もおいしく食べました。

<思い出の一枚>

インド:写真をつるために面白い場所に案内して頼むとタクシーの運転手の家に連れて行ってもらった。

<表題の写真>

インド舞踏の素晴らしい動画をユーチューブで見た。

インド舞踏の素晴らしい動画をユーチューブで見た。

https://www.youtube.com/watch?v=JWhA3ldZcyY

インドから中国、東南アジアの踊りにはどこか同じものを感じます。