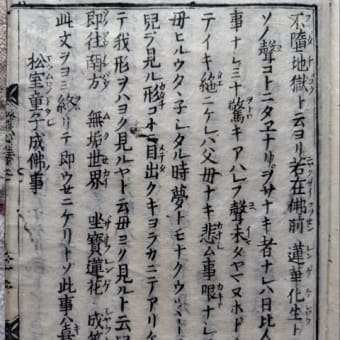

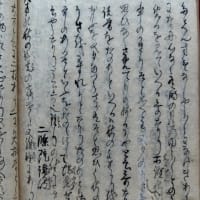

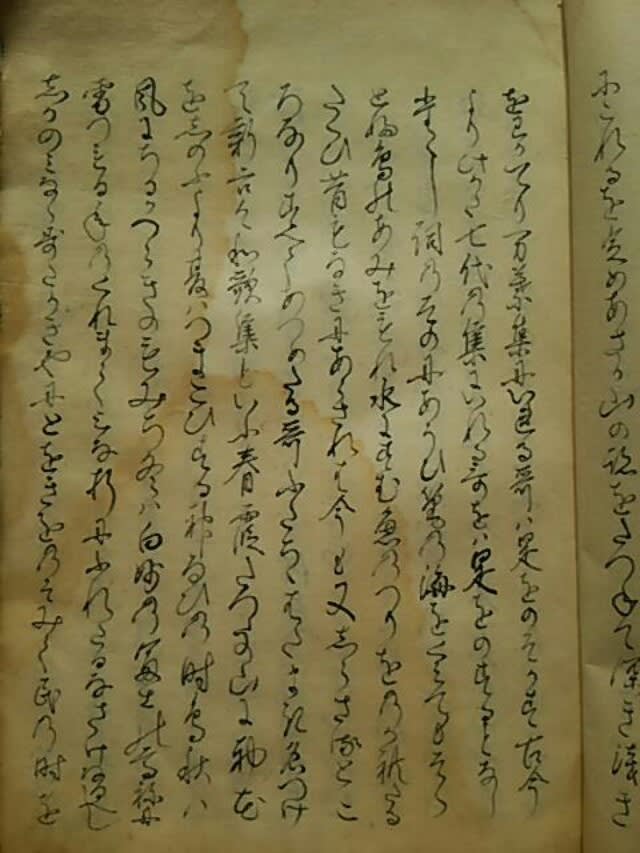

新古今和謌集 假名序

やまと哥は、むかし天地ひらけはじめて、人のしわざいまださだまざりし時、葦原中つ國の言の葉として、稲田姫、素鵞の里よりぞ傳はれりける。しかありしよりこのかた、その道さかりにおこり、そのながれ今に絶ゆることなくして、色にふけり心をのぶるなかだちとし、世を治め民を和らぐる道とせり。かかりければ、代々の帝もこれを捨てたまはず、撰びおかれたる集ども、家々のもてあそび物として、言葉の花のこれる木のもともかたく、思の露漏れたる草隠れもあるべからず。

しかはあれども、伊勢の海清き渚の玉は、拾ふとも蓋くることなく、いづみの杣しげき宮木は、曳くとも絶ゆべからず。物みなかくの如し。哥の道またおなじかるべし。

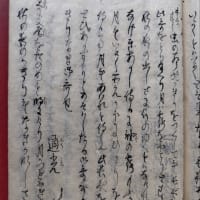

これによりて、右衞門督源朝臣通具、大藏卿藤原朝臣有家、左近中將藤原朝臣定家、前上總介藤原朝臣家隆、左近少將藤原朝臣雅經等におほせて、昔今の時を分たず、高き賤しき、人を嫌はず、目に見えぬ神佛の言の葉も、うばたまの夢に傳へたることまで、廣く求め、普く集めしむ。おの/\撰び奉れるところ、夏引の絲の一筋ならず、夕べの雲のおもひ定めがたきゆゑに、緑の洞、花かうばしきあした、玉の砌、風涼しきゆふべ、難波津のながれを汲みて、清み濁れるを定め、淺香山の跡をたづねて、深き淺きをわかてり。

萬葉集に入れる哥は、これを除かず、古今よりこのかた、七代の集にいれる哥をば、これを載することなし。ただし、ことばの園に遊び、筆の海を汲みても、空飛ぶ鳥の網を漏れ、水に住む魚の釣を脱れたるたぐひ、昔もなきにあらざれば、今もまた知らざるところなり。

凡て集めたる哥、二ちぢ二十巻、名づけて新古今和哥集といふ。

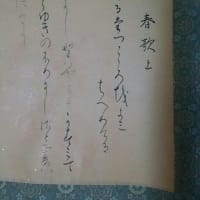

春霞立田山に、初花を忍ぶより、夏は妻戀する神なびの時鳥、秋は風に散るかづらきの紅葉、冬は白たへの富士の高嶺に雪つもる年の暮までに、みな折りにふれたるなさけなるべし。

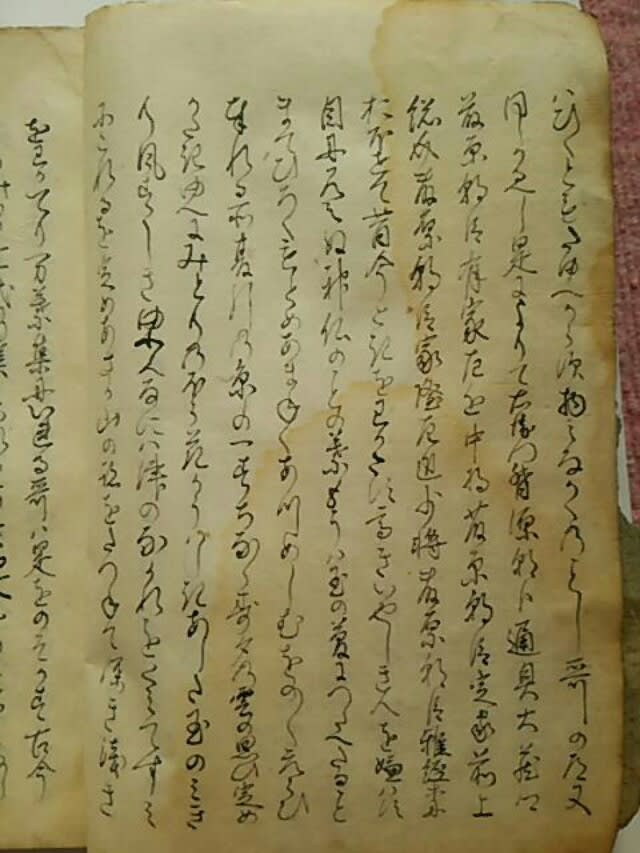

しかのみならず、高き屋に遠きを望みて、民の時を知り、末の露もとの雫によそへて人の世を悟り、玉鉾の路のべに別を慕ひ、天ざかる鄙の長路に都を思ひ、高間の山の雲居のよそなる人を戀ひ、長柄の橋の浪に朽ちぬる名を惜しみても、心のうちに動き、ことばほかにあらはれずといふ事なし。いはむや住吉の神は片そぎの言の葉を殘し、傳教大師はわがたつ杣の思をのべ給えり。かくの如き知らぬ昔の人の心をもあらはし、行きて見ぬ境のほかの事をも知るは、ただこの道ならし。

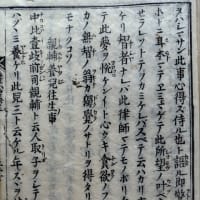

そも/\昔は五たび譲りし跡を尋ねて、天つ日嗣の位に備はり、今は、やすみしる名をのがれて、はこやの山にすみかをしめたりといへども、すべらぎは怠る道をまもり、星の位は政をたすけし契りを忘れずして、天の下しげきことわざ、雲の上のいにしへにも變らざりければ、萬の民、春日野の草の靡かぬかたなく、四方の海、秋津洲の月しづかに澄みて、和かの浦の跡を尋ね、敷島の道をもてあそびつゝ、この集を撰びて永き世に傳へむとなり。

かの萬葉集は、哥の源なり。時移り事隔たりて、今の人が知る事かたし。延喜の聖の御代には、四人に勅して古今集を撰ばしめ、天暦のかしこき帝は、五人におほせて後撰集をあつめしめ給へり。その後、拾遺、後拾遺、金葉、詞花、千載等は、皆一人これをうけたまはれる故に、聞きもらし、見及ばざるところもあるべし。よりて、古今後撰の跡を改めず、五人のともがらを定めて、しるし奉らしむるなり。そのうへ、みづから定め、てづからみがけることは、遠くもろこしの文の道をたづぬれば、濱千鳥跡ありといへども、我が國、やまと言の葉の始まりてのち、呉竹の世々にかかる例なんなかりける。このうち、みづからの哥を載せたること、古きたぐひはあれど、十首には過ぎざるべし。しかるを今かれこれ選べるところ、三十首にあまれり。これみな、人のめたつべきいろもなく、心とゞむべきふしもありがたきゆゑに、かへりて、いづれとわきがたければ、森の朽葉かずつもり、みぎはの藻屑かき捨てずなりぬることは、道にふけるおもひ深くして、後の嘲を顧みざるなるべし。

時に元久二年三月廿六日になんしるしをはりぬる。目をいやしみ、耳を尊ぶるあまり、いそのかみ古き跡をはづといへども、流を汲みて源を尋ぬる故に、富の小川の絶えせぬ道を興しつれば、露霜は改まるとも、松吹く風の散りうせず、春秋はめぐるとも、空ゆく月のくもりなくして、この時に逢へらむものは、これを喜び、この道を仰がむものは、今を忍ばざらめかも。

※注

下線の「すべらぎは怠る道をまもり」とあるが「新編 日本古典文学全集 新古今和歌集」では「すべらぎは子たる道をまもり」となっている。院にとって天皇は息子なので、子が正しいし可能性が大きい。しかし、中国の古代の聖帝は、政務を何もしないで国を治めたという話もあることから、怠るままとした。

インターネットで見ることができる写本(リンク 國學院図書館参照)を見てみると「をこたる」と「こたる」の二通りあり、また、「新潮 日本古典集成 新古今和歌集」久保田純 校訂をみると道教の帝王観として「帝王道」と訳されていた。