小林・野水 "Foundations of Differential Geometry", Vol I の第II章まで訳し終わった.Vol Iは,線形接続およびアフィン接続,リーマン接続,曲率と空間形,変換と各章が続くが,およそ,第II章までは,この著書全体の基礎となる部分だろうから,一つの区切りである.

素人訳だから,訳してはみたもののという面はあるのだが,現代的には,やはり,もともと物理学の力学や相対性理論などとの関係の深い分野らしいので,解析的延長から,膨張場のような構成とか,ガロア理論とか,類体論とか,ポアンカレ・サーストン予想の解決とか,随所に,ストリング理論の理論的な基礎部分となっている結果が,証明付きで,まとめられているというところが,面白いのだろうと思う.

想像すると,解析的延長はどうやって構成するのかとか,部分集合族をイデアル類のように構成して抉り出すとか,数学書でよく見かける不思議に含みを漂わせる問題群の出処のような部分もある気がする.比較的最近,ヴェイユの『位相群上の積分とその応用』ちくま学芸文庫,も書店に出ていたので買ったのだが,関係が深いのだろうと気になるところである.積分と微分は鏡写しのような分野だが,どういう鏡として作るかが,案外,難しいのかもしれない.ガラス玉のような占い師の鏡とか.数学の継代クローンとか.

『・・・を読む』の試みといっても,概念の定義などは,『数学辞典』等で調べるのが一番だろうから,例えば,AIのデープクローンラーニングとか,ビッグデータとか,ビットコインとか関連づけて考えたら,結構面白いのじゃないかとか,そういう感じになりそうである.素人には,そういう楽しみ方しか残らないから.といっても,結構おいしいところだけという感じもなくはないが.

こういう美味しいとこどりの背景に,軍事技術や軍事的な意図の影が見え隠れするということも,事実なのだろう.軍事的な影は,科学技術に限らず,民主化を目指す政治や経済,心理学や芸能文化,どこにでも忍び込むものだから,ぬえ的に取り囲んで,暴走に転化する.もともと背反する性質をわたり歩くしかしょうのないものだが,人間の社会生活の,過程にも結果にも寄生するわけである.

だから,歩きながら考えるといいわけである.考える中で,戦争の影は,風に舞うように漂い,消えていくのである.ボブ・ディランかガロかそういっているのである.その当時,私は子供だったので,喫茶店の隅では,ボブディランは聞かなかったが,歩きながら,戦争の雲を消していただけである.日本国憲法の前文にある,陳腐という向きもあるだろうが,戦争の否定も,わたしにとっては,歩きながら聞くボブ・ディランである.友とは自分自身との関係の穏やかで革命的な変革である.

ところで,

ふと,区間縮小法とかカントール集合とか浮かぶ感じだが,位相は,集合の集合と集合族の融和を図る戦術という感じもあるのだろう.

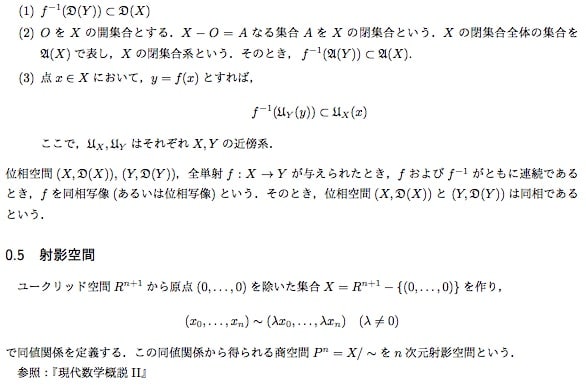

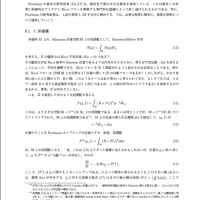

例えば, のような極限は,高次元空間の閉包なのかとか,ビット空間なのかとか,想像を逞しくして,いじくることもできるかもしれない.例えば,

のような極限は,高次元空間の閉包なのかとか,ビット空間なのかとか,想像を逞しくして,いじくることもできるかもしれない.例えば,

(訂正)加算は可算

これは,要は,AとBが空でない共通部分を持てば,下限(inf)は共通にもつ同じ点の間のことだからということだと思うが,極限をどう捉えるかということだろうから,そう的外れではないはずである.

こういう数学の持つもどかしさが,行間に漂う何者かのようにして,量子の持つ規則性などにつらぬかれて,生産的な役割を果たすということを,体系的に述べ得ればいいのだが,一種の高揚感のように作用するものなのだろう.例えば,稠密性と連続性が,mod 1で,確率量子空間につながるような感じだろうか.

稠密性(OとEは空でない共通部分を持つ)は,集合Xの部分集合Oの閉包(Oの触点全体)をXのベキ集合P(X)の元Eの閉包ととらえた感じだが(EがXで稠密とは,(Eの閉包)=Xが成り立つこと), 連続性は,解析的延長という感じだから.つまりは,概説IIの「§12 Lebesgueの意味で可測でない集合」を参照すればokということで.m,nを整数,ξを無理数として,n+mξの形の実数の集合Cは実数の集合Rで稠密な集合である.x,y∈Rに対して,x − yがCに属するということで同値関係を定め,その同値関係でRの商空間を定義して,それをAとおく.なんかアフィン射影空間を作る感じだが,Aは,L可測でない.感じこんな感じである.

豊洲移転問題でも,東京オリンピック問題でも,要は,そこに利権という衣を借りた,ゼネコン,国会議員,都議や役人などの政治犯罪の根を見過ごして,茶番劇で幕引きになるのじゃないかという,小池という政治家の限界を言っているのだろうが,小池も利権連合も限界を共有すれば,日本という国の限界ということで,痛み分けでめでたしである.ボケはボケてりゃいいのである.AIでも導入するまでは仕方ないのである.その前に,捜査でも入れればいいのである.政治犯罪の疑いだから,IOCも協力すればいいのである.韓国の占いおばさんのようなIOCではなく.

レガシーは、今風には、利権犯罪やり過ごしという訳になるのだろう.見え透いた口八丁がメガホンふるご時世なのだろう.韓国の占い師のように.陸上やテニスや女子レスリングなどはアスリートのレガシーだろうが,利権犯罪のメガホンがレガシーなのは訳わからん世の中である,ぼったくり利権犯罪容認ということが問題なのであって,なんでも犯罪などと言ってるのではないが.

そういえば,ミスコン問題はどうなったんだろう.男わたりの上手な女の子もいるからとか,合意の境界もはっきりしないからなのだろうか.昔の映画で,ブリジッド・バルドーがナチの兵士かに犯されて,母娘だったか,それでもそういう時代を生き抜く決意に変えて,歩きだすというのがあったが,当時の金髪女性の生き様のようなものは,今ではレ(リ)ベンジポルノだのの興味に押されて,言ってもしょうがないかもしれない.

縦書きの原稿用紙モードで書くと,なんちゃって作家気分になれる.音と映像が交叉するような,不思議に異次元に広がった感覚を元に,そばを流れる小さな川の水音の気配が,眠っていた像がウォーと目覚めるようにして,私に気付かせるシグナルであるかのように,淡い光が包むように寄り添ってくる感覚から,地図てのは,どういうものなのだろうという話にしようかという,息抜きである.

大江健三郎の『死者の奢り』ならぬ『死者の蘇り』というゾンビめいたことを言ったので,そういうことも絡められるかもしれない.

ナビはナビに任せれば,使い手に余裕ができるから,文明化した時代も変わるのじゃないか,という話がよく言われるが,使う方が,ナビそのものであるかのような意識にとらわれて,逆に,ますます,文明に隷属していく感じも蔓延しているのだろう.言われるほど,道具として,ITなど使っていないのだろう.アメ車の助手席でヒスってる女の子の映像が,復活してくるのかもしれない.ITは,アルキメデスあるいはそれ以前からの,人類文明への羅針盤という伝統があるのだろが,それはまた,アンデスの古代文明のようなところでも独自に発展するというような,文明のダイバーシティ(多様性)を繋いでいるのだろうが,人間の方が器がなくなって,AIだのITだのから,弾かれている感じである.ITだのAIだのには,全く造詣(ぞうけい)はないが,そんな感じが多々見受けられる気がする.

「なんちゃって作家の手紙見つかる」みたいなこともnewsになるとかないだろうか.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます