粗っぽく考えると,K(√-1)は,√-1=iを実数体に付加した,拡大体である.不思議な感じなのは,確率論の論理と,φ(s-x)という直交性をψ(sx)=ψ(x)という形の直交性(このようなsの全体をユニタリー群という)に変換することが,内部的につながっている感じがすることである.確率論は,構造を持ったまとまりを拡大する(素体の拡大のような感じで)装置のようなものなのだろうか.そういう仕組みが,生物のミクロの仕組みには備わっていて,生物現象と論理観察が共生するような場で,生命はいろいろな反応を制御しているとか,そういうイメージはないだろうか.決定論的なのか,確率論的な装置を含むなんらか非決定論的な仕組みが生物現象には伴っているのかという感じの疑問である.生物現象は複雑系だといわれるのだが,決定論か非決定論かという対比は,複雑に絡んだままのような気がする.

コンピュータも0,1の論理だが,0, 1自体が不思議な代数構造を内に秘めているとすれば,そこを,明らかにすれば,知的な地球外生命体とシグナルのやり取りできるかもしれないじゃないかと,SFぽく考えることも出来る.どっちみち,宇宙人とのコンタクトといっても,0,1カプセルを宇宙に放流するしか確かめようがないのだから.

ファン・ノイマン『作用素環の数理』,ちくま学芸文庫,をザーッと読んでいると,そんな気がしてくる.

ベクトルa, bに対して内積(a,b)=0のとき,aとbは直交するわけだが,内積(a,b)は,一つの(双対)作用だから,生物学でいうニッチ(経済的地位関係)という感じにも読める.そこに、不思議とリジッドな機構が埋め込まれているとすれば、エピジェネテックスな観点として,観察できるかもしれない.

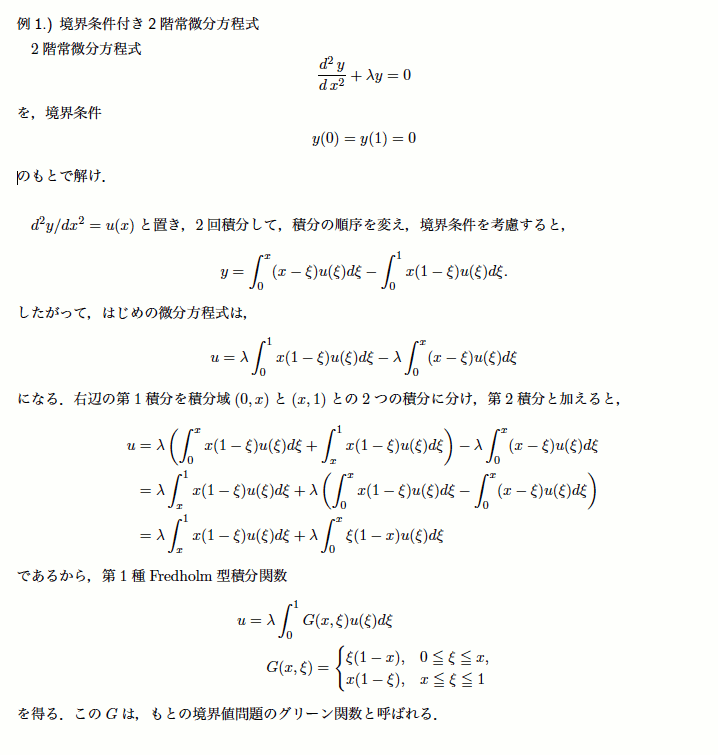

クロネッカーのδとかグリーン関数のようなものを,エキゾチックに備えた対象の演算という感じになるだろうかと思案する.そういう形の影響が,例えば,7次元の影響が4次元の姿で影響するような感じで,案外,身近に現れているのかもしれない.我々の棲む時空から,高次元時空と我々の時空へと逆分解する感じだろうか.0, 1の世界は,本当は,そういう世界なのかもしれない.

ネットの話題ニュースにあるように,ホーキング博士を,そういう0,1カプセルにして宇宙に放流できれば,もっとも理想的な探査装置になるだろうが,そのままそうするわけにもいかないだろう.記事や合成写真を見れば,そのまま放出している感じだが,ギャグとはいえ,乱暴である.ヒルベルト空間や量子力学の論理を土台に,新たな可能性の論理に想いを馳せる,そういう視点が必要ではなかろうか.それがまさに0,1カプセルの視点であって,そうすれば,いろいろな工夫が生まれてくるのではないか.と,まあ,ギャグってみただけである.

「ビッグバンは特異点である」ということも,ビッグバンは偽特異点をまとった真の特異点が,偽特異点別宇宙につながっている姿だというように,真空と偽真空になぞらえて考えればいいのだろうか.暗黒エネルギーとか,暗黒物質とかその証拠ということなのだろうか.CERNはビッグバンを間接的に観測しようとしてるとか.そして,0,1カプセルになったホーキングとか.

位相(topology)は,集合やクラスターなどが解析性のようなものを持つように付与された構造のことだから,特定の遺伝子がそういう役割をもっている可能性もあるかもしれない.位相座遺伝子というような.ノンコーディングな配列の何万,何十万という繰り返しも,遺伝子のエルゴード性の反映ということになるのだろうか.感覚的な表現でいうと,軌道は,不定な形の領域の点に対応する領域の点の近傍を通ることになるというような完備性を,遺伝子の配列は備えているという感じだろうか.そうなら、そういう役割を担った遺伝子を特定できることにつながるかもしれないわけだから.数学的な言葉では、コンパクト化とか.面を線に戻すような感じもしなくはないが.

「力学系がエルゴード的であることが明白に証明された体系の例は少ないが,少し複雑な体系はおそらくエルゴード的であり統計力学が適用されるというのが,統計力学の基礎に対する考え方の一つである.」(戸田盛和著『ソリトン,カオス,フラクタル』,60ページ),そいうことを,ちょっと生物学に関連付けて話つくってみたという感じで.

エネルギーの劣化が一定の時空で,どれだけの系が発生しうるかとか.そういう系に影響しない外部とどれだけの情報がやりとりされるかとか.突然,相変異(相転移)を起こしそうな無限延長円周を有限にくりこむには,確率の考えに基づいた統計的な扱いが必要になるとか.エルゴード機構と暗黒物質や暗黒エネルギーが,指数定理的に結びついているイメージとか,考えられそうである.分子系や生物系のような複雑なものは,そのような機構をどう使って,生命現象を発現させているのか.長い時間でみれば,粗い生命現象の発現戦略と精密性を充足した発現形式は,ほぼ似たようなものである,ということになるのだろうか.生命現象の,h→0の極限とか.科学ニュースにあったような,シロイヌナズナを使った,アポトーシスに関する,新たな発生再生機構の解明とか結びつかないだろうか.「粗い」というのは,細かい影響に左右されないという感じである.生物が,生命活動を維持するために必要な複雑な仕組みを維持するためには,どのように,「粗い」情報と「精密な」情報を認識して,どう組み直しているのか疑問にならないだろうか.

例えば,そのような目的のために,細胞の記憶を書き換えて,発現パターンの分布変化に変換するような,時間概念を生物が採っていればと考えれば,生体時計の役割がわかるとか.時間が,ユークリッド幾何の平行線の公準のような役割になるとか.下手すると,「無限」の暴走になるとか.これは,単なる勘で言っているだけであるが,素人の勘も外れるとは限らないではないか.カノニック時間とか.

エルゴード性とそれに伴うdark class(暗黒集合あるいは暗黒類という感じで)のもつれを,生物が時間概念として活用して,生命活動を営んでいるのじゃないか,Ω×O→Ωのような感じのdark classの集合列Oをうまく取り込んでいるのじゃないかというイメージを,エルゴードの原理に重ねてみた.

コルモゴロフの「解析」にある,  は,むしろ,dark集合列Oの存在を言っているのじゃないか,という見方は成り立たないものなのだろうか.そういうつながりや,原理のもつ縺(もつ)れを現象化する仕組みを,生命は備えているのかもしれない.

は,むしろ,dark集合列Oの存在を言っているのじゃないか,という見方は成り立たないものなのだろうか.そういうつながりや,原理のもつ縺(もつ)れを現象化する仕組みを,生命は備えているのかもしれない.

最近の,生物学の動向は,発生再生の仕組みや,その系譜化の組み替えに関する成果が多いような気がするが,生物学の専門の見地からは,どう見えるのだろうか.エルゴードは確率論や複雑系に関係するのはわかっていることだろうが,素人には,どうも要領を得にくく感じる.例えば,Ω×O→OとΩ×O→Ωを,R(M,N)やM・Nのように使う感じになるだろうか.