こないだ自転車に乗ったら、後ろの泥除けがタイヤに当たる音が聞こえるのである。泥除けは、ビス1本でフレームに取り付けられているだけなので、カバーが下がっているものと判断し少し上に傾けた。

取付用の金属板が錆びているのは分かっていたが、少しの力で折れてしまった。オーマイガー!この泥除けは飾りではなく、雨の日などで地面が濡れている時に、文字通り泥がかからないようにするための重要な部品であります。(当たり前や)

これは修復不能なので、新しいものを買うことにします。密林・R天・ヨ〇バシ(仮称)を探って、最終的にR天で注文することにしました。

元々の泥除けのように、ビス1本で取り付けるタイプもあるのですが、ビス・ナットが錆びついているので、サドルに取り付けるタイプにしました。数日で到着です。前と後ろのセットにしました。

サドルは、締め付け用ハンドルを回して緩めます。

簡単に取りつくかなと思いきや、サドルの径より小さいようで上手く入りません。内径リングが2つあるので、1つ外して取り付けたところ一杯に締めても少し緩いようです。最終的に、内径リングをすべて取り付ける⇒取付ねじをいっぱいに緩める⇒力を入れてサドルに通す。ということで、取り付け完了しました。

泥除けの角度を調整して完了です。

もう一段のATBは、数年前に後ろの泥除け交換は完了しているのですが、前の泥除けが崩壊しかかっているので、この際交換します。

取り付け部分のナットを緩めるだけなのですが、経年劣化で錆びついています。CRC556を少し吹きかけて、六角レンチを使って少しずつ緩めていきます。ナットの頭を潰さないように、注意して作業します。多少時間はかかりましたが、交換完了しました。

すべて作業完了です。これで、まだ延命できるでしょう。

----------------------------------------------------------------

2025年4月7日追記

購入は2023年12月ですが、購入後1年4ヶ月で不具合が発生しました。なんと、プラスチックに割れが発生しました。自転車の使用頻度は高くありませんし、特に力が集中したわけではありません。ひとつ考えられる原因としては、後ろ車輪にワイヤー鍵をかけたとき、このカバー上に力が加わることがあります。(しかし、そんなに弱いとは...)お安い中華製なので、耐久力はありませんでした。

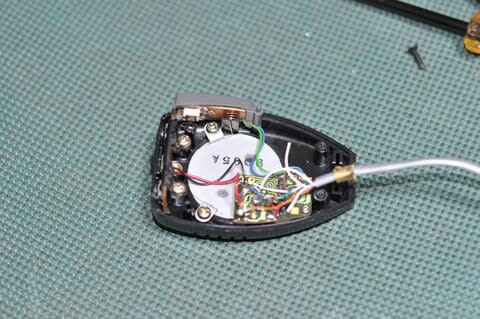

買い替えるのもいやなので、グルーガンで補修することにします。割れている部分の表と裏をグルーガンで固めました。

見た目は少し悪くなりましたが、これでしばらくは延命できるでしょう。