前々回の曼殊院から徒歩圏内にありますが、東山山麓に沿うルートで、実際に歩くと結構な運動量に。(^-^)

ネットの解説によると、

詩仙堂(しせんどう)は、京都市左京区にある曹洞宗の寺院。山号は六六山。本尊は馬郎婦観音(めろうふかんのん)。現在は丈山寺という。江戸時代初期の文人石川丈山の山荘跡であり、国の史跡に指定されている。

詩仙堂の中心となる建物は凹凸窠(おうとつか)と呼ばれる。凹凸窠とはでこぼこの土地に建てられた住居の意味であり、建物や庭園は山の斜面に沿って作られている。

丈山は建物や庭にある10個の要素を「凹凸窠十境」と見立てた。現在では凹凸窠の中にある36詩仙(大陸の詩家36人)の肖像を掲げた詩仙の間にちなんで詩仙堂と呼ばれている。詩仙は日本の三十六歌仙にならい、丈山は林羅山と意見を交わしながら漢、晋、唐、宋の各時代から選出した。肖像は狩野探幽によって描かれ、詩仙の間の四方の壁に掲げられている。

庭園造りの名手でもある丈山自身により設計された庭園「百花塢」(ひゃっかのう)は四季折々に楽しむことができる。

庭園造りの名手でもある丈山自身により設計された庭園「百花塢」(ひゃっかのう)は四季折々に楽しむことができる。

一般にししおどしとして知られる、添水または僧都(そうず)と呼ばれる仕掛けにより時折り響く音は、鹿や猪の進入を防ぐという実用性とともに、静寂な庭のアクセントになっており丈山も好んだという。

玄関上は3階建の「嘯月楼」となっており、その右手 (西側) には瓦敷の仏間と六畳、八畳の座敷、左手には四畳半の「詩仙の間」「読書の間」など多くの部屋がある。

石川 丈山は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、文人。父は石川信定。三河国出身。大坂の陣後、牢人。一時、浅野家に仕官するが致仕して京都郊外に隠棲し、丈山と号した。子には石川之昌が、子孫に石川竹厓がいる。 江戸初期における漢詩の代表的人物で、儒学・書道・茶道・庭園設計にも精通していた。

茶室は「残月軒」と呼ばれ、石川丈山が思索に耽った場所でもあります。

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

さて、「奥の細道」より、今日の一句。

「五月雨の降残してや光堂」 芭蕉

いやぁ、この句も痺れますなぁ!!(◎_◎;)

五月雨と光堂のコントラスト、イメージの広がりが凄い!(^。^)

このレベルまで来ると、解釈や句意という気持ちよりも、句から受けるパワーやイメージの方が先行しますね。(^-^)

ですが、恒例の、句意をネットで調べてみましょう。(^_^)

(解説)

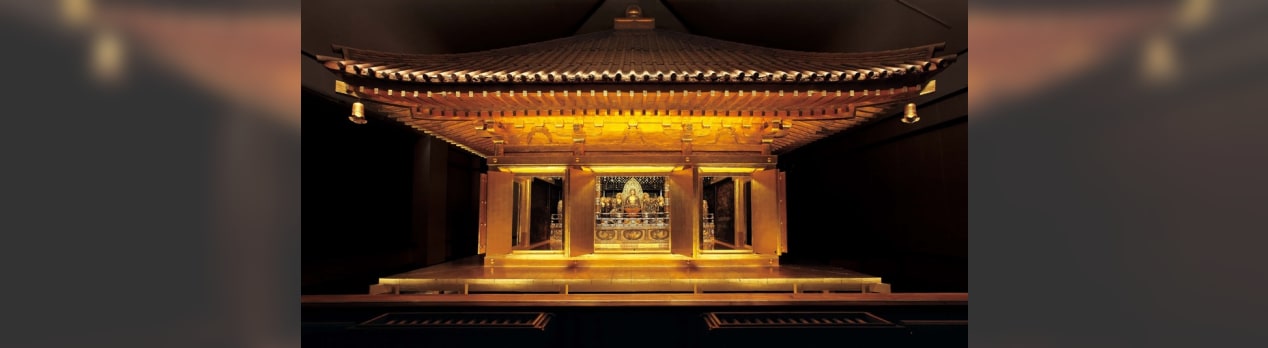

岩手県の平泉にある、中尊寺金色堂を見て詠んだ一句です。

中尊寺金色堂は、平安時代後期建立の仏堂で平安時代の浄土教建築の代表例とされます。建物の内外に金箔がはられています。

中尊寺金色堂は、平安時代後期建立の仏堂で平安時代の浄土教建築の代表例とされます。建物の内外に金箔がはられています。

「五月雨」とは、梅雨のこと。現代の感覚では梅雨と言えば6月ですが、旧暦では5月に降り続くものだったため、この名がついています。

(句意)

何もかもを朽ちさせてしまう五月雨も、この光堂だけは降らなかったのだろうか、金色の堂宇が光り輝いていることよ。

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

すばらしいタケ!🍄

降り残す、という表現は、この句でしか聞いたことがない、、、まさに独創的な発想、かつ文学的技巧ですね!( ; _ ; )/~~~

またしても、感服、、、弟子にしてください!m(__)m

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

では、馬関より、返句献上申し上げます。

「来し方の苦楽弓張月のやう」 祖谷馬関

(注)弓張月は、中秋の季語。半月のことで、弦を張った弓のように見えることからの命名。 陰暦八月七、八日頃の宵の弓張月は右半分が明るい上弦の月、二十二、二十三日頃の真夜中の弓張月は左半分が明るい下弦の月となる。