だってそれ、結局「神様のやったこと」にしてないか…? 量子力学で「高名な物理学者」の言葉に噛みついた「生化学者のこだわり」

4/18(木) 7:07配信

現代ビジネス

photo by gettyimages

「地球最初の生命はRNAワールドから生まれた」

圧倒的人気を誇るこのシナリオには、困った問題があります。生命が存在しない原始の地球でRNAの材料が正しくつながり「完成品」となる確率は、かぎりなくゼロに近いのです。ならば、生命はなぜできたのでしょうか?

この難題を「神の仕業」とせず合理的に考えるために、著者が提唱するのが「生命起源」のセカンド・オピニオン。そのスリリングな解釈をわかりやすくまとめたのが、アストロバイオロジーの第一人者として知られる小林憲正氏の『生命と非生命のあいだ』です。本書からの読みどころを、数回にわたってご紹介しています。

【画像】宇宙のはじまりを「ビッグバン」という名付けて嘲笑した天文学者

ダーウィンの進化論がきっかけになって始まった「生命の起源」に対する探究は、地球外に起源を求めた「パンスペルミア説」が登場しました。さらに、「遺伝のしくみ」が徐々に明らかになるにしたがって、大きく変容する生命の起源をめぐる議論を追っていきます。

*本記事は、『生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。

コアセルベートと「化学進化」

コアセルベート

1935年、モスクワにソ連科学アカデミー・バッハ記念生化学研究所が設立されると、オパーリンはその副所長に就任し、植物の加工などについての実務的な研究を行う傍ら、生命の起源の考察も進めていきました。そして1936年には、前著の小冊子『生命の起原』を大幅に拡張した『地球上の生命の起源』を発表します。

少しくわしい人は、オパーリンというと「コアセルベート」を連想し、それについて書かれたのは1924年の『生命の起原』であるという印象を持っているかもしれませんが、コアセルベートが登場するのは、この1936年版が初めてです。というのは、オランダの化学者H・G・ブンゲンブルク・デ・ヨングが「コアセルベート」という命名をしたのが1929年だからです。

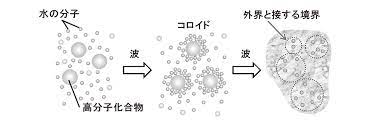

前述のようにオパーリンは、コロイド溶液を生命のもとと考えていました。しかし、この溶液は、他の物質を加えるなどすることにより、コロイドが高濃度に集まった部分と低濃度の部分の2つに分離することがあります。これをコアセルベーションといいます。そして高濃度に集まった部分は、多くの場合、球状になります。これがコアセルベートです(図「コアセルベート」)。

コアセルベートは単なるコロイド溶液が「境界」を持ったことで、原始的な細胞のモデルとみなせます。オパーリンは、アラビアゴムとゼラチンの薄い水溶液に酸を加えたときにコアセルベートができることを例としてとりあげて、生命の起源について、自身のコロイド説をさらに進めた仮説としてコアセルベート説を唱えたのです。

その後もオパーリンは、生命の起源に関する著作の出版や改訂を続けていきました。日本でもそのいくつかが邦訳され、 1955年には初来日したことなどから、日本では「生命の起源」といえばオパーリン、といったイメージさえできました。

なお、オパーリンが考えた「生命は物質の進化によって誕生した」というシナリオは、いまでは「化学進化説」または「オパーリン仮説」として知られています。ただし欧米では、英国人ホールデンの寄与も忘れてもらっては困るということで「オパーリン・ホールデン仮説」とよばれることが多いようです。

シュレーディンガーの生命観

エルヴィン・シュレーディンガー photo by gettyimages

オーストリアの物理学者エルヴィン・シュレーディンガー(1887~1961)は、量子力学の創始者の一人として有名で、1933年にはノーベル物理学賞を受賞しました。しかしその後、生命に興味を持ち、1944年に『生命とは何か』という本を著したこともよく知られています。

彼が生命に興味を持ったきっかけとしては、20世紀前半に、「遺伝」のしくみが徐々に解き明かされてきたことがあります。19世紀に、細胞の中に「染色体」とよばれる棒状の構造体が見つかりました。20世紀に入り、トーマス・ハント・モーガン(1866~1945)らにより、染色体に遺伝をつかさどる物質が含まれていることがわかりました。

「遺伝子」とよばれるようになったこの物質を、シュレーディンガーは、大きなタンパク質だろうと考えていました。遺伝というまさに生命と非生命を分かつ重要なものが、物理・化学で解明できる期待が高まっていました。

なお、遺伝子の本体がタンパク質でなく、核酸という別の高分子であることがわかったのは、『生命とは何か』出版と同じ1944年、米国の細菌学者オズワルド・エーブリー(1877~1955)によってでした。

物理学者による新たな生命観の中身

熱力学の第二法則:エントロピーは増大するのみである

シュレーディンガーは『生命とは何か』の中で、物理学者による新たな生命観を提示しました。熱力学の第二法則から、孤立した系においては、「乱雑さの度合い」をあらわす「エントロピー」が増大していきます。

たとえば、ビーカーに入った水に色のついた液体をたらすと、色のついた部分は徐々に広がり、最終的には溶液全体に均一に広がりますが、それがもとに戻ることはありません(図「熱力学の第二法則」)。

エルヴィン・シュレーディンガー photo by gettyimages

オーストリアの物理学者エルヴィン・シュレーディンガー(1887~1961)は、量子力学の創始者の一人として有名で、1933年にはノーベル物理学賞を受賞しました。しかしその後、生命に興味を持ち、1944年に『生命とは何か』という本を著したこともよく知られています。

彼が生命に興味を持ったきっかけとしては、20世紀前半に、「遺伝」のしくみが徐々に解き明かされてきたことがあります。19世紀に、細胞の中に「染色体」とよばれる棒状の構造体が見つかりました。20世紀に入り、トーマス・ハント・モーガン(1866~1945)らにより、染色体に遺伝をつかさどる物質が含まれていることがわかりました。

「遺伝子」とよばれるようになったこの物質を、シュレーディンガーは、大きなタンパク質だろうと考えていました。遺伝というまさに生命と非生命を分かつ重要なものが、物理・化学で解明できる期待が高まっていました。

なお、遺伝子の本体がタンパク質でなく、核酸という別の高分子であることがわかったのは、『生命とは何か』出版と同じ1944年、米国の細菌学者オズワルド・エーブリー(1877~1955)によってでした。

物理学者による新たな生命観の中身

熱力学の第二法則:エントロピーは増大するのみである

シュレーディンガーは『生命とは何か』の中で、物理学者による新たな生命観を提示しました。熱力学の第二法則から、孤立した系においては、「乱雑さの度合い」をあらわす「エントロピー」が増大していきます。

たとえば、ビーカーに入った水に色のついた液体をたらすと、色のついた部分は徐々に広がり、最終的には溶液全体に均一に広がりますが、それがもとに戻ることはありません(図「熱力学の第二法則」)。

しかし、生物の中では生体分子や組織や器官がつくりだされていく、つまりエントロピー(乱雑さ)が減少していくように見えるのです。このことをシュレーディンガーは比喩的に「生命とは負のエントロピーを食べているもの」と言いました。

その後、1953年に、ロザリンド・フランクリン(1920~1958)、ジェームズ・ワトソン(1928~)、フランシス・クリック(1916~2004)らの働きによって、DNAの構造が解明され、核酸(DNA)が遺伝をつかさどる物質であることがわかりました。これをきっかけに、「分子生物学」という、シュレーディンガーが期待したような物理学的手法を用いた生物学が誕生したのです。

分子生物学には多くの物理学者が参入しました。彼らは生命現象において遺伝あるいは自己複製を最重視するところが、代謝あるいは触媒作用を重視してきた生化学者と異なります。生命の起源の研究においても、この二つのアプローチは時にぶつかり、時に協力しながら、発展してきました。

シュレーディンガーは著書のなかで生命の起源について直接的には言及していませんが、最後に生命のことを「量子力学の神の手になる最も精巧な芸術作品」と表現して結んでいます。

生化学者であるオパーリンは後年の著作『生命ーーその本質、起原、発展』(1960)のなかで、シュレーディンガーの言葉は神による生命の起原を認めている、と批判しています。“化学屋”はやはり実際の物質を見せてもらわないと納得しないところが、“物理屋”と大きく違うところです。

* * *

この百数十年のあいだに、生命の起源をめぐる議論は、ご紹介したような深まりをとげてきました。次回は、現代の議論に通じる変遷と、いま私たちが「生命の起源について考えるポイント」についての解説をお届けします。

----------

生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか

生命はどこから生命なのか? 非生命と何が違うのか? 生命科学究極のテーマに、アストロバイオロジーの先駆者が迫る!

----------