2006年に塾の仕事をはじめてから、中3は毎年欠かさず担当し続けています。

2006年 → 中3

2007年 → 中3,中1

2008年 → 中3,中2

2009年 → 中3,中2

2010年 → 中3,中2

2011年 → 中3,中2

ということは、公民の授業をするのは6回目ということになります。

戦後史もかなり丁寧にやっていたため歴史が長引いていたものの、

ようやく歴史を終わらせることができたので、

今日は、公民分野の導入として、去年・一昨年に引き続いて、<日本国憲法とその構成> を実施しました

※ このミニ授業書は、入門・日本国憲法と三権分立(仮説社刊) に所蔵されています。

今年の中3の子たちは去年の中2ということで、すでに1年間、地理と歴史の授業をしてきた子たちです。

ただ、残念ながら、夏期講習に来てくれた一部の子たちを除いて、仮説実験授業をしてあげる機会が無く、今日がはじめての授業書という子が大半でした。

また、去年の授業記録 をご覧いただけばわかるとおり、去年は7月の実施で、すでに教科書でうんざりするくらい憲法の勉強をした後での実施になってしまいました。

「今年は絶対教科書をやる前にやる 」ということはだいぶ前から決意してまして、うまく時間をつくって、教科書に入る前に授業書をすることができました。

」ということはだいぶ前から決意してまして、うまく時間をつくって、教科書に入る前に授業書をすることができました。

やはり、そうして正解だったと思います。

以下、簡単な授業記録を記してみます。

但し仮説実験授業の進め方にはいくつかの約束事があります。

もしご自分で授業を実施されたい方は、

入門・日本国憲法と三権分立(仮説社刊) をお買い求めの上、

仮説実験授業のABC(仮説社刊) や 仮説実験授業をはじめよう(仮説社刊) などで授業運営法を確認してから実施してくださるようお願いします。

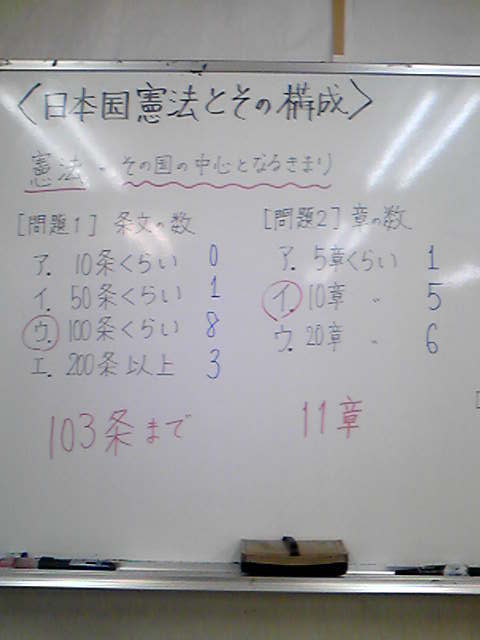

最初に、憲法とは その国の中心となるきまり であるということを確認するようになっています。

その後、ついでに、「歴史で出てきた「憲法」を挙げられる?」という発問をしてみたら、十七条の憲法とか、ワイマール憲法とか、大日本帝国憲法とか、まぁそのあたりが出てきました。

さて、問題がはじまります。

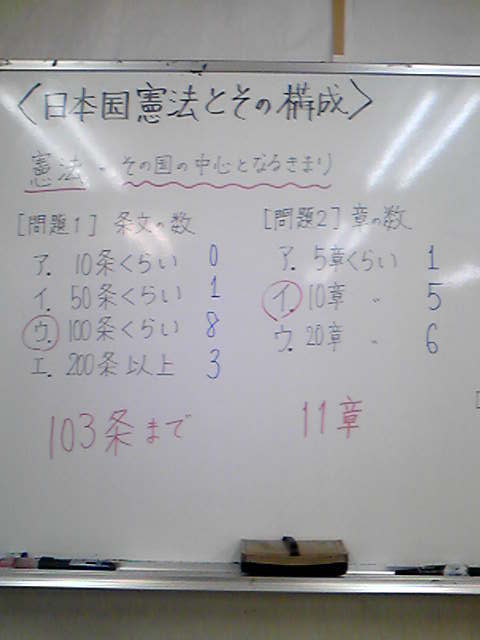

[問題1] 条文の数

予想

ア.10条くらい 0

イ.50条くらい 1 *

ウ.100条くらい 8 ********

エ.200条以上 3 ***

理由は皆様「なんとなく」でした。

ただし、「聖徳太子のつくった大昔の憲法でさえ十七条もあったのだから、アはありえない」という意見は出ました。

正解はウ。日本国憲法は103条からなっています。

[問題2] 章の数

予想

ア.5章くらい 1 *

イ.10章くらい 5 *****

ウ.20章くらい 6 ******

これも皆様「なんとなく」でした。

賑やかな子たちなんですが、中3になるとなかなか理由とかは言いづらいのでしょう。

授業運営上、「発言しない自由」も保障するので、発言したくない子にムリヤリ発言させるようなことはしません。

(この点はふだんの授業でも意識していることです)

しかし、予想分布を見ると、結構たくさんの章に分かれていると考えている子が多かったようです。

正解はイ。日本国憲法には11章まであります。

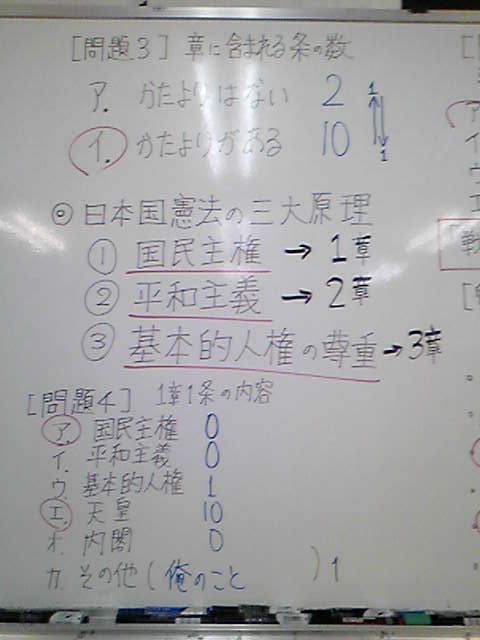

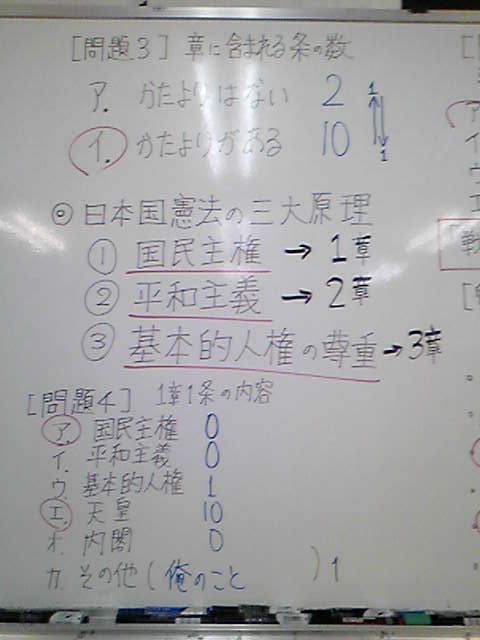

[問題3] 章に含まれる条の数のかたより

予想

ア.1章につき、だいたい10条程度で、特にかたよりはない。

イ.ある章は1条だけだったり、またある章は20条以上あったりと、章によってかたよりがある。

予想分布

ア 02 **

イ 10 **********

ばらつきがあるというのが多数派になりました。理由は「なんとなく」ばかりでしたけども。

正解はイ。一番短い章は1条だけですし、一番長い章は30条以上あります。

ここで、「日本国憲法の三大原理」が紹介されます。

三大原理 → 国民主権,平和主義,基本的人権の尊重

これをやる前、歴史で戦後史をやっておりまして、日本国憲法の制定のところも3月14日(つまり1ヶ月以内)に授業したばかりなのですが、まぁきれいさっぱりお忘れになっている方がそこそこ。

まぁ、そんなもんよなぁ

(しかし塾講師としては成績を上げないといけないので、なんとか定期テストまでに覚えてもらわないと)

[問題4] 第1章第1条の内容

予想

ア.国民主権のこと 0

イ.平和主義のこと 0

ウ.基本的人権の尊重のこと 1 *

エ.天皇のこと 10 **********

オ.内閣のこと 0

カ.その他 1

なんか、その他で「俺のこと」とか言うてた子がいましたが、まぁ適当に受け流しつつ板書はします

あえて否定する必要はないでしょうし、雰囲気を壊さないことが大切だと思いますからね。

予想分布は圧倒的にエが多かったですね。

理由としては、「なんとなく」以外には、「本で読んだ」とか「新聞で読んだ」とかがありました。

あとは、「小学校で聞いたような気がする」というのもありましたね。

(小6の最後で影が薄いけど憲法とか政治の単元があるんですよね)

正解は アとエです。

第1条には、天皇が日本国と日本国民統合の象徴であること、国民が主権者であることが書かれています。

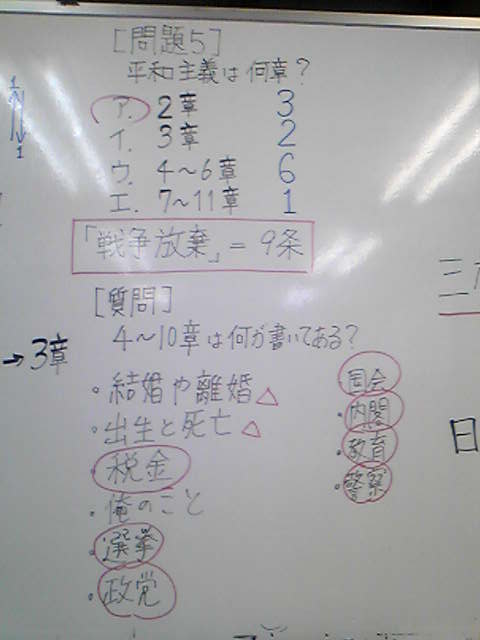

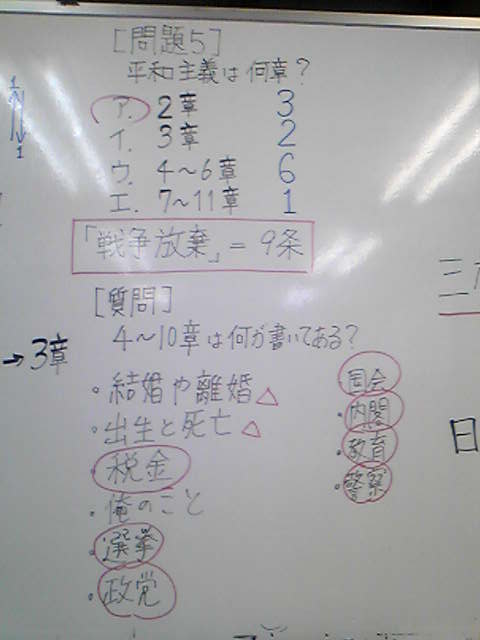

[問題5] 平和主義は第何章に書かれているか

予想

ア.第2章 3 ***

イ.第3章 2 **

ウ.第4~6章 6 ******

エ.第7~11章 1 *

ほどよく分かれて分布しました。

多数派はウでした。「真ん中あたりにありそう」という意見が出ました。

第2勢力のアの人からは、「さっきの順番からすると、国民主権が1章なら平和主義は2章」という意見が出ました。確かに、三大原理は、国民主権,平和主義,基本的人権の尊重 という順番で紹介されてましたからね。

あとは「なんとなく」がほとんどでした。

正解はアでした。日本国憲法の第2章が「戦争の放棄」という章で、平和主義について書かれています。

ちなみに、第2章には第9条ただ1つだけが存在しているので、「憲法第9条」という言葉が「戦争放棄」の代名詞になることもあります。

第3章は「国民の権利及び義務」というタイトルで、基本的人権や国民の義務について約30条にわたって書かれています。

つまり、日本国憲法には ①国民主権 ②平和主義 ③基本的人権の尊重 の順に三大原理が記されている ということです。

[質問]

第1~3章には、日本国憲法の三大原理のことが書かれていました。

それでは、それに続く7つの章(4~10章)にはどんなことが書かれていると思いますか。思いつくものを挙げてみてください。

結婚や離婚,出生と死亡,税金,選挙,政党,国会,内閣,教育,警察,海上保安庁 などなどの意見が出ました。

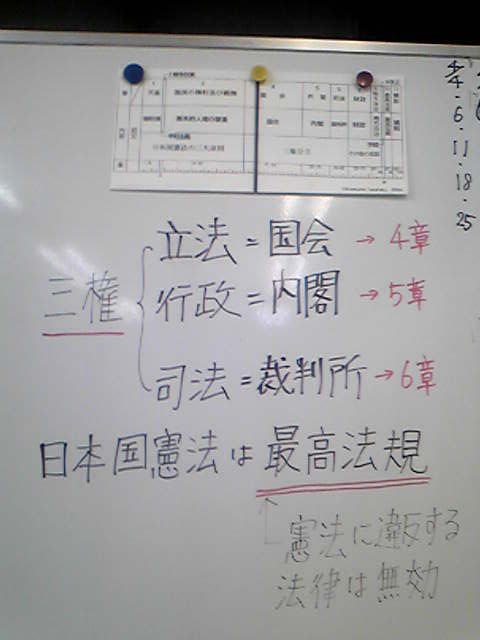

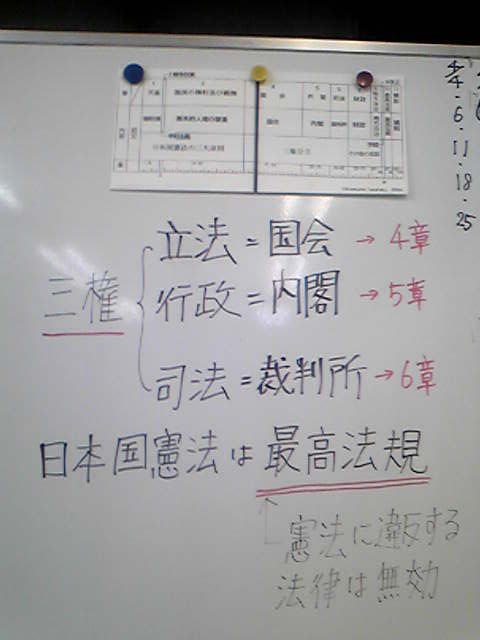

第4章~第6章には国の3つの権力 <三権分立> のことが書かれています。

第4章:国会

第5章:内閣

第6章:司法(裁判所)

第7章は「財政」で、税金のことや国の予算のことなどが書かれています。

第8章は「地方自治」で地方公共団体(都道府県や市町村)のことが書かれています。

第9章は「改正」で日本国憲法を変更するときのことが書かれています。

第10章は「最高法規」で、憲法の違反する法律や条約は無効であることなどが書かれています。

以上のような憲法の構成が図表にされているので、それを配布して、白板にも貼りました。この図表は、埼玉県の肥沼孝治先生の製作です。

ただ、配布した資料の印刷がちょっと不鮮明になってしまったのと、前に貼ったものの大きさが小さかったのが反省点です。

(感想文ではそのことを指摘してくれた子がいました)

授業の終わりに、評価をしてもらいました。

「たのしさ」

5 6人 ******

4 4人 ****

3 1人 *

2 0人

1 0人

「わかりやすさ」

5 5人 *****

4 5人 *****

3 1人 *

2 0人

1 0人

大多数が5や4の評価でしたので、支持率は高く、授業は成功だったといえるのではないかと思っています。

授業は始終ざわざわした感じでしたが、良い雰囲気でできたと思います。

最後の[質問]ではたくさんのアイディアが出てきましたし。

感想をいくつか引用してみます。

● 日本国憲法について、だいたいの内容がよく分かった。問題形式でやるこ事で、意外と頭に入れることができた(たのしさ5,わかりやすさ5)

● 中3で何を勉強するのかわからなかったけど、何を勉強するのかわかってよかったです。又、クイズ形式で頭にとても入りやすかったです(たのしさ5,わかりやすさ5)

● こうやって、問題が選択する授業は初めてだったので、楽しかったし、憲法のしくみがわかりました(たのしさ4,わかりやすさ4)

● 普通に授業を聞いているより、自分で考える時間があるので、集中できて分かりやすいと思います(たのしさ4,わかりやすさ4)

● 公民の大まかなことが、特に平和主義とかそーいや9条だったとか、1章の1条は小学校でやったことだったり、少しずつ思い出しながらやっていけた(たのしさ4,わかりやすさ4)

● どの条がどの章に入っているのかがわかった(たのしさ5,わかりやすさ4)

● 発言して楽しかった(たのしさ5,わかりやすさ5)

● 今回の授業を聞いてあんまりわからなかったけど、クイズはとてもたのしかったです。憲法にはいろいろなものがあるとわかりました(たのしさ3,わかりやすさ3)

● クイズが楽しかった(たのしさ5,わかりやすさ5)

● 自分の記憶が正しかったのでよかったです!! クイズがたのしかったです。グラフの章と内容が分かりやすかったです(たのしさ5,わかりやすさ5)

● 図が見にくかった。憲法にはいろいろあった(たのしさ4,わかりやすさ4)

生徒さんたちには、この授業が「仮説実験授業」なのだということは話していないので、感想文では一様に「クイズ」と書いてます。

授業運営法はしっかりしておりますので、ご安心ください

唯一「3」の評価だった子も感想文をみると、「たのしかった」と書いてくれてますね。

板倉先生が以前に、授業のよさを、

[1] たのしくてわかる授業

[2] たのしくてわからない授業

[3] たのしくなくてわからない授業

[4] たのしくなくてわかる授業

の順にされていたと思うのですが、この中で言うと、彼女の感想は [2] にあたるわけで、問題はないということになるのでしょうね。

また、最後の感想で「図が見にくかった」とあるのは先述したとおり私の準備不足ですね。

前に掲示するなら、せめてあと2倍くらいには拡大するべきでしたし、印刷した資料も不鮮明でしたから。

せっかくの素材を殺してしまいましたので、反省です。

さて、次回からは公民の教科書を進めるわけですが、その内容はだいたい下のような感じなのです。

・ 人間の尊重と日本国憲法(主に憲法の概要,人権について学ぶ)

・ 現代の民主政治と社会(選挙,国会,内閣,裁判所,地方自治など)

・ わたしたちの暮らしと経済(消費・流通・生産,市場経済,金融,財政,福祉など)

・ 地球社会とわたしたち(国際問題,国際政治,世界平和など)

ご覧いただけばわかるように、ここに書かれている内容の多くを今回の授業では紹介することができています。

1年間かけて「公民」で勉強する内容のアウトラインは、この授業書で十分つかんでもらえたのではないかなぁと思います。

「地理」や「歴史」に比べて、生徒さんにとってはイメージがつかみにくい「公民」なので、だいたいのイメージを最初に掴んでもらえたのはかなり意義が有ったと思います。

つまり、やはりこの授業書は公民分野の導入でやるのがいちばんだというのが、私の実験結果です。

↓ ランキングに参加しています。ぜひワンクリックをお願いいたします。

2006年 → 中3

2007年 → 中3,中1

2008年 → 中3,中2

2009年 → 中3,中2

2010年 → 中3,中2

2011年 → 中3,中2

ということは、公民の授業をするのは6回目ということになります。

戦後史もかなり丁寧にやっていたため歴史が長引いていたものの、

ようやく歴史を終わらせることができたので、

今日は、公民分野の導入として、去年・一昨年に引き続いて、<日本国憲法とその構成> を実施しました

※ このミニ授業書は、入門・日本国憲法と三権分立(仮説社刊) に所蔵されています。

今年の中3の子たちは去年の中2ということで、すでに1年間、地理と歴史の授業をしてきた子たちです。

ただ、残念ながら、夏期講習に来てくれた一部の子たちを除いて、仮説実験授業をしてあげる機会が無く、今日がはじめての授業書という子が大半でした。

また、去年の授業記録 をご覧いただけばわかるとおり、去年は7月の実施で、すでに教科書でうんざりするくらい憲法の勉強をした後での実施になってしまいました。

「今年は絶対教科書をやる前にやる

」ということはだいぶ前から決意してまして、うまく時間をつくって、教科書に入る前に授業書をすることができました。

」ということはだいぶ前から決意してまして、うまく時間をつくって、教科書に入る前に授業書をすることができました。やはり、そうして正解だったと思います。

以下、簡単な授業記録を記してみます。

但し仮説実験授業の進め方にはいくつかの約束事があります。

もしご自分で授業を実施されたい方は、

入門・日本国憲法と三権分立(仮説社刊) をお買い求めの上、

仮説実験授業のABC(仮説社刊) や 仮説実験授業をはじめよう(仮説社刊) などで授業運営法を確認してから実施してくださるようお願いします。

最初に、憲法とは その国の中心となるきまり であるということを確認するようになっています。

その後、ついでに、「歴史で出てきた「憲法」を挙げられる?」という発問をしてみたら、十七条の憲法とか、ワイマール憲法とか、大日本帝国憲法とか、まぁそのあたりが出てきました。

さて、問題がはじまります。

[問題1] 条文の数

予想

ア.10条くらい 0

イ.50条くらい 1 *

ウ.100条くらい 8 ********

エ.200条以上 3 ***

理由は皆様「なんとなく」でした。

ただし、「聖徳太子のつくった大昔の憲法でさえ十七条もあったのだから、アはありえない」という意見は出ました。

正解はウ。日本国憲法は103条からなっています。

[問題2] 章の数

予想

ア.5章くらい 1 *

イ.10章くらい 5 *****

ウ.20章くらい 6 ******

これも皆様「なんとなく」でした。

賑やかな子たちなんですが、中3になるとなかなか理由とかは言いづらいのでしょう。

授業運営上、「発言しない自由」も保障するので、発言したくない子にムリヤリ発言させるようなことはしません。

(この点はふだんの授業でも意識していることです)

しかし、予想分布を見ると、結構たくさんの章に分かれていると考えている子が多かったようです。

正解はイ。日本国憲法には11章まであります。

[問題3] 章に含まれる条の数のかたより

予想

ア.1章につき、だいたい10条程度で、特にかたよりはない。

イ.ある章は1条だけだったり、またある章は20条以上あったりと、章によってかたよりがある。

予想分布

ア 02 **

イ 10 **********

ばらつきがあるというのが多数派になりました。理由は「なんとなく」ばかりでしたけども。

正解はイ。一番短い章は1条だけですし、一番長い章は30条以上あります。

ここで、「日本国憲法の三大原理」が紹介されます。

三大原理 → 国民主権,平和主義,基本的人権の尊重

これをやる前、歴史で戦後史をやっておりまして、日本国憲法の制定のところも3月14日(つまり1ヶ月以内)に授業したばかりなのですが、まぁきれいさっぱりお忘れになっている方がそこそこ。

まぁ、そんなもんよなぁ

(しかし塾講師としては成績を上げないといけないので、なんとか定期テストまでに覚えてもらわないと)

[問題4] 第1章第1条の内容

予想

ア.国民主権のこと 0

イ.平和主義のこと 0

ウ.基本的人権の尊重のこと 1 *

エ.天皇のこと 10 **********

オ.内閣のこと 0

カ.その他 1

なんか、その他で「俺のこと」とか言うてた子がいましたが、まぁ適当に受け流しつつ板書はします

あえて否定する必要はないでしょうし、雰囲気を壊さないことが大切だと思いますからね。

予想分布は圧倒的にエが多かったですね。

理由としては、「なんとなく」以外には、「本で読んだ」とか「新聞で読んだ」とかがありました。

あとは、「小学校で聞いたような気がする」というのもありましたね。

(小6の最後で影が薄いけど憲法とか政治の単元があるんですよね)

正解は アとエです。

第1条には、天皇が日本国と日本国民統合の象徴であること、国民が主権者であることが書かれています。

[問題5] 平和主義は第何章に書かれているか

予想

ア.第2章 3 ***

イ.第3章 2 **

ウ.第4~6章 6 ******

エ.第7~11章 1 *

ほどよく分かれて分布しました。

多数派はウでした。「真ん中あたりにありそう」という意見が出ました。

第2勢力のアの人からは、「さっきの順番からすると、国民主権が1章なら平和主義は2章」という意見が出ました。確かに、三大原理は、国民主権,平和主義,基本的人権の尊重 という順番で紹介されてましたからね。

あとは「なんとなく」がほとんどでした。

正解はアでした。日本国憲法の第2章が「戦争の放棄」という章で、平和主義について書かれています。

ちなみに、第2章には第9条ただ1つだけが存在しているので、「憲法第9条」という言葉が「戦争放棄」の代名詞になることもあります。

第3章は「国民の権利及び義務」というタイトルで、基本的人権や国民の義務について約30条にわたって書かれています。

つまり、日本国憲法には ①国民主権 ②平和主義 ③基本的人権の尊重 の順に三大原理が記されている ということです。

[質問]

第1~3章には、日本国憲法の三大原理のことが書かれていました。

それでは、それに続く7つの章(4~10章)にはどんなことが書かれていると思いますか。思いつくものを挙げてみてください。

結婚や離婚,出生と死亡,税金,選挙,政党,国会,内閣,教育,警察,海上保安庁 などなどの意見が出ました。

第4章~第6章には国の3つの権力 <三権分立> のことが書かれています。

第4章:国会

第5章:内閣

第6章:司法(裁判所)

第7章は「財政」で、税金のことや国の予算のことなどが書かれています。

第8章は「地方自治」で地方公共団体(都道府県や市町村)のことが書かれています。

第9章は「改正」で日本国憲法を変更するときのことが書かれています。

第10章は「最高法規」で、憲法の違反する法律や条約は無効であることなどが書かれています。

以上のような憲法の構成が図表にされているので、それを配布して、白板にも貼りました。この図表は、埼玉県の肥沼孝治先生の製作です。

ただ、配布した資料の印刷がちょっと不鮮明になってしまったのと、前に貼ったものの大きさが小さかったのが反省点です。

(感想文ではそのことを指摘してくれた子がいました)

授業の終わりに、評価をしてもらいました。

「たのしさ」

5 6人 ******

4 4人 ****

3 1人 *

2 0人

1 0人

「わかりやすさ」

5 5人 *****

4 5人 *****

3 1人 *

2 0人

1 0人

大多数が5や4の評価でしたので、支持率は高く、授業は成功だったといえるのではないかと思っています。

授業は始終ざわざわした感じでしたが、良い雰囲気でできたと思います。

最後の[質問]ではたくさんのアイディアが出てきましたし。

感想をいくつか引用してみます。

● 日本国憲法について、だいたいの内容がよく分かった。問題形式でやるこ事で、意外と頭に入れることができた(たのしさ5,わかりやすさ5)

● 中3で何を勉強するのかわからなかったけど、何を勉強するのかわかってよかったです。又、クイズ形式で頭にとても入りやすかったです(たのしさ5,わかりやすさ5)

● こうやって、問題が選択する授業は初めてだったので、楽しかったし、憲法のしくみがわかりました(たのしさ4,わかりやすさ4)

● 普通に授業を聞いているより、自分で考える時間があるので、集中できて分かりやすいと思います(たのしさ4,わかりやすさ4)

● 公民の大まかなことが、特に平和主義とかそーいや9条だったとか、1章の1条は小学校でやったことだったり、少しずつ思い出しながらやっていけた(たのしさ4,わかりやすさ4)

● どの条がどの章に入っているのかがわかった(たのしさ5,わかりやすさ4)

● 発言して楽しかった(たのしさ5,わかりやすさ5)

● 今回の授業を聞いてあんまりわからなかったけど、クイズはとてもたのしかったです。憲法にはいろいろなものがあるとわかりました(たのしさ3,わかりやすさ3)

● クイズが楽しかった(たのしさ5,わかりやすさ5)

● 自分の記憶が正しかったのでよかったです!! クイズがたのしかったです。グラフの章と内容が分かりやすかったです(たのしさ5,わかりやすさ5)

● 図が見にくかった。憲法にはいろいろあった(たのしさ4,わかりやすさ4)

生徒さんたちには、この授業が「仮説実験授業」なのだということは話していないので、感想文では一様に「クイズ」と書いてます。

授業運営法はしっかりしておりますので、ご安心ください

唯一「3」の評価だった子も感想文をみると、「たのしかった」と書いてくれてますね。

板倉先生が以前に、授業のよさを、

[1] たのしくてわかる授業

[2] たのしくてわからない授業

[3] たのしくなくてわからない授業

[4] たのしくなくてわかる授業

の順にされていたと思うのですが、この中で言うと、彼女の感想は [2] にあたるわけで、問題はないということになるのでしょうね。

また、最後の感想で「図が見にくかった」とあるのは先述したとおり私の準備不足ですね。

前に掲示するなら、せめてあと2倍くらいには拡大するべきでしたし、印刷した資料も不鮮明でしたから。

せっかくの素材を殺してしまいましたので、反省です。

さて、次回からは公民の教科書を進めるわけですが、その内容はだいたい下のような感じなのです。

・ 人間の尊重と日本国憲法(主に憲法の概要,人権について学ぶ)

・ 現代の民主政治と社会(選挙,国会,内閣,裁判所,地方自治など)

・ わたしたちの暮らしと経済(消費・流通・生産,市場経済,金融,財政,福祉など)

・ 地球社会とわたしたち(国際問題,国際政治,世界平和など)

ご覧いただけばわかるように、ここに書かれている内容の多くを今回の授業では紹介することができています。

1年間かけて「公民」で勉強する内容のアウトラインは、この授業書で十分つかんでもらえたのではないかなぁと思います。

「地理」や「歴史」に比べて、生徒さんにとってはイメージがつかみにくい「公民」なので、だいたいのイメージを最初に掴んでもらえたのはかなり意義が有ったと思います。

つまり、やはりこの授業書は公民分野の導入でやるのがいちばんだというのが、私の実験結果です。

↓ ランキングに参加しています。ぜひワンクリックをお願いいたします。

「日本国憲法とその構成」を授業していただいたばかりでなく,

大変ていねいな授業記録まで書いていただき,

どうもありがとうございました。

とても素晴らしい「実験結果」が出たと私も思います。

印刷して,ぜひ仮説社に送って下さい。

『たの授』に掲載されるかもしれませんから。

コメントありがとうございます!!

> 大変ていねいな授業記録まで書いていただき

いえいえ^^;;;

授業書をやった後は、ウキウキ気分でスルスルと記録を書けます。

教科書授業でこんな記録を書けと言われたら拷問ですが(汗)

> とても素晴らしい「実験結果」が出たと私も思います

ありがとうございますm(__)m

喜んでいただけて本当に嬉しいです!!

> 印刷して,ぜひ仮説社に送って下さい

了解です!!

適当に微修正して、送ってみようと思います。

微力ながらお役に立てればたいへん嬉しいことです。

「たの社メーリングリスト」に載せておいたので,

竹田かずきさんを始めとするメンバーの方々が

訪問して下さるかもしれませんよ。

> 「たの社メーリングリスト」に載せておいた

お心遣いありがとうございます^^

皆さんにご覧いただいて、何らかの形でお役に立てれば幸いなことです。