●太鼓台研究の大ニュース

N氏が中心となって立ち上げた播州祭礼研究室のウェブサイト「播州祭り見聞記」が閉鎖されているかとおもったのですが、ホームページが見れない状態のようで、各祭のページは見れるようです。

言うまでもなくこのサイトは播州屋台研究や太鼓台研究をする上での大きな功績です。

そこで、播州屋台研究や太鼓台研究に大きな影響を与えたN氏の功績を振り返って行きたいと思います。

このサイトの立ち上げは1998年から1999年の間になります。当時の管理人はボンクラ学生で、「インターネットなにそれ?おいしいの?」というかんじでした。

当時はデジカメが普及しておらず、フイルムをデジタル化する機械を使うのを近くで見ていました。

●神輿屋根、反り屋根分布域の祭、屋台辞典

「播州祭り見聞記」の中でも最も大きな功績と言えるものの一つが、神輿屋根、反り屋根の祭・屋台辞典とも言える、「播州祭り紀行」です。

地図の画像の神社マークをクリックすると、その神社と祭の由来と確屋台紹介のページに行くことができました。制作当時は神輿屋根、反り屋根屋台の電子辞典といった様相でした。やがてスマホの普及に伴い、「播州祭り紀行」はポータブル辞典と様変わりします。つまり、より利便性が増しました。

残念ながら、このサイトを参考文献として挙げたこともありましたが、査読で「いつ消えるかわからないからそれは認められない」と返答を頂いたこともありました。その時は頭に来ましたが、それに代替するものがないというN氏の先駆性を裏付けられた出来事でもありました。今の間にフルプリントアウトや、画像で保存するのが賢明でしょう。

●研究調査の成果、活動

また、他の記事では屋台の来歴を解明したり、骨董品屋から見つけた古い露盤を紹介したりするなど、精力的な活動による研究の成果も発表していらっしゃいました。

また、屋台の復元や新調においても、題材の調査や業者の選定などその知見を惜しみなく提供していました。

●御著作

N氏の膨大な知見のほんの一部が書籍などで見ることが出来ます。

・「大塩の獅子と祭り」大塩公民館郷土史編集委員会『大塩に生きる人々』1995 所収

この当時N氏は20代前半で、郷土史の内、祭をご担当されました。

・屋台文化保存連絡会研究室[編]『意を縫い技を織る「匠の技-播州祭り屋台刺しゅう展」美を極めた縫師「絹常」の世界 記念写真集』2000

上記図録のもとになった展覧会(平成12年6月29日~8月31日迄、

姫路市書写の里・美術工芸館に於いて開催された

「匠の技-播州祭り屋台刺しゅう展」美を極めた縫師「絹常」の世界)に勢力的にご協力されていました。

・兵庫県教育委員会「播磨の祭礼 -屋台とダンジリ-」2005への資料提供・協力(実質的には基礎研究)

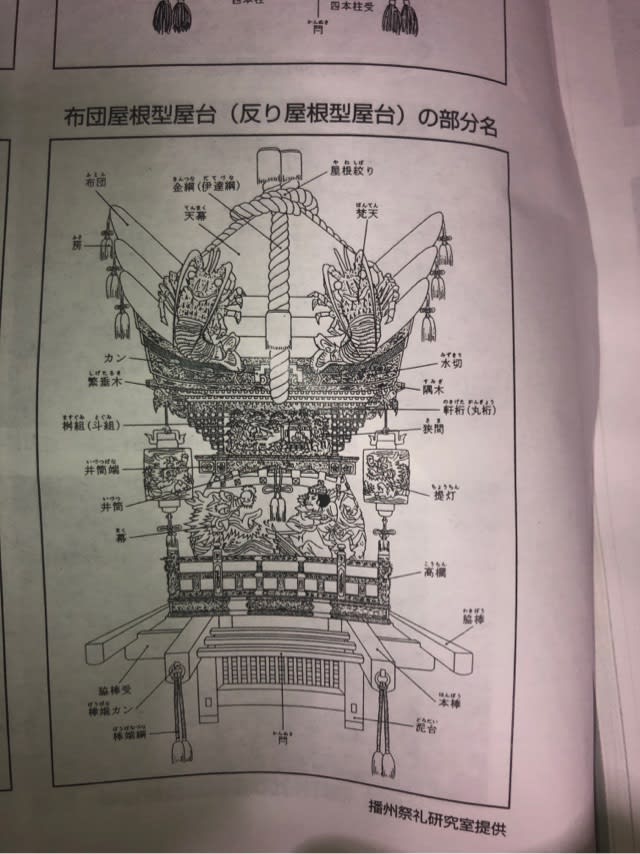

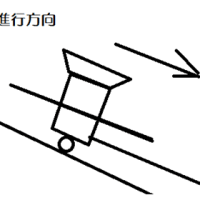

下のような屋台の図をいくつかご提供されています。

下のような屋台の図をいくつかご提供されています。

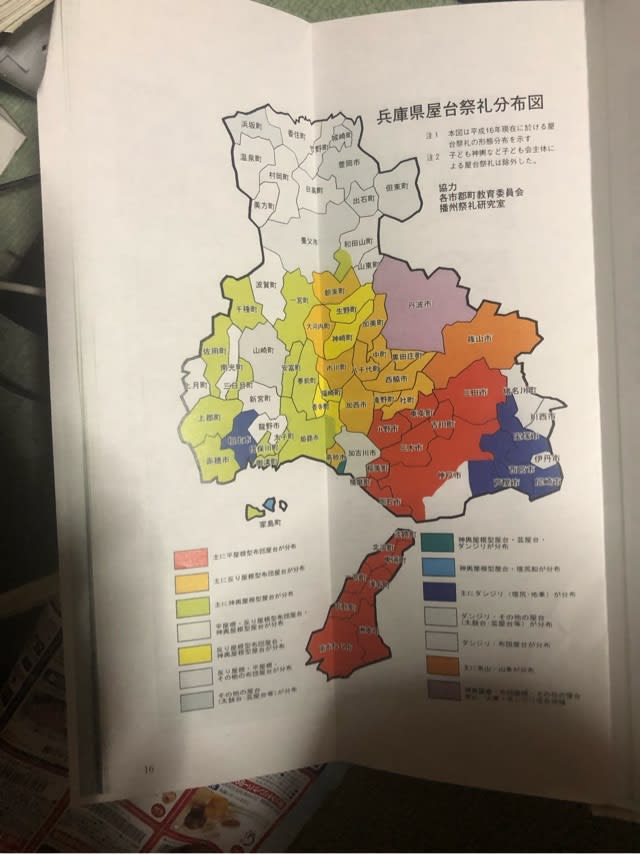

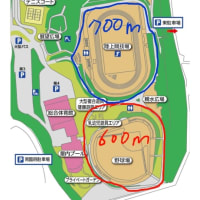

そして、下の分布図も播州祭礼研究室の「協力」となっていますが、少なくとも神輿屋根や反り屋根の分布域のほとんどがN氏の知見によるものと思われます。

そして、下の分布図も播州祭礼研究室の「協力」となっていますが、少なくとも神輿屋根や反り屋根の分布域のほとんどがN氏の知見によるものと思われます。

N氏をはじめ、当時の播州祭礼研究室のメンバーの方々には、本当にお世話になりました。礼儀知らずで生意気な管理人を、姫路から三木まで送り迎えしてくださり、様々な祭に連れて行ってくださいました。なのに、一度もガソリン代をはらったことはありませんし、一度も払えと言われませんでした。いろんな祭に参加できたのもこの出会いがあったからです。 あらためて、感謝申し上げます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます