●播州屋台祭のエルサレム・聖地・高砂市

エルサレムと言えば、ユダヤ教とキリスト教、イスラム教の聖地となっています。それは、3宗教の分布の境目に位置することから起きる現象と言えるかもしれません。

そのような境目は播州屋台にもあります。それが、高砂市です。かつては、平屋根屋台も分布し、神輿屋根、平屋根、反り屋根、にわか太鼓など、さまざまな屋台が入り組んでいるのが高砂市でした。

↑反り屋根の発祥地とも目される曽根天満宮の祭

↑もともとは平屋根屋台があった高砂神社の祭(写真は中部屋台、昔どのような屋根だったのかは管理人は知りません。)

↑荒井神社の屋台にはにわか太鼓ともよばれる、芸を奉納するものもあります。

●意外と少ない祭本

しかし、意外と祭りの本はすくないようです。姫路市では魚吹八幡や松原八幡が大判の本を出版し、大塩天満宮はN氏が郷土史に祭について記載しています。三木市でも、三木市全体の本が出版されているのですが、高砂市にはこのような本は見つけられません。残念ながら近年発行された高砂市史の記述も、祭好きな人からすれば、ページ数の問題もあるのか、到底、十分なものと言えるものではありません。

●辻川博氏の二冊の本

しかし、それでもかつての祭の様子を記録し、編集した方がいらっしゃいます。それが、辻川博氏です。辻川氏は、図書館で見る限り二冊の本を出版しています。残念ながらそのうちの一冊は高砂市立図書館ではなく、姫路市立図書館の城内図書館所蔵でした。

『播州播磨国 高砂神社当初秋祭り神事』(紀伊国屋書店)昭和63年

昭和62年版もありますが、63年版は少しだけ詳しくなっていました。祭の掛け声から、どのような神事が行われるかまで記録され、当時の新聞記事も掲載されています。

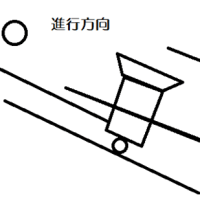

粕谷氏の本などでよく知られるようになった板葺の昭和初期ごろと思われる神輿屋根屋台の写真も掲載されていたり、古文献の分析も見られます。さらに、昭和61年度の練子(担ぎ手)の配置図も掲載されており、どのような祭を行なっていたのかを手軽に知ることができる良本です。管理人が知る限りでは、高砂市立図書館、姫路市立図書館(城内)で見ることができます。

『播州 播磨国 高砂神社秋祭 大正・昭和写真集』(紀伊国屋書店梅田店)昭和64年1月1日

昭和64年という9日しかない期間に発行された本でもレア度が増します。その内容はまさに「百聞は一見に如かず」を地で行く内容です。

かつての研究者が祭りの様子を文章で書いたのは、写真掲載のスペースや費用の限界を補うためであり、許されるのであれば、可能な限り写真を使いたいのが実際のところでしょう。

下の表紙は大正11年の藍屋町の屋台だそうですが、驚くことに布団屋根です。赤白赤の三段屋根で伊達提灯ではなく房が四隅についています。驚くべきは播州の三段布団屋根屋台が井桁高欄であるのに対して、高欄が擬宝珠高欄です。練棒も三段布団屋根屋台に見られる丸棒ではなく角棒となっています。しかしながら、脇棒の長さは従来の神輿屋根型屋台や、反り屋根屋台よりやや長く作られているように見えます。

一枚の写真から様々な気づきをもたらしてくれるこの写真集も、屋台文化の聖地に相応しい貴重な書物と言えるでしょう。

他にもあっとおどろく写真や、こんなんやったんやなあと思う写真を多数見ることができる、超貴重な良書です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます