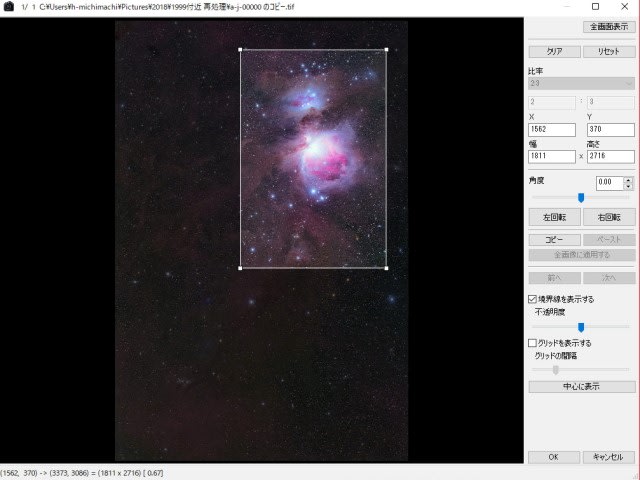

撮影は昨年10月26日の深夜。トリミングは↓の通りです。横構図で右上がバーナードループのこのエリアは

良く観察すると分子雲は上半分にも薄く点在しているのが判り、どれも小振りですがマゼンタ色や色々な星雲や恒星もあり、

とてもカラフルで美しい領域であることが判ります。

前回、昨年の10月30日アップでは、撮影は2時間露出では全く歯の立たない対象であることが判ったと書いています。

処理はNik collectionのSilver efer Proの高ストラクチャー(強)で無理やりの荒れた仕上げでしたが、修正です。今回はViveza2のストラクチャーを弱めにかけてみました。

追加露出は叶っていませんが、丁寧に再度処理をして分子雲の分布濃淡や星の色彩を楽しんでいます。これはこれでいいかもしれません。

小さいですが青色の反射星雲が美しくアクセントになっています。

2017.10.27 01:44~撮影 撮影地:seranisutyou 光学系:ε130D 430mm F3.3 + EOS6D SEO SP4

露出:6分×20コマ(120分) 感度:iso1600 機材:Vixen SXP赤道儀 + QHY5L-Ⅱ PHDガイディング

今朝は久し振りの3㎝の雪化粧でした。そして本日は”鏡開き”健康でありますように!!パンパン👏

晴れないし・・・・・

良く観察すると分子雲は上半分にも薄く点在しているのが判り、どれも小振りですがマゼンタ色や色々な星雲や恒星もあり、

とてもカラフルで美しい領域であることが判ります。

前回、昨年の10月30日アップでは、撮影は2時間露出では全く歯の立たない対象であることが判ったと書いています。

処理はNik collectionのSilver efer Proの高ストラクチャー(強)で無理やりの荒れた仕上げでしたが、修正です。今回はViveza2のストラクチャーを弱めにかけてみました。

追加露出は叶っていませんが、丁寧に再度処理をして分子雲の分布濃淡や星の色彩を楽しんでいます。これはこれでいいかもしれません。

小さいですが青色の反射星雲が美しくアクセントになっています。

2017.10.27 01:44~撮影 撮影地:seranisutyou 光学系:ε130D 430mm F3.3 + EOS6D SEO SP4

露出:6分×20コマ(120分) 感度:iso1600 機材:Vixen SXP赤道儀 + QHY5L-Ⅱ PHDガイディング

今朝は久し振りの3㎝の雪化粧でした。そして本日は”鏡開き”健康でありますように!!パンパン👏

晴れないし・・・・・

← これが入ったタワーにしました。

← これが入ったタワーにしました。