研究したものをまとめましたので、まずご覧ください。小さな字・図で見えにくいので、そのあとで大きくして紹介します。(図をタップすると鮮明ではありませんが拡大する図を観ることもできます。)ぜひしっかり読みたいという方がおられましたらパソコンページで見ることができます。また、そこではpdfファイルとしてダウンロードすることもできます。

最後には、もっともよく飛ぶ紙飛行機の折り方を紹介します。

【自由研究】

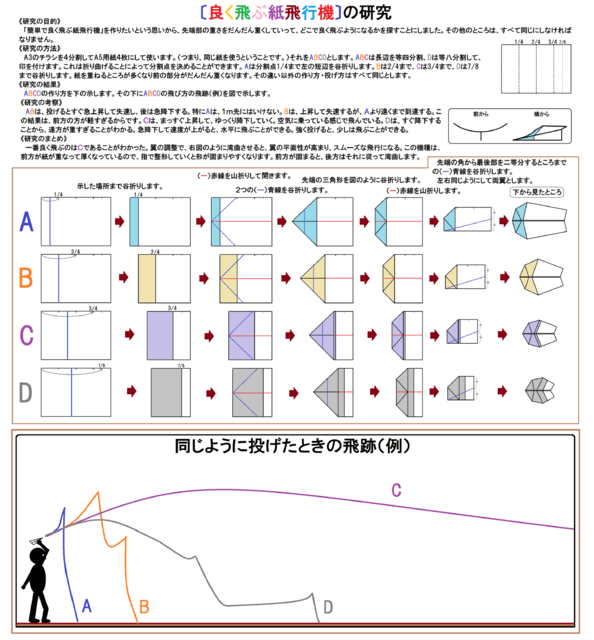

【研究の目的】

良く飛ぶ紙飛行機を作りたいという思いから研究を始めた。今回は、先端の重さを変えて“適当な重さ”を探すというものである。

【研究の方法】

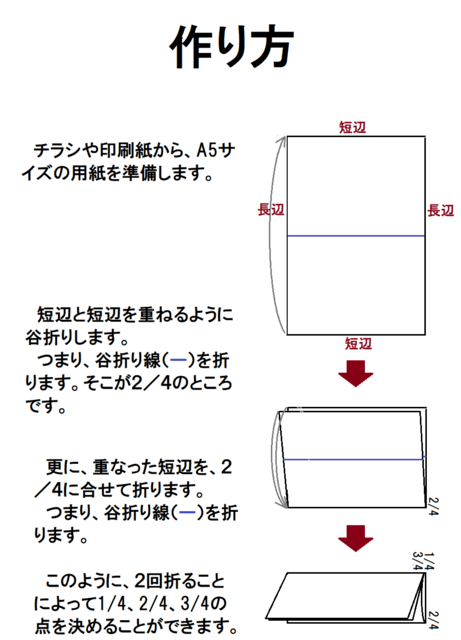

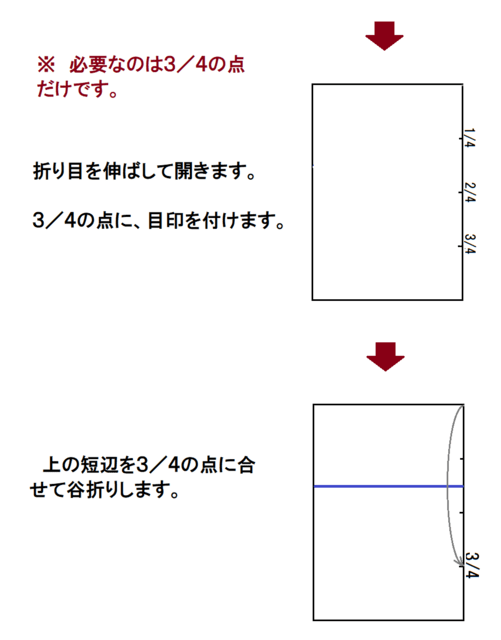

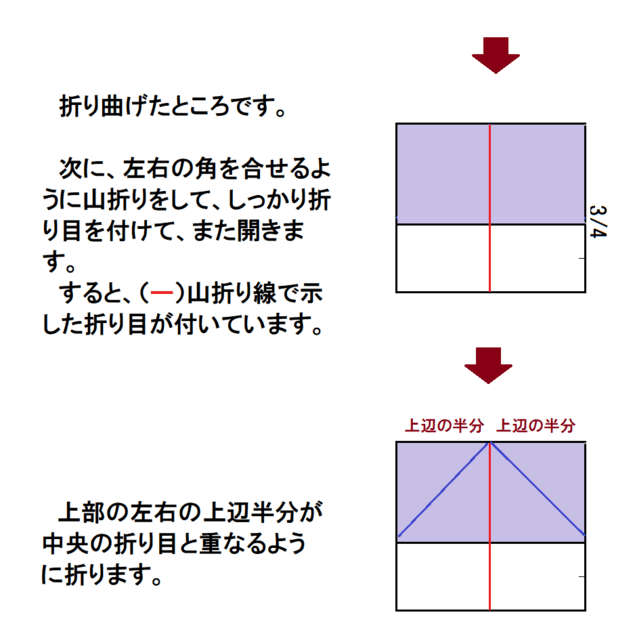

A3サイズのチラシをA5サイズに切り分けて4枚にして、それを先端となるところを折り曲げることによって先端部を重くする。折り曲げる長さが長ければ長いほど重くなる。それを同じ折り方で折って良く飛ぶものを探していく。一番飛ぶのが“適切な重さ”ということになる。

【研究の結果】

ABCDの紙飛行機を作った。Aが長さ1/4の先端部分を折り曲げたもの、Bは長さ2/4の先端部分を折り曲げたもの、Cは長さ3/4の先端部分を折ったもの、Dは長さ7/8の先端部分を折ったものである。AからDに行くにしたがって、先端の重さがだんだん重くなっていく。しかし、機全体の長さが短くなってしまう。

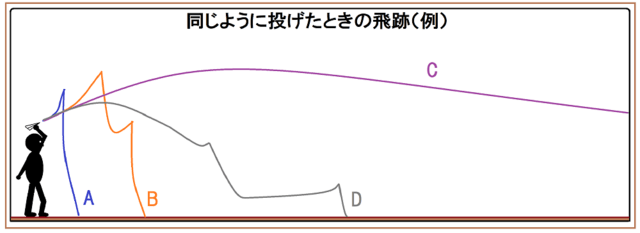

ABCDの飛跡の例を図に示す。

① 先端が一番軽いAは、投げるとすぐ急上昇して失速して急落する。1mも離れることはほぼできない。

② 次に軽いBは、急上昇して失速するが1m以上離れることもある。飛んでいるという感じではない。

③ Cは、投げた方向に向かって進み、ゆっくり降下していく。飛んでいるという感じはある。

④ 先端が一番重いDは、投げると急降下して、速度が上がったところで先端を上に向けて失速する。ときには急降下の後、少しは水平飛行することもある。

【研究の考察】

〇 Cが最も良く飛ぶとわかった。

〇 先端が軽ければ、投げたあと急上昇する。そして失速する。

〇 先端が重ければ、投げたあと急降下する。急降下して速度が上がると、上を向いて失速したり、水平飛行をすることもある。つまり、適度な速さでは“平行飛行”をすることができる。

(追実験で、このことを確かめた。)

〇 これらのことから、Cであっても、無理やり強く投げると“上昇”してしまい、ゆっくり投げると“下降”してしまうことになる。

(追実験で、このことを確かめた。)

〇 適切な速さで投げるとCは遠くまで飛ぶということである。

【研究のまとめ】

今回は〔先端の重さ〕に注目して良く飛ぶ紙飛行機を研究した。A5チラシの先端側3/4を折り曲げて、この折り方で折っていくとスムースな飛び方で飛ぶことができる。この紙飛行機なりの“適切な速さ”があるので、投げるときの速さもその“適切な速さ”にしたとき、もっともよ良く飛ぶ、つまり遠くまで飛ぶことができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

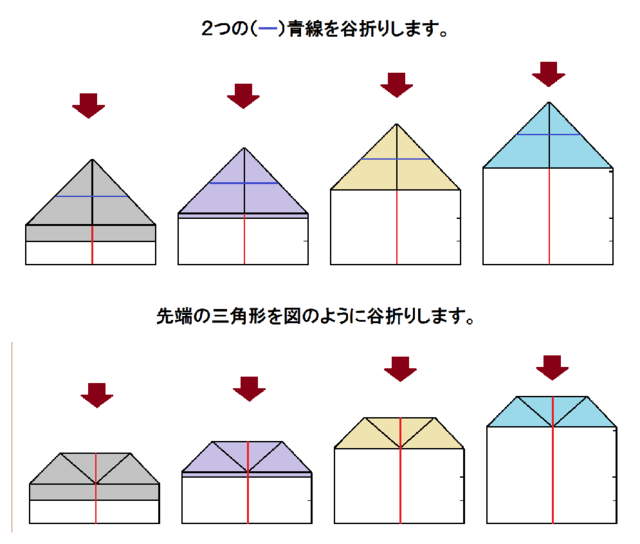

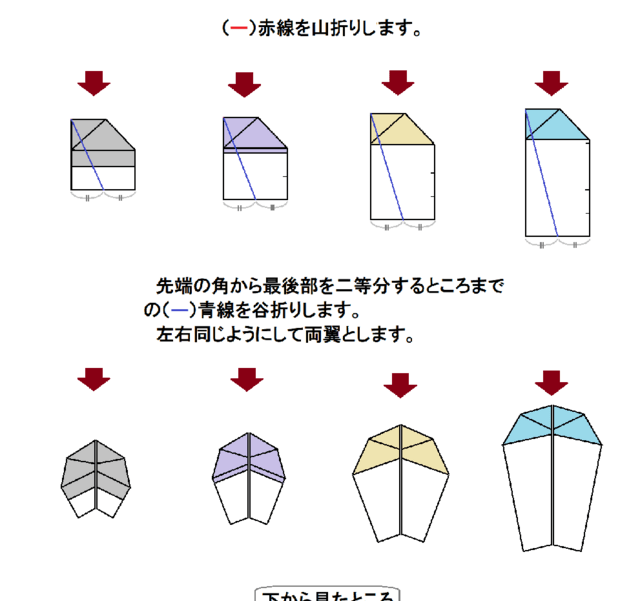

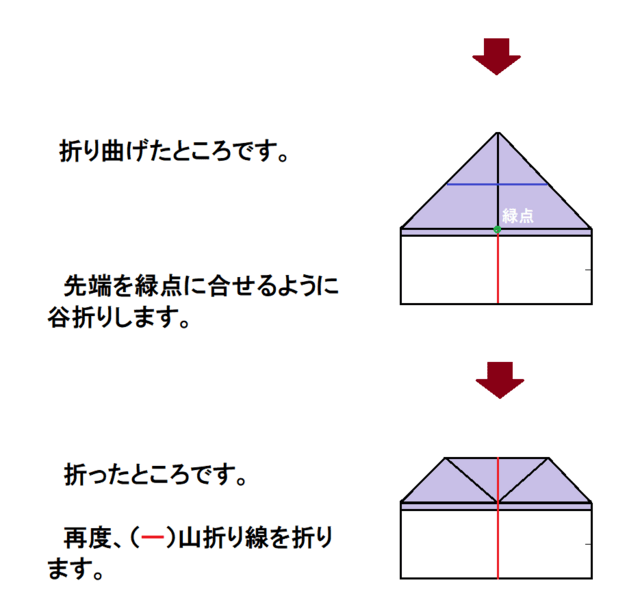

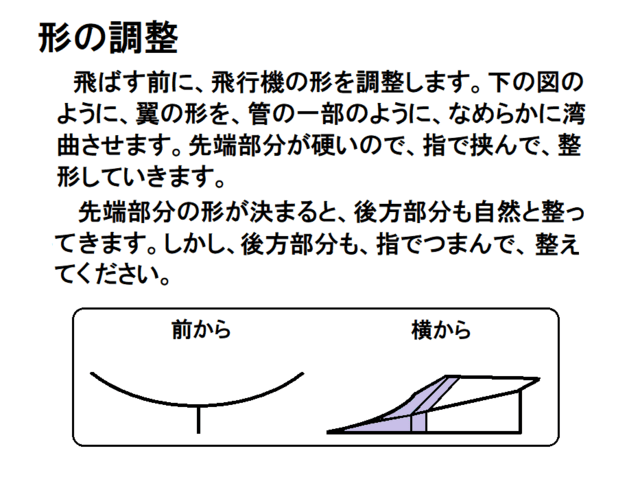

最後に、良く飛ぶ紙飛行機の作り方を示します。ぜひ作ってみてください。

いかがでしたか!

最後まで見ていただいてありがとうございました。さらに研究してご披露したいと思います。

小学生の時、紙ひこうきはかなり作りました。きっちり寸法通り折るのが大切ですよね。

自分のひこうきは左右のハネのすみを下に直角に折ると水平を保ちやすくなる感じでした。

久しぶりに紙ひこうき作ってみます。

ありがとうございました😀

お役にたてて嬉しいです。楽しんで作ってください。

コメントは励みになります。ガンバリます。

A、Bは後ろ過ぎ、Dは前過ぎなのだと思います。

また、翼の発生する揚力の関係から翼の面積が大きい方が長く飛ぶはずです。

Aの紙飛行機でも先端にゼムクリップなどを付けて先端から1/3ぐらいのところに重心をもって来ると良く飛ぶような気がします。

時間があったら試してはいかがでしょうか。

コメントありがとうございました。読んでいただいたんですね。専門的な視点でのご助言は参考になりました。

普段、小学校低学年と作って遊んでいますので、この『良く飛ぶ紙飛行機を作ろう』という研究は、子どもたちと一緒につくりながら研究していくことを想定して取り組んでいます。自分で作ったものが良く飛ばなくても、あ~やったらどうかな、こ~やったらどうかな~っと、試行錯誤しながら思考ー製作ー思考ー製作ー、、、「飛んだー‼️」ということです。

研究の途中ですが、大人としての私の今の考えでは、

作った紙飛行機には、重さや翼の広さや形状で決まる適切な速さがあるということ。その速さをAm/sとします。

実際の紙飛行機の翼の形状で決まる揚力の中心点、紙飛行機の重心の点、これらの位置の違いで降下しながら前進する速さが決まります。これをBm/sとします。

A=Bであれば“良く飛ぶ紙飛行機”となると思います。

これからも自由研究を続けていきますのでよろしくお願いいたします。

Aの大きな紙飛行機よりも小さいCの方が良く飛ぶことに疑問を感じる子供が出てくるといいですね。

小さい紙よりも大きな紙の方がひらひらとゆっくり落ちるのを見せるのもいいかも知れません。

疑問に感じ好奇心を持った子供に重心の話を教えてあげると、その子の知識として記憶してもらえると思います。

勉強も一緒だと思いますが、一方的に教えてもなかなか身につきませんね。

私が覚えているのも興味を持って自分で色々試したからです。

最近は好奇心を待っていろんな事を試してみようという人が少なくなっているような気がします。

子ども達が好奇心旺盛になるようこれからも活動していただいたたらと思います。

それが低下している日本の技術力を上向かせるきっかけになるでしょう。

よろしくお願いします。

すべて同感です。子どもの“何でだろう”を自力解決できるようガンバりましょう、