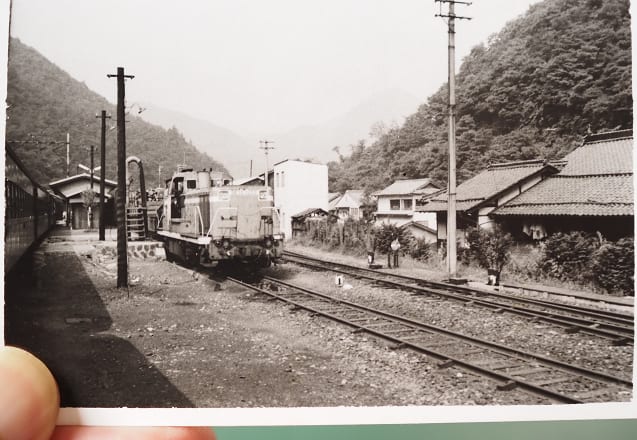

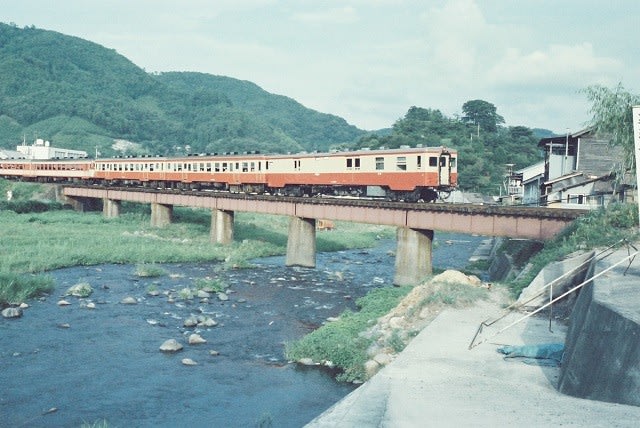

翌朝、新見駅に向かっていたら、郵便・荷物車を先頭に、

気動車が鉄橋を渡って来ました。時刻表を見ると、7時19分新見着の姫新線列車でした。

■新見駅

新見駅です。にわか雨でも降ったんでしょうか、一面、濡れています。

新見駅は芸備線・姫新線それに伯備線の列車が入ってくる交通の要衝です。

ホームに入ると、2番線に気動車が入っていて、

これに乗って新見駅を出発しました(7:30始発)。

■新見-中国勝山間

新見駅を出て、しばらく走ったところです。芸備線から姫新線に変わっても、

沿線風景に大きな違いは、なかったんですね。

■中国勝山駅

中国勝山駅に着きました(8:24)。駅舎を出て、駅前をパチリ。

グーグルマップを見ると、前方の丁字路、現在は道が抜けて十字路になっていました。

駅前から少し行くと、古い町並みが残っていました。ここは出雲街道の宿場町。

現在は「町並み保存地区」に指定されています。

見てください、前方のトラック後方に立つ男性、いかにも70年代の格好ですよ。

古い街並みを散策したあと、駅に戻ってきました。

軒下に「スト権を返せ」の文字。あの頃はよく見かけました。

1番線に入っていた気動車に乗って出発(9:45始発)。

■中国勝山-津山間

院庄(いんのしょう)駅に到着。向かいに、ちょうど下りの気動車が入ってきたようです。

懐かしいものが写っていましたよ。ほら、ホームのタブレット授け器に、タブレットがついています。時刻表を見るとこの気動車、津山発広島行きの急行やまのゆ。院庄駅は通過駅。おそらくタブレットを受け取り、走り去ったのでしょう。当時の単線特有の光景です。

■津山駅

津山駅に着きました(10:41)。駅前に出ると、

三次や新見よりも、大きな町だったのを覚えています。

このあと、津山城に歩いて行って、城内から城下をパチリ。

写真を見ると、確かに沿線随一の都市ですね。

津山駅に戻ってきました。暑い日だったのか、おばさんが顔をぬぐっています。

時間的に、津山で昼ご飯を食べたと思いますが、記憶はありません。

ホームに入ると2番線ホームに、ここ始発の気動車が止まっていて、

これに乗って津山を離れました(13:09始発)。

■津山-姫路間

津山を出ても、山の中を走ったようですね。

地図を見ると、兵庫県の龍野を出て、姫路駅が近づいたあたりでやっと平野に出てきます。ですから姫新線も、ほんど山間を走っていることになります。

■姫路駅

芸備線と姫新線を乗り継いで、やっと姫路駅に到着しました(15:47)。

このあと、せっかくだから、ということで、姫路城に歩いて向かいましたが、

この場所まで来て、時間的に見学は無理と考え、駅に引き返しました。

姫路駅11番ホームです。入ってきたこの顔、懐かしいですよね。

最後は新幹線に乗って、旅を締めくくりました。

当時の姫新線上りの時刻表です。色線がついている列車に乗って旅をしました。

古いネガが出てきたのをきっかけに、45年前の一泊二日の旅がよみがえってきました。

芸備線と姫新線、合計で 350キロを超える単線非電化区間。この区間を芸備線・姫新線とも3本、計6本の列車に乗りました。それもすべてが形式の異なる列車。

鉄道マニアにはたまらない路線でしょうが、途中で彼らに出会った記憶はありません。もしかしたら、当時のローカル線、これが普通の光景だったのかもしれませんね。

当時の運転本数は現在より多く、途中下車しながらの旅もしやすい時代でした。本数が減った現在では、とてもできない旅ではないでしょうか。

「ほんとに、いい時代だったよなぁ」