どちらもストプモーション・アニメーションの映画。

どちらも面白かった。

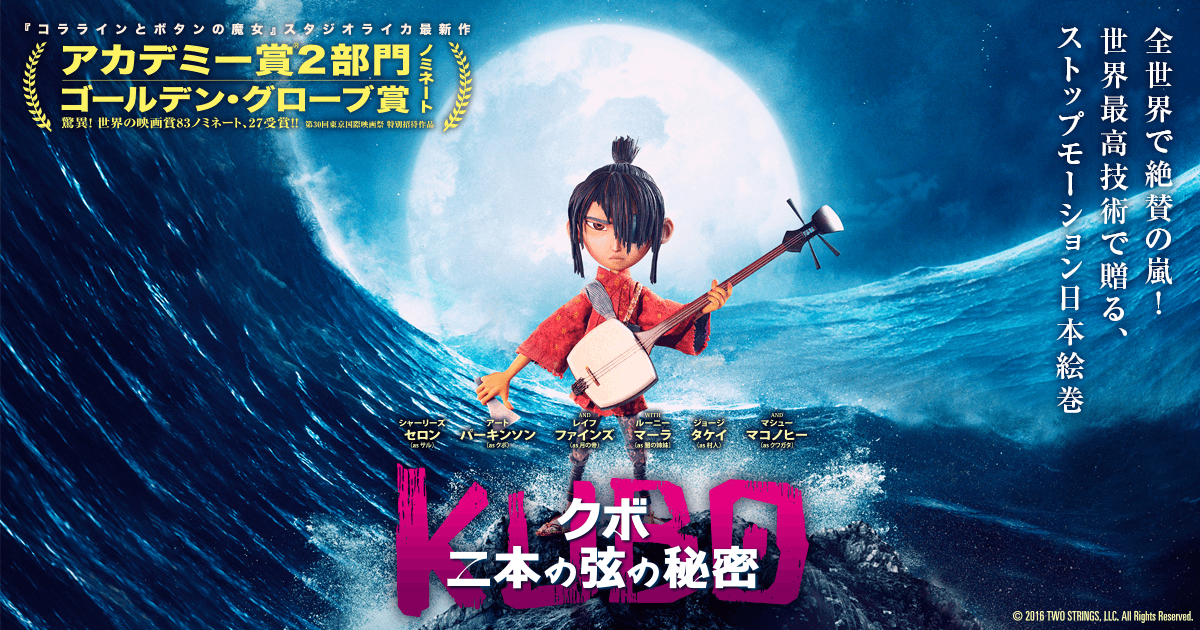

『kubo 二本の弦の秘密』は、悪と対峙する少年の成長物語。

『犬ヶ島』もある意味、少年の成長物語だが、単に個人の話に留まらない。

ここでは、日本を舞台にしたという共通点について書きたい。

『kubo』は封建時代の日本をイメージしている。

けれど、日本人から見ると、中国か?と思うような描写もある。

折り紙や三味線が重要な役割を果たしていて、だから舞台は日本としたのだろう。

私も、中国と韓国の文化の違いをなんとなくは分かっていても、自分で表現せよと言われたら入り混じってしまうのかもわからない。

まして、西洋から見れば、日本、中国、韓国の区別がつきにくいのは当然だろうと思う。

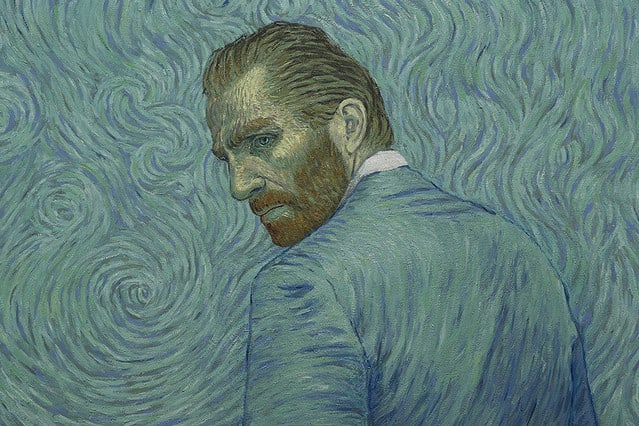

『犬ヶ島』は近未来の日本である。日本であることの違和感が、まったく無いというわけではないが、あまりなかった。

監督はよほど日本文化に詳しいらしい。

『犬ヶ島』では、主人公の少年の日本語が日本語母語でないことを思わせるが、それ以外の日本語話者の日本語に違和感がない。それもそのはず。日本語母語の人たち、しかも俳優や声優として達者な人たちが話している。

面白いのは、日本語圏以外の人たちに、この日本語が翻訳されないことになっている。

だから、日本語圏以外の人にとっては、流ちょうな日本語かどうかはあまり関係ないだろう。

にもかかわらず。

ここにも、監督の、日本への思い入れが感じられる。

だから、日本の観客だけが他の言語の観客と違ったイメージをこの映画にもつに違いない。

なぜなら日本語が分かってしまうから。

日本語が分からず、どこかのテレビ(だと思う)のニュースでの翻訳でストーリーを理解していくしかない日本語を理解しない観客は、人間社会との断絶を犬の立場でより理解するだろう。

ましてや、日本の観客がこの映画を吹き替えで観たとすれば、この映画が与える強いインパクトは伝わらないかもしれない。

話し言葉やそれ以外の表現も含めて、コミュニケーションとは何か、を語る映画だった。

『kubo』は、折り紙や三味線という小道具以外には、あまり日本である必然性がなかった。

しかし、『犬ヶ島』はメガ崎市市長の独裁的なキャラクターも含めて、日本を舞台にしたことが効果的な映画になっている。

日本人として、「日本とは」をみつめなおすきっかけにもなった映画だった。

【追記】

この映画が文化の盗用として問題視されている一面があることを知った。

悪役としての日本人に対して、正義の白人少女が出てくることなど。

あの少女が白人である必然性は確かに分からない。

けれど、「文化の盗用」とまで言えるのか、私にはピンときていない。

少なくとも私これによって、日本がバカにされているとか、適当に日本の文化が扱われているという感覚はもたなかった。

「文化の盗用」問題、これからは意識してみたいと思う。

どちらも面白かった。

『kubo 二本の弦の秘密』は、悪と対峙する少年の成長物語。

『犬ヶ島』もある意味、少年の成長物語だが、単に個人の話に留まらない。

ここでは、日本を舞台にしたという共通点について書きたい。

『kubo』は封建時代の日本をイメージしている。

けれど、日本人から見ると、中国か?と思うような描写もある。

折り紙や三味線が重要な役割を果たしていて、だから舞台は日本としたのだろう。

私も、中国と韓国の文化の違いをなんとなくは分かっていても、自分で表現せよと言われたら入り混じってしまうのかもわからない。

まして、西洋から見れば、日本、中国、韓国の区別がつきにくいのは当然だろうと思う。

『犬ヶ島』は近未来の日本である。日本であることの違和感が、まったく無いというわけではないが、あまりなかった。

監督はよほど日本文化に詳しいらしい。

『犬ヶ島』では、主人公の少年の日本語が日本語母語でないことを思わせるが、それ以外の日本語話者の日本語に違和感がない。それもそのはず。日本語母語の人たち、しかも俳優や声優として達者な人たちが話している。

面白いのは、日本語圏以外の人たちに、この日本語が翻訳されないことになっている。

だから、日本語圏以外の人にとっては、流ちょうな日本語かどうかはあまり関係ないだろう。

にもかかわらず。

ここにも、監督の、日本への思い入れが感じられる。

だから、日本の観客だけが他の言語の観客と違ったイメージをこの映画にもつに違いない。

なぜなら日本語が分かってしまうから。

日本語が分からず、どこかのテレビ(だと思う)のニュースでの翻訳でストーリーを理解していくしかない日本語を理解しない観客は、人間社会との断絶を犬の立場でより理解するだろう。

ましてや、日本の観客がこの映画を吹き替えで観たとすれば、この映画が与える強いインパクトは伝わらないかもしれない。

話し言葉やそれ以外の表現も含めて、コミュニケーションとは何か、を語る映画だった。

『kubo』は、折り紙や三味線という小道具以外には、あまり日本である必然性がなかった。

しかし、『犬ヶ島』はメガ崎市市長の独裁的なキャラクターも含めて、日本を舞台にしたことが効果的な映画になっている。

日本人として、「日本とは」をみつめなおすきっかけにもなった映画だった。

【追記】

この映画が文化の盗用として問題視されている一面があることを知った。

悪役としての日本人に対して、正義の白人少女が出てくることなど。

あの少女が白人である必然性は確かに分からない。

けれど、「文化の盗用」とまで言えるのか、私にはピンときていない。

少なくとも私これによって、日本がバカにされているとか、適当に日本の文化が扱われているという感覚はもたなかった。

「文化の盗用」問題、これからは意識してみたいと思う。