住所でいうと東京都杉並区下高井戸、最寄り駅なら京王線桜上水駅または井の頭線西永福駅の スタジオ ピオティータ で桒形亜樹子氏がフランソワ・クープランの『クラブサン曲集』第1オルドルを全曲演奏する、というので行ってきた。さる1月13日のことである。

チラシによると、桒形氏はフランソワ・クープランの『クラヴサン曲集』全4巻の全曲録音を行っているらしい。桒形氏の長いキャリアを経て 満を持して、という感じだろうか。

桒形氏のコンサートは 2022年 と 2023年 のどちらも5月末に松本市音楽文化ホールで行われたものを見たし、昨年はホール主催の桒形氏が講師を務めるチェンバロレッスンを受けた身としては、スタジオ ピオティータでのリサイタルは見逃せないでしょう。

調べたところによると、スタジオ ピオティータは隠れ家的な小さいところだそうだ。

狭い会場なら がぶり寄りでチェンバロ演奏が聴ける、と楽しみにしていたのだ。

それで1月13日、雪がちょっと心配な日に行った。チラシやHPのアクセス地図が複雑で ちゃんと時間までにたどり着けるか心配だ。

スマホの地図アプリを頼りにするも、やっぱり迷う。アプリが入口側ではない方を示すんだもの。

うろうろして、なんとかたどり着いた。

住宅地にある小ぎれいなお宅にしか見えませんでしたよ。これはちょっと、個人情報的に写真を撮るのもためらわれる。というわけで、写真は撮っていません。

玄関で女主人に迎えられ、靴を脱いで上がり、チケット代を支払う。なんと、地下に階段を下りてゆくと会場がある。

開いた扉を入るとすぐにチェンバロがある。どうやら舞台側?から入るようだ。

部屋の反対側を向くと新幹線のように3脚と2脚に椅子が並べられている。6列だから、(3+2)×6=30脚だ。椅子は両側の壁にぴったり寄せられていて、間の通路も狭い。

部屋のいちばん奥にはグランドピアノがある。ピアノを使うライブなら椅子は反対向きにするんだろうな。

地下だが明るい。どうも庭を掘り下げて半地下にして外光を採り入れる仕様のようだ。

迷ったせいで、ライブが始まるまでさほど時間の余裕がなかったが、みなさん奥ゆかしいのか がぶり寄りの席は空いていたので、遠慮なく座った。

桒形氏のライブはひと味ちがうと思う。合間合間に作曲者や曲などについて話す事柄が興味深い。他の演奏家も話さないわけではないけれど、ここまで情報量がある人はわたしは観たことがない。だいぶんレクチャーっぽいっていうんですか。

生演奏を聴きにきているのだから、演奏があれば話はなくてもいいじゃないか、という考え方もあるとは思うけれど、演奏をより深く楽しむのに 言葉による情報があった方が楽しいと思う。桒形氏はほんとうに詳しいし最新の研究のアップデートも早いしとても楽しそうに話されるし。

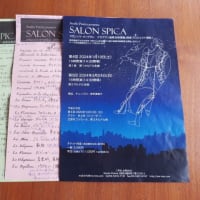

せっかくの情報、聞いただけだとするっと忘れる自信があるので、プログラムにメモした。書いても忘れるけど、書かないよりはマシなので。

写真👆の黄緑やピンクの紙のプログラムにはフランス語と日本語が書かれている。フランス語はファクシミリ版(手稿譜や初版楽譜などをそのまま写真製版して再現し、出版した版)をコピーしたものだと思う。

それでやっと本題、フランソワ・クープランの『クラヴサン曲集』の第1オルドルについて。

『クラヴサン曲集』は第4巻まであって、オルドル(英語ではorder、組曲)は通して27まである。第1巻には第1~5オルドルが含まれている。

書きためていた曲を出版したのだろう、1、2巻は詰め込みまくった内容なんだそうだ。

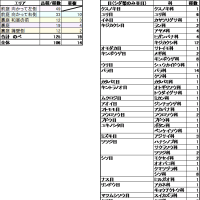

第1オルドルはト短調の組曲で、前半は舞曲、後半は表題付きで、18曲含まれる。

写真👆の左の黄緑の紙のファクシミリ版で標題をよく見ると、同じ行にあってもコンマで区切られていたりするので、14行でも14曲ではないのに注意。

表題つきの小品を この時期のヴェルサイユのクラヴサン音楽では「ポルトレ(肖像)」というらしい。桒形氏はキャラクターピースと言っていた。クープランの表題はほのめかしが多くて思わせぶりで、当時のクープランのことを知らないと何のことやら分からないのだが、これは誰のことを指しているだろう、という研究家の推理を桒形氏は披露してくれる。曲調と表題が真逆だったりして、クープランのお茶目さを指摘する。

他のオルドルはそうではないが、第1オルドルだけ楽譜に装飾音がいっぱい書いてあるそうだ。装飾音がないと全然つまらないけれどどう入れたらよいのやら、と思うのはわたしだけではないと思うので、第1オルドルだけでも書き込んでくれているのはとてもありがたい。

当時、組曲を演奏するまえに、プレリュードを即興したらしい。しかし、第1オルドルと同じト短調のプレリュードを『クラヴサン奏法』にクープランは残しているので、桒形氏はそれを一番最初に弾いた。

もの悲しさと煌びやかさのある曲で、組曲への期待が高まる。

第1オルドルは18曲あるが、ほとんどが1、2分の短い曲で、さくさく進む。

組曲はト短調なのだが時折ト長調に変化して、ハッとさせられる。

前半の舞曲にはイネガル、もしくは跳ねたリズムが多いな、と思った。

「ノネット(金髪と栗毛)」という曲はいきなり長くのびる音が入ってびっくりする。そのフレーズが何度も出てくるのが面白かった。

その次の次の「マノン」にも長くのびる音があって、まえの「ノネット」を思い出させられる。

「魅惑」は高音が出てこない曲だった。高音が出てこなくてもモサモサしないのは高い倍音の多いチェンバロだからだろうな。ピアノではこうはいかない。クープランの有名な曲「神秘のバリケード」はチェンバロで練習したことがあるが、高音の出ないところが似ているな、と思った。

全体に低音のGが効果的に響いてグッと来た。迫力がある。チェンバロの低音ってあまり意識したことがなかったので、面白かった。

華があって煌びやかで哀愁があって、クープランの世界にひたることができた。

・・・・・・・

お次の第2オルドル全曲演奏は3月24日だった。1月のときに比べたらもう春だ。

今回は迷わずにスタジオ ピオティータにたどり着けた。前回と同じがぶり寄りの席に座ることが出来た。

桒形氏が言うには、今回このチェンバロはヴェルサイユチューニングで調律されているそうだ。現在は A=440Hz とか 442Hz あたりが普通で、バロック時代は約半音低い 415Hz とか色々使われていたそうだ。わたしもうちのチェンバロは 415Hz にしているが、このスタジオ ピオティータのチェンバロのヴェルサイユチューニングはもっと低い 390Hz。約全音低い。

ゆるい絶対音感持ちのわたしだが うちのチェンバロを弾いていて 415Hz にだいぶん慣れた。しかしさすがに全音低いと、桒形氏が弾いているキーと違う音に脳が解釈してしまって混乱し、参った。

第1オルドルのときもヴェルサイユチューニングだったかは分からない。

今回も第2オルドルのまえに『クラヴサン奏法』にあるニ短調のプレリュードを桒形氏は弾いた。

第2オルドルは全部で23曲ある。「ディアーヌ」のあとに目次にない短いファンファーレがあるそうだ。前半が舞曲で後半がキャラクターピースなのは第1オルドルと同様だ。

第2オルドルはニ短調で哀愁を感じさせられるけれど、時折明るいニ長調が現れてハッとさせられる。って第1オルドルのときも書いたっけ。最初に長調だなとはっきり思わされるのは「アントニーヌ」で、ゆったりしている曲調とあいまってホッとする感じだ。

「ガヴォット」とそれに続く「メヌエット」が似たテーマなのは意外でもなんでもないが、その後もなんとなく似たテーマが続くのが組曲っぽくて、切れ目に注意しないとどの曲を演奏しているのか見失いそうだ。

「テレプシコーレ」から後半が気に入った。

「ガルニエ」は低音ばかりで高音がない。第1オルドルの「魅惑」と同じタイプだな。

キャラクターピースは誰かに捧げただろうと思われる曲が多い。捧げた相手がレッスンした令嬢とかが多いのがショパンとかと同じだなあ、と思ったが、クープランの方が先でした。

最後の曲「パピヨン(蝶々)」が、えっ、これで終わり !? という感じで、クープランがニヤニヤしている気がした。

23曲もある第2オルドル全曲をいちどに聴いて、圧倒された。

合間に話されたことでへーと思ったこと。

現在 楽譜は縦長だが 昔は楽譜は横長だった。縦長の楽譜を初めて出版したのがクープランなんだそうだ。横長の楽譜はオルガンだけに残っている、と。ああ、確かにオルガンの楽譜は横長だ。

なぜそうしたのかというと、譜めくりをできる限り減らすためだそうだ。

納得! ピアノはペダルで音をのばせるからその隙にめくることも出来るけれど、チェンバロってなんだか片手ですら鍵盤から離すタイミングが意外とないんだよなあ。

斯様に桒形氏はお話が興味深いです。

桒形氏は note に記事をアップされている。

そこにフランソワ・クープランの『クラヴサン曲集』について記事がいくつかあるので、そちらを読めばわたしのメモよりも詳しい桒形氏のコメントが読めます。

また、影踏丸氏も詳しい記事を note にいくつもアップされている。

自力で情報を集めるのには最低でもフランス語が出来ないといけないので、フランス語の出来ないわたしは日本語で書いて下さる方々に感謝しきりだ。

いつか『クラヴサン曲集』から何か弾こうと思うなら、桒形氏や影踏丸氏の記事をちゃんと読みなおそう。

・・・・・・・

わたし的には、2年ほどまえにひょんなことからチェンバロを手に入れたのが始まりだった。

中野振一郎氏のレッスン動画 を見て 中野振一郎『チェンバロをひこう』という楽譜を手に入れて、最初に取り組んだのがジャン=フィリップ・ラモーの「優しい訴え」だった。ラモーはフランソワ・クープランより15歳若いが、2人ともフランスのバロック音楽の立役者だ。

「優しい訴え」の譜面は一見やさしい。だが、弾いてみると間がもたない。装飾音を入れないわけにはいかない。譜面だけでは装飾音をどう入れればいいのか分からないので動画を見るが、分かったような気がしても弾いてみるとどうにも腑に落ちない。装飾音を入れても入れなくてもどうにもこっぱずかしくておしりがモジモジしてきてしまう。

YouTube や Spotify などで色々聴けばそれなりに面白いと思えるのだが、自分で弾くとなにかおかしい。妙な苦手意識がクープランやラモーに出来てしまった。

しかし、チェンバロを勉強するのにヴェルサイユを避けるのはあまりにも愚かだ。まず聴いて慣れることから始めよう。

現在わたしはイギリスルネサンスのフィッツウィリアムバージナルブックを弾こうとしている。

いつかクープランを弾こうと思えるための下地づくりにこの桒形氏の全曲演奏リサイタルは格好の機会なのだ。

目指せ、コンプリート!

今日も充実のブログをありがとうございます。

私も桒形先生の演奏を一度だけ聞きましたが、トークが本当に興味深いですよね。

私も、F.クープランではないんですが、その時代のクラヴサン曲のポルトレを弾きました。肖像画とか残ってたらおもしろいのにな〜って、思います。どういう人なのかとか、作曲家との関係とか、いろいろ想像すると楽しいですよね。

そうそう、チェンバロ弾いてて、ベルサイユを避ける手はありませんよね!

お尻もじもじもなんのその。

一緒にタイムトラベルしちゃいましょう✨

読んでくださりありがとうございます。

思い起こすと、わたし、チェンバロのコンサートって桒形先生しか聴いたことがないです!他の方も探してみよう。

わたしは相変わらずフィッツウィリアム推しで、アントニオ・デ・カベソンとかカルロ・ジュズアルドとかも弾きたいですが、F.クープランも慣れてきましたよ😸