【国体文化】に掲載された連載への返答記事、ポール・ド・ラクビビエ氏の原文全文をご紹介します

キリストは何も覚(さと)ったことはない!キリスト教と法華仏教(6)に寄せて

里見日本文化学研究所特別研究員 ポール・ド・ラクビビエ

キリストは何も覚(さと)ったことはない!キリスト教と法華仏教(6)に寄せて

引き続き、国体文化3月号の相澤氏の記事を拝読したことを受けて、キリスト教に関する誤解を補うよう、本論を執筆することにした。

私は法華経を一通り読んだおかげで、いろいろなことが見えてきた経験から、相澤氏にぜひとも推奨したいことがある。それは相澤氏にも一通りひとつでよいので福音書を読んでいただきたいということである。比較的短く読みやすいのでそれほど時間もかからないだろう。できれば講談社のバルバロ訳をお勧めする。

また、3月分までの連稿は書籍の評論という形になっている。しかしながら、それぞれの評論はカトリックの伝統的な本来の立場から逸脱した世界で書かれていることを痛感してならず、いずれも本来ではない近代的な立場で書かれている。また仕方もないかもしれないが、いずれも最近の書籍ばかりであり、学術的にある程度にしっかりとされているとしても、本当のキリスト教を理解するためにはあまり役立たないと思われ、むしろ、誤解を招いていることを懼れる。

本来ならば、聖書全体、教父たちの多くの著作、聖トマス・アクイナス、何人かの聖人の人生を追うことによってカトリックひいてはキリスト教の実相に近づきうるが、その余裕はないだろうし、それほど良い和訳もなさそうなので、とりあえず福音書を一通り精読されたら、カトリックへの誤解と歪みはそれほど生じないと思う。

結論から言うと、そもそも情報源自体が歪曲しているから仕方がないのかもしれないが、3月号の記事における比較の基準はやはり誤っているので、いくつかの点について微力ながら改めてわかりやすく糺(ただ)してみたいと思う。

比較するためには、それぞれの比較対象をきちんと抑えることが大事である。19世紀からの学問上のキリスト教説は、本来のカトリック信仰を破壊するために作り上げられたものであるとの背景を忘れてはいけない。そういった学説程度に頼るだけではそもそもカトリックは何であるのかを理解することは不可能なのである。というのも、わざわざと一番大事なことから目を逸らすように説かれていることが殆どであるからである。

だから、比較するに際しては、そもそも、キリスト教とはどういう教えなのかをもう一度正確に身につける必要があろう。そうするためには、福音書を読むのが一番てっとり早いだろうが、あるいは何人かの聖人の生活を見るのも助けとなるだろう(たとえば高山右近でもいいのでは?)。あるいは簡単に公教要理を見るのもよいだろう(ユーチューブチャネルにて)。

また、典礼を感じ取るために、一回、聖伝のミサに与ることも推奨したい。また、広くカトリックの正当な神学者と認められている過去の学者の著作を読むのも手である。聖パウロの書簡、聖アウグスティヌス、聖トマス・アクイナスなどの著作はいいかもしれない。いわゆる、解説書ではなく、直接、原典を読むのがやはり重要であろう。

I.カトリック(キリスト教 )はユダヤ教から「発生」していない。

この誤解は恐らく19世から一番深く広まった誤謬であるので、要注意である。19世紀以前では全く論外のあり得ない立場ではあったのだが、近代主義による攻撃の一つは諸宗教を相対化して、また、ユダヤ教とキリスト教とをあたかも仲間であるかのように、少なくとも親子、あるいは兄弟の関係にあるかのように紹介するのである。

ところが、これは完全に間違った見解である。本論では深く入らないが、ちょうどこれについてLivernette氏によって細かく分析され、歴史的な変遷を紹介されている講演が和訳されたので、ぜひともその原稿を参照するようにお勧めする(「カトリック教会とシナゴーグ、2000年の対立の歴史」ユーチューブチャンネルで4月上旬公開。原稿を添付する)。

要約すると、「ユダヤ教」とはイエズス・キリストの復活後からできた宗教であり、イエズス・キリストを否定したユダヤ人を集めて、キリスト教の宿敵となっただけではなく、旧約聖書とすべてのヘブライの伝統を歪曲した宗教であるということである。言いかえると、イエズス・キリストという神人の到来を準備するために天主によって用意されたヘブライの民とその歴史はイエズス・キリストの到来によっていよいよ成就された結果、善意のすべてのヘブライ人はカトリックとなった。だから、ヘブライの民の伝統が果たされたのはイエズス・キリストであり、そのあとのユダヤ教は単に、その到来とその意味を否定した人々とその子孫にあたるに過ぎないということである。

ちなみに、Livernette氏が示すように「ユダヤ」という呼び名ですら、イエズス・キリストの復活後に定着して、イエズス・キリストを否定しつづけるヘブライ人を指す とされる。

したがって、キリスト教はユダヤ教から「独立」した、あるいは分派した宗派であるかのように「相違」が生じたとかではない。単に、イエズス・キリストは旧約聖書を成就しただけである。ただし、当時のファリサイ人たちを中心に、期待された現世的な救済主像とかなり違ったイエズス・キリストだったので、ユダヤ人たちはキリストを受難に送らせた。しかしながら、旧約聖書を見れば、現世的な救世主などは預言されていないことがわかっている。

自分たちに都合の良い解釈にしたかったファリサイ派は神人イエズス・キリストという現実にぶつかったわけであり、旧約聖書の多くの預言、奇跡と前兆の正当な意味がイエズス・キリストの言動によって明らかに想起されたものの、当時の大司祭の多くは高慢に溺れて、イエズス・キリストという存在を否定しようとして、現在まで続いている。本流はカトリックであり、ユダヤ教はその意味で最初の異端であるといっても過言ではない(ただ、厳密に言うと異端ではない。というのもそもそも洗礼を受けようともしなかったからである。異端者は洗礼者に限って言われている)。

II.宗教は感情でもないし、感情から生じない

この点もよく誤解されているとともに、非常に重要である。19世紀の宗教学の創立は多くの意味で宗教を相対化するために、また小ばかにするために、「宗教的な感情」から宗教という「現象」は生じるという仮説を前提にしている。要するに、天主たる存在はないかのようであり、さらに人間中心主義的な立ち位置を徹底させて、人間の宗教的な欲望を満たすためにだけに宗教は作り上げられたといった論調が普及してきて、現代に至っている。

ところが、こういった立場は本末転倒である。食欲があるからといって、食べ物が存在するのではなく、食べなければ死ぬので、食べる必要があるのであり、食べることを「忘れないように」、食欲という能力は付与されたのである。

同じように、宗教的な感情があることから、宗教が生じるのではなくて、天主は実存しているので、それを忘れないように宗教的な感情が付与されたのである。いうなれば宗教とは道具に過ぎない。

問題は天主とは具体的にどういう存在であるのかということだ。この問題に回答を与えるのが宗教学であるのだ。これが一番の関心ごとであるのに。これは、理性だけの力では把握しれないので、宗教学のように、「天主」が存在しないことを前提にして、感情と慣習と儀礼を並べた方が、つまり「現象」としてしか扱わない方が気持ちいいだろうが、それはただ難問を回避しているにすぎないのではないのか?

要するに、「天主」という存在が実存するので、我々は宗教的な感情を必ず持っているということである。そして、人間中心主義を捨てるべきであろう。つまり、我々の都合の良い天主ではなく、実際に天主とはどういう存在なのか?そしてそういった現実に従うという態度は現実主義が要求することであろう。ちなみにアリストテレスをはじめ古代ギリシャの哲学者はこのように哲学をやっていたからこそ、現代まで彼らの事績は残ったのである。

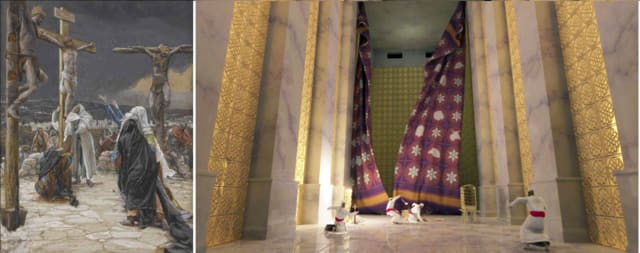

その中で、イエズス・キリストという真の人、真の天主は天主のことを細かく我々に知らせ給い、本来ならば人間の力では到底理解し尽くせない多くの真理を説き給うたのである。天主のさまは、単なる知識だけではなく、実践においても、秘蹟においても、具体的な人生や、目に見える托身と受難を通じて示されたのである。

カトリック信徒なら、宗教は感情ではないことを知っている。イエズス・キリストという肉体のある人に倣い、信頼して、従っていくだけなのである。そうするために、理性と意志を活かして、積極的にイエズス・キリストを愛するように、キリストに倣うように。だから、朝、起床して何も感じなくても、カトリック信徒が「信仰」があるといえるのである。

カトリック信徒はこの意味で真理を「探究」するのではない。イエズス・キリスト、聖伝と聖書において天啓された真理を受け入れて、従うだけなのである。また、神学などによって、これらの真理を黙想して、その理解を深めることができるかもしれないが、そもそも、本当の意味での新しい発見もないし、絶対的な意味での進歩もないのである。また学問とか神学とかは目的ではない。多くの平凡に生きた聖人たちはそれを証明する。イエズス・キリストもダヴィド王家の末裔でありながらも、レヴィ部族の司祭家の末裔でありながらも、30年間、単なる大工であったこともそれを証明する。

III.ローマ帝国は「キリスト教を快く採用された」わけではない

ローマ帝国は冷静に、慎重に分析した結果、キリスト教を認めたわけではない。選んだわけでもない。むしろ、キリスト教(つまりカトリック)を絶滅しようとしたのであった。数世紀の間、非常に残酷かつ厳しい迫害、時には絶滅政策を展開していった。対象はカトリックだったので、多くの場合はローマ人同士の迫害であった。この結果、殉教者は多かった。この意味で江戸初期からのキリシタンに対する迫害はそれと酷似している。その迫害の残酷さにおいても、日本人が日本人を絶滅させるという意味においても酷似している。

そして、このような数世紀が続いた結果、ローマ皇帝コンスタンティンがカトリックを肯定して、晩年に洗礼を受けた。これは多くの意味で奇跡的に起こった出来事だといえる。なんの必然性もなかったし、そして何の強要も策略もなく、自発的にカトリックへ回心していったのである。

キリスト教はローマ帝国の要求に応えることがなかったどころか、棄教者ユリアヌスのように、その前、ネロのように、カトリックを厳しく迫害を加えた。というのも、カトリックは単にイエズス・キリストに倣い、従おうとしているので、また天啓された真理は自分のものではなく、天主のものであるので、そういったことに関して妥協することはない姿勢をしめしている。例えば、皇帝を礼拝せよといわれたら、「礼拝は天主に対してのみであるので礼拝しない。ところが、(戦場でも)皇帝のために命を捧げてもいいし、皇帝に相応しい崇拝を示してもよい」という多くの忠誠なるカトリックローマ人たちが、それだけで皆殺しされたりしたのである。

いつでもどこでもそれは起こるし、起こるのも当然である。真理を受け入れるのが難しいからであり、都合のよくない真理から目を逸らす傾向もやはり人間の心に潜んでいるからである。また、イエズス・キリストは受難を受けて十字架にかけられただけの、真理の価値がある。だから、いつでもどこでもカトリックが広まると、必ず迫害を受けるのである。愛徳、慈善事業、よい臣下と顧問になっているのにもかかわらず。

IV.イエズス・キリストは何も覚(さと)ったことはない

内面的な覚(さと)りなどは、イエズス・キリストに関してはまったく意味のないことで、存在しない。

ご降誕のときから、イエズス・キリストは御父の使者であり、最初から完全に真の天主、真の人であった。福音書を読めば何度も何度も確認できる事柄であり、自明のことがらである。生まれる前から御告げによりイエズス・キリストの天主性とその使命はガブリエルの天使と聖母マリアの慎み深い謙遜と従順によってしめされていた。

またいわゆるイエズス・キリストの私生活(30歳まで。30歳から33歳からは公生活といって、福音書は主にこの三年の言動を記録している)については、福音書においてもほとんど何も知られていない。福音書において、ご降誕以外の一つだけの場面が記されている。それはイエズス・キリストが12歳ごろ、神殿への参拝があったが、帰り道に、童貞マリアと聖ヨゼフは幼いイエズスがいないことに気づいて、非常に心配となって、三日間エルサレムを歩いて迷子イエズスを求めている。

そして、「三日目に、神殿で学者の中に座り、聞いたり尋ねたりしておられるイエズスを見つけた。聞いている人々は、その子の知恵と答えを不思議がっていた。両親はこれを見て驚き、『私の子よ、なぜこんなことをしたのですか。ごらん、お父さんと私とは心配して捜していたのですよ』と母がいうと、イエズスは、『なぜわたしを捜したのですか。私は私の父の家にいるはずだと知らなかったのですか」と答えられた。彼らはイエズスの言われたことがわからなかった」(ルカ、2、46-50)

要するに、この場面において、11、12歳のイエズス・キリストが一番偉い学者、司祭に教えているのである。またそれだけではなく、明らかに「天主の子だ」と断言している。ところがそれを聞いても誰もわからない。というのも、信じられないからである。復活まで、何度となくご自分が天主であることを断言し続けたが、だれもわかってくれなかったし、信じてくれなかったのである。以上のような場面は数えきれないほど多い。

たとえば本日の福音(四旬節第三週の金曜日)において、イエズス・キリストは改めて自分がメシアであることを断言する。ヘブライ人にとって忌まわしいサマリア人、さらに汚らわしい女性に出会うイエズス・キリストが彼女と普通にしゃべって話している時である。使徒たちはこれを見て驚いた。本物の神殿はどこにあるのかと女がイエズスに聞いた質問に対する答えの時だった。

「女は、『私は、メシア(すなわち、キリスト)が来ることを知っています。彼が来る時、私共に、すべてを告げるでありましょう」といった。イエズスは、『あなたに話す私がそれである」と言い給うた」。(ヨハネ、4、5-42)ここでも、イエズスははっきりと自分がメシアであると言う。メシアは御父に送られた人であるということなので、「さとる」ことでもない。以上のような場面は最初から最後まで数え切れないほど多くある。

また、「さとり」に似たような場面は一つもない。イエズス・キリストはあえて「さとる」ことはなかった。真の人、真の天主であることを教え続けて、また奇跡と行為で示されて、死と復活で示された。信じられないことであるが、問題は現実にイエズス・キリストは実在して、こういった言動をして、奇跡も施し、完璧な教えを説いて、受難を受けて、復活したといった事実があるのみである。

その事実に対して、人々は決める。イエズス・キリストを信用するのか、しないのか。しないのなら、しなくとも事実はそれでも変わらない。例えば、目の前にある壁が「存在しない」という人が出たら、「さて、壁は存在しないというのなら、前へ進めてみたら、ぶつかるよ」と答えるしかない。それでも相手は壁へぶつかろうとしたら、仕方がない。できることは、壁は壁であることを言つづけることだけなのだ。

確かに、キリストの齎(もたら)した教えは旧約聖書を完成化させて、内面的な信仰、霊的な生活をその上に齎(もたら)したことは確かである。外面的な儀礼、生贄、祈祷、秩序、位階制をそのままに保つとともに、「天主を愛する」ということのさらなる重要性が説かれた。

近代性とはチェスタートンがいうとおりである。「近代とはおかしくなったキリスト教の原理原則である」といっている。彼以外にも少なからぬ学者はそれを指摘している。つまり、イエズス・キリストによって教えられた真理の一部のみをとって、他の真理を捨てて、また天主を否定した結果、大変な誤謬である平等主義、自由主義、民主主義、グロバーリズムをはじめとする、多くのイデオロギーが発生した。イエズス・キリストが真理であるだけに、真理を正面から否定した近代の誤謬はより深くなっていく。

結びに代えて

カトリックにおいて、現世建築、世界建築へ貢献することは二次的なことである。目的ではない。というのも、隣人愛とは天主を愛すればこそであるとイエズス・キリストが教えるように、すべては天主の御栄光のためにのみ存在する。その結果、二次的に現世への貢献はあろうが、それは目的でもないし、積極的に実現しなくてもよいものである。隣人愛と天主への愛を実践すれば、そういった貢献も生じるだろうが、本来の目的ではない。

だからといって、マルクス主義の変なリベラルカトリックが言うのと違って、イエズス・キリストには革命的な要素はまったくない。社会秩序、権威、権力、位階制、従順、慎みなどはひきつづき重要視された。イエズス・キリストは単に、「天主のみ旨に」従って、十字架へかけられた。現世のために尽くそうと思われたら、そうせずに、期待されていた現世的な解放者になったらよかったのであるがそうはならなかった。というのも、イエズス・キリストは悲しんだが、彼の預言通りに、ユダヤ人の天主に対する不正の結果、神殿が破壊されて、国が解体されて、世界中にさまよわざるをえなくなったからである。

かなり前から、ハリウッド流のヒーローをはじめとして、世界の救済主といったフリーメイソン的な発想はカトリックの信仰を正面から背くこととなる。英雄、絶対平和、本物の幸せ、繁栄はこの世にはないとイエズス・キリストが教え続けた。カトリック教会も単にイエズス・キリストの教えを提唱し続けた。一般信徒としても、それに従って言い続ける。それだけのことである。救済主はすでに到来したのである。イエズス・キリストである。真理を探究することが大事であるが、すでにもたらされたのである。イエズス・キリストである。過去の賢者と聖人の多くは道が示されたが、イエズス・キリストこそ道そのものであるので、イエズス・キリストに倣うのがよいのである。地味ではあるが、人間の力だけではすごいことは何もできず、イエズス・キリストの助けを得て、はじめて、本格的に生きていけるのである。それはイエズス・キリストは命そのものであるからである。というのが、キリスト教の特徴であろう。

それはともかく、一瞬だけでも考えていただきたい点がある。もしも、一瞬だけでも、イエズス・キリストは本当に真の天主、真の人であると想定していただいたら、少しでもカトリックへの理解は深まるのではないかと信じるものである。

キリストは何も覚(さと)ったことはない!キリスト教と法華仏教(6)に寄せて

里見日本文化学研究所特別研究員 ポール・ド・ラクビビエ

キリストは何も覚(さと)ったことはない!キリスト教と法華仏教(6)に寄せて

引き続き、国体文化3月号の相澤氏の記事を拝読したことを受けて、キリスト教に関する誤解を補うよう、本論を執筆することにした。

私は法華経を一通り読んだおかげで、いろいろなことが見えてきた経験から、相澤氏にぜひとも推奨したいことがある。それは相澤氏にも一通りひとつでよいので福音書を読んでいただきたいということである。比較的短く読みやすいのでそれほど時間もかからないだろう。できれば講談社のバルバロ訳をお勧めする。

また、3月分までの連稿は書籍の評論という形になっている。しかしながら、それぞれの評論はカトリックの伝統的な本来の立場から逸脱した世界で書かれていることを痛感してならず、いずれも本来ではない近代的な立場で書かれている。また仕方もないかもしれないが、いずれも最近の書籍ばかりであり、学術的にある程度にしっかりとされているとしても、本当のキリスト教を理解するためにはあまり役立たないと思われ、むしろ、誤解を招いていることを懼れる。

本来ならば、聖書全体、教父たちの多くの著作、聖トマス・アクイナス、何人かの聖人の人生を追うことによってカトリックひいてはキリスト教の実相に近づきうるが、その余裕はないだろうし、それほど良い和訳もなさそうなので、とりあえず福音書を一通り精読されたら、カトリックへの誤解と歪みはそれほど生じないと思う。

結論から言うと、そもそも情報源自体が歪曲しているから仕方がないのかもしれないが、3月号の記事における比較の基準はやはり誤っているので、いくつかの点について微力ながら改めてわかりやすく糺(ただ)してみたいと思う。

比較するためには、それぞれの比較対象をきちんと抑えることが大事である。19世紀からの学問上のキリスト教説は、本来のカトリック信仰を破壊するために作り上げられたものであるとの背景を忘れてはいけない。そういった学説程度に頼るだけではそもそもカトリックは何であるのかを理解することは不可能なのである。というのも、わざわざと一番大事なことから目を逸らすように説かれていることが殆どであるからである。

だから、比較するに際しては、そもそも、キリスト教とはどういう教えなのかをもう一度正確に身につける必要があろう。そうするためには、福音書を読むのが一番てっとり早いだろうが、あるいは何人かの聖人の生活を見るのも助けとなるだろう(たとえば高山右近でもいいのでは?)。あるいは簡単に公教要理を見るのもよいだろう(ユーチューブチャネルにて)。

また、典礼を感じ取るために、一回、聖伝のミサに与ることも推奨したい。また、広くカトリックの正当な神学者と認められている過去の学者の著作を読むのも手である。聖パウロの書簡、聖アウグスティヌス、聖トマス・アクイナスなどの著作はいいかもしれない。いわゆる、解説書ではなく、直接、原典を読むのがやはり重要であろう。

I.カトリック(キリスト教 )はユダヤ教から「発生」していない。

この誤解は恐らく19世から一番深く広まった誤謬であるので、要注意である。19世紀以前では全く論外のあり得ない立場ではあったのだが、近代主義による攻撃の一つは諸宗教を相対化して、また、ユダヤ教とキリスト教とをあたかも仲間であるかのように、少なくとも親子、あるいは兄弟の関係にあるかのように紹介するのである。

ところが、これは完全に間違った見解である。本論では深く入らないが、ちょうどこれについてLivernette氏によって細かく分析され、歴史的な変遷を紹介されている講演が和訳されたので、ぜひともその原稿を参照するようにお勧めする(「カトリック教会とシナゴーグ、2000年の対立の歴史」ユーチューブチャンネルで4月上旬公開。原稿を添付する)。

要約すると、「ユダヤ教」とはイエズス・キリストの復活後からできた宗教であり、イエズス・キリストを否定したユダヤ人を集めて、キリスト教の宿敵となっただけではなく、旧約聖書とすべてのヘブライの伝統を歪曲した宗教であるということである。言いかえると、イエズス・キリストという神人の到来を準備するために天主によって用意されたヘブライの民とその歴史はイエズス・キリストの到来によっていよいよ成就された結果、善意のすべてのヘブライ人はカトリックとなった。だから、ヘブライの民の伝統が果たされたのはイエズス・キリストであり、そのあとのユダヤ教は単に、その到来とその意味を否定した人々とその子孫にあたるに過ぎないということである。

ちなみに、Livernette氏が示すように「ユダヤ」という呼び名ですら、イエズス・キリストの復活後に定着して、イエズス・キリストを否定しつづけるヘブライ人を指す とされる。

したがって、キリスト教はユダヤ教から「独立」した、あるいは分派した宗派であるかのように「相違」が生じたとかではない。単に、イエズス・キリストは旧約聖書を成就しただけである。ただし、当時のファリサイ人たちを中心に、期待された現世的な救済主像とかなり違ったイエズス・キリストだったので、ユダヤ人たちはキリストを受難に送らせた。しかしながら、旧約聖書を見れば、現世的な救世主などは預言されていないことがわかっている。

自分たちに都合の良い解釈にしたかったファリサイ派は神人イエズス・キリストという現実にぶつかったわけであり、旧約聖書の多くの預言、奇跡と前兆の正当な意味がイエズス・キリストの言動によって明らかに想起されたものの、当時の大司祭の多くは高慢に溺れて、イエズス・キリストという存在を否定しようとして、現在まで続いている。本流はカトリックであり、ユダヤ教はその意味で最初の異端であるといっても過言ではない(ただ、厳密に言うと異端ではない。というのもそもそも洗礼を受けようともしなかったからである。異端者は洗礼者に限って言われている)。

II.宗教は感情でもないし、感情から生じない

この点もよく誤解されているとともに、非常に重要である。19世紀の宗教学の創立は多くの意味で宗教を相対化するために、また小ばかにするために、「宗教的な感情」から宗教という「現象」は生じるという仮説を前提にしている。要するに、天主たる存在はないかのようであり、さらに人間中心主義的な立ち位置を徹底させて、人間の宗教的な欲望を満たすためにだけに宗教は作り上げられたといった論調が普及してきて、現代に至っている。

ところが、こういった立場は本末転倒である。食欲があるからといって、食べ物が存在するのではなく、食べなければ死ぬので、食べる必要があるのであり、食べることを「忘れないように」、食欲という能力は付与されたのである。

同じように、宗教的な感情があることから、宗教が生じるのではなくて、天主は実存しているので、それを忘れないように宗教的な感情が付与されたのである。いうなれば宗教とは道具に過ぎない。

問題は天主とは具体的にどういう存在であるのかということだ。この問題に回答を与えるのが宗教学であるのだ。これが一番の関心ごとであるのに。これは、理性だけの力では把握しれないので、宗教学のように、「天主」が存在しないことを前提にして、感情と慣習と儀礼を並べた方が、つまり「現象」としてしか扱わない方が気持ちいいだろうが、それはただ難問を回避しているにすぎないのではないのか?

要するに、「天主」という存在が実存するので、我々は宗教的な感情を必ず持っているということである。そして、人間中心主義を捨てるべきであろう。つまり、我々の都合の良い天主ではなく、実際に天主とはどういう存在なのか?そしてそういった現実に従うという態度は現実主義が要求することであろう。ちなみにアリストテレスをはじめ古代ギリシャの哲学者はこのように哲学をやっていたからこそ、現代まで彼らの事績は残ったのである。

その中で、イエズス・キリストという真の人、真の天主は天主のことを細かく我々に知らせ給い、本来ならば人間の力では到底理解し尽くせない多くの真理を説き給うたのである。天主のさまは、単なる知識だけではなく、実践においても、秘蹟においても、具体的な人生や、目に見える托身と受難を通じて示されたのである。

カトリック信徒なら、宗教は感情ではないことを知っている。イエズス・キリストという肉体のある人に倣い、信頼して、従っていくだけなのである。そうするために、理性と意志を活かして、積極的にイエズス・キリストを愛するように、キリストに倣うように。だから、朝、起床して何も感じなくても、カトリック信徒が「信仰」があるといえるのである。

カトリック信徒はこの意味で真理を「探究」するのではない。イエズス・キリスト、聖伝と聖書において天啓された真理を受け入れて、従うだけなのである。また、神学などによって、これらの真理を黙想して、その理解を深めることができるかもしれないが、そもそも、本当の意味での新しい発見もないし、絶対的な意味での進歩もないのである。また学問とか神学とかは目的ではない。多くの平凡に生きた聖人たちはそれを証明する。イエズス・キリストもダヴィド王家の末裔でありながらも、レヴィ部族の司祭家の末裔でありながらも、30年間、単なる大工であったこともそれを証明する。

III.ローマ帝国は「キリスト教を快く採用された」わけではない

ローマ帝国は冷静に、慎重に分析した結果、キリスト教を認めたわけではない。選んだわけでもない。むしろ、キリスト教(つまりカトリック)を絶滅しようとしたのであった。数世紀の間、非常に残酷かつ厳しい迫害、時には絶滅政策を展開していった。対象はカトリックだったので、多くの場合はローマ人同士の迫害であった。この結果、殉教者は多かった。この意味で江戸初期からのキリシタンに対する迫害はそれと酷似している。その迫害の残酷さにおいても、日本人が日本人を絶滅させるという意味においても酷似している。

そして、このような数世紀が続いた結果、ローマ皇帝コンスタンティンがカトリックを肯定して、晩年に洗礼を受けた。これは多くの意味で奇跡的に起こった出来事だといえる。なんの必然性もなかったし、そして何の強要も策略もなく、自発的にカトリックへ回心していったのである。

キリスト教はローマ帝国の要求に応えることがなかったどころか、棄教者ユリアヌスのように、その前、ネロのように、カトリックを厳しく迫害を加えた。というのも、カトリックは単にイエズス・キリストに倣い、従おうとしているので、また天啓された真理は自分のものではなく、天主のものであるので、そういったことに関して妥協することはない姿勢をしめしている。例えば、皇帝を礼拝せよといわれたら、「礼拝は天主に対してのみであるので礼拝しない。ところが、(戦場でも)皇帝のために命を捧げてもいいし、皇帝に相応しい崇拝を示してもよい」という多くの忠誠なるカトリックローマ人たちが、それだけで皆殺しされたりしたのである。

いつでもどこでもそれは起こるし、起こるのも当然である。真理を受け入れるのが難しいからであり、都合のよくない真理から目を逸らす傾向もやはり人間の心に潜んでいるからである。また、イエズス・キリストは受難を受けて十字架にかけられただけの、真理の価値がある。だから、いつでもどこでもカトリックが広まると、必ず迫害を受けるのである。愛徳、慈善事業、よい臣下と顧問になっているのにもかかわらず。

IV.イエズス・キリストは何も覚(さと)ったことはない

内面的な覚(さと)りなどは、イエズス・キリストに関してはまったく意味のないことで、存在しない。

ご降誕のときから、イエズス・キリストは御父の使者であり、最初から完全に真の天主、真の人であった。福音書を読めば何度も何度も確認できる事柄であり、自明のことがらである。生まれる前から御告げによりイエズス・キリストの天主性とその使命はガブリエルの天使と聖母マリアの慎み深い謙遜と従順によってしめされていた。

またいわゆるイエズス・キリストの私生活(30歳まで。30歳から33歳からは公生活といって、福音書は主にこの三年の言動を記録している)については、福音書においてもほとんど何も知られていない。福音書において、ご降誕以外の一つだけの場面が記されている。それはイエズス・キリストが12歳ごろ、神殿への参拝があったが、帰り道に、童貞マリアと聖ヨゼフは幼いイエズスがいないことに気づいて、非常に心配となって、三日間エルサレムを歩いて迷子イエズスを求めている。

そして、「三日目に、神殿で学者の中に座り、聞いたり尋ねたりしておられるイエズスを見つけた。聞いている人々は、その子の知恵と答えを不思議がっていた。両親はこれを見て驚き、『私の子よ、なぜこんなことをしたのですか。ごらん、お父さんと私とは心配して捜していたのですよ』と母がいうと、イエズスは、『なぜわたしを捜したのですか。私は私の父の家にいるはずだと知らなかったのですか」と答えられた。彼らはイエズスの言われたことがわからなかった」(ルカ、2、46-50)

要するに、この場面において、11、12歳のイエズス・キリストが一番偉い学者、司祭に教えているのである。またそれだけではなく、明らかに「天主の子だ」と断言している。ところがそれを聞いても誰もわからない。というのも、信じられないからである。復活まで、何度となくご自分が天主であることを断言し続けたが、だれもわかってくれなかったし、信じてくれなかったのである。以上のような場面は数えきれないほど多い。

たとえば本日の福音(四旬節第三週の金曜日)において、イエズス・キリストは改めて自分がメシアであることを断言する。ヘブライ人にとって忌まわしいサマリア人、さらに汚らわしい女性に出会うイエズス・キリストが彼女と普通にしゃべって話している時である。使徒たちはこれを見て驚いた。本物の神殿はどこにあるのかと女がイエズスに聞いた質問に対する答えの時だった。

「女は、『私は、メシア(すなわち、キリスト)が来ることを知っています。彼が来る時、私共に、すべてを告げるでありましょう」といった。イエズスは、『あなたに話す私がそれである」と言い給うた」。(ヨハネ、4、5-42)ここでも、イエズスははっきりと自分がメシアであると言う。メシアは御父に送られた人であるということなので、「さとる」ことでもない。以上のような場面は最初から最後まで数え切れないほど多くある。

また、「さとり」に似たような場面は一つもない。イエズス・キリストはあえて「さとる」ことはなかった。真の人、真の天主であることを教え続けて、また奇跡と行為で示されて、死と復活で示された。信じられないことであるが、問題は現実にイエズス・キリストは実在して、こういった言動をして、奇跡も施し、完璧な教えを説いて、受難を受けて、復活したといった事実があるのみである。

その事実に対して、人々は決める。イエズス・キリストを信用するのか、しないのか。しないのなら、しなくとも事実はそれでも変わらない。例えば、目の前にある壁が「存在しない」という人が出たら、「さて、壁は存在しないというのなら、前へ進めてみたら、ぶつかるよ」と答えるしかない。それでも相手は壁へぶつかろうとしたら、仕方がない。できることは、壁は壁であることを言つづけることだけなのだ。

確かに、キリストの齎(もたら)した教えは旧約聖書を完成化させて、内面的な信仰、霊的な生活をその上に齎(もたら)したことは確かである。外面的な儀礼、生贄、祈祷、秩序、位階制をそのままに保つとともに、「天主を愛する」ということのさらなる重要性が説かれた。

近代性とはチェスタートンがいうとおりである。「近代とはおかしくなったキリスト教の原理原則である」といっている。彼以外にも少なからぬ学者はそれを指摘している。つまり、イエズス・キリストによって教えられた真理の一部のみをとって、他の真理を捨てて、また天主を否定した結果、大変な誤謬である平等主義、自由主義、民主主義、グロバーリズムをはじめとする、多くのイデオロギーが発生した。イエズス・キリストが真理であるだけに、真理を正面から否定した近代の誤謬はより深くなっていく。

結びに代えて

カトリックにおいて、現世建築、世界建築へ貢献することは二次的なことである。目的ではない。というのも、隣人愛とは天主を愛すればこそであるとイエズス・キリストが教えるように、すべては天主の御栄光のためにのみ存在する。その結果、二次的に現世への貢献はあろうが、それは目的でもないし、積極的に実現しなくてもよいものである。隣人愛と天主への愛を実践すれば、そういった貢献も生じるだろうが、本来の目的ではない。

だからといって、マルクス主義の変なリベラルカトリックが言うのと違って、イエズス・キリストには革命的な要素はまったくない。社会秩序、権威、権力、位階制、従順、慎みなどはひきつづき重要視された。イエズス・キリストは単に、「天主のみ旨に」従って、十字架へかけられた。現世のために尽くそうと思われたら、そうせずに、期待されていた現世的な解放者になったらよかったのであるがそうはならなかった。というのも、イエズス・キリストは悲しんだが、彼の預言通りに、ユダヤ人の天主に対する不正の結果、神殿が破壊されて、国が解体されて、世界中にさまよわざるをえなくなったからである。

かなり前から、ハリウッド流のヒーローをはじめとして、世界の救済主といったフリーメイソン的な発想はカトリックの信仰を正面から背くこととなる。英雄、絶対平和、本物の幸せ、繁栄はこの世にはないとイエズス・キリストが教え続けた。カトリック教会も単にイエズス・キリストの教えを提唱し続けた。一般信徒としても、それに従って言い続ける。それだけのことである。救済主はすでに到来したのである。イエズス・キリストである。真理を探究することが大事であるが、すでにもたらされたのである。イエズス・キリストである。過去の賢者と聖人の多くは道が示されたが、イエズス・キリストこそ道そのものであるので、イエズス・キリストに倣うのがよいのである。地味ではあるが、人間の力だけではすごいことは何もできず、イエズス・キリストの助けを得て、はじめて、本格的に生きていけるのである。それはイエズス・キリストは命そのものであるからである。というのが、キリスト教の特徴であろう。

それはともかく、一瞬だけでも考えていただきたい点がある。もしも、一瞬だけでも、イエズス・キリストは本当に真の天主、真の人であると想定していただいたら、少しでもカトリックへの理解は深まるのではないかと信じるものである。