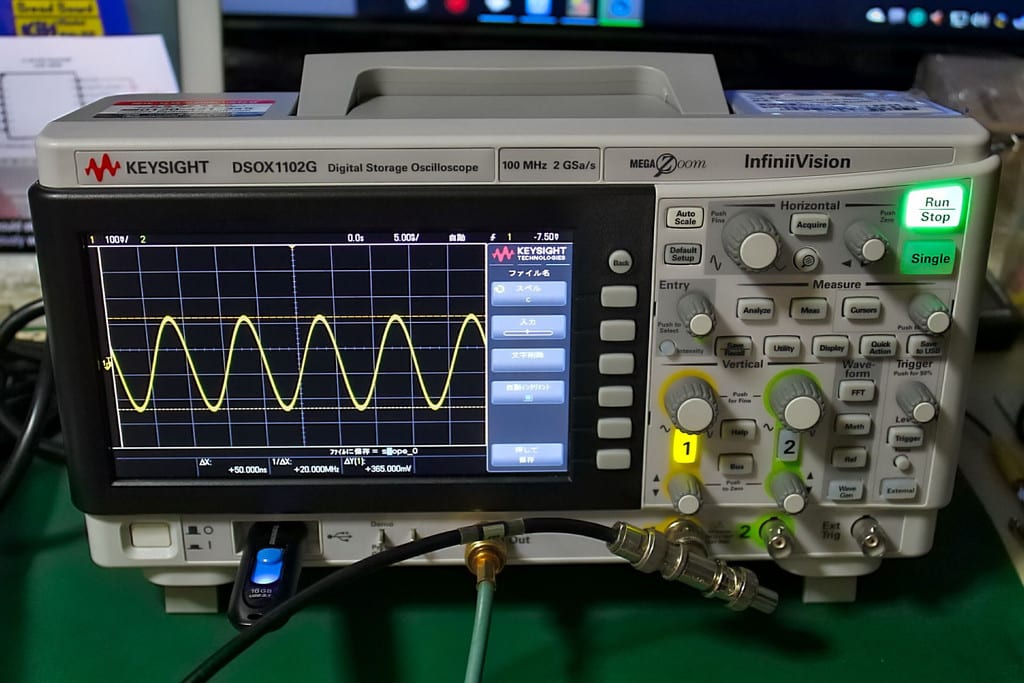

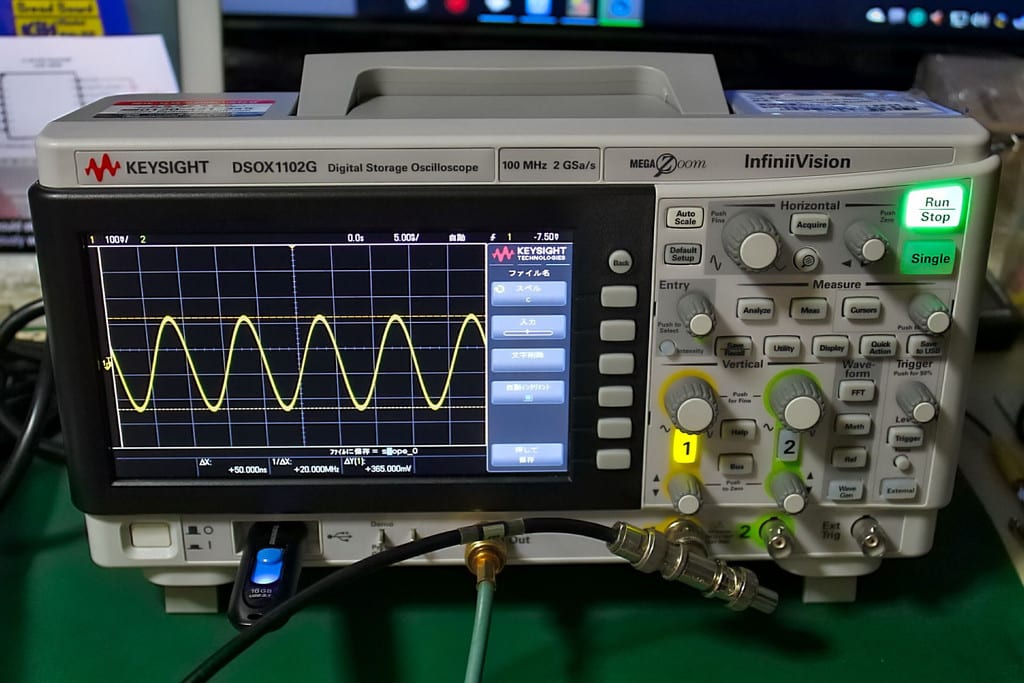

Keysight DSOX1102G レビュー

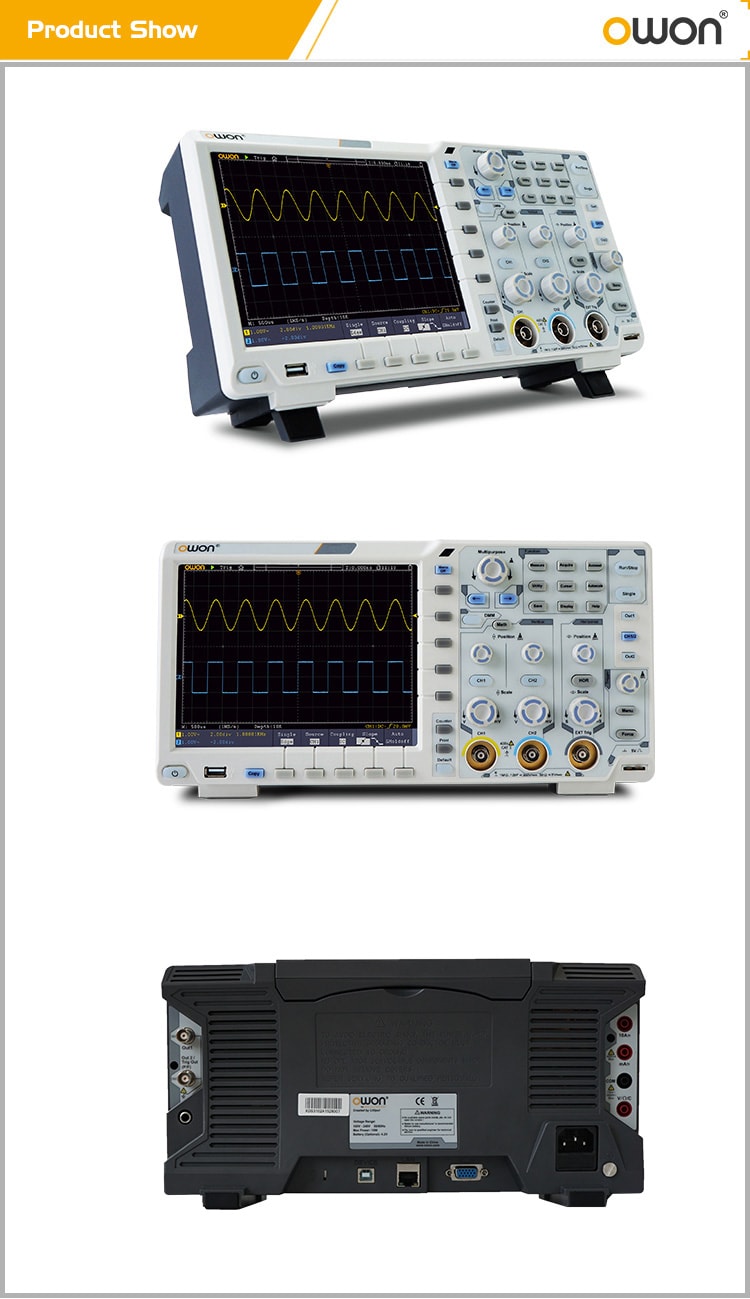

実機で気が付いた点をレビューしていきます。デジタルオシロは、今では、中国製のデジタルオシロも一定のレベルと価格が安いために目的によっては、より安い価格で十分な機能を有していますが、Keysightから、1000X seriesがでたので、OWON XDS3000-Eのweblogで少し、信号発生器の違いなどをアップしていましたが、こちらに新たにDSOX1102Gについて、アップします。

しばらくは、ランダムな記述になり、まとまっていませんので、お許し下さい。実機を触りだして、さらに新たに気が付いた点をランダムにアップします。

*********************************************************

まず、実機を触りだす前の情報

(参考情報 Keysight 1000X seriesとのFunction generatorなどの比較)

XDS3104Eより、Keysight 1000X seriesのほうがいいと考える人もいるかと思いますが、事はそう単純ではありません。どの機能が優先するかで事情は変わってくるかと思います。

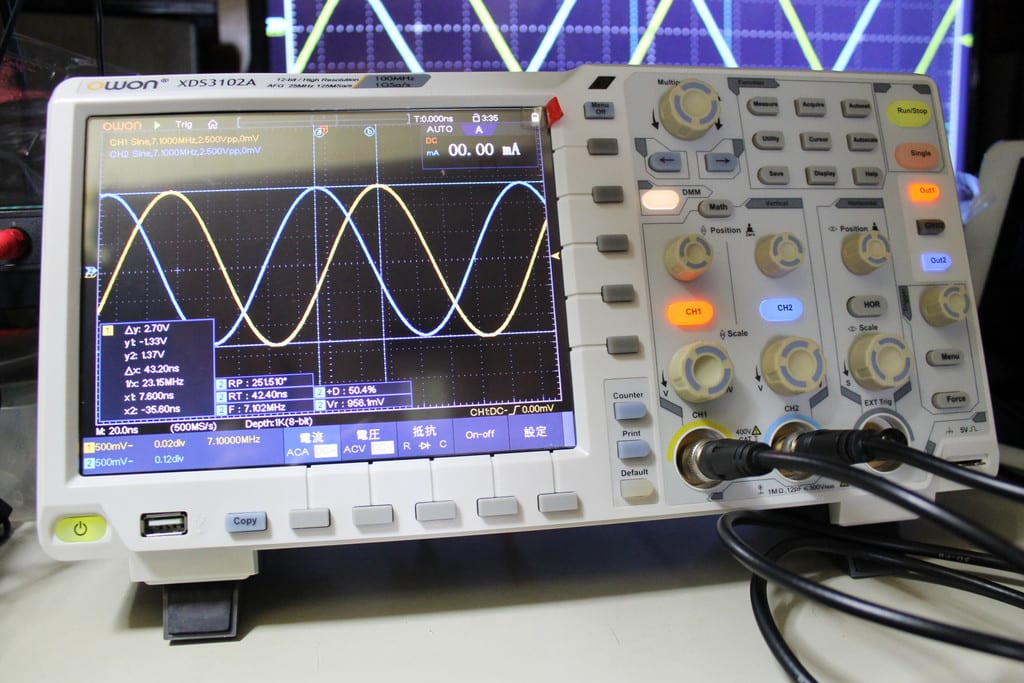

Keysight 1000X seriesのように信号発生器の周波数変更が10.001MHzまでしか変更できないのものは、無線関係では正直、使い物になりません。少なくとも、1000Xの信号発生器付加モデルをアマチュア無線技士などの方は少なくとも買うのを躊躇するかと思います。Rapsberry PiやArduinoの電子工作では問題ないでしょうが、受信機、無線機などの修理などで使用する場合は問題です。7.100000MHzなどにセットできないのです。

Keysight 1000X seriesは、Keysightのオシロとしては一番安いのですが、無線関係の方が買うにはいくつか、迷う要素があります。最新の情報で、信号発生器は20MHz、1チャンネルで、現在は、10.001MHzの桁(1kHz台)まで変更できるようになってはいますが、1kHz以下はXDS3104Eのように、細かい周波数調整ができません。Infinivision 3000T X seriesでは、virtual keypad採用しているので、技術的に不可能でなく、entry modelだから採用していないようです。1kHz以下の周波数偏移が信号発生器にあるという事で、10.000000MHzを発生させたり周波数の細かいセットができない仕様です。clock oscillatorは、10kHz以上で50ppmのもので、どうもfirmwareでは、10MHzでoffsetをまったく、取っていないようで±500Hzまでのdeviationは許容しないといけない仕様のようです。現在では、OWON XDS3104EやXDS3102AVなどは、firmware上でoffsetを取って、そのままでも、10MHzは、9.999998Hz(XDS3102AV),9.999980MHz(XDS3104E)程度までは、合わせてきています。(1000Xの場合は、10MHzsetでどれだけdeviationがあるか実測しないといけませんが、50ppmのosc clocckで500Hz以上ずれているようです)また、1000X seriesのほうは、オシロとしては新しい試みの機能のFRA(Frequency Response Analysis)機能が信号発生器付きモデルのみ使える仕様ですが、そのresolutionの問題とプロットの正確性は、1kHz程度の誤差は発生する仕様なのは留意すべきです。周波数平行移動させるようなoffsetや10MHzでcalibrationを取るような事はできないので、2.4kHz.-6dB クリスタルフィルターの帯域特性はかなり、center frequency表示がずれるのと、horizontal表示resolutionはlog表示のみで、linear表示できず限定的です。LPFのだいたいの傾向を見るにはいいとは思います。SDR用の100kHz BPFとか、無線機の3kHz crystal filterの-6dB帯域とかの測定が正確に行えるかは検証が必要です。外から、sweepをかけて、FRA機能が使えない仕様なので信号発生器付きモデルを買わないとFRAは使用できません。それと、1000X の50MHzモデルは、memory depthが、100kpointsなので、time base 200us/divでのsampling rateが、25MSa/sまで落ちます。これは、sampling定理を満たす、12.5MHzまでしか、1kHzで変調をかけて、その変調波形描出と変調度測定ができないと言うことで、被変調波 1kHzでのtime base setで、50MHzのAM modulationなどがaliasingで測定できません。12.5MHz以上のキャリアの変調度測定には、70/100MHzモデルを買う必要が無線関係ではおのずと出てきます。

そうすると、I2C/SPI/UARTのデコード オプション追加で、100MHzモデルを買うと、17万円近くになります。ただ、優れた点は、hardware based のlogic analysis機能です。処理は早いですが、電子工作でreal time動作が必要かは人それぞれかと思います。Micsig TO1104はほぼ1000Xと同様の処理を行い、大変早いですので、I2C decodingが主ならば、TO1104を購入して、外部基準の信号発生器を買うのもありです。FRAについては、もう、アマチュア無線関係では、有名な、FRMSがあり、相当優秀ですので、もう自分で製作した方も多いかと思います。FRMSがあれば、信号発生器モデルは、選ばない選択もあり得るでしょう。FRAでもうひとつ、問題なのは、horizontalは、log表示だけで、linear表示に変更できないことです。この方法では、FRMSや、spectrum analyzer/tracking generatorで、horizontal linear表示で見ますので、その比較評価は実際に実機で確認しないといけないでしょう。カーソルがonできるので、それで帯域測定まで正確にできるのかが争点になってくるかと思います。log表示ゆえに、狭い帯域、500Hzなどのcrystal filterの正確な-3dB帯域測定ができるかが問題になってくるでしょう。1000Xで一番ネックなのは、virtual keypadがなく、周波数変更が、1kHz台以上しかできないことです。I2C decodeが主ならば、50MHzで信号発生器付きで、FRAが、1kHzぐらい誤差がokで、そのresolutionに満足できる、信号発生器は1kHz台までの周波数調整でokという場合は、それも場合によりありですが、AM modulationは、200us/divで変調度測定描出ができない事とSPI decodeは機能からはずされてできないので、あきらめる事になります。I2Cのdecodeは、1 lineだけですが、SPIは、第3のチャンネルと言われている、external triggerを1000Xでは、SPIでは利用し、2 lineで、MISO/MOSI同時にdecodeできると言われています。これも実機で確認しないとMSB/LSB firstどちらもokかなど、できれば実機確認する必要はあるでしょう。5年保証なんですが、故障の場合は修理でなく、交換してくれるのはいいですが、5年内の校正はKeysightでは不可で、他で自分でどこか探して、校正を依頼することになるようです。また、これがちょっと問題ですが、5年以降はKeysightでは修理はしないという事で故障すれば、実質、故障のまま、どうしようもない面があります。通常は、10年間はフォローするのが通例なので、安いモデル故、5年までのしばりを設けているのでしょう。まあ、長くてもKeysightのフォローは10年で、たとえば、U1253Aデジタルマルチメーターのある交換部品がもうなく、有償修理もできなくなっています。測定器はそういもので、仮に有償修理ができても、Keysightでは修理代が高いので、修理をやっている会社に依頼するほうがまだ、現実的な修理代で治せる場合があります。50MHzモデルは、I2C/RS232 デコードオプションのみで、SPIが70/100MHzのようにオプションに含まれません。serial bus analysis専用でと、50MHz model,I2Cデコードオプション群を選んだ場合、SPIが含まれないのは残念かなと思います。1000X seriesはこういう注意点がありますので、購入選択する場合はよく検討したほうがいいかと思います。17万だすなら、Siglent SDS1202X+とかも購入できます。ただ、logic analysisのdecode処理だけは、1000X seriesのほうが上です。ですが50MHzモデルにSPIのdecode機能がオプション付加できないことがよくないと思います。このため、50MHzモデルとI2C,RS232だけと言う選択がまたまた躊躇する理由になり得ます。そこで、SPIもdecodeするために、70MHzモデルを選択し、信号発生器はオプション選択しないあたりでいいかとするのもひとつの選択です。 (Keysight 1000X 70/100MHz modelは、max memory depth 1Mpoinsで、200us/divのsampling rateは、250MSa/sあるので、AM modulation波形描出も問題ないです)以上、指摘したところがすべて、見直されるといいと言うか、Keysightが技術的にできない事はないと思いますので、すこし、全体的に残念な面はあります。外国人のyouttubeのレビューはある点は参考にはなりますが、かなり大事な点をいつもと同じでpoint outしていないので、自分でデモ機で確認したほうがいいですが、見方によっては、価格面と搭載機能の能力面でXDS3104Eを買ったほうがいい場合があるのではと当方は思います。XDS3104Eの200us/divでのsampling rateは、100MSa/sですので、この点、AM modulationをHF帯すべて検討するとXDS3104Eのほうを選んだほうがいいとは思います。(Micsig TO1104は、200us/divでsampling rate 250MSa/sあるので、100MHzまで、AM modulation波形描出が可能です) XDS3104Eは、信号発生器は、2CHの上、10.000000MHzまで微調整できますので、attenuatorと組み合わせ、7.100000MHzのsine waveを無線機のアンテナ入力することが可能です。また、位相設定ができ、2CHで直交信号出力できるのも、XDS3104Eのほうのみです。1000Xは、arbitrary waveform generatorでないので、XDS3104Eのような、built-in arbitrary waveformsもありません。

************************************************************

実機を触りだして、気が付いた点をランダムにアップします。

DSOX1102G memo

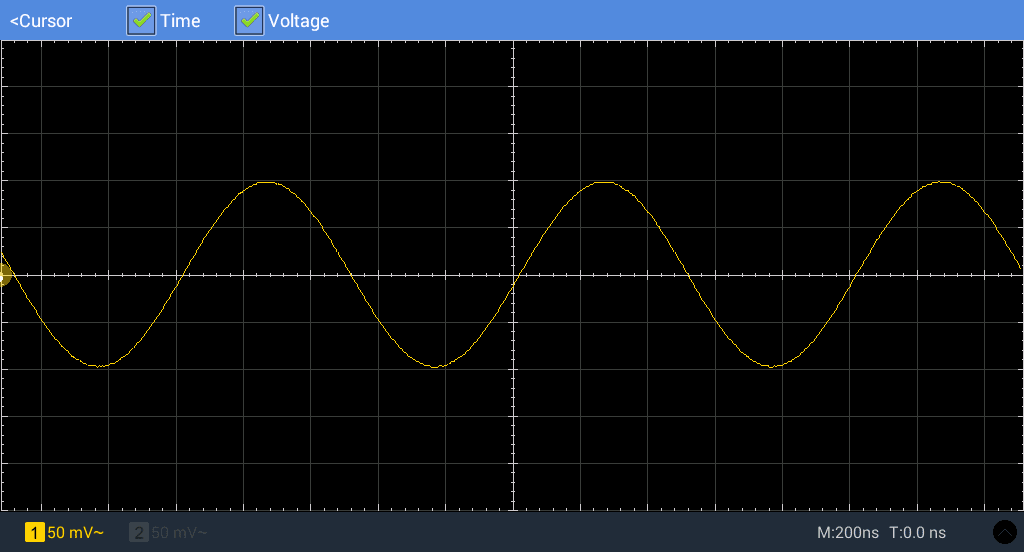

1.acquire(収集) normalは、draw type dotsのみで、vector表示はできません。これはyoutubeとかでも言ってなかったと思うので、かなり意外でした。Vector表示がないのはこのモデルしか、当方も知りません。どうして、vector表示のほうも採用しなかったかは、コスト面のためかと思いますが残念だと当方は思います。

(0-100MHz sine wave -10dBm/50ohm external loadで、sweep time 1 secondで確認) sweep 信号を描出させる場合、vector表示で、persistを使いながら、見ることができないのは、ちょっと不利で、これは、選択ポイントで記憶に留めておいたほうがいいかと思います。

2.time baseは、5ns/divまで(2ns/divはないです)

3.残光表示(いわゆるpersist)は、100msまで可変可能。ただし、acquire normalが、draw type dotsだけなので、vector/sinx補正のように、波形表示のintensity gradingによる描出には不利ま面があります。

4.100MHz sine wave -10dBm (200mVp-p/50ohm load)

external 50ohm loadでの、level 177.5mVp-p

141mVp-p/50ohm load以上を満たして、3dB帯域は、100MHz以上あります。これは問題ないです。

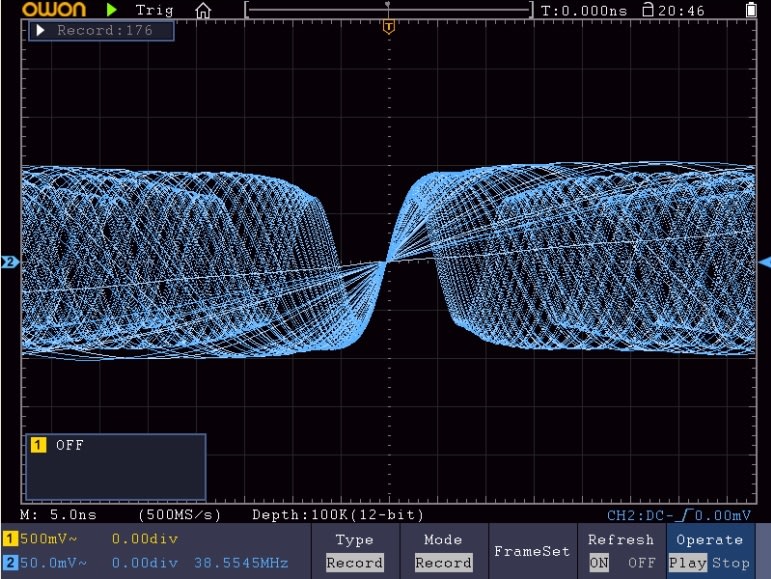

5.segmented memoryは、on/off可能で、たとえば、100MHz sine wave -10dBmのsegment設定数は、max 50で、約18usごとに50 segmentに記録し、Stopするような仕様です。一種のrecord機能ですが、かなり短い時間のrecordです。RIGOL 1000Z seriesのrecord option搭載時に可能なrecord機能と同じですが、1000Z seriesがオプションでrecord機能を200USDあたりで購入しないといけない違いがありますが、max 80000frame recordできるのに比較して、かなり、少ないです。ただ、18usごとにrecordしていくのは、display refresh rate的には、58000wfm/sごとの更新で、時間は短いですがが、異常信号の描出に寄与する場合があると考えられます。ただ、50segement maxは実際に役に立つかはちょっと、わかりません。

RIGOL 1000Z seriesは、オプションで、segmented memoryによるrecordがあり、Siglent SDS1202X-Eでは、標準装備で、segmented memory recordができますが、いずれも、max 80000framesでかなり、有用な機能ですが、これも時間的には限定的なので、data loggerになるわけでないですが、max 80000 frame程度、recordできるのは、特に、SDS1202X-Eがsequence modeを搭載しているので、中国製デジタルオシロのほうが機能的には上回っていると言えます。

data loggerになる機能ではないのは、RIGOL 1000Z seriesと同じで、data logger機能がほしい場合は、OWON XDS3000/XDS3000-Eがdata logger機能をrecordが長時間できるので持ってはいますが、その更新レートは1msなどになり、18usよりは遅くはなりますが、場合により、かなり有用です。オシロ選択のひとつの分かれ目です。

6.acquire normalで、残光表示機能が使えます。infiniteのpersist(残光表示)がかけることができる以外に、残光表示を可変でき、その時間を1 secondよりも、小さく、100msまで設定できます.中国デジタルオシロは、Micsig TO1104以外は、1secondが最小ですので、100msまで可変できるのはいいことです。

7.display refresh rateを計測するには、オプション>>補助>>発生出力を""トリガ""にすると、計測可能です。(ただし、draw type dotsでなので、速めに計測される)Gen outに接続して、一般にtrigger out connector接続で計測する display refresh rateをKeysight 1000X seriesでも計測できます。信号発生器を使う場合は、発生出力設定を切り替えます。排他的使用ですので、display refresh rate計測の場合は、別に信号発生器が必要です。

SSG sine wave 100.000000MHz -10dBm/time base 5ns/div時>>>54100wfm/s

SSG sine wave 1.000000MHz -10dBm/time base 200ns/div時>>>48200wfm/s

SSG sine wave 100kHz -10dBm/time base 2us/div時>>>23000wfm/s///sampling rate 2GSa/s維持

以下、FG使用

FG sine wave 10kHz -10dBm/time base 20us/div時>>>2900wfm/s//////sampling rate 2GSa/s維持

FG sine wave 5kHz -10dBm/time base 50us/div時>>>1667wfm/s///sampling rate 1GSa/sへ低下

FG sine wave 1kHz -10dBm/time base 200us/div時>>>334wfm/s/// sampling rate 250MSa/sへ低下

Keysight 1000X series 70/100MHzは、100MHz carrierを1kHz sine waveでaliasingをおこさずに変調波形を描出でき、変調度測定が可能

8.SSG 10.000000MHz sine wave -10dBm(DSOX1102G CH1入力 50ohm load)を外部基準動作の周波数カウンターで周波数測定>>>9.999872MHz

聞いていたよりは、deviationが少ない結果です。内部基準の信号発生器としては、そう悪い結果とは言えないですが、最小周波数可変が、0.01MHzなので、10.01に設定すると、10.009872MHzになります。これが、オプションの信号発生器の欠点です。10.000000MHzに微調整ができません。ただ、信号発生器がないと、FRAが使用できないので、これを我慢して、FRAを使用できるように信号発生器オプションを購入するかどうかです。信号発生周波数は、10MHzで、128Hz程度なら、まあ使えるとも言えますが、もうひとつ問題が、FRAのhorizontal表示unitが、log表示だけらしいことです。通常は、linear表示で、BPF 3kHz,-6dBは、spectrum analyzer/tracking generatorで測定しますので、3kHzは 無理にしても、SDR用100kHz BPFが実用的に測定できるかは、アマチュア無線では問題になってきます。

9.信号発生器 波形発生

sine wave 20MHzまで

square wave 10MHzまで

ramp wave 200kHzまで

pulse wave 10MHzまで

DC

ノイズ

変調は、AM,FM,FSKが可能/ 10MHz carrier 400mVp-p (Hi-Zと50ohm 選択可能) 変調度設定 50%など可変可能

Keysightの信号発生器も他のFGとかと同じで、出力は開放端です。別のオシロ 1Mohm入力で測定する場合、DSOX1102Gの出力負荷を高インピーダンスを選択、400mVp-p にセットすると、測定するオシロ側でも、約400mVp-pのレベルで測定されます。DSOX1102Gの出力負荷を変更しても、信号レベルは変わりません。出力負荷を、50Ωに変更すると、DSOX1102Gの振幅表示が自動で、200mVp-pに変更され、別のオシロ測定で、50ohm loadで測定する場合、200mVp-p,50ohmと測定される結果に一致するように変更されます。いずれにしても、Siglent SDG1025などの仕様とまったく同じ仕様です。

10.memory depthは、たとえば、1K/10K/10K/1Mなどと変更できません。time baseで自動変更されているか、1Mpoints固定かです。

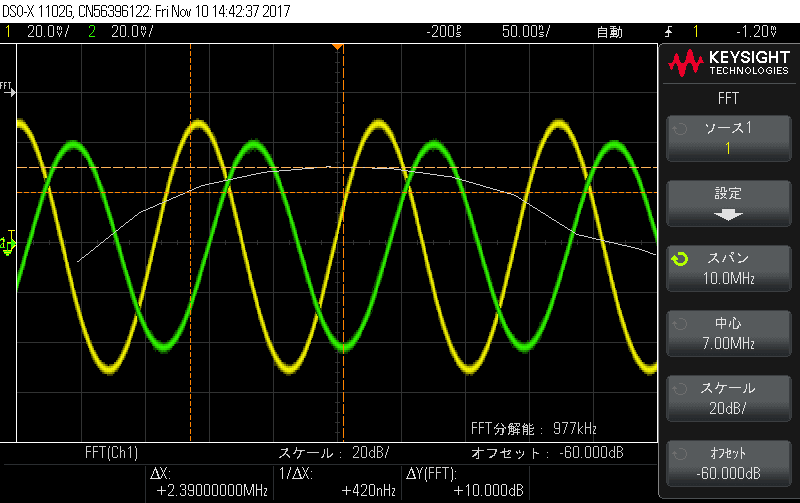

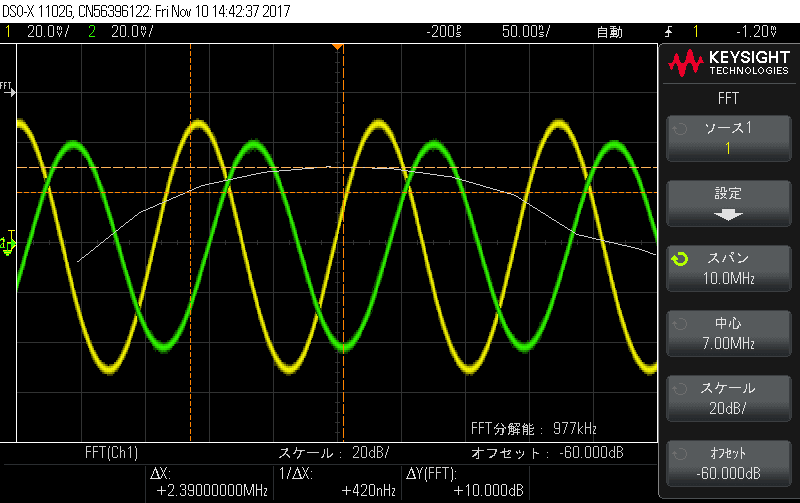

11.FFTは、他のオシロと仕様が違うので、感じた事を記載します。まず、FFTでも残光表示(persist)が使えます。FFTのmemory sizeがさだかでないですが。見かけ上、更新レートは以下のyoutubeのように早いのですが、他のオシロと比較し、かなり、BIN widthが広いと思います。繰り返し信号はcenterでその周波数で正確に測定でき、レベルもdBV/Vrmsで正確に計測できます。

ただ、BIN widthが広いため、persistと連動させて、BPFの帯域測定をする場合、3dB帯域が本来、110kHzであっても、4MHzぐらいとカーソル計測で結果表示してしまいます。Siglent SDS1202X-Eは、他のRIGOL DS1000Z seriesなどで、FFT viewの更新レートが遅く、persistがないことで、BPF帯域特性が計測できませんでしたが、SDS1202X-Eは、FFTのmemoryが1MBに増設されても、BIN widthは、かなり狭いままなので、波形更新自体は、遅いままで、2wfm/sのままですが、plot数が大幅に増えて、BW 100kHzの7MHz BPFがかなり正確に計測できる余地を残しています。Keysight DSOX1102Gでは、他のオシロと比較して、BIN widthが広いためにBPFの簡易計測が不正確過ぎて、この目的では使用できません。

また、draw typeがdotsであることも下記の動画でよくわかります。vector表示にはできません。

MSOX1102G FFT span 200MHzSweep 0 100MHz sweep time 0 5s

https://www.youtube.com/watch?v=pzcK7EouESo&feature=youtu.be

ただし、どのオシロでも、アナログ2CHで、7MHz BPFなどは、入出力 50ohmの微調整とcenter frequncy調整は可能です。接続方法は、FRAと同じで、Gen outから、7.1MHz 200mVp-p/50ohmを7MHz BPFに入れる場合、CH1の波形は、最小に7MHz 入力側variable capacitorを調整すると、ちょうど、100mVp-pにdivideされます。7MHz BPF出力側は、出力側variable capacitorをCH2波形が最大になるように調整すると、Gen out周波数(7.100MHzなど)で調整できます。

12.Trigger modeにalternate trigger modeがありません。display refresh rate 30000wfm/s以上のデジタルオシロでは、OWON XDS3102AVなど、XDS3000 seriesのみ、当方からの希望でalternate trigger modeを途中から搭載するようになっています。

13.100MHz modelは、AM modulationは、100MHz carrierまで問題ありません。

************************************************************

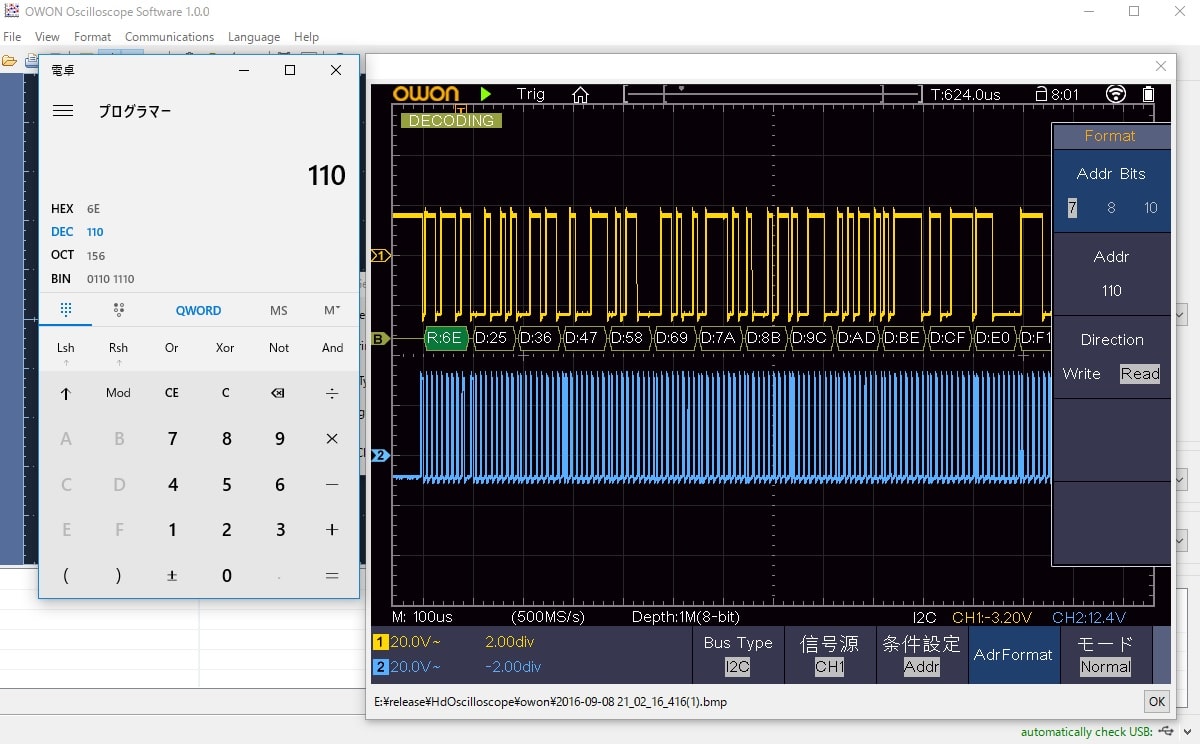

Serial Bus 解析は、オプションです。Busボタンを押して、"シリアル バス"を選択し、モード選択し、Triggerボタンで、特殊トリガー設定をします、操作はいたって、簡単です。

I2C decoding

Micsig TO1104同様 トリガ条件にフレームがあります。

このフレームは、RIGOL,OWON,Siglentのオシロになく、このKeysight 1000X seriesか、Micsig TO1104のみです。DSOX1102Gは、hardware based logic analyzerなので、高速処理を行います。serial bus analysisが主であれば、このDSOX1102Gは選択肢のひとつです。

トリガ条件設定は、フレームで、address read/data /dataで設定できるのは、Micsig TO1104と同様です。ただ、10bitは対応していません。それと、decode結果は、hex表示のみで、binary/ascii/decimalへの変換は自分で行う必要はあります。

70MHz modelで、I2C/SPI/UARTは、オプションです。ただ、I2Cは、NXP仕様のLSB Firstのみで、MSB first選択はありません。それと、50MHz modelは、SPI decodingができないので、I2C/SPI/UART(RS232)をすべて、行いたい場合は、上位モデルの70/100MHz modelを購入する必要があるのが、どれを買うのかを迷うと思います。70MHz model とI2C/SPI/UARTオプションで,11万程度になるので、Micsig 100MHz model TO1104が7万程度なので、I2Cは、TO1104も同等の高速処理をして、フレーム設定できるので、TO1104を選択する道もあります。battery内臓も重視するなら、TO1104です。11万という価格は、OWON XDS3104Eと競合してきます。信号発生器で、1Hzまで微調整するには、OWON XDS3104E/XDS3102AVや、Sigelnt SDS1102X+/SDS1202X+ですし、200MHz modelがほしい場合は、Sigelnt SDS1202X-Eが今はトレンドです。

UART(RS232) decoding

SPI decoding (50MHz modelでは、使用できません)

どうも、SPIは、まだ、バグがありそうです。CSをtime outに設定すると、上記のように、CH2/External Trig(actually it is so-called the general purpose digital input!!)がthird channelとして働き、MISO.MOSI 2lineでdecodingしますが、CSをCH2に設定すると正常にdecodeできないみたいです。また、情報があれば、更新します。External Trigは、offでも、decode自体には、影響しません。表示情報もおかしい気がします。

MOSI,MISOとも2,もしくは、両方"外部"に設定するしかないです。

今のところ、CH2にCS設定して、MOSIだけ、Ext Trigをdigital input chanell設定(外部)にして、1 line decodingすることはできないようです。また、情報があれば更新します。

(参考)

下記のように。-CSをCH2に設定するとdecodingは正常にしないようです。

Keysight DSOX1000 marketing FAIL and SPI decode issue

https://www.youtube.com/watch?v=dm9sGL9Rmv4&t=197s

************************************************************

DSOX1102G 100MHz

FG Siglent SDG1025 1kHz sine wave -10dBmを測定

display refresh rate 334wfm/s(time base 200us/divで、sampling rate 250MSa/sまで落ちますが、sampling定理を満たす、125MHz以下のcarrierの1kHz 変調波を正常描出し、変調度測定がDSOX1102Gでは、可能です。

*************************************************

FRAのtestの前に

入出力 50ohm設計の7MHz BPFは、Gen Outが開放端なので、そのまま接続、DSOX1102Gとは、50ohm loadして、接続すれば、impedance matchingが取れていると考えられます。また、結果をアップします。log表示だけというのがどういう結果になるかです。

最小周波数は、20Hz/100Hz/1.0kHz/10kHz/100kHz/1.0MHz/10MHz/20MHzにしか、セットできません。

最大周波数は、100Hz/1.0kHz/10kHz/100kHz/1.0MHz/10MHz/20MHzにしか、セットできません。

出力負荷は、50Ω/高インピーダンスに設定できますが、たぶん、50Ω設定するのが無難だと思います。

予想外に測定結果はよくないです。セットアップは、7MHz BPFを測定する場合は、最小周波数 1MHz/最大周波数 10MHz以外にセットアップできません。実行後には、カーソルは、1MHz/1.25MHz/1.585MHz/1.995MHz/2.512MHz/3.162MHz/3.981MHz/5.012MHz/6.310MHz/7.943MHz/10.00MHz/12.59MHz/15.85MHz/19.95MHz/20.00MHzのみしか、移動できません。

7MHz BPF center frequency 7.1MHz,insertion loss -5.5dB,3dB帯域110kHz

7MHz BPF 100kHzを正確には測定できませんでした。

再テスト(最小周波数 1MHz/最大周波数 10MHzセットでは、10 plotsだけなので、どうしようもないです。LOL)youtubeで、70plotting程度の動作を見ていて、もっと、多くのplotsができるようになっているかと思いましたが、逆に古いfirmwareのようでした。ですが、仮に100plotsとかでも少なすぎなので、FRA(BODE Plots)は、7MHzなど高めの周波数では実用的にはDSA815-TG/VNWA3.0/FRMSなどのsubstituteにはならないようです。Mathworksでボーデ線図などを勉強している学生さんとかならいいのかもしれません。あと、DVMがimplementされていないDSOX1102Gもあるようで、購入するならば、最新のfirmwareを要求しないと、dvm搭載で、一番最新のFRA programで使えないと思います。自分であとで、firmware updateができるsystemでないので、万一、FRA動作がplotting数が少ない場合は、古いprogramなので、送って、firmware updateを受けないといけないように思います。

やはり、BIN widthが広いので、最後は、内臓信号発生器を7.0MHzから、7.2MHまでmanualで発振周波数を変化させ、残光表示(persist)infiniteにして、bandwidthを測定してみましたが、まったく、正確に測定できません。実際は、5dB落ちでは、帯域幅160kHz程度ですが、4MHz程度と計測してしまいます。draw type dotsのみなので、FFTのBIN widthがこういう感じだとかなり検証していて、どうかなと思います。SPIもCS設定が現時点できないので、50MHz modelで、I2C/UART(RS232)optionを購入するという選択で、hardware based decoding用に購入するとかならいいかとは思います。

以下の様に、1kHz BPFのような低い周波数では有効なようです。前述してあるように、信号発生器自体、1kHz以下が微調整できないことと、7MHz BPFなどのFRA結果がプロットが少なすぎて、7MHz BPFの3dB帯域がまったく、測定できないのはかなりよくないです。

Keysight 1000 X-Series Oscilloscope Bode Plots

https://www.youtube.com/watch?v=ahwZTZzYVzQ&t=240s