12月16日は

霧島ジオパーク推進連絡協議会による、第4回霧島ジオガイド養成講座(中級編)がおこなわれました。

講師は鹿児島大学理学部准教授の井村先生と霧島ジオガイド養成講座アドバイザーの奥村先生。

霧島エリアを学ぶことを通して、他の地域へ行っても地形を読み解くことができるようになりましょうとのテーマで、上野原縄文の森と桜島へ出かけました。

上野原縄文の森展示館にて。事業課長のUさんが解説してくださいました。

上野原遺跡は,9500年前の縄文時代から中世までの複合遺跡です。

特に,約9,500年前の2条の道跡とともに発見された52軒の竪穴住居跡群や

調理施設とされる集石遺構と連穴遺構などは,九州南部地域における定住化初期の様相を示す集落跡です。

さらに,約7,500年前の埋納された一対の壺型土器や土偶,耳飾り,異形石器などの

多彩な出土品は,縄文文化がいち早く花開いた九州南部の特色を示すものとして注目されています。

(

上野原縄文の森HPより引用させて頂きました。)

展示館のジオラマです。

9500年前には、まだ高千穂峰(約7000年前に噴火)も、桜島の南岳(約5000年前に噴火)もありませんでした。

背景の霧島連山の形が、ちゃんと現在とは違う形で描かれています。

上野原に住んでいた人々は大噴火が起きた時、どうしていたのでしょうか。

縄文時代へ思いを馳せました。

道の駅たるみずで昼食をとって、桜島へ。

有村展望台にて。桜島の南岳を正面に見る展望台です。

ちょうど昭和火口が噴煙を上げていました。

木々のない灰色の山肌の下には照葉樹が生えている部分がありますが、1779年の安永噴火の噴出物が数メートル堆積しているそうです。

その手前の岩がごつごつしているところが1946年の昭和溶岩。

さらに手前の展望台があるところは1914年の大正溶岩だそうです。

溶岩といってもブロック状の岩がごつごつ重なっています。これを塊状溶岩というそうです。

次に桜島ビジターセンターへ。

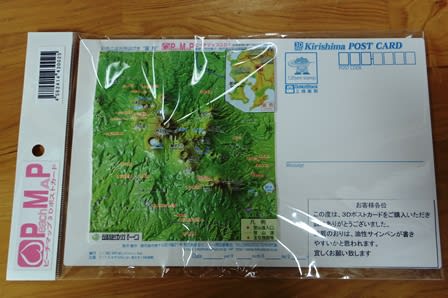

赤色立体地図を見て溶岩の地形を読み解くことができますか?と井村先生。

桜島ビジターセンターではスタッフのNさんが桜島のことをいろいろ教えてくださいました。

次に湯之平展望所へ。今度は桜島の北岳を正面に見上げます。

荒々しい浸食谷や大正噴火火口からのびる沢には砂防堰堤が何重にも築かれています。

最後に黒神埋没鳥居へ。腹五社神社の鳥居です。

1914年の大正噴火の際に、たった1日で噴石や灰に埋まってしまったそうです。

噴火のすさまじさを後世に伝えるため保存されています。

今回も盛りだくさんの内容でした。ありがとうございました。

今年度の中級編のガイド養成講座は今回でおわり。

1月にはいよいよ中級ガイド認定試験がおこなわれます

--------------------------------

霧島ジオパーク・霧島錦江湾国立公園

えびのエコミュージアムセンター

宮崎県えびの市えびの高原

TEL:0984-33-3002(Y)