牛乳、あわごはん、ソーキ汁、いんげんのおかか和え、納豆

おかかについて

おかかについて

おかかとはかつおぶしのことです。

かつおぶしは、江戸時代に広く使われるようになりましたが、高価なものだったそうです。

料理やで料理に使う分だけ削る時は、かつおぶしの端を引っかくしたそうです。

そのため「御掻き端」(おかきはし)と呼ぶようになり、それがつまって「おかか」になったそうです

もう一つの説は、昔天皇の住む宮中に仕える女の人(女官)を、女房といいました。この女房たちが、衣服や、食べ物ことを言うときに、自分たちだけにわかる、独特の言葉を使って言い表していました。たとえば、水を「おひや」、髪を「かもじ」などどといったのです。

かつおぶし、または、かつおぶしをけずったものは、「かか」といいました。「かか」に接頭語「お」をつけて「おかか」といったのです。

それが普通の人たちも使うようになったと言われています。

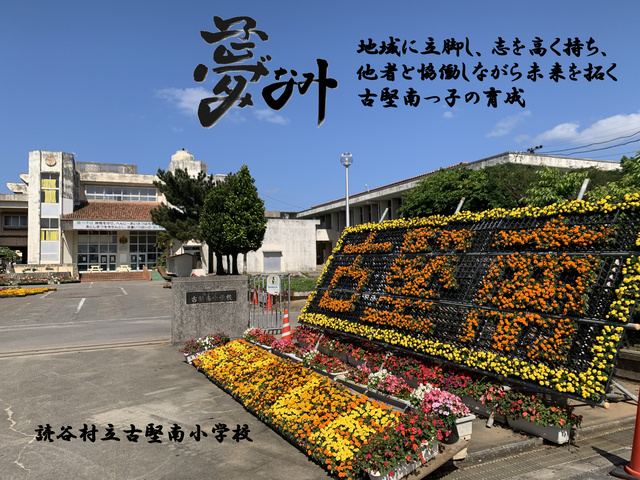

」と自分たちが植えた花が生長しているのを喜んでいました

」と自分たちが植えた花が生長しているのを喜んでいました