今回は、アニマル・メディスン ビーバー Beaver の巻です。

写真は、ネットからお借りしました。

動物として

動物として

ビーバー 齧歯目 ビーバー科

学名:Castor canadensis 英名:American beaver

学名:Castor fiber 英名:Eurasian beaver/European beaver

別名:海狸(かいり、うみだぬき)

単独で、ビーバー科ビーバー属を形成する。

アメリカビーバーと、

ヨーロッパビーバーの2種から成るが、

一般的に、ビーバーとはアメリカビーバーを指す。

アメリカビーバーは、北米大陸に分布。

ヨーロッパビーバーは、ユーラシア大陸に分布。

森林地帯の河川、湖、池、湿原などに生息。

齧歯類において、カピバラに次ぎ、

世界で2番目に大きい。

体長 80~120センチ

体重 11~30キロ

尾長 25~50センチ

アメリカビーバーとヨーロッパビーバーは、

しばしば同一種とみなされるほど、

形態、生態とも非常によく似ているが、

尾と染色体に大きな違いがある。

アメリカビーバーの尾は、幅広で楕円形に近い。

ヨーロッパビーバーの尾は、

アメリカビーバーの尾よりも小さくて細長い。

染色体の数について、

アメリカビーバーは40であるのに対し、

ヨーロッパビーバーは48であり、

両者は生物学的には適合しない。

ロシアにて、交配実験が行われたことがあるが、

死産という結果で終わっている。

なお、頭部についても、

大きさや形の違いがあるが、

肉眼では判別しにくい程度の差異である。

主に夜行性。

食性は、草食性。

樹皮、枝、葉、根、実、水草などを食べる。

大きく丈夫な歯を持ち、

直径15センチほどの樹木を約10分で齧り倒す。

歯は伸び続けるため、

常に木を齧り、伸び過ぎを防ぐ必要がある。

指は5本あり、物を巧みに掴むことができる。

泳ぎと潜水が巧みで、

最大で約15分、水中に留まることができ、

主に水中の半水生生活をしている。

天敵から身を守るため、陸上での活動は少ない。

岸付近で食事をするか、

毛づくろいをする程度である。

水中生活に適した体のつくりになっている。

ビロードのような毛皮は、水をよく弾き、

皮下脂肪とともに、体温を保つ役割を果たしている。

さらにビーバーは、

両足の間にある腺から分泌する脂を

体に塗り広げることで、

毛皮の防水性をいっそう高めている。

後ろ足には、発達した水かきがある。

水平方向に扁平な尾は鱗に覆われ、

様々な役割を果たしている。

上下に動かして推進力を得たり、

舵を取るだけでなく、

尾を水に叩きつけることで、敵を威嚇したり、

家族に危険を知らせたりする。

また、後肢で立ち上がる際、バランスを取る役割も果たす。

しかし、アニメなどでよく描かれる、

尾をコテのように使うような動作は、

実際には行わない。

視覚はあまりよくないが、

聴覚、嗅覚、触覚は優れている。

オスの睾丸は体内にあるため、

外見による雌雄の判別は困難である。

ビーバーはオスメスともに、

肛門の近くに一対の香嚢を持ち、

香嚢の中では、黄褐色のクリーム状の化合物

海狸香(かいりこう)が作られている。

海狸香は、バニラとムスクを混ぜたような強い匂いで、

マーキングやコミュニケーションに使用されている。

哺乳類では数少ない一夫一婦制で、

夫婦と子、または3世代の家族群で生活する。

子は満2歳まで親と暮らし、

ダムづくりの高度な技術を学ぶ。

冬眠は行わない。

非常に警戒心が強い。

陸上でも意外に機敏に動き回り、

不用意に近づいた人間を襲うこともある。

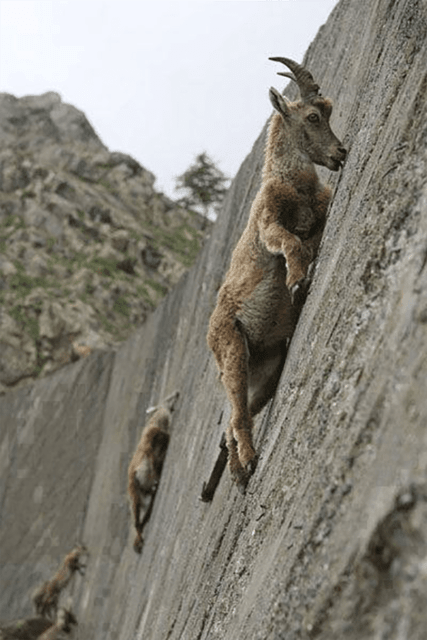

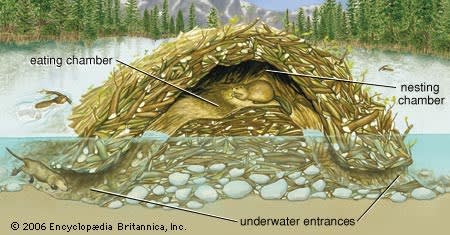

水辺の木を齧り倒して川床に立て、

泥、石、藻などで固定し、枯枝などを積み重ね、

大規模なダムを作る。

水位を一定に保つため、

ダムの長さは、通常で20~30メートル、

最大では、850メートルにも及ぶ。

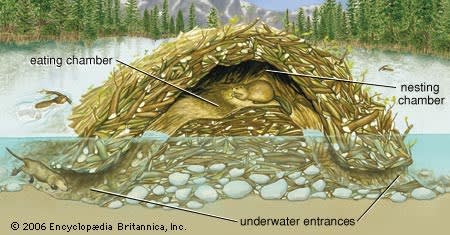

ダム中央部には巣が作られ、

大きなものでは、高さ1.8メートル、

直径10メートルに達し、

内部は複数の部屋で区切られている。

出入口は通常2つ以上用意され、

天敵の侵入を防ぐため、水面下に作られる。

数世代にわたって修復され続け、

150年以上使用されているダムもある。

ビーバーのダムは、周囲の環境を大きく変え、

生態系にも大きな影響を与える。

ダムで流れをせき止められた川は池となり、

水草が育ち、水鳥や渡り鳥が飛来するようになる。

池は数十年経つと、土砂が堆積して消失するが、

草木が育ちやすい肥沃な土地に変わっており、

やがて草原へと生まれ変わって、

たくさんの草食動物を呼び込み、

生命豊かな場所になる。

その一方で、ダムによって川の流れがせき止められ、

周辺の木々が水没したり、

ビーバーが木を食い荒らすことによって、

森林破壊につながることもある。

近年の研究により、

ビーバーは流水音を探知すると、

そこに本能的にダムを作ることが分かってきたため、

流水音を人工的に発生させ、

ダムを作る場所を人為的に調整する試みが行われている。

ビーバーの毛皮は柔らかく良質なため、

17世紀以降、ビーバーの毛皮を用いて

紳士用の帽子を作ることが流行し、

乱獲された結果、イギリスなど多くの地域では絶滅し、

アメリカでも、一時は絶滅寸前まで減少した。

19世紀初頭、ビーバーの毛皮の代わりに

シルクを用いるようになり、

各地で保護政策や保護法が成立したこともあって、

生息数は増加しつつある。

現在、ヨーロッパビーバーは

絶滅危惧種としてレッドリストに指定されている。

カナダの国獣である。

アニマル・メディスンとして

アニマル・メディスンとして

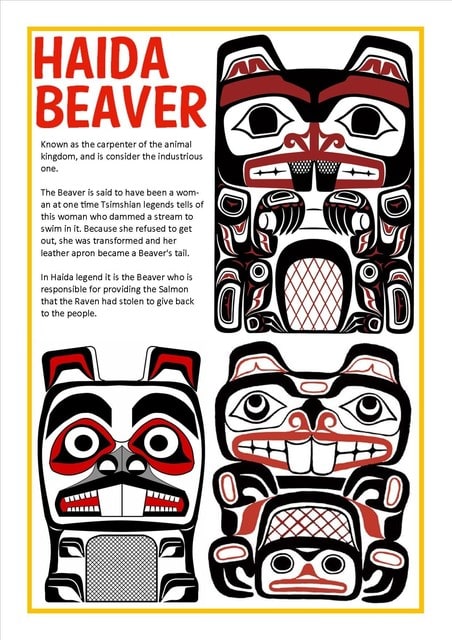

ビーバーが象徴するもの

・・・建築のマスター、礎、創造、実行、勤勉、労働倫理、

代替案、永続、チームワーク、家、家族、粘り強さ、

決断力、豊かさ、社交的

ビーバーは、建築、創造を象徴する。

ビーバーは、枝や丸太を重ねて泥で固め、

周囲の環境にも影響を及ぼす壮大なダムと、

過酷な天候にもよく耐える

安全で快適なロッジ(巣)を建築する。

ビーバーは、熟練した建築士であり、

卓越したクリエイターであり、

堅固な基盤、礎も象徴する。

ビーバーのカードが出た場合、

自分の内面をよく省みて、

自己の礎を強化するよう伝えている。

あるいは、古くなった信念や考え方を手放し、

新しい礎を築くよう伝えている。

ビーバーは、強い労働倫理を持つ

動物界随一の勤勉な仕事人であり、

計画の実行者である。

ビーバーのメディスンとは、

仕事に熱心に取り組む力であり、

目標を達成する喜びである。

ビーバーは、強い意志や決断力、

粘り強さを象徴する。

ビーバーは、体は小さいが、

不屈の精神を持っている。

ビーバーはわれわれに、

粘り強く努力し続けることが

成功への鍵であると教えている。

ビーバーはまた、われわれに

自分の夢を実現するよう伝えている。

夢を実現する近道はないこと、

絶対に諦めない強い意志と、

実直に働くことが何より重要であることを

教えている。

ビーバーのカードが出た場合、

頭の中にあるアイデアを実行に移したり、

中断している計画を完成させるよう伝えている。

ビーバーのメディスンとは、

仕事にがむしゃらに取り組むパワーである。

ビーバーは、完成された仕事だけでなく、

仕事がどのように行われたか、

その過程も重要であると教えている。

ビーバーはわれわれに、

自分が仕事とどう向き合い、

どう取り組んでいるかによって

アイデンティティを構築するよう伝えている。

ビーバーは、家や家族との強いつながり、

チームワークを象徴する。

ビーバーは一夫一婦制で、

生涯を同じ相手と過ごし、

家族で協力して、ダムやロッジを建設する。

ビーバーは、堅固なチームワーク精神と

グループマインドを持つ。

グループマインドは、ワンネスの精神に通じ、

個のエゴを排し、集団意識を持つことで、

調和や団結がもたらされ、

得られる成果も、より大きなものとなる。

ビーバーは、個と集団の間で

バランスを取りながら働いている。

ビーバーはわれわれに、

個々の能力や特性を認め合い、

協力して働くことは、

仕事を最も効率的に進ませ、

独りでは困難な目標も

達成可能になると教えている。

ビーバーのトーテムを持つ人は、

チームプレーに向いており、

何よりも“家族”を大切にする。

この場合の“家族”とは、

血縁者だけではなく、

自分が選んだ仲間も含まれる。

ビーバーはわれわれに、

自分が属するコミュニティや

近くにいる仲間を大事にするよう伝えている。

仲間がいなければ人生は退屈で、

荒涼とした景色になると教えている。

ビーバーは、気さくで社交的な性質を持ち、

周りにいる生き物の善い友人となる。

ある研究者は、ビーバーが自分のロッジに

マスクラットや他の生き物を

同居させているのを発見したことがある。

マスクラット

ビーバーのトーテムを持つ人は、

人を家に招くことに喜びを見出す。

困っている人がいれば、家に温かく迎え入れ、

質素な食事しか用意できなくても、

客人を大いにもてなし、愉しませる。

ビーバーのロッジには、

いくつもの出入口が用意されている。

ビーバーは、選択肢の重要性を象徴する。

われわれは問題に直面すると、

視点を1箇所に集中させたり、

解決策は1つしかないと思い込んだり、

解決策が見つかると、それで満足し、

代替案を探すのを止める傾向がある。

ビーバーはわれわれに、

どんな時も柔軟な考え方を保ち、

袋小路に追い詰められないためには、

代替案を常に複数用意するよう伝えている。

ビーバーは、豊かな資源を象徴する。

ビーバーは、頑丈な歯、

泳ぎや自衛に役立つ大きな尾、

過酷な寒さから体を守る厚い毛皮など

豊かな資源を持っている。

ビーバーはわれわれに、

自分がどのような資源を持っているか、

自分の資源を十分活用しているか、

考えてみるよう伝えている。

ビーバーは、自然の資源を大量に使い

ダムやロッジを建設するが、

限りある資源を独り占めすることはなく、

他の生き物とバランスを取りながら

利用している。

ピーバーは、自分も自然の一部であることを

深く理解している。

ビーバーは、仲間だけでなく、

自然と調和して生きることの大切さを知っており、

ビーバーはわれわれに、

自然の資源は、人間だけのものではないことや、

人間も自然の一部であることを理解し、

謙虚に生きるよう伝えている。

大きな切歯は、ビーバーのシンボルである。

ビーバーの歯は伸び続けるため、

常に木を噛み、削らなくてははならない。

ビーバーはわれわれに、

自分の大切な仕事道具は、

常に手入れするよう伝えている。

ビーバーの巧みな建築技術は、

古代の石積みとしばしば結びつけられる。

ビーバーのトーテムを持つ人は、

古代の魔術的な技である石積みと関係する

過去生を持っている可能性がある。

石積みについて調べることで、

魂の礎に近づけるかもしれないと

ビーバーは教えている。

ビーバーは優れた泳ぎ手で、

水中に15分以上留まることができる。

水は、感情と深く関連づけられるものであり、

ビーバーはわれわれに、

時に、自分の心の深淵にまで潜り、

隠れているネガティブな感情を見つけ出し、

粉々に噛み砕くよう伝えている。

多くのネイティブ・アメリカンの部族において、

ビーバーは重要な象徴として尊ばれ、

一族の動物とされたり、

数多くの伝承に様々な役割で登場する。

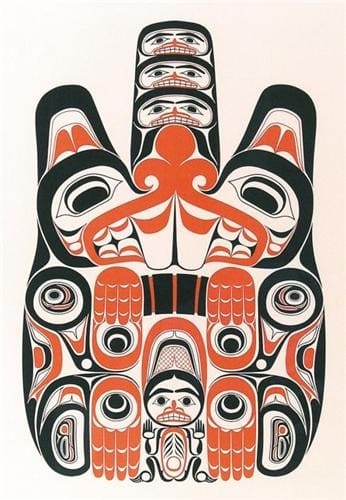

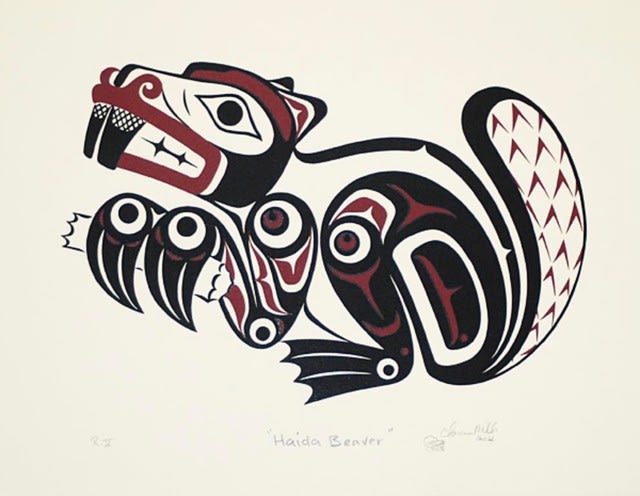

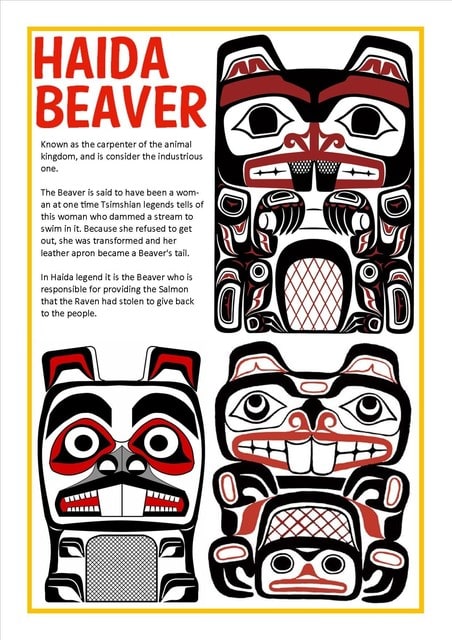

特に、北西沿岸の部族において、

ビーバーは、肉体・精神・魂を創る建築士であり、

勤勉や忍耐、富や豊猟の象徴として崇められ、

トーテムポールや部族の紋章にも

よく使われていた。

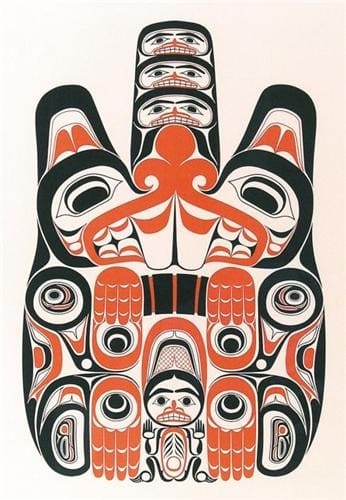

有名な彫刻家ビル・リードによるビーバーの紋章

(ビーバーの尾が小さな人間になっているのが特徴)

アラスカのアサバスカ部族にとって、

ビーバーは英雄である。

ビーバーは、知恵をもって化け物を退治し、

部族の益のために世界を変えてくれる

慈悲深い変革者と崇められている。

ブラックフット族にとって、

ビーバーは知恵の象徴であり、

神聖な儀式に使用されるパイプの飾りにもされていた。

チェロキー族の伝承において、

ビーバーはもっと剽軽で、楽しい存在であった。

ビーバーは、歯の妖精(抜けた乳歯をコインと交換してくれる妖精)

に似た役割を持つ存在とし、

子供の乳歯が抜けると、親は幸運の歌を歌いながら、

ビーバーに落ちた歯を捧げていた。

また、部族の若者が交流する伝統的な儀式として、

ビーバーダンスを踊っていた。

チムシアン族には、以下の伝承がある。

ビーバーはかつて、人間の女性であったが、

川を堰き止めて泳ぎを楽しむうち、

水から出るのが嫌になってしまい、

つけていた皮のエプロンを尾に変え、

ビーバーに変身した、というお話である。

ハイダ族にも、同様の伝承がある。

かつて、偉大なハンターがいた。

ある日、新しい猟場を求め、

ハンターは妻と共に旅に出て、

川の近くで良い場所を見つけ、

そこに家を建てた。

妻は川がたいそう気に入り、

夫が狩りに出かけている間、

泳ぎを楽しむようになった。

ある日ハンターは、妊娠中の妻を残し、

いつもより遠くに狩りに出かけた。、

妻は余っていた木材でダムを造り、

川をどんどん深くした。

川は湖となり、それまでよりもさらに

泳ぎを楽しめるようになった。

すると妻は、今度は

泳ぎ疲れた時に休憩できるよう、

湖の中に小屋を建てた。

子供が生まれる頃、ハンターは戻って来た。

しかし、妻の姿はどこにもなかった。

ハンターは川や湖のほとりを歩き回り、

妻を捜し回った。

すると、湖から影が浮かび上がった。

それは、彼が見たこともない動物で、

口には木の枝を咥えていた。

そして、その動物の両脇には

小さな子供がいて、

同じように枝を口に咥えていた。

驚くハンターに、一番大きな動物が話しかけた。

「私はあなたの妻で、これはあなたの子供たちです。

私たちは、水に戻ることにしました。

どうか悲しまないでください。

そして、私を紋章にしてください。」

というお話である。

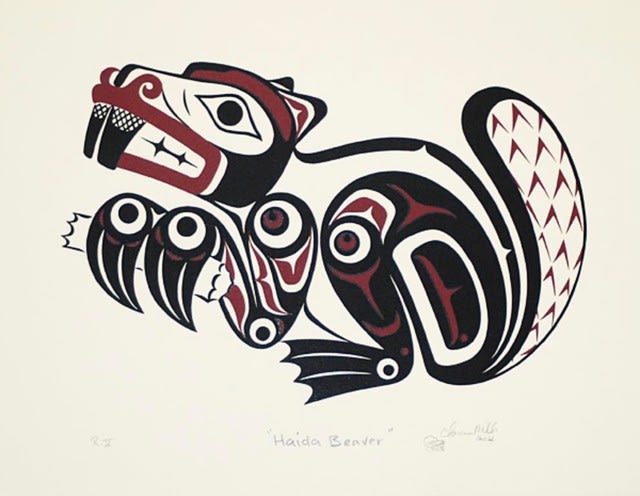

ハイダ族のビーバーの紋章

しかし一方で、他の部族の伝承では、

ビーバーは自分勝手にダムを建設し、

洪水や干ばつを引き起こすとして、

利己主義や頑固さの象徴とされている。

ビーバーは、環境を変える

優れたエンジニアである。

ビーバーは、川を破壊するが、

その破壊は、善なる精神に基づいたものであり、

後に続く創造の一端である。

ビーバーのメディスンは、

どんなに大きな破壊でも、

真なる部分、神髄は破壊できないことを

われわれに教えている。

《逆位置》

働きたくないと思ってないか。

他人と協力したくないと思っていないか。

夢を見るばかりで、実行していないのではないか。

人生の流れをせき止めているものは何か。

障害物を取り除かなくてはならない。

別の選択肢を考える必要がある。

達成したい目標を具体的にイメージし、

他の人と協力し合いなさい。

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

写真は、ネットからお借りしました。

動物として

動物として

ビーバー 齧歯目 ビーバー科

学名:Castor canadensis 英名:American beaver

学名:Castor fiber 英名:Eurasian beaver/European beaver

別名:海狸(かいり、うみだぬき)

単独で、ビーバー科ビーバー属を形成する。

アメリカビーバーと、

ヨーロッパビーバーの2種から成るが、

一般的に、ビーバーとはアメリカビーバーを指す。

アメリカビーバーは、北米大陸に分布。

ヨーロッパビーバーは、ユーラシア大陸に分布。

森林地帯の河川、湖、池、湿原などに生息。

齧歯類において、カピバラに次ぎ、

世界で2番目に大きい。

体長 80~120センチ

体重 11~30キロ

尾長 25~50センチ

アメリカビーバーとヨーロッパビーバーは、

しばしば同一種とみなされるほど、

形態、生態とも非常によく似ているが、

尾と染色体に大きな違いがある。

アメリカビーバーの尾は、幅広で楕円形に近い。

ヨーロッパビーバーの尾は、

アメリカビーバーの尾よりも小さくて細長い。

染色体の数について、

アメリカビーバーは40であるのに対し、

ヨーロッパビーバーは48であり、

両者は生物学的には適合しない。

ロシアにて、交配実験が行われたことがあるが、

死産という結果で終わっている。

なお、頭部についても、

大きさや形の違いがあるが、

肉眼では判別しにくい程度の差異である。

主に夜行性。

食性は、草食性。

樹皮、枝、葉、根、実、水草などを食べる。

大きく丈夫な歯を持ち、

直径15センチほどの樹木を約10分で齧り倒す。

歯は伸び続けるため、

常に木を齧り、伸び過ぎを防ぐ必要がある。

指は5本あり、物を巧みに掴むことができる。

泳ぎと潜水が巧みで、

最大で約15分、水中に留まることができ、

主に水中の半水生生活をしている。

天敵から身を守るため、陸上での活動は少ない。

岸付近で食事をするか、

毛づくろいをする程度である。

水中生活に適した体のつくりになっている。

ビロードのような毛皮は、水をよく弾き、

皮下脂肪とともに、体温を保つ役割を果たしている。

さらにビーバーは、

両足の間にある腺から分泌する脂を

体に塗り広げることで、

毛皮の防水性をいっそう高めている。

後ろ足には、発達した水かきがある。

水平方向に扁平な尾は鱗に覆われ、

様々な役割を果たしている。

上下に動かして推進力を得たり、

舵を取るだけでなく、

尾を水に叩きつけることで、敵を威嚇したり、

家族に危険を知らせたりする。

また、後肢で立ち上がる際、バランスを取る役割も果たす。

しかし、アニメなどでよく描かれる、

尾をコテのように使うような動作は、

実際には行わない。

視覚はあまりよくないが、

聴覚、嗅覚、触覚は優れている。

オスの睾丸は体内にあるため、

外見による雌雄の判別は困難である。

ビーバーはオスメスともに、

肛門の近くに一対の香嚢を持ち、

香嚢の中では、黄褐色のクリーム状の化合物

海狸香(かいりこう)が作られている。

海狸香は、バニラとムスクを混ぜたような強い匂いで、

マーキングやコミュニケーションに使用されている。

哺乳類では数少ない一夫一婦制で、

夫婦と子、または3世代の家族群で生活する。

子は満2歳まで親と暮らし、

ダムづくりの高度な技術を学ぶ。

冬眠は行わない。

非常に警戒心が強い。

陸上でも意外に機敏に動き回り、

不用意に近づいた人間を襲うこともある。

水辺の木を齧り倒して川床に立て、

泥、石、藻などで固定し、枯枝などを積み重ね、

大規模なダムを作る。

水位を一定に保つため、

ダムの長さは、通常で20~30メートル、

最大では、850メートルにも及ぶ。

ダム中央部には巣が作られ、

大きなものでは、高さ1.8メートル、

直径10メートルに達し、

内部は複数の部屋で区切られている。

出入口は通常2つ以上用意され、

天敵の侵入を防ぐため、水面下に作られる。

数世代にわたって修復され続け、

150年以上使用されているダムもある。

ビーバーのダムは、周囲の環境を大きく変え、

生態系にも大きな影響を与える。

ダムで流れをせき止められた川は池となり、

水草が育ち、水鳥や渡り鳥が飛来するようになる。

池は数十年経つと、土砂が堆積して消失するが、

草木が育ちやすい肥沃な土地に変わっており、

やがて草原へと生まれ変わって、

たくさんの草食動物を呼び込み、

生命豊かな場所になる。

その一方で、ダムによって川の流れがせき止められ、

周辺の木々が水没したり、

ビーバーが木を食い荒らすことによって、

森林破壊につながることもある。

近年の研究により、

ビーバーは流水音を探知すると、

そこに本能的にダムを作ることが分かってきたため、

流水音を人工的に発生させ、

ダムを作る場所を人為的に調整する試みが行われている。

ビーバーの毛皮は柔らかく良質なため、

17世紀以降、ビーバーの毛皮を用いて

紳士用の帽子を作ることが流行し、

乱獲された結果、イギリスなど多くの地域では絶滅し、

アメリカでも、一時は絶滅寸前まで減少した。

19世紀初頭、ビーバーの毛皮の代わりに

シルクを用いるようになり、

各地で保護政策や保護法が成立したこともあって、

生息数は増加しつつある。

現在、ヨーロッパビーバーは

絶滅危惧種としてレッドリストに指定されている。

カナダの国獣である。

アニマル・メディスンとして

アニマル・メディスンとして

ビーバーが象徴するもの

・・・建築のマスター、礎、創造、実行、勤勉、労働倫理、

代替案、永続、チームワーク、家、家族、粘り強さ、

決断力、豊かさ、社交的

ビーバーは、建築、創造を象徴する。

ビーバーは、枝や丸太を重ねて泥で固め、

周囲の環境にも影響を及ぼす壮大なダムと、

過酷な天候にもよく耐える

安全で快適なロッジ(巣)を建築する。

ビーバーは、熟練した建築士であり、

卓越したクリエイターであり、

堅固な基盤、礎も象徴する。

ビーバーのカードが出た場合、

自分の内面をよく省みて、

自己の礎を強化するよう伝えている。

あるいは、古くなった信念や考え方を手放し、

新しい礎を築くよう伝えている。

ビーバーは、強い労働倫理を持つ

動物界随一の勤勉な仕事人であり、

計画の実行者である。

ビーバーのメディスンとは、

仕事に熱心に取り組む力であり、

目標を達成する喜びである。

ビーバーは、強い意志や決断力、

粘り強さを象徴する。

ビーバーは、体は小さいが、

不屈の精神を持っている。

ビーバーはわれわれに、

粘り強く努力し続けることが

成功への鍵であると教えている。

ビーバーはまた、われわれに

自分の夢を実現するよう伝えている。

夢を実現する近道はないこと、

絶対に諦めない強い意志と、

実直に働くことが何より重要であることを

教えている。

ビーバーのカードが出た場合、

頭の中にあるアイデアを実行に移したり、

中断している計画を完成させるよう伝えている。

ビーバーのメディスンとは、

仕事にがむしゃらに取り組むパワーである。

ビーバーは、完成された仕事だけでなく、

仕事がどのように行われたか、

その過程も重要であると教えている。

ビーバーはわれわれに、

自分が仕事とどう向き合い、

どう取り組んでいるかによって

アイデンティティを構築するよう伝えている。

ビーバーは、家や家族との強いつながり、

チームワークを象徴する。

ビーバーは一夫一婦制で、

生涯を同じ相手と過ごし、

家族で協力して、ダムやロッジを建設する。

ビーバーは、堅固なチームワーク精神と

グループマインドを持つ。

グループマインドは、ワンネスの精神に通じ、

個のエゴを排し、集団意識を持つことで、

調和や団結がもたらされ、

得られる成果も、より大きなものとなる。

ビーバーは、個と集団の間で

バランスを取りながら働いている。

ビーバーはわれわれに、

個々の能力や特性を認め合い、

協力して働くことは、

仕事を最も効率的に進ませ、

独りでは困難な目標も

達成可能になると教えている。

ビーバーのトーテムを持つ人は、

チームプレーに向いており、

何よりも“家族”を大切にする。

この場合の“家族”とは、

血縁者だけではなく、

自分が選んだ仲間も含まれる。

ビーバーはわれわれに、

自分が属するコミュニティや

近くにいる仲間を大事にするよう伝えている。

仲間がいなければ人生は退屈で、

荒涼とした景色になると教えている。

ビーバーは、気さくで社交的な性質を持ち、

周りにいる生き物の善い友人となる。

ある研究者は、ビーバーが自分のロッジに

マスクラットや他の生き物を

同居させているのを発見したことがある。

マスクラット

ビーバーのトーテムを持つ人は、

人を家に招くことに喜びを見出す。

困っている人がいれば、家に温かく迎え入れ、

質素な食事しか用意できなくても、

客人を大いにもてなし、愉しませる。

ビーバーのロッジには、

いくつもの出入口が用意されている。

ビーバーは、選択肢の重要性を象徴する。

われわれは問題に直面すると、

視点を1箇所に集中させたり、

解決策は1つしかないと思い込んだり、

解決策が見つかると、それで満足し、

代替案を探すのを止める傾向がある。

ビーバーはわれわれに、

どんな時も柔軟な考え方を保ち、

袋小路に追い詰められないためには、

代替案を常に複数用意するよう伝えている。

ビーバーは、豊かな資源を象徴する。

ビーバーは、頑丈な歯、

泳ぎや自衛に役立つ大きな尾、

過酷な寒さから体を守る厚い毛皮など

豊かな資源を持っている。

ビーバーはわれわれに、

自分がどのような資源を持っているか、

自分の資源を十分活用しているか、

考えてみるよう伝えている。

ビーバーは、自然の資源を大量に使い

ダムやロッジを建設するが、

限りある資源を独り占めすることはなく、

他の生き物とバランスを取りながら

利用している。

ピーバーは、自分も自然の一部であることを

深く理解している。

ビーバーは、仲間だけでなく、

自然と調和して生きることの大切さを知っており、

ビーバーはわれわれに、

自然の資源は、人間だけのものではないことや、

人間も自然の一部であることを理解し、

謙虚に生きるよう伝えている。

大きな切歯は、ビーバーのシンボルである。

ビーバーの歯は伸び続けるため、

常に木を噛み、削らなくてははならない。

ビーバーはわれわれに、

自分の大切な仕事道具は、

常に手入れするよう伝えている。

ビーバーの巧みな建築技術は、

古代の石積みとしばしば結びつけられる。

ビーバーのトーテムを持つ人は、

古代の魔術的な技である石積みと関係する

過去生を持っている可能性がある。

石積みについて調べることで、

魂の礎に近づけるかもしれないと

ビーバーは教えている。

ビーバーは優れた泳ぎ手で、

水中に15分以上留まることができる。

水は、感情と深く関連づけられるものであり、

ビーバーはわれわれに、

時に、自分の心の深淵にまで潜り、

隠れているネガティブな感情を見つけ出し、

粉々に噛み砕くよう伝えている。

多くのネイティブ・アメリカンの部族において、

ビーバーは重要な象徴として尊ばれ、

一族の動物とされたり、

数多くの伝承に様々な役割で登場する。

特に、北西沿岸の部族において、

ビーバーは、肉体・精神・魂を創る建築士であり、

勤勉や忍耐、富や豊猟の象徴として崇められ、

トーテムポールや部族の紋章にも

よく使われていた。

有名な彫刻家ビル・リードによるビーバーの紋章

(ビーバーの尾が小さな人間になっているのが特徴)

アラスカのアサバスカ部族にとって、

ビーバーは英雄である。

ビーバーは、知恵をもって化け物を退治し、

部族の益のために世界を変えてくれる

慈悲深い変革者と崇められている。

ブラックフット族にとって、

ビーバーは知恵の象徴であり、

神聖な儀式に使用されるパイプの飾りにもされていた。

チェロキー族の伝承において、

ビーバーはもっと剽軽で、楽しい存在であった。

ビーバーは、歯の妖精(抜けた乳歯をコインと交換してくれる妖精)

に似た役割を持つ存在とし、

子供の乳歯が抜けると、親は幸運の歌を歌いながら、

ビーバーに落ちた歯を捧げていた。

また、部族の若者が交流する伝統的な儀式として、

ビーバーダンスを踊っていた。

チムシアン族には、以下の伝承がある。

ビーバーはかつて、人間の女性であったが、

川を堰き止めて泳ぎを楽しむうち、

水から出るのが嫌になってしまい、

つけていた皮のエプロンを尾に変え、

ビーバーに変身した、というお話である。

ハイダ族にも、同様の伝承がある。

かつて、偉大なハンターがいた。

ある日、新しい猟場を求め、

ハンターは妻と共に旅に出て、

川の近くで良い場所を見つけ、

そこに家を建てた。

妻は川がたいそう気に入り、

夫が狩りに出かけている間、

泳ぎを楽しむようになった。

ある日ハンターは、妊娠中の妻を残し、

いつもより遠くに狩りに出かけた。、

妻は余っていた木材でダムを造り、

川をどんどん深くした。

川は湖となり、それまでよりもさらに

泳ぎを楽しめるようになった。

すると妻は、今度は

泳ぎ疲れた時に休憩できるよう、

湖の中に小屋を建てた。

子供が生まれる頃、ハンターは戻って来た。

しかし、妻の姿はどこにもなかった。

ハンターは川や湖のほとりを歩き回り、

妻を捜し回った。

すると、湖から影が浮かび上がった。

それは、彼が見たこともない動物で、

口には木の枝を咥えていた。

そして、その動物の両脇には

小さな子供がいて、

同じように枝を口に咥えていた。

驚くハンターに、一番大きな動物が話しかけた。

「私はあなたの妻で、これはあなたの子供たちです。

私たちは、水に戻ることにしました。

どうか悲しまないでください。

そして、私を紋章にしてください。」

というお話である。

ハイダ族のビーバーの紋章

しかし一方で、他の部族の伝承では、

ビーバーは自分勝手にダムを建設し、

洪水や干ばつを引き起こすとして、

利己主義や頑固さの象徴とされている。

ビーバーは、環境を変える

優れたエンジニアである。

ビーバーは、川を破壊するが、

その破壊は、善なる精神に基づいたものであり、

後に続く創造の一端である。

ビーバーのメディスンは、

どんなに大きな破壊でも、

真なる部分、神髄は破壊できないことを

われわれに教えている。

《逆位置》

働きたくないと思ってないか。

他人と協力したくないと思っていないか。

夢を見るばかりで、実行していないのではないか。

人生の流れをせき止めているものは何か。

障害物を取り除かなくてはならない。

別の選択肢を考える必要がある。

達成したい目標を具体的にイメージし、

他の人と協力し合いなさい。

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~