●卑弥呼の周辺状況

「魏の使節が訪問した時には、すでに婚期を過ぎていたが夫はいなかった。男弟がいて彼女の政治を補佐していた。卑弥呼を王にして以来、彼女を見る者もいたが少なかった。侍女1000人を宮城に仕えさせていた。宮城には男子がただ一人いて、卑弥呼に飲食を供したり言葉を伝えるために、彼女の居処に出入りしていた。宮室・楼観・城柵を厳重に設け、武器を所持した者が日夜を通して宮城を守衛していた」。

●女王国の周辺状況

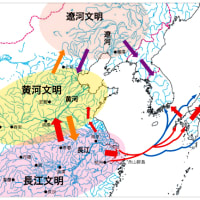

「女王国の東方に海を渡ること1000余里のところに、倭国諸国と同じような国がある。みな倭種である。

また侏儒国があり、女王国の南に在る。人の身長は3~4尺、女王のところから去ること4000余里である。また裸国、黒歯国があり、同じように女王国の東南に在る。そこまでは遠洋航海一年で至るだろう」。

●解せないこと

「歯を黒く染め額に黥(げい)を彫(ほ)り、魚皮で冠をつくり、太針で粗衣(あらぎぬ)を縫うは大呉の国なり」

これは、文身の習俗のところで紹介した『史記』趙世家に見える武霊王の言葉である。こうしたことからも、断髪・黥面・文身と歯を黒く染めるのがセットで呉の水人の習俗だということは、『倭人伝』編纂者にも周知の事実だったはずである。

倭人も「お歯黒」をしていた。『日本書紀』にもある通り、日本の皇族・貴族は(古代から続いて江戸時代末まで)実際にお歯黒をしていたし、20世紀半ば頃までは庶民の間にもお歯黒をした女性がいた。こうしたお歯黒の習俗の根深さをみると、倭人には古くからお歯黒の習俗があったものと思われる。ところが、倭人の黥面・文身に触れた『倭人伝』は、これと、「民族的な習俗」という意味においてセットのはずの、倭人のお歯黒についてはまったく言及していない。

(ということは、3世紀の倭人はお歯黒をしていなかったのだろうか。ただしそうなると、お歯黒をする民族が弥生時代以降に倭国の支配者になったことになる。さながら「黒歯民族征服王朝説」である)。

倭人のお歯黒に言及していない『倭人伝』は、「女王国の東南に航海一年で至るところに、裸人種の国と歯を黒く染める人種の国がある」と書いている。むろん、侏儒国、裸国、黒歯国に魏の使節が行ったはずはないので、倭人からの荒唐無稽な面を含んだ聞き取り情報だろう。

どうやら、倭人と呉との関連には徹底して触れたくなかった節がある。この当たりが解せない。

先の文身の習俗のところでは、越の無余の逸話だけで呉の太伯の逸話にまったく言及していなかった。その理由については、「三国鼎立で魏との敵対関係が長かった呉については触れたくなかったのでは」と言う意味の推測を示した。同様に、呉がまだ健在だった時代に魏を正統王朝と認めて朝献してきた倭人が、呉人そのまんまの習俗をしていたとは書きたくなかったものか。

解せないのだが、この記録を書いた本人か編纂担当者でないと真意は分からないのかも知れない。

●倭種の国

後述するが、魏の使節たちがやってきたのは戦時下の倭国である。「取り込み中の来訪」のこともあって、倭国側は女王国のある島以外の情報を提供しなかったとみえて、魏の使節もほかに倭種の国がある程度のことしか把握しなかったようである。(私は九州説を採っているが、『倭人伝』のいう30ヵ国がすべて九州にあったとは考えていない)。

侏儒国・裸国・黒歯国については、それぞれ女王国を起点に説明している節がある。これらの情報は倭人からの聞き取り情報だろうし、話を伝えた倭人が実際に行ったのかも定かではない。侏儒国・裸国・黒歯国については、『倭人伝』解読にはほとんど影響のない風聞記録として深入りしないこととする。

●解せないこと

先に「対馬の方400余里と壱岐の方300余里が6倍よりも大きい」という、陸路6倍説の弱点に触れたが、もう一つの問題点が、この「侏儒国、裸国、黒歯国」に関する記録である。

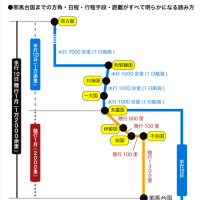

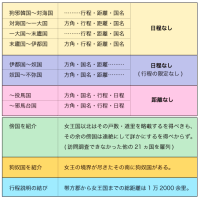

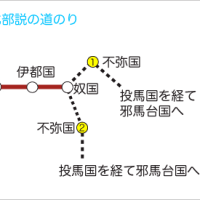

「女王国東渡海千余里、復有国皆倭種。又有侏儒国在其南、人長三四尺、去女王四千余里。又有裸国、飼歯国復在其東南、船行一年可至」。これは、倭国30国に関する説明を終えた結びの文章だが、文節の終りの「船行一年可至」まで読めば、実際には行っていない土地に関する聞き取り記録だということが明白になる。女王国の東へ渡海1000余里にある倭種の国と、女王国の南へ渡海4000余里にある侏儒国には魏使は行っていないはずなのだが里程で書かれている。この当時の倭人は「里程知らず」である。では、なぜ里程で書かれているのだろうか。これは、倭人が日数で伝えたものを里数に直したと考えるしかない。(たとえば倭種の国が四国だったとすれば1日航海・1航海で1000里表記になる)。

ここで、「寸法知らずの倭人が里程をいうわけがない」「里程で書いているからには実際に行ったのだ」というのであれば、4000余里彼方の侏儒国へも行った理屈になる。だが実際に行ったのであれば、『倭人伝』の書き方からすればただ「ある」というだけではなく、もっと細かい国情なり特徴を記録しているはずである。何よりも、九州倭国の中さえ3分の1ほどしか視察できていないのに、九州島の外へ出かけた理屈にはならない。

これは海路距離表記の問題なので、「陸路6倍説」とは無関係の数値である。次に「寸法知らずの倭人が小人の身長を三四尺と伝えたのか」という寸法表記の問題がある。

※実在の小人といえば、身長1メートル前後である。かなり以前のこと、中国の奥地に住む小人族最後の生き残りの男性をテレビ取材番組で見たことがある。その小人は身長が1メートル前後で、「細身の小型の人間」という風貌をしていた。私の目には、いわゆる変異的な小人ではなく、一つの「種族」としての固定種に見えた。『倭人伝』のいう小人も身の丈3~4尺というから、身長72センチから1メートル前後で、これが実在する小人としては現実的な数字だろう。

仮に、この身長72センチが6倍で書かれているとすれば、実際は12センチの小人だったことになるが、現実問題としては架空の伝説の世界でしか存在し得ない大きさである。このようなことから、『倭人伝』のいう小人の身の丈3~4尺は、魏使が倭人から見聞きした大きさをそのまま魏の公式尺度で書いたものと思われる。(倭人が身振り手振りで小人の大きさを説明すれば、寸法を知っている者は寸法に換算して判断するものである)。

この記録を持ち出して、「6倍説でいけば侏儒国人の身長の3~4尺も6倍で書かれていることになる」という揚げ足的意見も想定されるが、三韓の面積表記の「方4000余里」が魏の公式尺度の6倍で書かれている事実ほうが、こうした枝葉よりも遥かに重い。

●倭地風土記の結び

「倭地を訪問調査したが、そこは大陸から途絶えた海中洲島の上に在って、大小の島々が絶えたり連なったりしており、訪問して巡り回った距離は5000余里ほどである」。

●周旋5000余里ばかり

周旋の意味解釈にあたって、最も妥当な比較判断の材料として『三国志』魏書に登場する用例を10数例ほど調べてみた。

・明帝紀に使われている周旋は「天体・五行の運行や循環」。

・曹仁、曹真、崔琰、郭嘉 、董昭、任峻、鄭渾、杜襲の各伝は「征討して回る」「軍事行動による転戦」。

・管輅伝の場合は、「常に馬車に同乗して巡る」と「万物の巡る変化」。

※わが国にも周旋という言葉がある。これは「斡旋する」「仲介する」という意味で、古くは不動産の仲介業者を「周旋屋」といった。『魏書』も一度だけこの意味で使用しており、臧洪伝に「感故友之周旋」(旧友の仲介に感じ)という文章がある。

以上の用例から判断すると、『倭人伝』の周旋は「巡る・回る」と解釈して間違いない。

一方の参問とは、浙江大学日本文化研究所は「訪ね問う」という注釈をつけている。『倭人伝』のいう参問は、聞き取り調査を含む意味の倭地訪問調査といった程度の古語だろう。まさに「訪ね問う」である。

漢字の例外に漏れず参にも複数の意味があるが、文脈やその前後関係などから最も適した意味に解釈するのが解読である。この場合の参は参上・参拝・参詣などに使われる参と同じで、「足を運ぶ・赴く・訪れる」という行動を意味する文字として使われている。

わが国では禅の世界に參問という用語がある。これは、修行僧などが禅師のところへ「出向いて質問する・問答をする・教えを乞う」といった意味で使われる。『倭人伝』のいう参問は、その記録の性格や前後関係から見渡して、訪問調査と翻訳するのが最も妥当だと判断する。

この周旋5000余里を倭地の領域や外周距離と解釈する例もあるが、周旋に外周とか周囲という意味はない。そうした解釈を否定する決定的な事実を提示する。

❶魏からの来訪者たちは、倭国30ヵ国を隈なく訪問調査できなかったといっている。倭地を隈なく調査して回れなかった魏志に、倭地全体の外周距離を把握できるわけがないのである。

❷下図のように、周旋5000余里を倭国の領域や倭地の外周距離とした場合、三韓の方4000余里という面積と比較して、倭地があまりにも狭すぎる。三韓の面積と比較した倭地の面積が現実の地理とはまったく遊離している。

※韓伝の方4000余里は、三韓の面積を4000余里四方で表現しているが、これでいけば三韓の外周距離は1万6000余里になる。朝鮮半島の南部にあった三韓の外周距離が1万6000余里で、これと比較すると、倭国の外周距離5000余里は狭すぎる。仮に5000余里が倭地の外周距離だとすれば、倭地は方1250余里になる。この面積対比数値を妥当だという人はいないだろう。 (対馬の外周距離が1600里、壱岐の外周距離が1200里、両者の合計で2800里になる。この計算でいけば、倭地の残りの外周距離は2200里しかない理屈である)。

●この周旋については、『三国志』呉書・諸葛恪伝に、解釈に苦しむ記録がある。

丹楊地勢険阻、與呉郡、会稽、新都、鄱陽四郡隣接、周旋数千里。

(丹楊の地勢は険しく、呉郡、会稽、新都、鄱陽四郡と隣接して、周旋数千里)。

三国時代のこと、呉の都・建業に近い丹楊という山岳地帯には、山越と呼ばれる勇敢で剽悍で戦いが得意な不服民族がいた。丹楊は山が険しく、山越の兵は強く、容易に抑えることができなかった。そうした中で、呉の武将たちは山越討伐を軍事演習を兼ねた手柄仕事として、山越族を平定しては呉軍に編入していた。こうしたことから、古来、丹楊郡は強兵を出すことで知られていた。呉の武将・陸遜は丹楊から数万の山越兵を得たというから、呉は、山越の民を重要な兵力供給源としていたようである。

そうした中で、諸葛恪が「私を丹楊郡に派遣していただけば、3年で山越兵4万人を手に入れられます」と孫権に申し出る。群臣はみなこの意見に反対した。表記した一文は、「丹陽の地勢は険しく、呉郡・会稽・新都・鄱陽の四郡と隣接して周旋数千里。山谷が幾重にも重なり、その奥地の住民は武器を持って山野に潜んでいる。銅や鉄を算出し、自ら甲冑や武器を生産している。勇敢で戦いを好み気力も高く、群がって攻めるかと思えば四散して山奥へ逃げ込む」。だから「とても手に負えない」という群臣の発言の冒頭の部分にあたる。

つまりここに登場する「周旋数千里」は、何ごとも大ぎょうにいう中国人が、諸葛恪の提案に反対するためにその道のりをオーバーに強調したものである。文脈からみても、反対理由として①丹楊郡までの距離の遠さ、②丹楊郡の地勢の険しさ、③丹楊郡住民の剽悍さ頑強さの3つを並べているのであって、「周旋数千里」を丹楊郡の外周距離と訳しては、「反対理由」を述べた文脈が支離滅裂になってしまう)。

※この周旋数千里を丹楊郡の外周距離だと解釈した上で、『倭人伝』のいう周旋5000余里を倭地の外周距離だとする意見もある。これは、「数ある用例の中から、たった一つだけ解釈に不確実性を伴う部分を持ち出して横紙破りな解釈をしておいて、これを論拠として論証や反論に用いよう」という手法である。

というわけで私は、以下のような意味に読むことにした。

「魏の使節たちが訪れた倭地は、大陸から途絶えた海中洲島の上にあって、大小の島々や入り江や半島からなっており、訪問調査で巡り回ったのは五千余里ばかりである」。

『三国志』魏書の用例で見た通り周旋にも多様な意味と多様な用法があって、その状況によって解釈も異なってくる。たとえば、天体・五行の運行や循環の場合は「周期」ととれるし、万物の巡る変化をいう場合は不定期サイクルになる。また、軍事行動による転戦には迂回もあれば一時撤退などもあるだろうから、その動き一層複雑である。さらには、出発点と終点が同じであれば「往復」とみなすことができる。そのようなわけで、周旋の形態については「一周・半周・円弧回り」などと一元的には断定できず、用いられている状況を加味して判断するべきだろう。そのためにも、ある程度の幅をもたせて「巡る・回る」と翻訳するのが良いようである。

倭国を訪問調査した魏の役人たちが回り巡ったのは5000余里ほどとした場合、目的地までの片道距離を述べているのではなく、あくまでも巡り回った距離(踏破距離)である。単純計算でいえば、末盧国から邪馬台国までの往復4000里と、対馬と壱岐のわずかな内陸踏査距離を含めると、調査のために巡り回ったのは1000里弱になる。

なお、この文章は倭地の沿革、倭地までの行程説明と各国の概要、その余の傍国、狗奴国の存在、倭地風土記(刺青の習俗、そのルーツ仮説、服飾、農産物、生物、軍備、気候風土、寝食習慣、葬喪儀礼、持衰、産物と天然資源、卜骨占い、寿命・婚姻制度)、法制・罰則、税制・経済、出入国管理、民間人の対応・態度、女王誕生の経緯、来訪当時の卑弥呼の周辺状況、女王国の周辺立地などなど、倭国見聞調査記録の結びとして書かれている。

むろん、一連の文章は文章構成、章立て、記述趣意のどの角度からみても、邪馬台国に至るまでの里程数値や倭地の領域とは何の関係もない。この中の周旋5000余里を、里程計算や倭国の領域計算に取り込んではならない。

「魏の使節が訪問した時には、すでに婚期を過ぎていたが夫はいなかった。男弟がいて彼女の政治を補佐していた。卑弥呼を王にして以来、彼女を見る者もいたが少なかった。侍女1000人を宮城に仕えさせていた。宮城には男子がただ一人いて、卑弥呼に飲食を供したり言葉を伝えるために、彼女の居処に出入りしていた。宮室・楼観・城柵を厳重に設け、武器を所持した者が日夜を通して宮城を守衛していた」。

●女王国の周辺状況

「女王国の東方に海を渡ること1000余里のところに、倭国諸国と同じような国がある。みな倭種である。

また侏儒国があり、女王国の南に在る。人の身長は3~4尺、女王のところから去ること4000余里である。また裸国、黒歯国があり、同じように女王国の東南に在る。そこまでは遠洋航海一年で至るだろう」。

●解せないこと

「歯を黒く染め額に黥(げい)を彫(ほ)り、魚皮で冠をつくり、太針で粗衣(あらぎぬ)を縫うは大呉の国なり」

これは、文身の習俗のところで紹介した『史記』趙世家に見える武霊王の言葉である。こうしたことからも、断髪・黥面・文身と歯を黒く染めるのがセットで呉の水人の習俗だということは、『倭人伝』編纂者にも周知の事実だったはずである。

倭人も「お歯黒」をしていた。『日本書紀』にもある通り、日本の皇族・貴族は(古代から続いて江戸時代末まで)実際にお歯黒をしていたし、20世紀半ば頃までは庶民の間にもお歯黒をした女性がいた。こうしたお歯黒の習俗の根深さをみると、倭人には古くからお歯黒の習俗があったものと思われる。ところが、倭人の黥面・文身に触れた『倭人伝』は、これと、「民族的な習俗」という意味においてセットのはずの、倭人のお歯黒についてはまったく言及していない。

(ということは、3世紀の倭人はお歯黒をしていなかったのだろうか。ただしそうなると、お歯黒をする民族が弥生時代以降に倭国の支配者になったことになる。さながら「黒歯民族征服王朝説」である)。

倭人のお歯黒に言及していない『倭人伝』は、「女王国の東南に航海一年で至るところに、裸人種の国と歯を黒く染める人種の国がある」と書いている。むろん、侏儒国、裸国、黒歯国に魏の使節が行ったはずはないので、倭人からの荒唐無稽な面を含んだ聞き取り情報だろう。

どうやら、倭人と呉との関連には徹底して触れたくなかった節がある。この当たりが解せない。

先の文身の習俗のところでは、越の無余の逸話だけで呉の太伯の逸話にまったく言及していなかった。その理由については、「三国鼎立で魏との敵対関係が長かった呉については触れたくなかったのでは」と言う意味の推測を示した。同様に、呉がまだ健在だった時代に魏を正統王朝と認めて朝献してきた倭人が、呉人そのまんまの習俗をしていたとは書きたくなかったものか。

解せないのだが、この記録を書いた本人か編纂担当者でないと真意は分からないのかも知れない。

●倭種の国

後述するが、魏の使節たちがやってきたのは戦時下の倭国である。「取り込み中の来訪」のこともあって、倭国側は女王国のある島以外の情報を提供しなかったとみえて、魏の使節もほかに倭種の国がある程度のことしか把握しなかったようである。(私は九州説を採っているが、『倭人伝』のいう30ヵ国がすべて九州にあったとは考えていない)。

侏儒国・裸国・黒歯国については、それぞれ女王国を起点に説明している節がある。これらの情報は倭人からの聞き取り情報だろうし、話を伝えた倭人が実際に行ったのかも定かではない。侏儒国・裸国・黒歯国については、『倭人伝』解読にはほとんど影響のない風聞記録として深入りしないこととする。

●解せないこと

先に「対馬の方400余里と壱岐の方300余里が6倍よりも大きい」という、陸路6倍説の弱点に触れたが、もう一つの問題点が、この「侏儒国、裸国、黒歯国」に関する記録である。

「女王国東渡海千余里、復有国皆倭種。又有侏儒国在其南、人長三四尺、去女王四千余里。又有裸国、飼歯国復在其東南、船行一年可至」。これは、倭国30国に関する説明を終えた結びの文章だが、文節の終りの「船行一年可至」まで読めば、実際には行っていない土地に関する聞き取り記録だということが明白になる。女王国の東へ渡海1000余里にある倭種の国と、女王国の南へ渡海4000余里にある侏儒国には魏使は行っていないはずなのだが里程で書かれている。この当時の倭人は「里程知らず」である。では、なぜ里程で書かれているのだろうか。これは、倭人が日数で伝えたものを里数に直したと考えるしかない。(たとえば倭種の国が四国だったとすれば1日航海・1航海で1000里表記になる)。

ここで、「寸法知らずの倭人が里程をいうわけがない」「里程で書いているからには実際に行ったのだ」というのであれば、4000余里彼方の侏儒国へも行った理屈になる。だが実際に行ったのであれば、『倭人伝』の書き方からすればただ「ある」というだけではなく、もっと細かい国情なり特徴を記録しているはずである。何よりも、九州倭国の中さえ3分の1ほどしか視察できていないのに、九州島の外へ出かけた理屈にはならない。

これは海路距離表記の問題なので、「陸路6倍説」とは無関係の数値である。次に「寸法知らずの倭人が小人の身長を三四尺と伝えたのか」という寸法表記の問題がある。

※実在の小人といえば、身長1メートル前後である。かなり以前のこと、中国の奥地に住む小人族最後の生き残りの男性をテレビ取材番組で見たことがある。その小人は身長が1メートル前後で、「細身の小型の人間」という風貌をしていた。私の目には、いわゆる変異的な小人ではなく、一つの「種族」としての固定種に見えた。『倭人伝』のいう小人も身の丈3~4尺というから、身長72センチから1メートル前後で、これが実在する小人としては現実的な数字だろう。

仮に、この身長72センチが6倍で書かれているとすれば、実際は12センチの小人だったことになるが、現実問題としては架空の伝説の世界でしか存在し得ない大きさである。このようなことから、『倭人伝』のいう小人の身の丈3~4尺は、魏使が倭人から見聞きした大きさをそのまま魏の公式尺度で書いたものと思われる。(倭人が身振り手振りで小人の大きさを説明すれば、寸法を知っている者は寸法に換算して判断するものである)。

この記録を持ち出して、「6倍説でいけば侏儒国人の身長の3~4尺も6倍で書かれていることになる」という揚げ足的意見も想定されるが、三韓の面積表記の「方4000余里」が魏の公式尺度の6倍で書かれている事実ほうが、こうした枝葉よりも遥かに重い。

●倭地風土記の結び

「倭地を訪問調査したが、そこは大陸から途絶えた海中洲島の上に在って、大小の島々が絶えたり連なったりしており、訪問して巡り回った距離は5000余里ほどである」。

●周旋5000余里ばかり

周旋の意味解釈にあたって、最も妥当な比較判断の材料として『三国志』魏書に登場する用例を10数例ほど調べてみた。

・明帝紀に使われている周旋は「天体・五行の運行や循環」。

・曹仁、曹真、崔琰、郭嘉 、董昭、任峻、鄭渾、杜襲の各伝は「征討して回る」「軍事行動による転戦」。

・管輅伝の場合は、「常に馬車に同乗して巡る」と「万物の巡る変化」。

※わが国にも周旋という言葉がある。これは「斡旋する」「仲介する」という意味で、古くは不動産の仲介業者を「周旋屋」といった。『魏書』も一度だけこの意味で使用しており、臧洪伝に「感故友之周旋」(旧友の仲介に感じ)という文章がある。

以上の用例から判断すると、『倭人伝』の周旋は「巡る・回る」と解釈して間違いない。

一方の参問とは、浙江大学日本文化研究所は「訪ね問う」という注釈をつけている。『倭人伝』のいう参問は、聞き取り調査を含む意味の倭地訪問調査といった程度の古語だろう。まさに「訪ね問う」である。

漢字の例外に漏れず参にも複数の意味があるが、文脈やその前後関係などから最も適した意味に解釈するのが解読である。この場合の参は参上・参拝・参詣などに使われる参と同じで、「足を運ぶ・赴く・訪れる」という行動を意味する文字として使われている。

わが国では禅の世界に參問という用語がある。これは、修行僧などが禅師のところへ「出向いて質問する・問答をする・教えを乞う」といった意味で使われる。『倭人伝』のいう参問は、その記録の性格や前後関係から見渡して、訪問調査と翻訳するのが最も妥当だと判断する。

この周旋5000余里を倭地の領域や外周距離と解釈する例もあるが、周旋に外周とか周囲という意味はない。そうした解釈を否定する決定的な事実を提示する。

❶魏からの来訪者たちは、倭国30ヵ国を隈なく訪問調査できなかったといっている。倭地を隈なく調査して回れなかった魏志に、倭地全体の外周距離を把握できるわけがないのである。

❷下図のように、周旋5000余里を倭国の領域や倭地の外周距離とした場合、三韓の方4000余里という面積と比較して、倭地があまりにも狭すぎる。三韓の面積と比較した倭地の面積が現実の地理とはまったく遊離している。

※韓伝の方4000余里は、三韓の面積を4000余里四方で表現しているが、これでいけば三韓の外周距離は1万6000余里になる。朝鮮半島の南部にあった三韓の外周距離が1万6000余里で、これと比較すると、倭国の外周距離5000余里は狭すぎる。仮に5000余里が倭地の外周距離だとすれば、倭地は方1250余里になる。この面積対比数値を妥当だという人はいないだろう。 (対馬の外周距離が1600里、壱岐の外周距離が1200里、両者の合計で2800里になる。この計算でいけば、倭地の残りの外周距離は2200里しかない理屈である)。

●この周旋については、『三国志』呉書・諸葛恪伝に、解釈に苦しむ記録がある。

丹楊地勢険阻、與呉郡、会稽、新都、鄱陽四郡隣接、周旋数千里。

(丹楊の地勢は険しく、呉郡、会稽、新都、鄱陽四郡と隣接して、周旋数千里)。

三国時代のこと、呉の都・建業に近い丹楊という山岳地帯には、山越と呼ばれる勇敢で剽悍で戦いが得意な不服民族がいた。丹楊は山が険しく、山越の兵は強く、容易に抑えることができなかった。そうした中で、呉の武将たちは山越討伐を軍事演習を兼ねた手柄仕事として、山越族を平定しては呉軍に編入していた。こうしたことから、古来、丹楊郡は強兵を出すことで知られていた。呉の武将・陸遜は丹楊から数万の山越兵を得たというから、呉は、山越の民を重要な兵力供給源としていたようである。

そうした中で、諸葛恪が「私を丹楊郡に派遣していただけば、3年で山越兵4万人を手に入れられます」と孫権に申し出る。群臣はみなこの意見に反対した。表記した一文は、「丹陽の地勢は険しく、呉郡・会稽・新都・鄱陽の四郡と隣接して周旋数千里。山谷が幾重にも重なり、その奥地の住民は武器を持って山野に潜んでいる。銅や鉄を算出し、自ら甲冑や武器を生産している。勇敢で戦いを好み気力も高く、群がって攻めるかと思えば四散して山奥へ逃げ込む」。だから「とても手に負えない」という群臣の発言の冒頭の部分にあたる。

つまりここに登場する「周旋数千里」は、何ごとも大ぎょうにいう中国人が、諸葛恪の提案に反対するためにその道のりをオーバーに強調したものである。文脈からみても、反対理由として①丹楊郡までの距離の遠さ、②丹楊郡の地勢の険しさ、③丹楊郡住民の剽悍さ頑強さの3つを並べているのであって、「周旋数千里」を丹楊郡の外周距離と訳しては、「反対理由」を述べた文脈が支離滅裂になってしまう)。

※この周旋数千里を丹楊郡の外周距離だと解釈した上で、『倭人伝』のいう周旋5000余里を倭地の外周距離だとする意見もある。これは、「数ある用例の中から、たった一つだけ解釈に不確実性を伴う部分を持ち出して横紙破りな解釈をしておいて、これを論拠として論証や反論に用いよう」という手法である。

というわけで私は、以下のような意味に読むことにした。

「魏の使節たちが訪れた倭地は、大陸から途絶えた海中洲島の上にあって、大小の島々や入り江や半島からなっており、訪問調査で巡り回ったのは五千余里ばかりである」。

『三国志』魏書の用例で見た通り周旋にも多様な意味と多様な用法があって、その状況によって解釈も異なってくる。たとえば、天体・五行の運行や循環の場合は「周期」ととれるし、万物の巡る変化をいう場合は不定期サイクルになる。また、軍事行動による転戦には迂回もあれば一時撤退などもあるだろうから、その動き一層複雑である。さらには、出発点と終点が同じであれば「往復」とみなすことができる。そのようなわけで、周旋の形態については「一周・半周・円弧回り」などと一元的には断定できず、用いられている状況を加味して判断するべきだろう。そのためにも、ある程度の幅をもたせて「巡る・回る」と翻訳するのが良いようである。

倭国を訪問調査した魏の役人たちが回り巡ったのは5000余里ほどとした場合、目的地までの片道距離を述べているのではなく、あくまでも巡り回った距離(踏破距離)である。単純計算でいえば、末盧国から邪馬台国までの往復4000里と、対馬と壱岐のわずかな内陸踏査距離を含めると、調査のために巡り回ったのは1000里弱になる。

なお、この文章は倭地の沿革、倭地までの行程説明と各国の概要、その余の傍国、狗奴国の存在、倭地風土記(刺青の習俗、そのルーツ仮説、服飾、農産物、生物、軍備、気候風土、寝食習慣、葬喪儀礼、持衰、産物と天然資源、卜骨占い、寿命・婚姻制度)、法制・罰則、税制・経済、出入国管理、民間人の対応・態度、女王誕生の経緯、来訪当時の卑弥呼の周辺状況、女王国の周辺立地などなど、倭国見聞調査記録の結びとして書かれている。

むろん、一連の文章は文章構成、章立て、記述趣意のどの角度からみても、邪馬台国に至るまでの里程数値や倭地の領域とは何の関係もない。この中の周旋5000余里を、里程計算や倭国の領域計算に取り込んではならない。