ハイゼットカーゴは貨物車(商用車)。安い貨物車はコストダウンのため、プラスチックパーツの塗装がされていないことがあります。昔と違って今はバンパーくらいは塗装してくれるようになりましたが、このハイゼットカーゴもドアミラーやドアハンドルは塗装されておらず、無塗装樹脂の黒のまま。

この黒は「これは貨物車です」っていう目印のようなものだし、緑色の車体の中に黒の無塗装樹脂があると目立つので、同じ色に塗装することにしました。無塗装樹脂は劣化しやすくだんだん白くなってきますしね。

用意したもの。

・シリコーンリムーバー:塗装の前には脱脂が必須。普通のパーツクリーナーでもいいかなと思っていたけれど、プラスチックパーツに攻撃性があるので、一応専用品を使いました。

・バンパープライマー:プラスチックパーツは塗料が密着しにくいのでプライマーを使います。

・プラサフ:塗料の密着のためと、下塗りのため。

・カーペイント:車体と同じ色の塗料です。

・クリアペイント:メタリックパーツには保護のためにも見た目のためにもクリアは必須。

マスキングして塗装することもできますが、パーツを外して塗装したほうが仕上がりが良くなるので、取り外すことにします。

まずはリアのドアハンドルから。リアドアはパワーウィンドウではなくシンプルな手動くるくるハンドルで簡素な作りなので分解も簡単です。

まず、ドアレバーとウィンドウハンドルを外す。

両方ともこんなΩ型の金具で固定されているので外します。ビニールひもや薄いタオルを隙間に挟んでゴシゴシ左右に動かするようにすると外れる。

http://minkara.carview.co.jp/userid/858199/car/862983/1542312/note.aspx

↑のサイトなどで外し方が解説されています。

外しました。こうなれば内張りが外れる。

内張りを外したらこんな感じ。窓の隙間から入った雨水が内側に入ってこないように、どの車でもこのようにビニールで覆われています。端がブチルゴムで接着されているので、それを剥がせば内側にアプローチできる。ちなみにブチルゴムは剥がしてもまだベタベタしていて、後でそのままくっ付けることができます。

さて、ビニールを剥がすと、まず鍵関連の金具が2つのドリルねじで付けられているのでそれを外す。ここの写真を撮り忘れた。

この鍵の部分は反時計回しに回していくと外れます。

そうすると奥にドアハンドルを固定している10mmのボルトが2つあるので、そのボルトを外す。

最後にレバーと繋げられている緑色のプラスチックパーツを外す。

そうするとリアドアのハンドルが外れます。本当はこれももっと分解して塗装しやすくしたかったけれど、これ以上は無理だった。部品が嵌め込まれていて外れない構造になっている。

外した部品はなくさないようにまとめておきます。

次はフロントドア。メクラネジ4つ、ドアノブの内側のネジ、ウィンドウとの間にあるウェザーストリップ、ドアロックピンを外したら内張りを外す。

それでも一気に内張りが外れるわけではなく、パワーウィンドウのスイッチへの電装のハーネスと、内側のドアノブに接続している樹脂部品が引っかかるので、その2つを外してやる。そうすると完全に内張りが外れます。

外れました。後々にスピーカーを付けたくなったら付けられるように、六角形の切込みが入れてあります。ここをくりぬいてやればスピーカーをポン付けできる。

スピーカーの配線もドアまで来ているので、後づけしてもそのまま使用可能。今はスピーカー一体型ラジオですが、もしカーナビを付けるなどしてそのラジオがなくなったらスピーカーもなくなってしまうので、その時はここにスピーカーを付けることにします。まあ、音楽とかは聞かないのでラジオ一体型のスピーカーで十分ですけれどね。

ちなみにコイツがスピーカー一体型ラジオです。当然ステレオではなくモノラルで、「ラジオを聞いてます」って感じの音。僕や妻はこれで十分ですが、音楽好きの人にとっては許容できないでしょうね。

ドアハンドルを止めているのはリアと同じく10mmの六角ボルト2つ。しかしここで問題発生。1つは手が届くところにあるけれど、もう1つは鉄板の裏側の見えないところにある。さすがにそこにアプローチするのは難しそうなのでフロントのドアハンドルは取り外すことはせず、マスキングで塗装することにしました。

塗装した後に気づいたのですが、ドアハンドルのちょうど内側あたりに謎の黒い物体があります。もしやと思って外そうとしたら簡単に外れました。ただのフタだったようです。

そのフタさえ外れれば、その穴からボルトにアプローチできる。そりゃそうだよね、ドアハンドルのボルトごときに簡単にアプローチできない仕組みになんてするわけないのだから、どこかにやり方があるに決まっている。あーあ、気づいていたらマスキング不要で簡単に塗装できたのに。気づくのが遅かった。

さて、外したパーツはマンションのベランダに作った簡易塗装ブースで塗装します。風も防げるし簡単。

フロントのドアハンドルは外せなかったのでマスキングで塗装。

周りに車がいたら塗料のミストが飛んでしまうので、何もない寂れた場所を探してそこで塗装します。さすがに自宅マンションの駐車場では塗装できない。隣の車が黒塗りの某ドイツ車なので、万が一塗装ミストを飛ばしたものなら大変なことになる。場所を探すのも面倒だし、マスキングも面倒だし、パーツを外せなかった代償は大きい。

脱脂した後に、まずはバンパープライマー。透明な液体。

その後はプラサフ。

ちょっとずつ塗り重ねていきます。

塗装は垂れたらオシマイなので、薄く塗り重ねることが大切。

真っ白になったところでプラサフ終了。

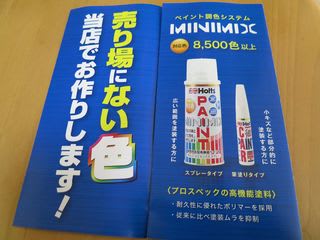

んで、カーペイントを塗っていく。うちの車はマイナーカラーなので補修塗料の大手の99工房にもホルツにもラインナップがありません。

大きめのオートバックスでホルツの塗料をオーダーメイドできるので作ってもらいました。北谷店で作ってもらった。2000円くらいだったかな。調合の機械とレシピがあればどんな色でも作れるはずなのです。塗装業者ではなく素人でもオーダーメイドで手に入るのはありがたい。

横着して厚塗りして塗料が垂れると全てが水の泡になるので、とにかく薄く塗る。

後は重ねるのみ。

スプレーの移動速度が遅すぎると垂れる。速すぎるとザラザラする。垂れるのは何としても避けたいので、少しザラザラしてもいいから速めに動かして薄く塗る。もちろんプロは垂れもザラザラも許されません。

全てを写真に撮っているわけではないけれど、8回くらい塗り重ねた気がする。

完成。

色は周りとだいたい合ったけれど、まだクリアを塗っていないので艶はない。

色は周りとだいたい合ったけれど、まだクリアを塗っていないので艶はない。

クリアはアクリルラッカーではなく、2液ウレタンを使います。DIYでの塗装は普通はアクリルラッカーですが、ラッカー塗料は耐久性が低いし、ガソリンやシンナーがかかると簡単に落ちてしまう。補修塗装であっても専門の業者はラッカーではなく2液ウレタンを使っています。ただ2液ウレタンは混ぜたら固まってしまうので素人の缶スプレーでは無理。クリアのみDIY用の2液ウレタンスプレーが販売されています。

金属の棒を押し込むと缶の中で2種類の液が混ざる仕組み。

どんどん硬化が始まるので、12時間以内に使わないといけない。

ちなみにこの2液ウレタンスプレーは、アクリルラッカーを塗ってから72時間以上空けてから使わないといけません。なので、一旦マスキングを剥がして、またマスキングをして塗装。面倒だが仕方がない。

何回かに分けて吹き付けて、無事に艶も出て表面が保護されました。塗装面に写った風景を見ると、周りの新車塗装に比べてぼやけている。ゆず肌とかみかん肌とか言われるもので、コンパウンドで磨けばもっと綺麗になるらしいです。自分としてはこのくらいで十分なのでここでやめておく。コンパウンドがけを失敗して全てやり直しになるのが怖いというのが一番の理由ですが。。ちなみにコンパウンドをかけるときは1週間以上空けるように書かれています。完全な硬化をするには時間がかかるので。

とりあえず完成です。プロには遠く及びませんが、自分としては十分満足。

あ、ドアを開ける時に見える部分も塗装してあります。この辺はマスキングだけでやろうとすると難しくて、パーツを外したからこそできる場所です。リアドアのハンドルだけでも外して塗装できてよかった。

塗装は難しいですね。車のボディーの補修塗装はとても難しく、素人がやると周りの連続した部分との色の違いがどうしても目立ってしまう。プロでも単にそのボディーカラーを吹くのではなく微妙な色合わせが必要になる。素人のスプレー塗装ではそんな色合わせはできないので当然色の違いが目立ってしまうわけです。色だけでなく艶なども合わせようとすると素人の設備と技術では不可能。なので小さなキズで塗装が欠けてサビ防止のためにタッチペンを使う以外には、補修塗装は自分では決してやりません(前の車でやってみたけれど当然のごとくダメだった)。

でもパーツの塗装であればその辺が気にならないので手が出しやすいです。正直失敗してもボディと違ってダメージは小さいし、パーツ塗装なら挑戦する価値はあるかと思います。パーツさえ外せれば大がかりなマスキングも必要ないですし(今回も本当はそうなるはずだった)。

ちなみに、今回の記事では成功したことしか書いていませんが、失敗したこともありました。

http://blog.goo.ne.jp/diving-snowman/e/5304c8d9c7a872724cad4943aac89f20

↑こちらに失敗した点などを書いています。

以上、ハイゼットカーゴのドアハンドル塗装でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます