山田洋次 あくまでシネマスコープあくまでフィルム 関川宗英

「畳の部屋で一家で楽しく会話しながら夕飯を食べる。ただそれだけのシーンにも見応えがあるのは、役者たちの演技のうまさももちろんだが、もうひとつ、シリーズがすべてシネマスコープで撮られていることにも理由がある。寅さんがテレビではなく明らかに映画だと思わせるのはそこである。もともと寅さんはテレビドラマが起源なのだから、テレビに勝つためにもシネスコの横幅の持ち味を活かすわけである。」(「週刊シネママガジン」http://cinema-magazine.com/new_kantoku/yamada.htm)

映画館で見る「寅さん」シリーズは、シネマスコープで上映される。あの横長の画面が、「映画だと思わせる」というのだ。そして、「シネスコサイズの端から端まで登場人物を配置させ、畳の上に座る寅さん一家のみんなを一度に映しだした。こうすることで、日本家庭の日常風景のリアリズムを表現することができたのである。」(同上)と評価する。 日本家庭のお茶の間といえば、『サザエさん』を思い浮かべる人も多いだろう。サザエさん一家7人が一つの座卓(冬なら、こたつ)を囲んで座るおなじみのシーンだ。画面手前のカツオたちは、背中を見せて座っている。縦横比3:4のテレビ画面は、ワンショットでサザエさん一家の食事風景をとらえる。寅さん一家とサザエさん一家、そのお茶の間をいかに画面に納めるか、それは映画のスクリーンサイズの変遷と深く関わり合っている。

シネマスコープの誕生は、1953年である。その縦横比は、5:12。そして、次の年の1954年には「ビスタサイズ」(9:16)が生まれる。その最初のヒット作となったのは、『ホワイト・クリスマス』(1954年)。主役の4人が横に並んで歌う場面や美しい雪景色を見事にとらえていたという。

それまでの映画は、スタンダードサイズと呼ばれる3:4の画面である。テレビは、このスタンダードサイズにならって、3:4の縦横比が世界標準となった。

1950年代、テレビは家庭のリビングに入り込み、庶民の娯楽として急速に成長する。そこで、映画はテレビに対抗するため、画面比率の大きなシネマスコープやビスタビジョン、シネラマ(3台のカメラで撮ったシーンを、3台の映写機で同時に上映する)など、差別化を図っていく。「迫力ある大画面をワイドスクリーンで」、こうして世界各地の映画劇場は大型化していった。ワイドスクリーンとは映画の特権化であった。山田洋次は、シネマスコープが導入された1950年代に映画界入りする。

そして1980年代、映画はビスタサイズが主流となり、シネマスコープは消えていく。しかしその後も、そのシネマスコープに山田洋次はこだわり続けてきた。

『寅さん』シリーズは、日本各地をロケしている。シネマスコープの大きいスクリーンには、日本の名所の美しい景色が映し出される。全国に点在する松竹系の映画劇場なら、シネマスコープの画面を堪能できる。『寅さん』シリーズが、「国民映画」と多くの人々に評価されてきた所以である。

画面の中央で男女が語り合い、その背景の片隅では犬が戯れていたりするのが映画の良さと山田洋次は語っている。これは、シネマスコープの横長の画面だから実現できる構図である。

4:3のテレビ画面なら、バストショットがどうしても多くなる。胸から上の上半身のショットで、役者の顔を見せ、セリフを交わすたびに、画面は切り替わる。上半身二人を向かい合わせて撮るロングショットは、テレビにはむかない。

ちなみに、美術の世界の縦横比はどうなっているのか。フランスでは昔から、絵の縦横の「美しい比率」には決まりがあることが分かっていた。今でも絵のサイズはおおまかに、「F」、「P」、「M」の3種類がある。

F 242ミリ×333ミリ(3:4) 人物画 スタンダードサイズ テレビ

P 220ミリ×333ミリ(6:9) 風景画

M 190ミリ×333ミリ(9:16) 海の風景画 ビスタサイズ

「F」は人物画、「P」は風景画、「M」は海の風景に向いているとされる。もっともワイドな「M」は映画のビスタサイズと同じであるが、この比率は、「黄金比」ともいわれ、昔から最も美しいとされるサイズである。「黄金比」は、木の枝の出方や花びらの並び方、巻き貝の曲り方など、自然の中にもたくさん見られるという。美術の世界のサイズは、このように自然界の基本的な構成比から得られたものである。

一方、バストショットのテレビ画面は3:4だが、人の絵に向いているという「F」の絵の比率と重なるのも頷ける。

テレビで活躍する俳優は歩き方が下手だと言った監督がいた。顔の表情とセリフでテレビドラマは進む。俳優が去っていく後ろ姿で演技することはまれかもしれない。まして、背景にこだわったショットなどテレビは期待しない。

風景の中の人物。横長の画面に、ヒロインと風景を納めるとき、主人公の言葉にできない心象を背景に語らせることもできる。うまい監督は、画(え)で見せる。黒澤明は撮影中、背景に入ってくる邪魔な木を「切ってしまえ」と言ったそうだが、映画監督はショットの細部にもこだわるものだ。

抑えきれない心情を、風の吹き荒ぶ風景で捉える。賑やかな家族を洗濯物がたくさん干してあるショットで見せる。主人公の死を届けられた白い花で告げる。一つのショットにも重要なプロットがあり、一つのショットからさまざまな意味を見つけるとき、私たちは映画の中にさらに深く引き込まれていく。

山田洋次は、主人公だけでなく、脇役の味も出そうとする。山田洋次がシネマスコープにこだわるのは、映画作りの基本的な姿勢につながるものといえる。寅がえらそうに説教を始めれば、ひろしが応じる。おいちゃんが「ばかだねえ」とチャチャを入れ、それをさくらやおばちゃんが笑って見ている。「フーテンの寅さん」おなじみのこの座卓を囲むシーンだが、全ての登場人物の顔が横長の画面に見えている。そしてやにわに、そのショットの左から、タコ社長が現れ一悶着が起きる。「画面中央で男女が語り合う片隅で犬が戯れていたりする」ショットこそ、横長画面の真骨頂である。

しかしそのような技術的なこと以上に、古き良き映画の遺産ともいえるシネマスコープに21世紀の今もこだわる理由は何なのだろうか。テレビの台頭する1950年代、映画を特権化するために生まれたシネマスコープは、ビスタサイズとの競争に完全に負け、今や遺物でしかない。映画を製作する時点で同時にTV放映権やビデオ化権も売るようになった現在、「TV放映」「ビデオ化」の際にもっとも見やすいサイズがビスタサイズである。これが世界の映像産業の基本戦略となっているが、山田洋次はシネマスコープにこだわリ続けてきた。それは、次のようなフィルムへのこだわりに通じるものといえる。

「僕はフィルムが大好きで、ずっとフィルムで撮ってきた。今、来年の映画の準備をしているんですが、スタッフには『いいか、人類最後のフィルム製作をするんだからな』と言っている」

「フィルムとデジタル、どっちが優れているとかいないとか、僕もまだ正確には言えない。ただ、フィルムの歴史が終わる。今僕たちは、映画の転換期にいる。それだけは確かです」(2011年10月28日 [シネマトゥデイ映画ニュース])

撮影所システムの最後の監督かもしれない山田洋次は、人類最後のフィルム映画を作ろうとしている。さて、人類最後の映画はシネマスコープだろうか。

最新の画像[もっと見る]

-

スイート・イースト 不思議の国のリリアン

2ヶ月前

スイート・イースト 不思議の国のリリアン

2ヶ月前

-

岸信介とアメリカ 関川宗英

8ヶ月前

岸信介とアメリカ 関川宗英

8ヶ月前

-

岸信介とアメリカ 関川宗英

8ヶ月前

岸信介とアメリカ 関川宗英

8ヶ月前

-

岸信介とアメリカ 関川宗英

8ヶ月前

岸信介とアメリカ 関川宗英

8ヶ月前

-

「最後の宿題」提出期限無し

11ヶ月前

「最後の宿題」提出期限無し

11ヶ月前

-

『パスト ライブス 再会』

12ヶ月前

『パスト ライブス 再会』

12ヶ月前

-

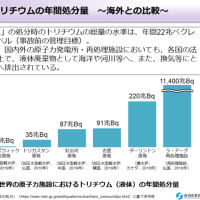

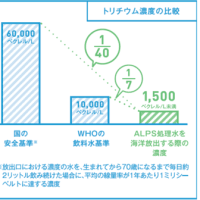

処理水の海洋放出 関川宗英

2年前

処理水の海洋放出 関川宗英

2年前

-

処理水の海洋放出 関川宗英

2年前

処理水の海洋放出 関川宗英

2年前

-

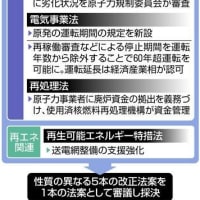

GX関連法 60年超の原発議論 関川宗英

2年前

GX関連法 60年超の原発議論 関川宗英

2年前

-

GX関連法 60年超の原発議論 関川宗英

2年前

GX関連法 60年超の原発議論 関川宗英

2年前

「映画」カテゴリの最新記事

CⅩⅩⅩⅩⅧ「オステンデ」2011を見る聴く 『エイガニッキ』 SASHI-ハ...

CⅩⅩⅩⅩⅧ「オステンデ」2011を見る聴く 『エイガニッキ』 SASHI-ハ... スイート・イースト 不思議の国のリリアン

スイート・イースト 不思議の国のリリアン CⅩⅩⅩⅩⅦ「blue」2003を見る聴く、 『エイガニッキ』 SASHI-ハラ...

CⅩⅩⅩⅩⅦ「blue」2003を見る聴く、 『エイガニッキ』 SASHI-ハラ... CⅩⅩⅩⅩⅥ「わらじ片っぽ」1976を見る聴く、 『エイガニッキ』 SASHI-ハ...

CⅩⅩⅩⅩⅥ「わらじ片っぽ」1976を見る聴く、 『エイガニッキ』 SASHI-ハ... CⅩⅩⅩⅩⅤ「ひとつのバガテル」2015を見る聴く 『エイガニッキ』 SASHI...

CⅩⅩⅩⅩⅤ「ひとつのバガテル」2015を見る聴く 『エイガニッキ』 SASHI... CⅩⅩⅩⅩⅣ「大いなる幻影」1999 『エイガニッキ』 SASHI-ハラダ 202...

CⅩⅩⅩⅩⅣ「大いなる幻影」1999 『エイガニッキ』 SASHI-ハラダ 202... CⅩⅩⅩⅩⅢ「私の彼氏」1947 『エイガニッキ』 SASHI-ハラダ 2025/1/2

CⅩⅩⅩⅩⅢ「私の彼氏」1947 『エイガニッキ』 SASHI-ハラダ 2025/1/2 CⅩⅩⅩⅩⅡ「女であること」1958 『エイガニッキ』 SASHI-ハラダ 202...

CⅩⅩⅩⅩⅡ「女であること」1958 『エイガニッキ』 SASHI-ハラダ 202... CⅩⅩⅩⅩⅠ「あらくれ」1957を見る聴く 『エイガニッキ』 SASHI-ハラ...

CⅩⅩⅩⅩⅠ「あらくれ」1957を見る聴く 『エイガニッキ』 SASHI-ハラ... CⅩⅩⅩⅩ「進めオリンピック」1932を見る聴く 『エイガニッキ』 SASH...

CⅩⅩⅩⅩ「進めオリンピック」1932を見る聴く 『エイガニッキ』 SASH...

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます