こんにちは、AltのSです。再びblog記事担当が回ってきました。

休みが多いもので、曲が進んでいて、少々焦り気味です。

新しい曲について書くつもりでしたが、

ちょうど団員同士のLINEで面白いネタがありましたので、

そちらについてちょっと語りたくなりました。

きっかけは、団員が紹介してくれた新聞記事に関してです。

それによると、「合唱の基本軸はテノール」と。そしてテノールの語源なども

書かれていました。

そこから話は発展し、教会で歌われる神への讃歌、が始まり?とか

グレゴリオ聖歌は男性が歌っている、という話につながりました。

考えてみると、不思議ですね。今日、私たちが耳にするグレゴリオ聖歌は男声のみ。

女声はないのかな?これが疑問でした。

中世では、ある例外を除いては、ありませんでした。

それは、教会が女人禁制だったことと関係があります。

地元を見ても当別のトラピスト修道院に女性は入ることはできません。

中世の女性観は二面性がありました。

一つは、アダムをそそのかしてリンゴを食べさせた悪女としてのイブ。

もう一つは、聖母マリアとしての、聖なる女性。

全く正反対の立場の女性観が存在し、21世紀の私たちには困惑するところです。

でも大体は、女性を劣っている、と見られることが多いのです。

女性は低く見られていたけれども、聖母扱い、矛盾していますよね。

一方で女子修道院というものもあり、女性がいて、聖歌は当然女性のみで歌われることになりますが、

これは自分たちだけにとどめておいて、

外部からくるものたちには聞かせませんでした。

女子修道院、これが例外です。

聖歌そのものが、現代の私たちが持つ感覚とは全く違っており、

癒しのための音楽ではありませんでした。

あくまでも神を讃える讃歌。

それに一度修道院に入ってしまうと、世俗的な喜びなどは感じてはいけないのです。

美しさに感動してもいけない、というのだから、相当厳しいところですね。

このようなエピソードが残っています。

ある少年が修道院に見習いとして、入ったものの、外の景色の美しさに心を奪われて、こんな感情をこれから先には決して持ってはいけない、と思った時、

その少年は絶望のあまり、自○してしまった、なんて可哀想な話があります。

現代では、美しい景色を楽しむことも、感情を思いっきり表現するのも自由、

そして、聖歌も男も女も楽しむことができる。

良い時代になりました。

聖歌の話で、半分ほど過ぎてしまいましたが、練習の話も書きましょう。

3月23日の練習は、H先生がお休みで、全てI先生にやっていただきました。

広く浅く、というのが23日の方針です。

今日のメニューはというと、

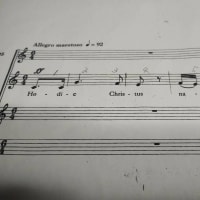

- Ave Maria N°17

- Ave Maria

朧月夜 - 瑠璃色の地球

- いとしのエリー

Ave Mariaは Villa-Lobosの作曲。歌詞はラテン語の昔ながらのAve Mariaなのですけどね。

Villa-Lobosというと真っ先に頭に浮かぶ曲が「ブラジル風バッハ」

「ブラジル風バッハ」は古典舞踊曲とブラジルの土着音楽をミックスさせた音楽。

こちらのAve Mariaは、古典的な宗教曲 Ave Mariaにラテン的な味付けをした感じがします。

ラテン語は、古代ローマで使われ、中世に入って、ヨーロッパの公用語となりました。

といっても実際に話されていた、というより、公式文書、礼拝で使用され、

ラテン語を起源にもつ言語が、

フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語になりました。

そのラテン語を語源に持つ国民(スペイン人、ポルトガル人)が中南米大陸に進出し、その地で、子孫を増やしたことから、中南米人をラテン系、と呼んでいるのですね。

Villa-Lobosがこの辺りを意識して曲を作った、かどうかはよくわかりませんが、

歌う私たちはちょっと心に止めてもいいかもしれません。

といっても、そこから何が見えてくるのか、それは私たち次第です。

23日の練習メニュー、外してはいけませんね。

「いとしのエリー」は、サザンの曲の中では人気ナンバーワンですので、カラオケで歌われる方多いでしょう。

が、自己流に歌ってしまう(というか自分に歌いやすい方法で歌う?)ので、

改めて楽譜を見ると、楽譜通りに歌うのは、なかなか難しいと気が付きます。

「瑠璃色の地球」、「いとしのエリー」は、ポップスで、

こうした曲が合唱編曲されるのはいいですね。

親しまれている曲ですから、お客様に、演奏会場に足を運んでいただきやすくなります

その分、私たちもカッコよく歌うべし、という使命がありますが。

その結果、聞いて喜んでくださったかたが入団してくれると、またまた嬉しいですね。

これまでポップス系をやってきた時、上手くできない理由が、

「若い人のリズムについていけない」というのがありましたが、

「いとしのエリー」作詞作曲の桑田佳祐は70歳越え。

他にも、70歳越えの有名なミュージシャンがたくさん増えました。

中島みゆき、小田和正などが挙げられますね。

そのミュージシャンたち、七十を過ぎても声がよく出てます。

特に、中島みゆきさんの発声方法は、クラシック風ですので、

私たちも多少参考にできるかもしれません。

私たちも「声がよく出ないのは歳のせい」なんて言ってられません。

それには、発声練習ももちろんながらも、体幹トレーニングなんかも必要ですね。

また、歌を歌うと、あご、口元、首あたりが鍛えられ、若さを保つことができるという利点もあります。

合唱やっている人は肌にハリがあって、若々しいのも、なるほどです。

私個人としては、小田和正の「たしかなこと」を入れて欲しかったのですが、

また別の機会に期待したいです。

さあ、次週も練習、頑張ります!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます