スウェーデンのストックホルム郊外に、王家の夏の離宮「ドロットニングホルム宮殿」があります。湖に浮かぶ島に位置しており、今でもそこには船でアプローチするという、とてもロマンティックなお城です。

ジャジャーン! どうです、素敵ですね~~~。

ここは世界遺産にも登録されていますので、日本からもたくさんの観光客が訪れているそうです。

その中に、「ドロットニングホルム宮廷劇場」がすっきりとした姿を示しています。

この地にこの離宮が建てられたのは1681年。歴代の王によって夏の滞在地として使用されましたが、演劇・音楽好きの王妃ルイザ・ウルリカによって、離宮の隣に劇場が建てられました。1766年のことです。

この王妃様の息子が、グスタフ三世。名君として知られましたが、同時に母の血を引いたからかやはり音楽・演劇好きで知られ、この離宮に滞在している間中、毎夜のようにオペラや演劇の上演を楽しんだのだそうです。ところがグスタフ三世は(こことは別の)劇場で暗殺されてしまいます。名君を失ったスウェーデンは混乱状態に陥り、国の勢いが弱くなるとともに、この離宮や劇場も顧みられなくなってしまいました。

(ちなみにこの暗殺事件はヴェルディによって「仮面舞踏会」というオペラに仕立てられました。)

これが現代にとても大きな贈り物をしてくれることになりました。18世紀に建てられ、そのままうちやられていた宮廷劇場は、20世紀の初めにある歴史学者によって「再発見」されます。許可を受けて入ってみると、まるで眠り姫のお城のように130年前の劇場が、そ・の・ま・ま、目の前に立ち現れたのです。

これがどれだけ貴重かというと、18世紀当時の大道具や奈落などセットがどのように仕掛けられていたのか、それがオペラや演劇などの出し物の進行とどのように関連していたのか、実物が証拠として出てきたのですから、正真正銘のタイムカプセルでした。

とくに面白いのが、舞台の両袖に設置された背景用のボードです。

↑こちらが正面から見たところですが、

袖に寄ってみるとこんなふうになっています。

そして、このボードは一気に出し入れできるようになっており、「最初は森」→「突然邸内」などの場面転換が瞬時にできるしかけになっています。

こちらが、再発見当時の写真。

この劇場を見た音楽評論家の石井宏さんは、以下のように述べています。

…19世紀以降の建て込み式の大道具の作り方では、この変化(引用者註:場面転換のこと)についていくことができない。そのため現代の公演では、ほとんんど場面転換をせずにやっているのが現状である。あるいはまた「フィガロの結婚」の第四幕では、宮殿の廊下で失くしたピンをパルパリーナが探し、フィガロがスザンナと伯爵の密会の段取りに気づくという場面があり、そのあとで夜の庭園の場になるのであるが、ここも現在では舞台転換が間に合わないので、最初から真っ暗な庭園の場にしてしまっている。だが、当時の真っ暗な庭で落とした一本のピンを探すのは、あり得ない不自然な話である。だが「早い場面転換」は18世紀では当たり前であった。それは、主な背景をつくるのが、左右の袖から繰りだす数枚のパネルと、上から降りてくる数枚の幕によって成り立っていたからであり(中略)舞台はあっという間に室内から森に変わることができた。

『ヨーロッパの音楽祭』1994年朝日新聞社

こんな舞台装置だったから、オペラ作者もそれに即したお話しを書いたんですね。

そして、もうひとつの大きな特徴はその奥行です。間口が9メートルなのに対し、奥行きは何と20メートルもあったとかで、例えば婚礼の行列なども(今なら上手から下手、あるいはその逆)、舞台奥から正面側にほんとうに近づいてくるリアル遠近法であったと思われるそうです。

こちら、矩計図です。図の右側が客席、中央の人が立っているところが舞台の最前面、左側が舞台奥行です。

赤で矢印が書いてあるところが袖のボード、その上には吊もの用のバトンがあります。

どうです、面白いでしょう! 見てみたいですよね。

ここでは毎年6月~9月に、18世紀の時代そのままに、ピリオド楽器を持ってかつらをかぶった宮廷楽団員が古式ゆかしく当時もののオペラを上演しています。そこには船で行くんですよ。モーツアルト、グルック、ハイドン、ヘンデルなどの作品が、その当時のままの空間で、その当時の楽器で(人だけは別ですが)演奏されるのはとてもゆかしい趣向ですね。

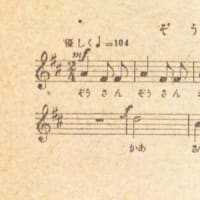

楽隊の皆さんも18世紀当時の衣裳をつけています。

これは、風の音を出す装置。

奈落です。人力です。

波の装置だそうですが、どうやってつかうんでしょうか。

王様の席。

どなたか!行って写真を撮ってきてください。

ジャジャーン! どうです、素敵ですね~~~。

ここは世界遺産にも登録されていますので、日本からもたくさんの観光客が訪れているそうです。

その中に、「ドロットニングホルム宮廷劇場」がすっきりとした姿を示しています。

この地にこの離宮が建てられたのは1681年。歴代の王によって夏の滞在地として使用されましたが、演劇・音楽好きの王妃ルイザ・ウルリカによって、離宮の隣に劇場が建てられました。1766年のことです。

この王妃様の息子が、グスタフ三世。名君として知られましたが、同時に母の血を引いたからかやはり音楽・演劇好きで知られ、この離宮に滞在している間中、毎夜のようにオペラや演劇の上演を楽しんだのだそうです。ところがグスタフ三世は(こことは別の)劇場で暗殺されてしまいます。名君を失ったスウェーデンは混乱状態に陥り、国の勢いが弱くなるとともに、この離宮や劇場も顧みられなくなってしまいました。

(ちなみにこの暗殺事件はヴェルディによって「仮面舞踏会」というオペラに仕立てられました。)

これが現代にとても大きな贈り物をしてくれることになりました。18世紀に建てられ、そのままうちやられていた宮廷劇場は、20世紀の初めにある歴史学者によって「再発見」されます。許可を受けて入ってみると、まるで眠り姫のお城のように130年前の劇場が、そ・の・ま・ま、目の前に立ち現れたのです。

これがどれだけ貴重かというと、18世紀当時の大道具や奈落などセットがどのように仕掛けられていたのか、それがオペラや演劇などの出し物の進行とどのように関連していたのか、実物が証拠として出てきたのですから、正真正銘のタイムカプセルでした。

とくに面白いのが、舞台の両袖に設置された背景用のボードです。

↑こちらが正面から見たところですが、

袖に寄ってみるとこんなふうになっています。

そして、このボードは一気に出し入れできるようになっており、「最初は森」→「突然邸内」などの場面転換が瞬時にできるしかけになっています。

こちらが、再発見当時の写真。

この劇場を見た音楽評論家の石井宏さんは、以下のように述べています。

…19世紀以降の建て込み式の大道具の作り方では、この変化(引用者註:場面転換のこと)についていくことができない。そのため現代の公演では、ほとんんど場面転換をせずにやっているのが現状である。あるいはまた「フィガロの結婚」の第四幕では、宮殿の廊下で失くしたピンをパルパリーナが探し、フィガロがスザンナと伯爵の密会の段取りに気づくという場面があり、そのあとで夜の庭園の場になるのであるが、ここも現在では舞台転換が間に合わないので、最初から真っ暗な庭園の場にしてしまっている。だが、当時の真っ暗な庭で落とした一本のピンを探すのは、あり得ない不自然な話である。だが「早い場面転換」は18世紀では当たり前であった。それは、主な背景をつくるのが、左右の袖から繰りだす数枚のパネルと、上から降りてくる数枚の幕によって成り立っていたからであり(中略)舞台はあっという間に室内から森に変わることができた。

『ヨーロッパの音楽祭』1994年朝日新聞社

こんな舞台装置だったから、オペラ作者もそれに即したお話しを書いたんですね。

そして、もうひとつの大きな特徴はその奥行です。間口が9メートルなのに対し、奥行きは何と20メートルもあったとかで、例えば婚礼の行列なども(今なら上手から下手、あるいはその逆)、舞台奥から正面側にほんとうに近づいてくるリアル遠近法であったと思われるそうです。

こちら、矩計図です。図の右側が客席、中央の人が立っているところが舞台の最前面、左側が舞台奥行です。

赤で矢印が書いてあるところが袖のボード、その上には吊もの用のバトンがあります。

どうです、面白いでしょう! 見てみたいですよね。

ここでは毎年6月~9月に、18世紀の時代そのままに、ピリオド楽器を持ってかつらをかぶった宮廷楽団員が古式ゆかしく当時もののオペラを上演しています。そこには船で行くんですよ。モーツアルト、グルック、ハイドン、ヘンデルなどの作品が、その当時のままの空間で、その当時の楽器で(人だけは別ですが)演奏されるのはとてもゆかしい趣向ですね。

楽隊の皆さんも18世紀当時の衣裳をつけています。

これは、風の音を出す装置。

奈落です。人力です。

波の装置だそうですが、どうやってつかうんでしょうか。

王様の席。

どなたか!行って写真を撮ってきてください。