「這い上がれない未来」藤井厳喜/著読みました。「新円切替」「国家破産」に続く(どちらも読んでいません)の続編で、日本の借金問題により派生する問題と

「下流社会」を関連付けた中身になっています。

今日は朝8時発の「しなの」で松本へその後レンタカーで松本-長野を移動。松本-名古屋間の電車の中で読みました。

背表紙に書かれているヴィトンやシャネルのバッグに関する記述のレベルの下流ならそれ程下流も悪くないと思う人も多いのではないだろうか。実際はそこから徐々に落ちていくということになるのだろうが。

ブランドのバッグを例に挙げた記述での、上流ほどむしろ言葉遣いがシンプルになるというのはなかなか興味深い記述だった。ただ、ここで記述される上流の例は(例えばワインをいちいち選ばない。店でもっともいいワインが黙って出てくるから)などは文字通り上流で、この本で扱われる下流に落ちると表現されるような中流層(中流に残るとしても)では関係なく、起業などで成功していくわずかな単に優秀というだけでは片付けられない人たちという気がします。

この本では下流の下に下層という存在があることを前提にしているのだが、少なくとも下層にならない限り、激しい競争に勝ち残り続けていくことで得ることのできるものは、果たして下流とそれ程の違いがあるといえるのだろうか?

寝ているとき以外に自由はない状態になるというような記述もあるが、それは競争に勝ち残るというプロセスにいる限りはこの本で言う上流だろうが、中流であろうが下流であろうが結局のところほとんど変わりがないように見える。

国という面では競争力を失い、より悲惨な下流でとどまれるものが下層になるなどの問題がおきると思われますが、個人の問題と全体の問題が少々混ざって語られているような感じがしました。

結局この本での中流にとどまるためには永続的な競争に勝ち残る必要がある訳でそれはまさしく真実であると思う。その過程で得ていく経験や知識が楽しめるようであればそれはすばらしいことだと思うが、どちらが楽しいのか、幸せなのかという価値観の問題になる。

その価値観にあわせて、平等なチャンスを得られる社会ということはまさしくこの本で主張する通りだとは思うが・・・。親の価値観が下流的だといって、その子どもの価値観が下流的とは限らないし。現実問題としてはより教育にお金のかけられる層が少なくとも有利になることは間違いないでしょうが。

そもそも価値観がどうのこうのといってること自体が下流的ですかね。

「下流社会」の方がより身近で切実な問題として、感じることができましたね。これは「下流」へ落ちていく要素を私が持っているということかもしれません。

ところでこの本の中で訳知り顔の評論家の持論に納得させられて踊らされるようでは・・・というような記述がありますが、そうするとこの本にも・・・ということになりますね。

ところでなんだかんだで名古屋に戻れたのは10時半。その後会社に戻り、家に着いたのは11時半。そんなわけで走りませんでした。

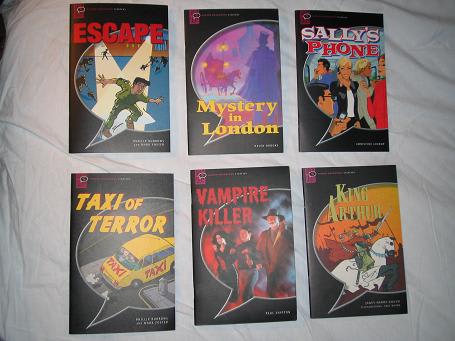

ついでに多読英語の本は久しぶりに1冊読了。

「the house of picture and abbot thomas's tresure」MRジェイムズの怪奇小説です。12,000語。

累計74700語