トミヨ属淡水型 学名:Pungitius tymensis

水がきれいで水草が茂った岸辺の水たまりや小川、湧き水のある所に

1年中生息しています。

水生昆虫やヨコエビなどを食べています。

産卵期(4-6月)になると、オスが水草類を集めて、水中にピンポン玉状のような大きさ数cmの巣を作ります。

メスが巣の中に産卵すると、オスが受精させます。

その後、オスは食べ物を摂らず、卵を守りながら、

巣の中に新鮮な水を送るなどの世話をします。

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO7

トミヨ属淡水型 学名:Pungitius tymensis

水がきれいで水草が茂った岸辺の水たまりや小川、湧き水のある所に

1年中生息しています。

水生昆虫やヨコエビなどを食べています。

産卵期(4-6月)になると、オスが水草類を集めて、水中にピンポン玉状のような大きさ数cmの巣を作ります。

メスが巣の中に産卵すると、オスが受精させます。

その後、オスは食べ物を摂らず、卵を守りながら、

巣の中に新鮮な水を送るなどの世話をします。

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO7

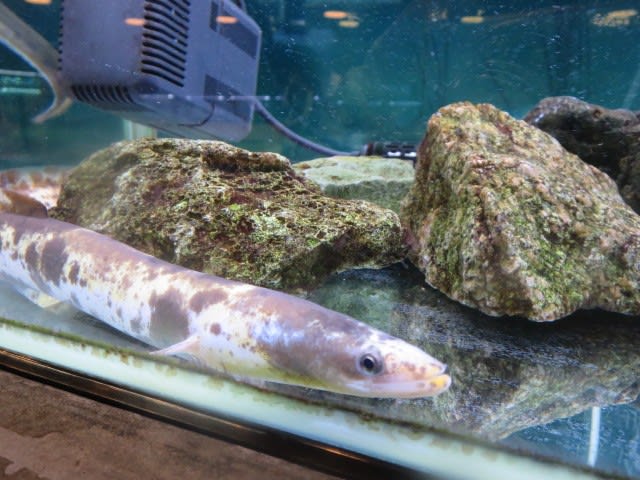

パンダウナギ (二ホンウナギの突然変異)

全体が白黒のまだら模様になるパンダウナギは、数万匹に1匹の割合で現れる突然変異種です。

自然界では、その外見から目立つため天敵に狙われ命を落としやすいため、なかなか見つかることはありません。

多くは養殖の個体で発見されています。

別名:白黒ウナギ、ダルメシアンウナギ

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO6

ウナギ(二ホンウナギ) 学名:Anguillidae japonica

本州以南、韓国、中国南部、台湾に分布しています。

ふ化後数カ月間幼生として海洋生活期を過ごし、初冬~初夏になると稚魚(シラスウナギ)が海から遡上します。数年間川で成長したあと降河してマリアナ近海の産卵場所に向かいます。餌はエビやカニなどの小動物です。

食用魚として人気な一方で生息数が激減しており、2013年に絶滅危惧ⅠB類に指定されました。

食用として、日本では土用の丑の日に夏バテ予防に食べられています。

主にニホンウナギで蒲焼や鰻丼などの調理方法で、古くから食文化に深い関わりを持つ魚です。

漁業・養殖共に日本では広く行われてきたが、近年は国外からの輸入が多くなってきている。

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO5

新潟県内水産試験場が平成9年から始めて17年間の取り組みを絵て、従来にない色彩の白地に黄色の斑紋がのった新品種「黄白」を誕生させました。近年、錦鯉は海外で人気が高まっており、従来にない色彩の鯉が求められていました。平成26年6月に県内生産者を対象に試験配布しました。

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO4

ナマズ 学名 Silurus asotus

ほぼ日本全国に分布し、湖沼や河川の中、下流域にすむ夜行性の極めて貪食な魚です。

水面近くにいる小魚やカエルなどに、下からパクリと食いつきます。

この習性を利用して「ぽかん釣り」と呼ばれる方法が行われます。

日本におけるナマズは、古代から食用魚として漁獲されたほか、さまざまな文化に取り入れられた歴史をもっています。

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO3