ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 日本公演2013

Berliner Philharmoniker Japan tour 2013

2013年11月19日(火)19:00~ サントリーホール B席 2階 RA2列 9番 31,000円

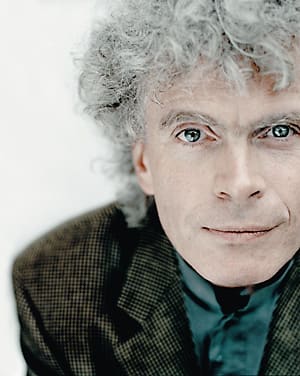

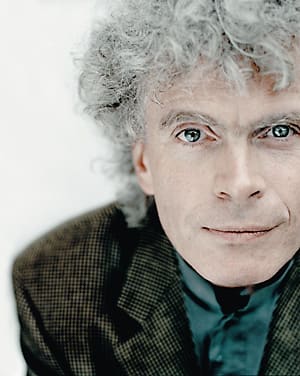

指 揮: サー・サイモン・ラトル

管弦楽: ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

【曲目】

ブーレーズ: ノタシオン

ブルックナー: 交響曲 第7番 ホ長調 WAB107(ハース版)

今年の11月、海外の一流オーケストラの来日ラッシュも大詰めを迎え、いよいよベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の登場である。ベルリン・フィルは今回で12回目、2011年以来2年ぶりの来日。シェフであるサイモン・ラトルさんとの来日公演は4回目となる。今年のツアーでは、愛知、大阪、兵庫、東京で2回、川崎と回り、6回のコンサートを行う。用意されたプログラムは2種類で、愛知、大阪、東京、川崎で、「春」をテーマに、シューマンの交響曲第1番「春」、樫本大進さんをソリストにプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第1番、そしてストラヴィンスキーの「春の祭典」が演奏される。一方の兵庫と東京では、ブーレーズの「ノタシオン」とブルックナーの交響曲第7番というプログラムだ。

再三言っているように、今年2013年の11月は、海外の一流オーケストラの来日ラッシュが続いていて、サントリーホールでベルリン・フィルのコンサートが開催されている今日の同時刻にも東京オペラシティコンサートホールではバーミンガム市交響楽団のコンサートがある。一昨日の11月17日(日)にはサントリーホールでウィーン・フィルとミューザ川崎でロイヤル・コンセルトヘボウ管があり、昨日はサントリーホールでベルリン・フィル、東京文化会館でロイヤル・コンセルトヘボウ管、東京オペラシティでバーミンガム市響、といった具合。これでは私たち音楽ファンも何処へ行けばよいのか、身体はひとつしかないので困ってしまう。面白いことに、今日のベルリン・フィルのコンサートでは、知っている人にまったく出会わなかった。・・・・ベルリン・フィルなのに(?)。

ホールに入ってまず驚いたのが、ステージ上に隙間なく並べられた椅子と譜面台と一部の楽器たち。今日の席はRAブロックなのでステージを上手側から俯瞰できる位置なので、ステージの様子がよく見えるのだが、何だかやたらに椅子が多いので数えてみたら、弦楽5部は18型になっている。第1と第2のヴァイオリンが対向配置になっていて、第1の奥がヴィオラ、第2の奥がチェロ、ステージの右端にコントラバス。雛壇の管楽器は4管編成。ハープが3台。さらに、半円形のステージ最後列に打楽器が奏者だけでも10人以上、楽器の数はもっと多く、ズラリと並んでいる。ピアノ、チェレスタ、マリンバ、シロフォンもある。この100人以上の大編成は、もちろん「ノタシオン」のための布陣だ。指揮者用の譜面台にも巨大なスコアが乗っている。つまり楽器パートがとても多いということだろう。

拍手に迎えられてベルリン・フィルのメンバーたちが入場してくる。昨日、プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲を弾いた樫本大進さんは、今日は第1ヴァイオリンのフォアシュピーラーの席に座っていた。首席ヴィオラの清水直子さんは3番手の位置だった。全員が揃うと、ステージ上は人と楽器と譜面台でいっぱいである。ラトルさんが出てこようとしても通り道がなく、奏者の間をジグザクに歩いて苦笑いしつつも、大きな拍手で迎えられた。

前半はブーレーズの「ノタシオン」。滅多に聴ける曲ではないなぁと思っていたのだが、これは編成を見て納得。これでは普通のオーケストラの定期演奏会などで採り上げられないはずだ。元々はブーレーズが19歳の時(1945年)に書いたピアノ用の小品集で12曲あったものを、1978年になってから管弦楽に作曲し直していった。この時1番~4番が完成し(1984年に改訂)、1998年に飛んで第7番が出来上がったところで止まっている。従って完成しているのは5曲のみということになる。12音技法によって書かれたピアノの小品を、ここまで巨大な編成の管弦楽版に作り替えていること自体が凄い。そして作曲者の希望などもあって、演奏順は、1、7、4、3,2、の順だという。現代音楽はどうもややこしいこだわりの世界だ。

曲が始まれば、ベルリン・フィルの機能性がどうだとばかりに押し出されてくる。旋律がどこにあるのかよく分からない曲で、和声も複雑な不協和音の連続、そして変拍子。しかしながら演奏は見事で、アンサンブルはしっかりと構築されているし、各パートが鋭いリズム感で縦のラインを合わせてくる。ダイナミックレンジが広く、大編成のオーケストラは全合奏では途方もない音量で爆発している。RAブロックで聴いているので、オーケストラのすべての音が余すところなく聞こえるだけに、さすがに世界一のオーケストラといわれるだけの演奏能力を見せつけられた。

後半はブルックナーの交響曲第7番。今日の演奏で使用されるのはハース版ということだ。従ってスコア上には第2楽章のシンバル1発はないはずなのだが、後半用に大部分の打楽器が撤去されたステージ上にはシンバルが残されていた。このシンバルの問題については、プログラムノートにも1ページを使って説明されていた。それほど重要な問題ということなのだろう。今日はハース版をしようするものの、指揮者の判断でシンバルが追加されたようである。

まず、オーケストラの編成は、弦楽5部は18型で同じ。2管編成になるので中央の雛壇に木管が集められ、後列にトランペット3、トロンボーン3、チューバが横一列に並ぶ。ホルン4は右側の奥、チェロの後ろ辺りに2名×2列に配置、その後方にワグナーチューバ4が一列に並んでいる。ティンパニは最後列の中央、その左側にシンバルがあった。

ラトルさんが登場して第1楽章が始まるが、とくに緊張感が高いといった雰囲気でもなく、ごく自然体である。いわゆる「ブルックナー開始」で静かに始まったものの、第1主題のチェロからかなりの音量でグンと押し出してくる。12名のチェロの厚みのある音が印象的だ。主題がオーケストラに拡がって行くと、かなりの音量になった。しかしそこはベルリン・フィルだけあってクリアで緻密な音色のまま音量だけが大きくなったよう。主題がしつように繰り返され、大きなうねりのようになって強弱を繰り返していくのも、ダイナミックレンジの広い演奏で、雄大な造形を描き出していく。

ラトルさんの音楽作りは、ストレートで非常に明快。旋律の美しいこの曲をオーケストラを自在にコントロールして歌わせて行くが、常に節度が保たれている一方で、間合いとタメの取り方で劇的な効果を呼ぶのも非常に巧い。それに呼応するベルリン・フィルの演奏技術とクセのない音色、豊かな音量が合わさって、実に華麗で豊潤なブルックナーとなった。

第2楽章は「荘厳に」とあるように、重々しく始まったが、ある意味でベルリン・フィルの演奏には「暗さ」が足らないような気もする。音色と言うよりは、演奏自体が明瞭で鮮やかすぎるのだ。この辺りは、ドイツのローカル・オーケストラの方が渋みがあって良いかもしれない。ロンドのBの部分に現れる弦楽の美しい旋律などは、完璧とも言える演奏で、限りなく美しいのではあるが・・・・。そして後半に最大の盛り上がりを見せ、金管群の晴れやかで力強い咆哮にシンバル1発とティンパニの連打で最高潮を迎える。何という迫力、そして豊かな響きか。続くワーグナーのための「葬送音楽」に至っては、ワグナーチューバの不安定な和音が、不吉な効果を出して、見事なものである。

第3楽章のスケルツォは、主題のトランペットも伸びやかで巧い。広いダイナミックレンジのオーケストラが、弱音から強奏までをダイナミックに、そしてしなやかに演奏していく。トリオ部分の抒情的な旋律は、美しい弦楽のアンサンブルが見事な演奏で聴かせた。

第4楽章はの明るい曲想は、明瞭にベルリン・フィルのサウンドにもよく合っている。軽快で伸びやかな第1主題、牧歌的で美しい第2主題、豪放な第3主題の表現力の対比も素晴らしい。第3主題から逆に回帰してくる再現部からコーダに至るフィナーレは、目まぐるしく変わる曲想とテンポを、ラトルさんがすっきり整理した形で分かりやすく、そしてダイナミックにまとめ上げた。

さて聴き終えてみると、やはり予想していた通り、ベルリン・フィルは圧倒的に素晴らしい演奏技術と豊かな表現力で、実に素晴らしいブルックナーを描いて見せた。そこにいた誰しもが感じたことだと思うが、やはりベルリン・フィルは世界で最高のオーケストラだということだ。とにかく巧い。文句の付けようもなく巧いのである。世界中の一流奏者を集めているだけあって、どんな角度から見ても隙のない演奏ができる。オーケストラ像の理想的なカタチのひとつであろう。

ここからは、あくまで個人的な感想だが、私は今日の演奏を聴いて、素晴らしい演奏だと分かっているのに、不思議と感動が薄かった。インターナショナル・オーケストラのベルリン・フィルを英国出身のラトルさんが指揮をして描き出すブルックナーは、インターナショナルな純音楽としては純粋に素晴らしいと思う。しかし、オーストリア人でウィーンで成功も苦悩も味わい、敬虔なカトリック教徒で・・・・、といったブルックナーの人間性やローカル色はあまり感じられなかった。だからダメだというつもりもないが、何となく、まあ何となくというレベルであるが、ちょっとした違和感を感じてしまった、ということだろう。

演奏が終わって、アンコールもなく、拍手と喝采は多かったが、ラトルさんのソロ・カーテンコールは1回ですんなりと終了。B席で31,000円もする2時間のコンサートは、こうしてアッサリと終わってしまったという印象だった。私としては、ウィーン・フィルの方が「聴くことができた喜び」を強く感じたと言っておこう。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

Berliner Philharmoniker Japan tour 2013

2013年11月19日(火)19:00~ サントリーホール B席 2階 RA2列 9番 31,000円

指 揮: サー・サイモン・ラトル

管弦楽: ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

【曲目】

ブーレーズ: ノタシオン

ブルックナー: 交響曲 第7番 ホ長調 WAB107(ハース版)

今年の11月、海外の一流オーケストラの来日ラッシュも大詰めを迎え、いよいよベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の登場である。ベルリン・フィルは今回で12回目、2011年以来2年ぶりの来日。シェフであるサイモン・ラトルさんとの来日公演は4回目となる。今年のツアーでは、愛知、大阪、兵庫、東京で2回、川崎と回り、6回のコンサートを行う。用意されたプログラムは2種類で、愛知、大阪、東京、川崎で、「春」をテーマに、シューマンの交響曲第1番「春」、樫本大進さんをソリストにプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第1番、そしてストラヴィンスキーの「春の祭典」が演奏される。一方の兵庫と東京では、ブーレーズの「ノタシオン」とブルックナーの交響曲第7番というプログラムだ。

再三言っているように、今年2013年の11月は、海外の一流オーケストラの来日ラッシュが続いていて、サントリーホールでベルリン・フィルのコンサートが開催されている今日の同時刻にも東京オペラシティコンサートホールではバーミンガム市交響楽団のコンサートがある。一昨日の11月17日(日)にはサントリーホールでウィーン・フィルとミューザ川崎でロイヤル・コンセルトヘボウ管があり、昨日はサントリーホールでベルリン・フィル、東京文化会館でロイヤル・コンセルトヘボウ管、東京オペラシティでバーミンガム市響、といった具合。これでは私たち音楽ファンも何処へ行けばよいのか、身体はひとつしかないので困ってしまう。面白いことに、今日のベルリン・フィルのコンサートでは、知っている人にまったく出会わなかった。・・・・ベルリン・フィルなのに(?)。

ホールに入ってまず驚いたのが、ステージ上に隙間なく並べられた椅子と譜面台と一部の楽器たち。今日の席はRAブロックなのでステージを上手側から俯瞰できる位置なので、ステージの様子がよく見えるのだが、何だかやたらに椅子が多いので数えてみたら、弦楽5部は18型になっている。第1と第2のヴァイオリンが対向配置になっていて、第1の奥がヴィオラ、第2の奥がチェロ、ステージの右端にコントラバス。雛壇の管楽器は4管編成。ハープが3台。さらに、半円形のステージ最後列に打楽器が奏者だけでも10人以上、楽器の数はもっと多く、ズラリと並んでいる。ピアノ、チェレスタ、マリンバ、シロフォンもある。この100人以上の大編成は、もちろん「ノタシオン」のための布陣だ。指揮者用の譜面台にも巨大なスコアが乗っている。つまり楽器パートがとても多いということだろう。

拍手に迎えられてベルリン・フィルのメンバーたちが入場してくる。昨日、プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲を弾いた樫本大進さんは、今日は第1ヴァイオリンのフォアシュピーラーの席に座っていた。首席ヴィオラの清水直子さんは3番手の位置だった。全員が揃うと、ステージ上は人と楽器と譜面台でいっぱいである。ラトルさんが出てこようとしても通り道がなく、奏者の間をジグザクに歩いて苦笑いしつつも、大きな拍手で迎えられた。

前半はブーレーズの「ノタシオン」。滅多に聴ける曲ではないなぁと思っていたのだが、これは編成を見て納得。これでは普通のオーケストラの定期演奏会などで採り上げられないはずだ。元々はブーレーズが19歳の時(1945年)に書いたピアノ用の小品集で12曲あったものを、1978年になってから管弦楽に作曲し直していった。この時1番~4番が完成し(1984年に改訂)、1998年に飛んで第7番が出来上がったところで止まっている。従って完成しているのは5曲のみということになる。12音技法によって書かれたピアノの小品を、ここまで巨大な編成の管弦楽版に作り替えていること自体が凄い。そして作曲者の希望などもあって、演奏順は、1、7、4、3,2、の順だという。現代音楽はどうもややこしいこだわりの世界だ。

曲が始まれば、ベルリン・フィルの機能性がどうだとばかりに押し出されてくる。旋律がどこにあるのかよく分からない曲で、和声も複雑な不協和音の連続、そして変拍子。しかしながら演奏は見事で、アンサンブルはしっかりと構築されているし、各パートが鋭いリズム感で縦のラインを合わせてくる。ダイナミックレンジが広く、大編成のオーケストラは全合奏では途方もない音量で爆発している。RAブロックで聴いているので、オーケストラのすべての音が余すところなく聞こえるだけに、さすがに世界一のオーケストラといわれるだけの演奏能力を見せつけられた。

後半はブルックナーの交響曲第7番。今日の演奏で使用されるのはハース版ということだ。従ってスコア上には第2楽章のシンバル1発はないはずなのだが、後半用に大部分の打楽器が撤去されたステージ上にはシンバルが残されていた。このシンバルの問題については、プログラムノートにも1ページを使って説明されていた。それほど重要な問題ということなのだろう。今日はハース版をしようするものの、指揮者の判断でシンバルが追加されたようである。

まず、オーケストラの編成は、弦楽5部は18型で同じ。2管編成になるので中央の雛壇に木管が集められ、後列にトランペット3、トロンボーン3、チューバが横一列に並ぶ。ホルン4は右側の奥、チェロの後ろ辺りに2名×2列に配置、その後方にワグナーチューバ4が一列に並んでいる。ティンパニは最後列の中央、その左側にシンバルがあった。

ラトルさんが登場して第1楽章が始まるが、とくに緊張感が高いといった雰囲気でもなく、ごく自然体である。いわゆる「ブルックナー開始」で静かに始まったものの、第1主題のチェロからかなりの音量でグンと押し出してくる。12名のチェロの厚みのある音が印象的だ。主題がオーケストラに拡がって行くと、かなりの音量になった。しかしそこはベルリン・フィルだけあってクリアで緻密な音色のまま音量だけが大きくなったよう。主題がしつように繰り返され、大きなうねりのようになって強弱を繰り返していくのも、ダイナミックレンジの広い演奏で、雄大な造形を描き出していく。

ラトルさんの音楽作りは、ストレートで非常に明快。旋律の美しいこの曲をオーケストラを自在にコントロールして歌わせて行くが、常に節度が保たれている一方で、間合いとタメの取り方で劇的な効果を呼ぶのも非常に巧い。それに呼応するベルリン・フィルの演奏技術とクセのない音色、豊かな音量が合わさって、実に華麗で豊潤なブルックナーとなった。

第2楽章は「荘厳に」とあるように、重々しく始まったが、ある意味でベルリン・フィルの演奏には「暗さ」が足らないような気もする。音色と言うよりは、演奏自体が明瞭で鮮やかすぎるのだ。この辺りは、ドイツのローカル・オーケストラの方が渋みがあって良いかもしれない。ロンドのBの部分に現れる弦楽の美しい旋律などは、完璧とも言える演奏で、限りなく美しいのではあるが・・・・。そして後半に最大の盛り上がりを見せ、金管群の晴れやかで力強い咆哮にシンバル1発とティンパニの連打で最高潮を迎える。何という迫力、そして豊かな響きか。続くワーグナーのための「葬送音楽」に至っては、ワグナーチューバの不安定な和音が、不吉な効果を出して、見事なものである。

第3楽章のスケルツォは、主題のトランペットも伸びやかで巧い。広いダイナミックレンジのオーケストラが、弱音から強奏までをダイナミックに、そしてしなやかに演奏していく。トリオ部分の抒情的な旋律は、美しい弦楽のアンサンブルが見事な演奏で聴かせた。

第4楽章はの明るい曲想は、明瞭にベルリン・フィルのサウンドにもよく合っている。軽快で伸びやかな第1主題、牧歌的で美しい第2主題、豪放な第3主題の表現力の対比も素晴らしい。第3主題から逆に回帰してくる再現部からコーダに至るフィナーレは、目まぐるしく変わる曲想とテンポを、ラトルさんがすっきり整理した形で分かりやすく、そしてダイナミックにまとめ上げた。

さて聴き終えてみると、やはり予想していた通り、ベルリン・フィルは圧倒的に素晴らしい演奏技術と豊かな表現力で、実に素晴らしいブルックナーを描いて見せた。そこにいた誰しもが感じたことだと思うが、やはりベルリン・フィルは世界で最高のオーケストラだということだ。とにかく巧い。文句の付けようもなく巧いのである。世界中の一流奏者を集めているだけあって、どんな角度から見ても隙のない演奏ができる。オーケストラ像の理想的なカタチのひとつであろう。

ここからは、あくまで個人的な感想だが、私は今日の演奏を聴いて、素晴らしい演奏だと分かっているのに、不思議と感動が薄かった。インターナショナル・オーケストラのベルリン・フィルを英国出身のラトルさんが指揮をして描き出すブルックナーは、インターナショナルな純音楽としては純粋に素晴らしいと思う。しかし、オーストリア人でウィーンで成功も苦悩も味わい、敬虔なカトリック教徒で・・・・、といったブルックナーの人間性やローカル色はあまり感じられなかった。だからダメだというつもりもないが、何となく、まあ何となくというレベルであるが、ちょっとした違和感を感じてしまった、ということだろう。

演奏が終わって、アンコールもなく、拍手と喝采は多かったが、ラトルさんのソロ・カーテンコールは1回ですんなりと終了。B席で31,000円もする2時間のコンサートは、こうしてアッサリと終わってしまったという印象だった。私としては、ウィーン・フィルの方が「聴くことができた喜び」を強く感じたと言っておこう。