インタークーラーターボになっているが、インタークーラーの位置がよくわからない‥。友人は、クルマの前部についているはずというが‥。

ということで、海外のユーザーズマニュアルを取り寄せて調べてみた(あとから気づいたが、ネットの情報で十分だった)。

だいたい以下のような文字列でGoogle検索すると、いろんな情報が出てきます。

Volkswagen

ABA-1KCAX (近縁種の欧州仕様は CAXA)

Golf Mk 5(日本ではゴルフ5、ゴルフⅤなど)

1.4-liter direct injection petrol engine

16-valve

turbocharger

water-cooled intercooler

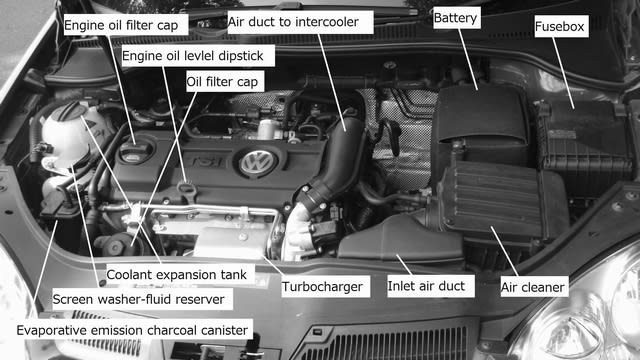

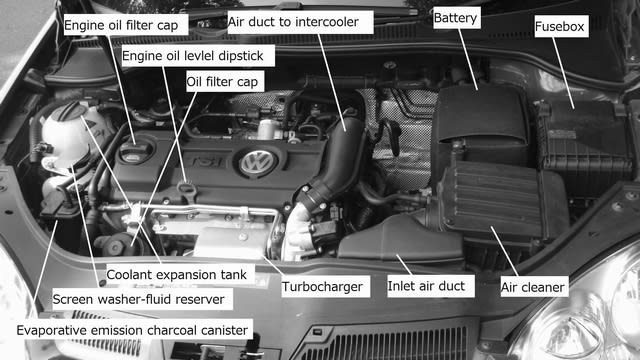

7-speed DSG

向かって右のハイビームの交換のときに邪魔な箱が何か知りたかったこともあり(答えはエアクリーナー)、ボンネット下を撮影した写真に、調べた名称を添えてみました。

この型のインタークーラーは空冷ではなく水冷で、エンジンの後ろ側(室内側)下部についているらしいです(VW ゴルフ5 1.4リッター 16バルブ直噴エンジンインタークーラーターボ TSI)。

肝心のインタークーラーが写真にないじゃないか、ということになると思いますが、「VW GOLF & JETTA Owner's workshop manual(Haynes Publishing社刊)」によると、「the intercooler is fitted into the inlet manihold」となっており、吸気マニホールド(分岐管)と一体となった機器内にあるようで、見えないと思います。

この型では、その位置上、吸気マニホールド自体何とか見えるかどうかです。

ターボチャージャーでは、排気ガスの圧力を利用してタービンを回し、吸気(空気)を圧縮します。空気は圧縮されると熱を持って膨張しようとし、少し効果が弱まってしまいます。ここでそのままエンジンに送り込んでも一定のパワーは得られますが、インタークーラーによって空気を冷やすと、圧縮された空気の膨張を抑えられてさらに多くの空気を送り込むことができ、より大きいパワーを得ることができます。これがインタークーラーの仕事です(と偉そうに解説していますが、上記マニュアルを読んだに過ぎない(汗)。)

水冷インタークーラーなので、熱はエンジンと同じクーラントで冷やされます。

なお、直噴エンジンでは、吸気マニホールドを通るのはガソリンと空気の混合気ではなく、ただの空気です。

脱線しますが、Evaporative emission charcoal canister とは、何のことか知りませんでした。直訳すると蒸発ガス活性炭入れ?で、単にチャコールキャニスタ―で通ずるらしい。

エンジンが停止しているときに自然気化したガソリンは活性炭に吸着され、エンジンが回ったら活性炭から離れて燃焼に回るという仕組み。

活性炭ということは消臭剤かと思ったら、そうではないけども間違いではなく、これがなかったら車がガソリン臭くなるかも知れない‥(本来は気化ガスによる大気汚染防止のためのものですけど)。

写真を撮るときにターボチャージャーを見たが、前に見たときより錆が出て来たかなー。

私は昔の癖で、高速のサービスエリアで、駐車後にすぐにエンジンを停止させてしまうことがあります。これは高熱を持つターボチャージャーによくないらしいので、登り坂の走行後も同じですが、エンジン停止の前に3分くらいアイドリングすることを忘れないようにしましょう(と車の取扱い説明書にも書いてあった。高級スポーツカーとは違い小さいターボチャージャーなので、つい忘れがち)。