山怪(さんかい)がブームだという。

私自身は初めて聞く言葉なのが、当会の重鎮佐々木民秀氏は秋田県の著名な登山家で、その功績で県の表彰も受けている。

山怪を採り上げてみます。(以下ソース 産経N)

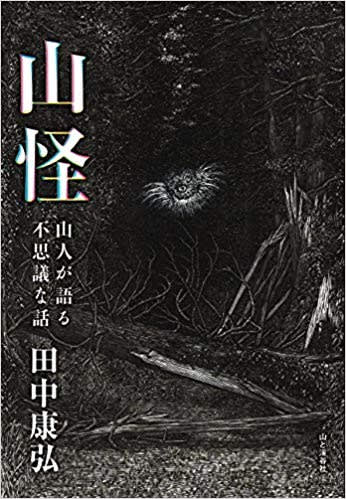

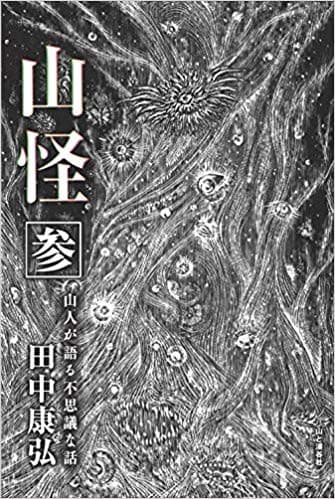

古来、異界と見なされてきた山での不思議な体験を集めた本『山怪(さんかい)』(山と渓谷社)が人気を呼んでいる。初巻が平成27年に刊行されると、10万部のヒットに。昨秋、3巻目が刊行され、シリーズ累計18万部に達した。テレビでの映像化や漫画化、さらに翻訳本へと広がりを見せる。フィールドワークの手法で聞き取った山のミステリーは、“現代版遠野物語”とも称され、妖しくもどこか昔懐かしい趣がある。

木々の合間から光が差し込む。山は不思議と神秘に満ちている=奈良県下北山村

木々の合間から光が差し込む。山は不思議と神秘に満ちている=奈良県下北山村

北海道の山奥、丑三つ時の工事現場に白い服の子供が現れ、作業員は震え上がった。奈良県の山中で、火の玉に追い掛けられた猟師。新潟県の山で野営中、テントの周りをぐるぐる回る異様な存在に気づき、真夜中の撤収を決行した女性登山者ら…。

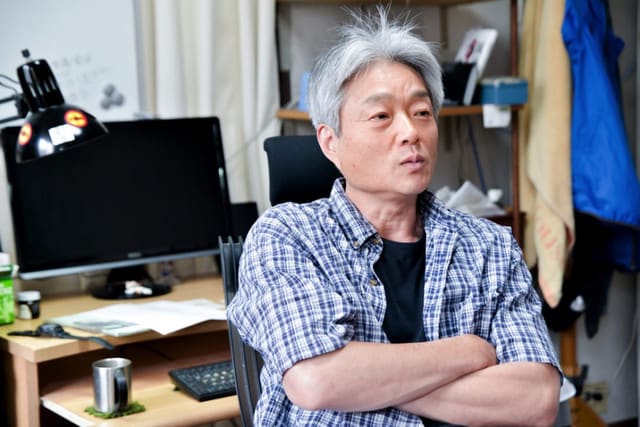

北海道から九州まで、山での奇妙な現象を紹介した『山怪』。著者の田中康弘さん(59)は長年、猟師を取材してきたノンフィクション作家でフリーのカメラマンだ。山人から、大蛇や狐火(きつねび)など謎の現象を聞くことが時々あり、各地で話を聞き取ることを思い立ったという。

取材は、フィールドワークの手法で臨んだ。地図を広げて沢や谷の地形を確認し、ここぞという山里に狙いを定め、猟友会や森林組合などから山に詳しい人を紹介してもらう。山怪をにおわせるような話は田中さんのほうからは一切出さず、まず会って話を聞き、山の不思議を引き出していく。「この手の話が出るのは2割くらい。とにかく会わないと何も始まらない」

その2割の話を盛り込んだ。体験者の名前や地域もできるだけ掲載しており、リアリティーがある。ただ、怪談で怖がらせるつもりはない。「不思議な話がベースで、楽しい話も盛り込みました」

マタギ発祥の地とされる秋田県北秋田市の旧阿仁町では、学校帰りの中学生の前に明るい夜店が突如現れ、見とれているうちに消えてしまった。同様の話は、長野県松本市の山間部でもあり、幼い姉妹が神社の夜店を楽しんで家路につくと、母親から夜店が出るはずがないと断言されたという。

■映像化や翻訳も

数々の山怪話からは共通点も見えてきた。「山は生臭いものを好むようです」。秋田県の旧阿仁町で渓流釣りの最中、腰の魚籠(びく)が見えない何かにぐいぐい引っぱられた。宮城県七ケ宿町では、仕出料理店が暗い夜道を通ってマス料理を運んだところ、料理が半分になっていた。奈良県吉野町では、魚の行商人の背カゴが葉っぱでいっぱいになり魚が消えていた…。

「北東北では魔よけに、にんにくや唐辛子を持っていくそうです」と田中さん。山での火の玉や異音など、説明のつかない状況を東北ではキツネ、四国ではタヌキのせいにするという。

不思議でもあり、懐かしくもある「山怪」は、本のヒットにとどまらず、昨年8月放送のドキュメンタリー番組「異界百名山」(NHKBSプレミアム)の原案になり、本書に登場した体験者が出演した。電子版で漫画化されたほか、台湾や中国では翻訳本が出版された。

山で田中さんが探し求めるのは、怪談や民話、伝承の類ではない。「何か妙。不思議だという出来事。山怪は、これまで意識されなかった山人の大切な語りの遺産、一つの文化だと思う。これからも掘り起こしていきたい」と話している。