久邇宮朝彦親王(くにのみや あさひこしんのう、文政7年2月27日(1824年3月27日)

- 明治24年(1891年)10月25日)は、江戸時代末期(幕末)から明治時代初期の皇族。

伏見宮邦家親王の第4王子。「ともよし」とも読む。通称に中川宮(なかがわのみや)

他多数。諱もたびたび改名している。

明治8年7月、伊勢神宮の祭主に就任する。

かつて天台座主を務めたこともあることから、神道界と仏教界の両方における要職を

務めた珍しい例といえる。

神職を育成する数少ない大学、皇學館大学の創始者としても知られるほか、

親王が書き残した日記は『朝彦親王日記』と呼ばれ、幕末維新史料として重視されている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E9%82%87%E5%AE%AE%E6%9C%9D%E5%BD%A6%E8%A6%AA%E7%8E%8B

皇學館大学(こうがっかんだいがく、英語: Kogakkan University)は、三重県伊勢市

神田久志本町1704に本部を置く日本の私立大学である。1962年に設置された。

大学の略称は皇學館大だが、大学スポーツでは皇學大も使用している。

非公式には系列校と同じく「學館」(がっかん)と呼ばれることもある。

大学全体[編集]

1882年(明治15年)に伊勢神宮祭主であった久邇宮朝彦親王の令旨によって林崎文庫に

設置された神宮皇學館を母体とする[1]。主として神職や教員の養成にあたり、1903年

(明治36年)に官立の旧制専門学校(内務省所管の宗教系旧制専門学校)を経て、1940年

(昭和15年)には旧制の官立大学(文部省所管)になるが、第二次世界大戦終結後は国家

神道を推進した機関の一つとして、いわゆる神道指令を受けて廃学・解散した。現在の

大学は1962年(昭和37年)に私立大学として、旧制神宮皇學館の関係者が中心となって

「再興」したものである。

伊勢神宮の外宮と内宮のほぼ中間の倉田山に大学本部(伊勢学舎、文学部・教育学部

・現代日本社会学部)校地が所在する。

教育および研究[編集]

文学部の神道・国史・国文学科では神社本庁の神職の資格が取得できる。

大学でこの資格を取得できるのは、皇學館大学と國學院大學のみである。

なお、宗教科教員免許を取得できる神道系学校は、皇學館大学のみである。

前史・神宮教院[編集]

上等段階の学習では、キリスト教の『聖書』も使用されており、その内容の多岐さから、

布教活動のための人材養成としての側面をうかがうことができる[6]。

神宮皇學館の創設[編集]

神宮教院本教館が廃止されてから半年に満たない1882年(明治15年)4月30日、

久邇宮朝彦親王より「今般林崎文庫ニ皇學館設置候条、此旨相達候事」なる布達が出され

、同年7月6日には内務卿・皇典講究所賛襄の山田顕義宛に「皇學館設置ノ儀向」が提出

され、教育機関の再興運動が始まった。ただし、学校の設立は順調に進んだわけではなく

、内務省からの設置認可は1883年(明治16年)5月26日にようやく下り、生徒を募集して

教育活動を本格的に始めたのは1885年(明治18年)以降のことであった(開校式は1883年

(明治16年)4月28日に挙行)。

学園の充実[編集]

以後、神宮皇學館は「国体ヲ講ジ、道義ヲ明ニシ、之レガ発揮ト実践トヲ期スル」こと

を目標に教育活動を行い、環境の広報・発展に努めた。本科は中学校卒業・専門学校入学

者検定合格者を対象とする4年制の課程であるのに対して、専科は中学校3年終了もしくは

16歳以上を入学資格とする速成課程であったが、1917年(大正6年)には専科卒業者にも

教員免許が認定されるように科目の改正が行われ、1921年(大正10年)9月には文部省より

専門学校に準じる学校に指定され、1924年(大正13年)には本科卒業者を高等学校および

大学予科卒業者と同等とすることが認められた[8]。

しかし、学校の水準や地位が向上した一方で、大正時代末期には創立当初の精神に立ち帰る

べきとの声が高くなり、制度の改革がなされた。背景には、神道を学んだり神職に就いたり

することよりも、中等学校教員免許を無試験で取得することを目的にして入学する者が多く

、事実上は教員養成所と変わるところがないという当時の現状に対する批判が関係者の間

で高まったことにある。事実、1927年(昭和2年)の卒業生の就職状況では、本科卒業者の

4分の3近くが教職にあった。

1925年から1926年の間に行われた改正では、本科の上に1年間の研究科を設け、専科を廃止

して新たに神職養成部を置くことや、科目に「神道科」を追加することが行われた。

神職養成部は、高等小学校卒業者を対象とする4年制の普通科として置かれることとなり

(1931年(昭和6年)より尋常小学校卒業者対象・5年制に改定)、中等教育段階で普通神職

を養成することを目標に生徒を募集した。それでも教員志望者・就職者は減少することなく

、神宮皇學館は全国の中等諸学校に卒業生を送り続けていった[8]。

大学昇格と廃校[編集]

大学令が1918年(大正7年)に定められたことで、神宮皇學館を単科大学に昇格させる議論

自体は1920年代より以前から一部で挙がっていたが、昇格計画が表面化したのは

「大学昇格期成同盟会」が卒業生らによって組織された1934年(昭和9年)のことであった。

1935年(昭和10年)には第1回調査会が、内務省神社局、神宮司庁といった関係官庁と学校、

同盟会によって開かれたが、翌年の第3回調査会で、神社局により、内務省管轄での大学設置

は不可能であり、神職養成のための大学を置くことは困難で、勅令手続きも難しいとの回答

がなされたことで、昇格運動はひとまず学校の充実に向かうこととなった。

1959年(昭和34年)に吉田茂を会長に戴いた「皇學館後援会」が発足した。

会長の吉田以外に、同後援会には副会長として池田勇人、財界からは石坂泰三、

足立正、小林中、杉道助、太田垣士郎らが参加した。彼らが全国の財界人に働きかけて

賛助を呼びかけたり、県が後援会からの協力要請を採択したりして大学設置への動きは

加速し、1962年(昭和37年)2月17日には、関係者の長年の悲願だった大学の設置が文部省

より認可された。同年4月25日には開学式が挙行され、神宮皇學館大学の再興が完成した[11]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%AD%B8%E9%A4%A8%E5%A4%A7%E5%AD%A6

こういうものを作った人たちが明らかになるねぇー

皇民化教育というものを、施した連中

正体はキリスト教布教者と同じ

←在日の百済子孫・昭和天皇

←在日の百済子孫・昭和天皇 ←もちろん在日の大正天皇・百済

←もちろん在日の大正天皇・百済 ←日本人只野吉左衛門

←日本人只野吉左衛門

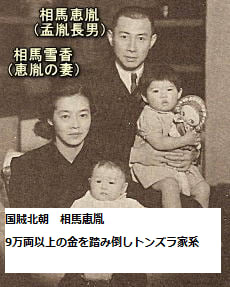

←自称南朝子孫・相馬藩のねつ造犯現在進行中

←自称南朝子孫・相馬藩のねつ造犯現在進行中 ←アキヒトの妹・島津貴子ねつ造犯

←アキヒトの妹・島津貴子ねつ造犯