今日は前回の記事、” 世界遺産「高山社跡」~高山長五郎、不屈の精神 ” に続いて、当時、高山社とつながりのあったキリスト教をテーマに記してみたいと思います。

その前に、ちょっと寄り道しますが、地元、伊勢崎市にある世界遺産「田島弥平旧宅」では、その歴史をふり返ると・・・ 幕末時代、島村の養蚕業者たちが横浜の商館に出入りしているうちに、西欧人が毎週、日曜日になると教会に礼拝をささげに行く習慣があることに興味をもったことから、やがて彼等もキリスト教に導かれてゆきました。

またまた、高山社についても調べてゆくうちに、、伊勢崎市にある東京福祉大の先生による「明治期の群馬県藤岡地区におけるキリスト教と養蚕業の関係-緑野教会と高山社養蚕学校を中心に-」といった論文をネット上に見つけました。

論文を通して、高山社も意外とキリスト教と深いつながりがあったことがわかりました。

先月21日に晴れて世界遺産に登録決定した「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産「高山社跡」

高山長五郎氏亡き後の明治中期以降、彼の編み出した養蚕技法は、全国の養蚕農家に普及して養蚕業のスタンダードになっていました。

その技法の習得のため、東北地方はじめ全国から多くの若者たちが、緑野郡(みどのぐん)藤岡町に移転した「高山社」にやってきました!

また、養蚕学校「高山社」は明治の新しい社会組織の「組合方式」によって運営されてました。

藤岡町の周辺、西上州の養蚕農家にしても、「組合製糸」といった共同事業の傘下に入り、群馬県の近代蚕糸業をけん引していったそうです。

一方で、当時の西上州では、アメリカから帰国した新島襄の影響を受けたキリスト教徒たちが創立した「安中教会」をはじめ、「組合教会」と言われるキリスト教会が増えつつありました。

1878年(明治11年)創立の「安中教会」は、日本人の手により創立された日本で最初のキリスト教会になりました!

1889年には、高山社のあった緑野郡藤岡町にも、組合教会系の「緑野教会(みどのきょうかい)」が創立されました。

明治の群馬県西部に、「組合教会」と「組合製糸」 ・・・この二つの「組合」方式をとった組織は微妙に重なり合って、そこに新しい交流が生まれました。

すなわち、「信仰」と「養蚕、製糸業」がオーバーラップして、同志が同じキリスト教の信仰、或いは精神を持ち、互いに励まし合い、共同して事業を成し遂げていったのでしょう。

実際例として・・・「高山社」で学ぶ生徒たちは、同じ藤岡町の「緑野教会」に集い、町の名士や養蚕農家たちと共にコミュニティを作ってました。

現在も存続している日本基督(キリスト)教団「緑野教会」のサイトの中に、それを裏付ける明治40年代の貴重な写真を発見しました!!

URLはこちらです。 http://www.geocities.jp/midono1889/kyoukaisyoukai.html

こちらのページに「明治40年代の旧教会堂」をバックに撮影した、緑野教会の皆さんの記念写真があります。宣教師さんを真ん中にして、教会の功労者の方々、その周りを多数の「全国から勉学に来た高山社の学生」が囲んでいます。

また、紹介させて頂いた論文によりますと、緑野教会の建設に携わった人々の中に、この地域の教育に功労の多かった大戸甚太郎氏という人物の名があります。記念写真で宣教師さんの左側の女性が「大戸きし姉」とありますが、こちらが大戸甚太郎氏の奥方だと思われます。

甚太郎氏は1884年(明治17年)に高山社に入社して、その2年後に緑野教会で洗礼を受けています。その後、緑野教会および、高山社の事務所、伝習所設立の際は多くの私有地を寄贈したそうです。

養蚕農家出身の小泉信太郎氏は、高山社に入学して養蚕飼育を学び、1886年(明治19年)、21歳で海老名弾正師(えびな だんじょう、安中教会初代牧師)により洗礼を受け、緑野教会で最初の受洗者となりました。政治活動においては若くして地域の中心人物となり、渡米して、現地での生糸の消費流通状況等の視察研究も行い幅広く活躍したそうです。小泉家は大戸家とともに高山社の分教場ともなり、高山社発展の柱になっていきました。

今日は世界遺産に正式に登録されてから一週間が経った「富岡製糸場と絹産業遺産群」の中から、群馬県藤岡市にある「高山社跡」を紹介させて頂きます!

ローズガーデンの庭仕事も最近はおちつき、当ブログの記事も、訪れた花の名所や史跡巡りがテーマになってきました。またまた、「世界遺産」の記事ともなると、アクセス数が倍にもなるので、さすが「世界遺産」強しです!!

さきほども、昨年、このブログにコメントを寄せてくださった saiwaiさんが、「田島弥平の長いブログ、読みましたよ~。」とお声をかけてくださって、とても幸いな気持ちになれました!!

実は私は、世界遺産「高山社跡」には、2年前の9月に見学に行ってきました。

「西上州やまびこ街道」という名称の県道から「高山」方面に向かう道に入ると、写真のような美しい里山の風景が広がってました。綺麗な緑の稲田が、おもしろい形をした山々に囲まれ、まるで「まんが日本むかしばなし」の世界に来たようで楽しいです♪

こんな風景の中を2キロちょっと進むと、道路は急にひっそりとした山村の中に入ってゆきます。

伊勢崎市の自宅から僅か30分足らずで、こんな素敵な山村に来られただけでもHAPPYな気分でした?

山村に入って間もなくすると、道路の横には涼しい清流が流れ、反対側には石垣の上に風格ある長屋門を構えた立派なお屋敷が建ってました。・・・ここが、世界遺産「高山社跡」でした!!

長屋門をくぐると、背後に迫る山を背に、堂々とした佇まいの母屋が建っています。

写真は2年前の「高山社跡」ですが現在は修復が進み、外壁は綺麗な白壁に、2階の雨戸のところも障子が貼られて往時を偲ぶ外観になったそうです。

ここでぼーっとしていると、親切なガイドのおじさんが建物の中を案内してくださいました!

「蚕室(さんしつ)」と呼ばれるこの母屋は、明治に高山社を設立した高山長五郎氏(たかやま ちょうごろう)から、数えて4代目のご当主の奥様が10年間お一人暮らしをされた後、藤岡市が買い取って一般公開する運びとなったそうです。

蚕室内には「清温育(せいおんいく)」という、高山社独自の蚕を育てる保温・換気設備が、時代を経てもタイムカプセルの中のように保存されてました。

上の写真が2階、床に換気用のスノコが見えます。その下、1階の天井には2階の保温用の火鉢をいれるBOXが飛びだし、現在の空調システムを見るようです。

1830年(天保元年)、上野国緑野郡(みどのごおり)高山村に、高山長五郎は生まれました。若き日の長五郎氏はなかなかのイケメンで、とても、おばあちゃん思いの少年だったそうです。

養蚕に真摯に取り組んでいる祖母の姿。しかし、蚕がみんな病気になってしまうという蚕病(かいこびょう)に見舞われて、たびたび深い悲しみに暮れたそうです。・・・そんな祖母の背中を見て育った長五郎氏が家督を継ぎ、やがて養蚕業も引き継ぐ日がやってきました。

彼も、祖母を悩ませた蚕病の失敗を何度も重ねました。それでも試行錯誤して打ち込み、1861年(文久元年)、7度目のチャレンジでようやく成功して、それからは蚕病を克服できる新しい方法も見えてきました!

「なんとかしてお蚕さんが病気になんねえで、いい繭ができねえもんだんべか!!」と長五郎氏は名主としても、村民の生活のために養蚕改良に心血注ぎこみ、寝食を忘れるくらい実験を繰り返したそうです。島村の田島弥平氏のもとにも訪れ、「清涼育」の方法も取り入れました。

1884年(明治17年)、長五郎氏の不屈の精神、長年の努力は結実し、ついに「清温育」を確立します。しかし、その2年後、56歳にして長五郎氏は倒れ帰らぬ人となってしまいました。

その間、彼のもとにはたくさんの教えをこう若者たちが集まり、長五郎氏死後も、養蚕学校「高山社」においてその教えは教育され、多くの優秀な門下生たちが育ちました。その門下生たちは指導者として各地に派遣され、日本全国に羽ばたいてゆきました!!

世界遺産「高山社跡」を眼下に見下ろす山に、高山家の菩提寺があります。かなり急な坂を、ローギアでゆっくり進めば車でも登れます。

風情あふれる山寺にたどり着くと、ほんとにいい気分でした♪

本堂裏手の苔むした石段を登ると、ひっそりと高山長五郎氏と奥方の孝子さんのお墓が並んでありました。

今日は、ついに世界文化遺産に正式登録された「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産のひとつ、伊勢崎市島村地区にある「田島弥平旧宅(たじまやへい きゅうたく)」に行ってきました。

「目指せ!世界遺産の伊勢崎市」を旗印に世界遺産登録を目指し、今まで島村地区で中心となって御活躍されてきた世界遺産伝道師の祥(さち)さんは、何年か前に御主人と我が家の庭にバラを見にいらしてくださいました。祥さんはじめ島村の皆さん、世界遺産登録!誠におめでとうございます!!

利根川河畔にある「島村蚕のふるさと公園」の駐車場に車を停めると、そこから「田島弥平旧宅」まで、親切な誘導員さんやガイドさんたちが明るい笑顔で出迎えてくださり、とてもいい時間を過ごせました。

「田島弥平旧宅」の世界遺産としての価値や、「清涼育(せいりょういく)」という養蚕(ようさん)技術等についてはネット上に多くの情報が公開されてますので、ここでは割愛させて頂きます。

当ブログでは、田島弥平氏とはどういった人物だったのか?そして、弥平氏とともに活躍した島村の人々についてちょっと書いてみたいと思います。

1822年(文政5年)、何度も繰り返される利根川の大洪水の最中、上野国島村の富裕な養蚕農家に田島弥平は誕生します。

若き日の弥平氏は父とともに東北地方で養蚕法を学び、試行錯誤を繰り返し、1863年(文久3年)には現存する主屋(おもや)「田島弥平旧宅」が築造されて、「清涼育」という独自の養蚕技術を確立したとされてます。

幕府が蚕種(さんしゅ・カイコの卵)の輸出を解禁すると、翌年の1865年(慶応元年)、それは「今でしょ!」とばかりに弥平氏が、幕末の早い段階から蚕種を横浜に持ち込んでいることから、その時代の変化への素ばやい対応がひときわ注目されます!

最先端の人力車をチャーターして横浜に向かい、行動派の弥平氏はハイカラなものを見たなら、そく自分で乗って体験してみるというチャレンジ精神旺盛な人物だったそうです。

この時、弥平氏が、幕末時代の横浜を行き交う馬車や、優雅に散歩する西欧婦人、風変わりな中国人といた異人ワールドと近代的光景を目の当たりにして、カルチャーショックを受けたことが、後の島村の同胞たちとのヨーロッパ進出につながってゆきます!

そして、幕末の「SHIMAMURA」ブランドは世界にその名をとどろかせ、島村の蚕種業は黄金時代を迎えるのでした。

時代は明治となって、1879年(明治12年)、田島弥平、田島善平(ぜんぺい)、田島弥三郎(やさぶろう)、同郷の三人を乗せた船はイタリアに向かい、外国人の仲介なく自分たちの手で直接、蚕種をヨーロッパに売り込むという第1回直輸出(じきゆしゅつ)へ旅立ちます。

それは群馬県人にとっても、最初の世界一周旅行になりました。

旅先から島村に送られた弥平氏の手紙には、家族への愛情、可愛い孫への教育、産業が発展して村が豊かになるようにといった熱い思いが綴られてました。

そうした中に彼等は異国人との交流を通して、キリスト教とも出会うことになりました。田島弥平氏自身も、キリスト教徒であったと言われています。

或いは明治初期に、島村の蚕種家たちが横浜の商館に出入りしているうちにキリスト教に接したのが、島村のキリスト教の始まりであったそうです。彼らは、その教えと宣教師の人格に感銘を受けて、信仰に導かれてゆきました。蚕種が信仰の礎を築き、そのように島村の蚕種業とキリスト教は密接な関係がありました。

特に弥平氏とともにイタリアから帰国した田島善平氏は信仰心厚く、1886年(明治19年)には宣教師を自宅を招いてのキリスト教演説会を開き、その年に善平氏、田島弥三郎氏の息子の啓太郎氏はじめ多くの人たちが洗礼を受けました。そして翌年は待望の「島村教会」が創立されることになります。

島村に現在も存続する日本基督教団「島村教会」。1897年(明治30年)に建てられたこの教会堂は、「ぐんま絹遺産」としても登録されたたいへん貴重な建物です。今も毎週日曜日には、敬虔なクリスチャンの皆さんにより礼拝がささげられています。

弥平たちのイタリアへの蚕種直輸出はその後も継続され、第3回目からは弥三郎氏の息子の田島啓太郎氏に白羽の矢が立ちました。

啓太郎氏は帰国の際に7台の顕微鏡を持ち帰り、蚕種業の大敵であったカイコの微粒子病(びりゅうしびょう)の除去に成功する大きな功績を残しています。

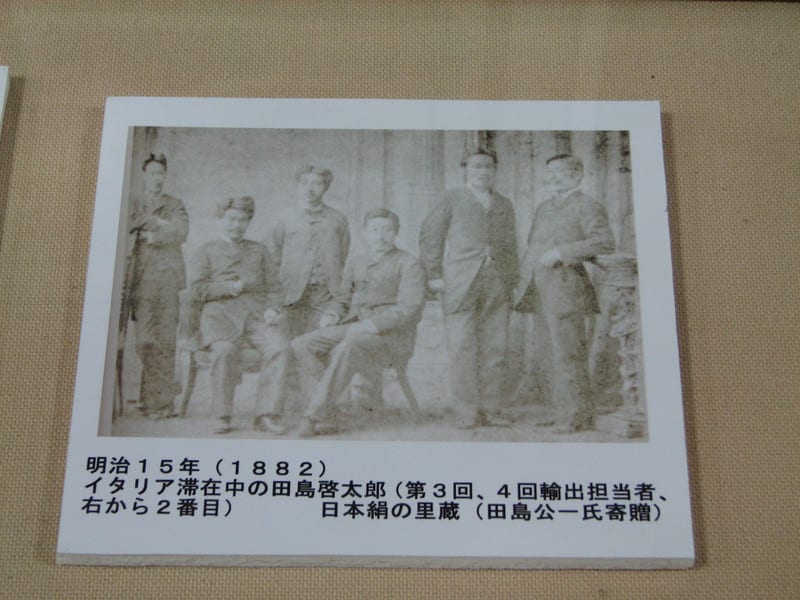

ヨーロッパから持ち帰った顕微鏡と、イタリア滞在中の啓太郎氏(右から2番目の背の高い男性)

しかし、やがて啓太郎氏にも挫折が待っていました。第4回目の蚕種直輸出は業績不振で失敗に終わり、それがいつまでも心の重荷となって罪責感にまで達するようになりました。

そんな啓太郎氏にもキリスト教との出会いが訪れ、イエス・キリストを自分の救い主(すくいぬし)として信じて受け入れた時から、抱いていた罪責感は取り除かれ彼の心に平安が戻りました!

聖書の中に次のようなイエス・キリストの言葉があります。「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。」(マタイ11:28)

明治23年、田島啓太郎と家族は開拓のために栃木県の西那須野村に旅立ちました。翌年は、利根川の洪水で住まいを失った島村教会の数家族の信徒たちもそこに移住して、明治26年にはその地に西那須野教会が誕生します。

教会堂建築に必要な木材は、島村出身の官僚、金井之恭氏(ゆきやす)が塩原の山林から提供し、島村教会から資金の援助もあり島村との絆は強かったそうです。啓太郎氏は西那須野村の村長となり、その後の彼等は村の発展に大きく貢献してゆくことになります。

明治の島村と西那須野の信徒たち・・・ 現在もその末裔である皆さんのあたたかい交流は、そのまま継続しているそうです。

田島弥平旧宅の近くに、こんな可愛いお花を飾ってガーデニングされている養蚕農家さんを発見しました?

今日、田島弥平旧宅に向かう途中の桑園に残された小さな桑の木。この桑の葉を食べて、カイコはぐんぐん成長します。

Once Upon a Time in Shimamura・・・

かつての島村の養蚕家たちの残した華々しい歴史を思う時、そこに、神様により導かれた壮大なるドラマを思わされました。

世界遺産に輝いた「田島弥平旧宅」をシンボルとして、今、島村の地では新たなるスタートラインに立って、21世紀の新しいドラマが始まろうとしています!!

今週は赤城山に続いて、教会の皆さんと伊勢崎市にある名勝「赤堀 花しょうぶ園」に遠足に行ってきました♪

車で3台に分乗してゆきましたが、花しょうぶ園の北側にある臨時駐車場は普通車で駐車料金が300円です。南側に無料駐車場がありますが、小さな駐車場なのでそこはいつも満車です。

ところが!今回、その無料駐車場の先、県立身障者リハビリテーションセンターの西側に、余裕で停められる無料駐車場があることを知りました! そこは通常は、県立ふれあいスポーツプラザという施設の臨時駐車場になっているようです。

そこから花しょうぶ園まで5分くらい歩きますが、それもいい運動です♪

今回は、なぜか?伊勢崎市のサイトでも案内のない「隠れ無料駐車場」を利用できて大変ラッキーでした。

花しょうぶ園は満開でした!保障はできませんが、今度の土日、21、22日辺りまでならお花も大丈夫だと思います。。(汗)

この花しょうぶ園は、鎌倉時代に築造されて未完成に終わった長大な用水路、史跡「女堀」の中に花しょうぶが植栽されています。

いにしえのお堀の中に、花しょうぶの花々があたかも川の流れのように見えて・・・毎年、この景色を見ると、感動して思わず「あ~あ~川の流れのよ~に~♪」なんて、美空ひばりさんの歌を唄ってしまいそうです。そこで、個人的にはここを「しょうぶ川」と呼んでます?

この日は梅雨の中休みでちょっと暑かったですが、小川のせせらぎを聴きながら涼しげな花々を眺めていると、とても気持ちいい時間を過ごせました。

今日の伊勢崎市は梅雨晴れの気持ちいい一日でした。庭に出てみると、あちこちに植えてあるユリがいい花を咲かせてました。

バラも終わって、いよいよ低迷気味の当ブログですが、ご近所の素敵なお姉様に「ブログ、見てますよ~!」とやさしい声をかけていただいて励まされてます!!

雨で倒れかけた「ファタモルガナ」 スカシユリ系。

鮮やかなイエローの花びらが八重咲きになる爽やかなユリです。「ファタモルガナ」とはイタリアの伝説に出てくる妖精で、「蜃気楼」という意味も現しているそうです。

淡いピンクが可愛いオリエンタルリリーの「ル・レーブ」 Le Reve はフランス語で「甘い夢」という意味だそうで、名前だけでも嬉しくなってしまうユリです?

春に友人から球根をいただいて、今まで開花を楽しみにしてました! オリエンタル系のユリは香りの強いものが多く、辺りに芳しい香りを漂わせてます。

白いガクアジサイの「隅田の花火」と仲良くコラボして、ひっそりと涼しげな初夏のいい眺めになりました。ぜひ、拡大してご覧になってください!

たくさん咲いた清々しい白ゆり、「ナボナ」 スカシユリ系。

「ナボナ」はお菓子じゃなくって、、ユリのホームラン王です!!なんて言うと、年がばれてしまいそうですが、毎年、純白の花をたくさん咲かせてくれる「ナボナ」は今や、白ゆりの代表選手になっているんじゃないでしょうか。

ちなみに、お菓子になったり、ユリになったりの「ナボナ」って何だろう? と思ってちょっとググってみました。

イタリアのローマに「ナヴォーナ広場」という所があって、そこで開かれるお祭りのお菓子の市に、子供たちがたくさん集まって賑わうそうです。

これでお菓子の方はわかったような気がしますが、ユリの方はすみません、まだ調査中です。

ところで、ユリの花言葉は「純真」「無垢」、特に「白ゆり」はその清楚な花姿から、聖母マリアに捧げられたユリ、「マドンナ・リリー」(聖母のユリ)と呼ばれたそうです。

西洋絵画で、天使ガブリエルがマリアに処女懐胎を告げるシーンを描いた「受胎告知」の絵は、しばしばガブリエルが「白ゆり」をたずさえて描かれています。キリスト教がもたらした文化では、「白バラ」と同じように「白ゆり」にしても「純潔の象徴」とされてきたようです。

ある方のブログでおもしろいことが書かれてました。当時、「受胎告知」の絵の中で、ガブリエルがたずさえている「白ゆり」には、「雄しべ」が描かれてはならない!というルールがあったということでした。

しかし、レオナルド・ダ・ヴィンチの「受胎告知」では、白ゆりをよく見るとあえて「雄しべ」を描いてしまっているそうです。

これはマリアの処女懐胎というのも「おとぎ話」で、イエス・キリストにも実は人間の父親がいたはずだと暗示しているということでした。

何年か前に「ダ・ヴィンチ・コード」という映画があって、これも似たようなテーマで成り立つ映画だったように思います。

「受胎告知」も「最後の晩餐」も、登場人物といい遠近法といい確かにダ・ヴィンチの絵画はスタイリッシュでカッコいいのですが、聖書の時代の実際の光景とはかけ離れているような気がします。

ダ・ヴィンチやミケランジェロの生きた当時のルネッサンス、ヒューマニズムの精神というものは、神の奇跡よりも、人間の力をより大きく強調していたわけで、ダ・ヴィンチにしてもキリスト教に反発して、自らの作品の中にこのような仕掛けを取り入れたのでしょう。

言うまでもなく、クリスチャンの私としてはマリアは処女のまま子を授かり、神の御子(みこ)イエス・キリストが誕生したことを信じています!

「白ゆり」ですが、キリスト教ではもう一つ、十字架で死なれたイエス・キリストが三日目に死からよみがえった復活を記念して、「復活の象徴」ともされています。

私たちのプロテスタント系の教会でも、イースター(復活祭)には「白ゆり」が飾られてキリストの復活をお祝いします。それは同時に、イエス・キリスト様を信じる私たちも死んだ後に、キリストと同じように復活して天国にゆけるということの再確認にもなっているのです。

今日は最後に、イースターの日に教会でよく賛美される曲を紹介致します。

「新聖歌128番 イースターの朝には」

イースターの朝には 白百合を生けましょう

イエス様が命に 帰られた良い日です

(くり返し) ああ白百合 主イエスが 甦(よみがえ)った良い日を

記念して香るのか イースターの良い日に

ああ冬中(ふゆじゅう)地面の 中に居(お)った白百合

目に見えぬ命が 春を待って居(お)ったのです

(くり返し)

神様の良い子らは 死んでもまた生きます

葬(ほうむ)られて命に 帰られた主のように

(くり返し)