クラシック倶楽部で北村朋幹のピアノコンサートを放映していたので観た。東京文化会館でのコンサートに行ってきたばかりだが、テレビでも彼のコンサートを放映していたので観たくなったのだ。

曲目は、ピアノ・ソナタ 作品1(ベルク)、ピアノ・ソナタ 第3番 ヘ短調 作品5から(ブラームス)の2つ。

番組で彼は、ロマン派の終わりから現代に向かってという時期が自分にとって大事、意識したわけではないが自然と選曲がその線になった。共通しているのは歌の作曲家だということ。歌は何かを表現するときに自然と出てくるもので、それが音楽の基本のところにあるので美しい、

ベルクのソナタは14才くらいの時から弾いている、15年以上弾いている曲、楽譜を見ると信じられないくらい細かくどういう表現をしてほしいか書いてある、歌のフレーズのようになっている、いろんな人がいろんな歌を歌っているように解釈できる、そのようないろんな情報の中から自分が選んで弾かなければいけないためいまだに新しい発見がいくつもあるので、その点はちょっと人生と似ている、

ベルクは調整にとらわれない12音階技法を取り入れた20世紀のウィーンで新しい音楽を創造していった、1908年23才の時にこの作品を発表してまもなく師シェーンベルクの元を離れ作曲家として自立する、とテロップが流れているが、この点はフルトヴェングラーが批判しているところだ。フルトヴェングラーは官能と精神の一致が大事であり、これが現代では分離されている、非官能化の最も致命的な一例をいえば、12音階的作曲が示しているところのものがそれです、といっている(「音と言葉」25ページ)。時代が変わっていく過渡期なのだろう。

番組で北村は、自分が願っているのは作曲家自身がどういう音を聴いていたのか知りたい、だから彼が書いた日記だとか手紙だとかとことん読むし、その時代の空気を疑似体験ですらないけど知りたい、それでイマジネーションの差がでる、楽譜が当時どういう意味だったのか理解したい、といっているがもっともなことだ。

ピアノ3番はシューマンと出会ったときの初期の作品、だからまだ第5楽章はシューマンに手を入れてもらっている、夢も希望もたくさんあった時代の作品、でも5楽章で出てくるテーマが「自由だが孤独」というもの、シューマンの指摘で書き直した5楽章にそれが出ているし、それが彼(シューマン?)の人生のその後を予測している、また、特別なのは2楽章は言葉で表せないくらい美しい、と説明している。

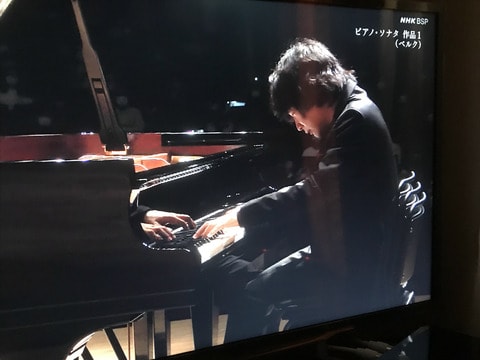

テレビで彼の演奏姿を見ると講演会では離れていてよくわからない演奏中の細かい表情などがわかって興味深い、彼の演奏中の表情は曲にどっぷりとつかって、酔いしれているような表情をしている、思い入れが良く出ている、これは良いことだと思う。真剣に弾いている証拠だ。

ところで講演会でも気づいたことだが、彼の演奏中の椅子であるが、3つ重ねたものに座っているのに驚いた(上の写真参照)、これはどういう理由なんだろう、1つだけだと不安定で座り心地が悪いのだろうか、或いは1つだけだと高さが合わないのか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます