『溶鉱炉の火は消えたり』浅原健三著(一~三)

―八幡製鉄所の大罷工記録—

一 死の工都

大溶鉱炉の火が落ちた。

東洋随一を誇る八幡製鉄所、黒煙、天を蓋い、地を閉ざしていた大黒煙が、ハタと杜絶えた。それで、工都八幡市の息は、バッタリ止まった。

死の工場、死の街。墓場。

公表七十余万坪、天を衝いて林立する三百有八十本の大小煙突から吐き出される、永久不断にと誰もが思いこんでいた、黒、灰、白、鼠色の煙が、たゝぬ、一と筋も立ち昇らない。延長実に百二十マイルの構内レールを、原鉱、石炭、骸炭、銑鉄、鋼塊、煉瓦、セメント、等、々、各種の原料と製品とを、工場から工場へ、引込線から引込線へ、埠頭から埠頭へと運ぶために、間断なく構内を駆け廻っている幾十両の機関車から吐き出される煤煙も絶えた。

煙のない煙都。卒塔婆の如く黙然とつゝ立った大煙突! 八幡は窒息した。

ごうごうと鳴りわたる工場の大騒音。ボイラーの音、シャフトの声、ベルトの唸り、ハンマーの響き、エンジンの呻(うめ)き。炸裂する音、燃ゆる音、流れる音、落ちる音、捲きあがる音、引き落とす音、投げつけられた音、叩かれた音。音、声、唸り、響き、呻き、轟き、その全てがやんだ。

音なき大工場は、墓場だ。

夜が来た。電燈がともらない。溶鉱炉、平炉、転炉から九天に放射する火の柱はサット消えた。灼熱の鉱石は、鎔鉄は、炉の底に、黒く、冷たく死んでいる。

光がない。闇だ。真暗だ。

火が消え、煙が絶え、音がやんだ。火の町、煙の町、光の町、音響(おと)の町、八幡市は屍(しかばね)だ。

何という寂しさだ。深海の真底の如き沈黙!

電車も息を殺して靜かに歩む。道行く人の足音もない。人々はヒソヒソヒソヒソと囁く。

八幡市は寂然たる逮夜(たいや)だ。

時は、大正九年二月五日。ストライキだ。二万の労働者は一斉に工場から出て行った。

明治三十年二月設立告示。三十四年起業。公称投下資本一億二千万円。実学四億万円。構内面積七十余万坪。周囲三里余。職員一千四百、職工一万七千、臨時職夫7千人。総員二万五千人が汗と脂にまみれ、骨を削り、肉を割いて三十五万キロの銑、三十五万キロの鋼を造る、日本随一の官設工場に、突如!反×の叫びがあがった。俄然! 虐げられた者は鉄鎖を握って起ち上がった。

二 無言の威嚇(いかく)

帝国主義の劫火(ごうひ)、世界大戦を契機とする労働者解放運動の嵐が全国を吹きまくる。真実の、大衆的規模に於ての、組織的な労働者の進軍だ。この潮先に乗り、労働運動の先駆者として全国にその羽翼を伸べかけた、当時、殆ど唯一の労働組合――友愛会が、北九州工業地帯の心臓たる八幡市に九州出張所を置いたのは大正七年。組合員二百弱。製鉄所従業員によって構成せられた最初の労働組合である。だが、その会長は芳賀種義、政友会の支部長で福岡県会議員。近代的意義に於ける社会問題、労働運動に就いて、何の造詣、何の知識があるわけではない。温和な人物――哀れなる形容詞「人格者」、「有志家」、この男を頭目に担ぎ上げての労働組合。無意識的な協調団体とさえもいえぬ貧弱な互助機関、初期労働組合の稚態の全部を持っていた。

この眠れる友愛会の眼をひらかせ、この大ストライキの主役者たる日本労友会組織の機縁ともなった一つの事件がある。

大正七年中秋の頃、製鉄所内に起った一種のサボタージュ。各工場の現場の床上や広場に、莚(むしろ)を敷いて昼寝、雑談にひたる職工約一万。計画的、組織的な怠業ではない。何が原因か、何を求むるか。それを表示するでもなく、示威的行動に出るでもない。ただ、一万人が拗(す)ねたのだ。

「不貞腐れ」、サボは二日でやんだが、この異変を契機として、全工場には一種の不穏焦躁の気が漂い始めた。「俺たちをどうしてくれるんだ」といったやうな、反抗的空気が漲り渡ってきた。

サボの中心人物、西田健太郎は佐賀の甲種工業学校出身で製鉄所の据付工場の工手だった。彼は一見愚鈍そうに見えて、傲頑不屈、狂熱性の青年である。演壇などで、少しく昂奮して来ると、テーブルを破れよと叩き続けて怒号し、ついには熱涙滂沱(ぼうだ)たりといった純情の男だ。強烈な感激性、頑剛な突撃性、彼の特質である。五尺五六寸、鉄工らしい頑丈な体躯。ドス黒い、ヒゲむしゃの角ばった顔、グルグルとよく動く大きい眼玉がするどく光る、こんな相貌と性格とにふさわしく、彼はドモリであった。

或日の昼食後、西田は据付工場の食堂で、突然叫び出した。とつとつとドモリながら、職工待遇の劣悪さを憤慨し、工場設備の不満を並べたてる。が、彼の演説に、何か、思想的の基調がしみ出し、体系ある主張が聞かれたわけではなかった。取りたてゝいえば、便所を改造しろ、食堂を綺麗にしろ、浴場もだといったような、工場労働者の初歩的な待遇改善の要求が、断片的に、もったいらしく力説せられただけに過ぎなかった。でも、職工自身の、しかも食堂での演説は、当時の製鉄所としてはセンセーショナルな一事件であった。

彼の感激にみちた真摯な態度、激越な口調、素朴な要求が聴衆たる同僚に相当深い感銘を残した。彼の噂、彼の演説の評判は、工場から工場へ伝えられた。その後、毎日、昼食時になると、彼は各工場の食堂に迎えられて、テーブルを演壇に早変わりさせるようになった。

西田の演説が大半の工場に行き渡った結果は、二日間の、自然発生的なサボとなり、無言の威嚇に脅かされた製鉄所をして、便所、浴場、食堂等の改良に着手せしめた。

開けて八年世界大戦は漸く終熄したが、戦時中の沸きあがるような好景気の余波は収まらない。全日本の産業界は殷盛(いんせい)の頂点にあった。輸出超過は続く、新産業、新工場は踵を接して起る。未曾有の繁栄、日本の資本主義は急速歩で躍進を続ける。黄金の洪水だ。資本家の懐はハチ切れんばかりに豊満して行った。

しかし、残業又残業、徹夜又徹夜、疲労困ぱいしきった工場労働者は、天井知らずに奔騰(ほんとう)する物価高、生活苦にアエぎ、モガいていた。時、あたかも、全ヨーロッパから、ロシアから、世界××の鯨波(げいは—戦闘の開始に挙げるトキの声)は、東洋へ、日本の岸にも打ち寄せて来た。巨大な労働者の群は、この世界的解放運動の怒濤(どとう)に乗った。火はついた。燎原を焼く火のごとく、威力あり、統制あるストライキが全国の工業界を風靡(ふうび)した。八幡市を中心とする北九州は、世界大戦を契機として勃興した鉄工業を枢軸とする近代重工業の新興地である。全日本の産業資本はここに一集中地点を求め、工場は続出し、労働者は流れ込む。地方一帯の寒村小都は湧きかえる工都に化した。

ここに労働運動の生起は必然であり、不可避である。賃金値上げ、時間短縮等を中核とする要求運動の気運は次第に爛熟する。

三 口火を点ずる者

この年八月十日、「アニキトク」の急電を受けて、私は東京から八幡に帰った。

瀕死の長兄の枕頭に、また忌中の幾日かを私は懶(もの)うく過ごした。しかし、私は眼を閉ぢてはいない。労働都市八幡の状勢をじっと凝視していた。

戦争、鉄価の大暴騰、製鉄所は未曾有の活気を呈している。労働者の数はこの二三年間に倍増した。割増、戦時手当等の柔かい鞭で叩かれながら、職工は息をも吐(つ)かずに働き続けている。製鉄所の利得は四五千万円を唱える。だが、この繁栄の裏に、燃ゆるが如き不平不満が、煤煙と機械油とに汚れた労働服のうちに生成しつゝあつた。

叩けば響き、押せば動くのだ。

それを抑えているものは何だ。官設工場特有の根強き官僚的、××的支配力である。殊に、数年前の、全国民を驚倒せしめ、憤怒せしめた押川長官時代の疑獄事件以後の製鉄所当局の緊張振りは、職工に対する堅固なる統制となり、労働者の組織化を極力抑制している。同時に、官設工場従業員の持つ一種の官僚的矜持、空疎な××主義的精神が、底から湧き上がってくる賃金奴隷としての反抗意識を抑圧し、やゝともすれば、自己欺瞞の陶酔に陥る。加うるに、空前の好景気。脈々たる抗心を胸底に蔵しながら、各種の原由に制縛(せいばく)せられて、爆発の端緒を掴み得ないでいる。

叩けば響き、押せば動く。が、叩く者がいない。グッとひと押し、力強く押し出す手がない。

巨巌は山嶺に横たわる。グッとひと押しだ。あとは急坂を逆落としに・・・。しかし、放っておけば窒息だ。衝戟(しょうげき)がいる。血の出る衝戟が。

当時の私は、苦難多き工場、鉱山労働の体験を基礎に、サンジカリズムの思想を吸収し、生来の反逆心を何ものによってか爆発させねば止まれぬ私であった。しばらく、興味を持ちかけていた政治運動に飽きて、生死を賭しての経済闘争に転向せんとする転機に立っていた。

気運は動いている。導火を作り、たゞ点火するのみだ。私はハッパの導火線を敷き始める。

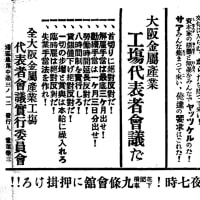

単独演説、会場――枝光の野天の芝居小屋を借り入れ、「労働問題演説会」の立看板や貼りビラを、工藤勇雄という青年と二人で市中に配布して、その日――八月三十日を待った。八幡市最初の労働問題公開演説会だ。予期の如く、労働者、市民の感興(かんきょう)を沸かせ、当局者に異常のショックを与えた。二十八日、警察署からちょっと来い。何のこった。署長の演説中止の勧告――命令を言下に拒絶した。警察は押しつぶす心算、私は無理にもやる決心。対立状態が続いて、三十日の正午頃、会場が天井のない掛小屋に過ぎないから、屋外集会と見なして禁止する。たってやるなら検束だ。ビラも早速剥ぎ取れという厳命を受けた。

定刻の七時には群衆数千。会場前の大通を埋めた。口惜しいが仕方がない。会場入口に「その筋の命令に依り、已むを得ず中止」と大書して私は自宅に引上げた。

北本町五丁目、巡査派出所の前側に開業していた薬店、次兄の家が私の当時の居所である。僅かに十数間を隔てる交番署には、八幡署長野村某が出張して警戒の指揮に当って居る。五間道路いっぱい、交番署を中心に身動きもならぬほど詰めかけた群衆は、禁止命令の不当を鳴らして喧々(けんけん)ごうごう。数十名が交番署に押しかけて、署長に厳談した。八時頃、私は家の前の路傍にビール箱を積み上げて、その上に登った。

怒号三十分、群衆はむやみに拍手する。私もいささか溜飲を下げた。「幾度、禁止されても、きっとやる。同志は私をたすけて目的を貫徹させろ」という言葉に応じて、三人の青年が家に入った。加藤義雄、田崎恕、黒野貞幹の三君、いずれもストライキの中堅として奮闘した人々である。

その夜、前田の映画常設館日本館で、九月七日演説会再開の協議成る。当時までには五六人の同志も出来、警察も今度は干渉の口実がない。聴衆三千人、私の他に、七八人の同志が簡単な感想を述べ、全部で三時間。私は労働運動の目的、組合結成の急を強調して、「組合組織の一兵卒として犬馬の労に就く」ことを誓い、同志を募って二十人を得た。

その夜から連日連夜の協議会だ。殆んど不眠不休で組合組織の具体案を造る。当時、製鉄所を退いて郷里に帰っていた西田健太郎も、新聞で知ったといって、八幡に出て来て我々に協力した。