先ごろ「志久見川沿いの集落景観」を記した。栄村では2022年に『栄村誌』を刊行している。長野県内でも北の端の村なので、南信の図書館でその本を置く図書館などない。長野県内図書館横断検索サービス「信州ブックサーチ」で検索してみても12件しか表示されず、北信域以外では小海町図書館位である、蔵書としているのは。そんなことは調べなくとも解っていたから、栄村を訪れた当日に、長市立図書館で閲覧した。2022年と県内の市町村では、ごく新しい自治体史誌。カラーページが多く、一般向けを意識された本なのだろう。そこで志久見川沿いの集落景観に見た関連の記述はないかと、ざっと見てみたのだが、それらしいものはまったくなかった。集落内にあるお堂のことはもちろん、十王についても触れられていない。長野県市町村史誌目次データベースで「栄村」を検索すると「栄村史 堺編」が1964年に刊行されている。目次が見られるため、それらしい箇所を探すが、せいぜい「寺院」に関する箇所ぐらいだろうか。とはいえ、寺院の中にある堂ならともかく、集落内にある小堂について扱われている可能性は低い。実際閲覧してないので何とも言えないが、もちろんこうした書も近在では閲覧できそうもない。「禁帯出」になっているものがほとんどだから、依頼して閲覧できるかどうかも怪しい。別のルートで閲覧する方法もあるのだろうが、求めている記事がある可能性は低い。

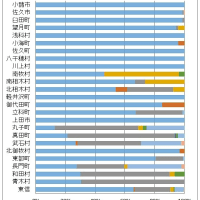

そうした中、前述の長野県内図書館横断検索サービス「信州ブックサーチ」において「栄村」で検索して文献を探してみた。実は『栄村史 堺編』の目次を見てもわかるとともに、2022年に刊行された『栄村誌』もそうだが、「栄村」といえば秋山郷が知られていて、秋山郷に関する記述が多い。それは文献を検索してみてもわかる。志久見川沿いの思慮が無いかと検索して見つけたのは、埼玉大学文化人類学研究会が1992年に発行した『栄村東部谷の民俗』である。ところがこれを所蔵している図書館は県立長野図書館のみ。とはいえ、志久見川沿いの民俗調査報告書なので、確認してみたい。これについては、また後日確認後にここで報告することとして、ほかに検索していると『栄村の石造文化財』というものがあった。古書を扱うページ(東京都古書籍商業協同組合)で検索してみると、表紙の写真に見覚えがある。ここでようやく気がついたのである、「この本、持っているはず」と。平成2年に発行されているもので、同6年に購入していた。探してみると確かに書棚に埋もれていたわけで、さっそく開いてみたというわけである。本のことを覚えていたなら、栄村に足を運ぶ前に確認したであろう資料なのに、すっかり忘れていたというわけである。石造物の報告書だが、集落ごとに掲載されている代表的な石造物の写真の中に、お堂の写真が掲載されている。「志久見川沿いの集落景観」でも触れた通り、この地域には集落ごと必ずと言ってお堂が存在する。それが志久見川沿いだけなのかどうか、と疑問を呈したが、その答えがこの報告書から読み取れる。お堂の写真を確認しながら図化してみたものが「栄村における集落のお堂」である。実は十王堂とほかのお堂が併存している地区もあるが、そうした地区は十王堂を優先させてもらった。図でもわかるように、やはり栄村全体で地区ごとにお堂があることがわかる。ただし、庚申堂は祠レベルであって、ほかのお堂とはちょっと異なる。したがって庚申堂が多い千曲川沿いの集落には、志久見川沿いほど、お堂のある景観が顕著ではないということが言える。いずれにしても、最も多いのが観音堂で、やはり志久見川沿いには十王堂が多い。同書には信仰的な背景は記述されていないが、わたしの求める主旨とすれば大変参考となった。

前述したように、『栄村東部谷の民俗』に期待したいところだが、意外に文字化されていないことが多い、そうあらためて解ったところである。