今年、既に数えきれないほど足を運んでいる現場である(2020年にも数えきれないほど足を運んでいたが、当時の日記を振り返ると、富士見町での現場に関係した記事ばかりが見え、ほかにもたくさん現場を踏んでいたのに、まったくそれら現場が凍上しない。その年は濃密な年だったと言える)。与田切川上流の飯島町の主たる農業用水の水源にあたる堰堤下にある取水口。与田切川の水は、多用途に利用されている。もちろん農業用水もそうだが、町の主たる飲料水の水源でもある。加えて中川村片桐へも農業用水を供給しているし、発電事業も行われている。考えてみれば当日記でも与田切川のことについては何度か触れているが、当たり前である、わたしはこの川の下流で生まれ育った。子どものころの遊び場といえば、与田切川だった。今、この川で遊ぶ子どもの姿など、見たことがない。子どもが少なくなったのはもちろんだが、「川で遊ばない」のが当たり前になったのかもしれない。実は子どもの遊びの変化も著しい。

さて、既に何度も足を運んでいる現場ではあるるが、この後1年は、何度も足を運ぶことになる。夏場は涼しくて良いかもしれないが、冬場のこの空間は、厳しい環境になる。通常、こうした農業用水の水源には、関係者が足を運ぶ姿が見られるものだが、数えきれないほど足を運んでいるものの、農業用水の関係者に出会ったことはまだ1度もない。ということは、あまり関係者は現状を把握されていない、ということになるのかもしれないが…。集落から数キロ川を遡るということもあるし、そこへたどり着く道も、それほど良い道とは言えないし、さらには工事車両も走って、ふつうのはあまり足を踏み入れない空間。そういうこともあるのだろうが、最近は飯島川から現場に入ろうとして少し山へ入ると、「通行止め」という看板がいきなり立てられていて、引き返して七久保側から入るということが度々あった。今日も、たまたま七久保側から入ったが、飯島側には通り抜けません、という看板を現場近くまで行って見たしだい。

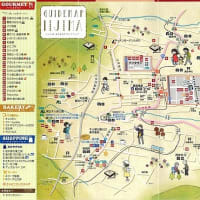

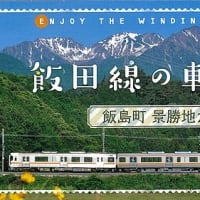

さて、飯島側からよく見える山に「傘(からかさ)山」という山がある。よく見えるということは、山の上から飯島の集落がよく見えるということになるのだろうが、そこへ行ったことはない。町民の森として遊歩道などが整備されていて、登山口までの林道も整備されている。少しその道を走ってみたが、現場の近くから駐車場までは10分も走らないほど近い。「南駒里山クラブ」というところがホームページを公開していて、そこにある「傘山登山マップ」が登山口にも置かれている。当たり前だが、こうした登山地図は目的地を真ん中にして上に配置するのは当たり前だから、以前から日記で触れている方向性の問題をここで説く必要もないが、飯島町の人々の空間イメージは、まさにこのスタイルなのである。たまたま傘山を目標物にしているが、この背後には南駒ケ岳がある。中央アルプスに置き換えても同じ空間配置になる。

駐車場手前の沢水が流れるところに、クリンソウが何株か咲いていた。クリンソウといえば喬木村の九十九谷で群生していてよく知られるが、珍しいほどではないが、よく見かける花でもない。この与田切川の奥まった空間、サルの群れに遭遇するのは当たり前なのだが、今年は1度しか遭遇していない。そういえばニホンジカにも遭遇したが、人に気がつくと一気に逃げていくのがいつも。急な崖のようなところでも駆け上っていくから、その走りは見事なもの。