京都駅前周辺の散策、今日は世界文化遺産・本願寺(西本願寺)をご紹介します。

「西本願寺」

本願寺はご存知のように東本願寺と西本願寺がありますが、この名称は通称で正しくは、東本願寺は「真宗本廟」といい、真宗大谷派の本山です。

一方の西本願寺は正しくは龍谷山本願寺といい、浄土真宗本願寺派の本山で、京都市民からは「お西さん」の愛称でも親しまれているそうです。

東と西に別れた経緯は次のようです。

戦国時代、石山合戦で一向宗(本願寺派)の本山である石山本願寺(現在の大阪城がある場所にあった)が、武装解除に応じたことで、一向宗は石山本願寺から追われます。

秀吉の治世になり、本願寺派は京都の烏丸で本願寺(西)の再興を許されます。

その後、家康の宗教政策によって、当時、本願寺内で分裂状態が起きていたことを利用し、教如を門主とし、本願寺のすぐ東の土地を与えられ本願寺を分立したのが真宗大谷派(東本願寺)の始まりです。

この本願寺の立地関係から、西と東という通称が付けられるようになったもので、教義上においては本願寺派と大谷派の違いは殆どないということです。

なお西本願寺は「古都京都の文化財」として、1994年12月に世界遺産に登録されています。

・西本願寺の境内地図です。

「御影堂門」

西本願寺はJR「京都」駅下車し、北側の出口から中央郵便局の前を通り、塩小路通を西に向かって進み、堀川通(国道1号線)に出て右折し、約250m北に進むと左手(西側)に西本願寺の御影堂門が見えます。

御影堂門は「御影堂」のほぼ正面東側に位置していますが、門と「御影堂」の間に塀や銀杏の木があり、門を通して「御影堂」は見えにくくなっています。

・この門が御影堂門です。

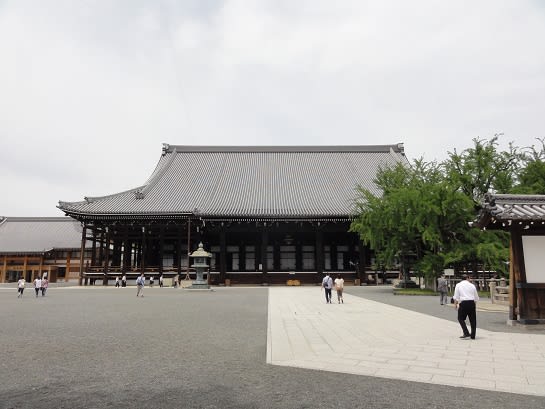

「御影堂(重要文化財)」

西本願寺の御影堂は江戸時代建築の重要文化財建造物で、御影堂、大師堂とも言い、寛永13年(1636年)に再建されました。

内部は外陣と内陣に別れ、外陣は多くの門信徒を収容するため、特に広く作られているそうです。

お堂の高さは29m、東西48m,南北62mで、親鸞聖人の等身大のお木像(ご真影)がご安置されているところから、御影堂と称されています。

「御影堂内陣」

正面に掲げられている「見真」の額は、明治9年(1876年)11月28日に明治天皇より親鸞聖人に贈られた大師号だそうです。

「阿弥陀堂門」

阿弥陀堂門は「御影堂門」の北側にあり、重厚なうえに、装飾もきらびやかな門です。

この門は「阿弥陀堂」のほぼ正面東側に位置しており、門を通して「阿弥陀堂」を見ることができます。

・阿弥陀堂門です。

「阿弥陀堂(本堂)」(重要文化財)

宝暦10年(1760年)に再建された、東西42m、南北45m、高さ25mのお堂です。

中央には阿弥陀如来の木像が、左右にインド・中国・日本の念仏の祖師七師と聖徳太子の影像が安置されています。

阿弥陀堂の内陣です。

最新の画像[もっと見る]

-

「蛇の道は蛇」の由来

3週間前

「蛇の道は蛇」の由来

3週間前

-

身近な野鳥「ムクドリ」

3週間前

身近な野鳥「ムクドリ」

3週間前

-

身近な野鳥「ムクドリ」

3週間前

身近な野鳥「ムクドリ」

3週間前

-

身近な野鳥「ムクドリ」

3週間前

身近な野鳥「ムクドリ」

3週間前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

ニゲラの花「蕾から種まで」

4週間前

大阪時代に、奥の書院や庭を予約して見学したことがあります。2月でしたからみぞれまじりの雨に降られ、とても

寒い思いをしました。

阿弥陀堂に、聖徳太子の影像が安置されているのを理解できなかったのが「もののはじめ」を思い立った原点です。

それは富山時代に、井波に一向一揆の総本山であった瑞泉寺に、太子の曼荼羅を見て感じたことでした。

要は、日本仏教の祖と考え、親鸞も六角堂で太子を夢みた因縁があってのことではありますが、不思議なことでした。

とはいえ、先月にiinaも2文字の法名を総本山のご法主様から直々に賜り、輪袈裟、数珠、経本もいただきました。はい、いい名でした。

ゼタ(zetta)単位は21桁で、23桁をヨタ (yotta)というそうです。

「星の数」では、らいちゃんを中心に過去を遡りましたが、お孫さんのある幸せな子孫を得るにいたっています。

少なくとも、自分の血脈の命題は果たしたといえます。後は、永続きするように見守ることでしょうか。