●自治体間 二極化進む : 大阪 (2011年10月30日 読売新聞)

府内の小中学校約950校で実施した府独自の学力テスト「府学力・学習状況調査」で、府教委が公表した市町村別の結果は、正答率の高さが自治体によって二極化している傾向が目立った。各市町村教委はそれぞれの結果を分析して、ホームページなどで課題や目標を掲示。府教委は「学校や家庭での学習、生活習慣の違いが学力の差に反映していると考えられるが、市町村ごとの課題を踏まえた取り組みが進めば、大阪全体の底上げにつながる」と期待している。(冬木晶)

小学6年と中学3年が対象の府学力テストは6月中旬、大阪、堺両政令市を除く府内41市町村の全校と府内の私立校の児童生徒計約10万人が参加。教科は小学生が国語と算数、中学生が国語、数学、英語で、国語と算数・数学は知識を問うA問題と、活用力をみるB問題に分けた。8月末に府教委が府全体の公立、私立別の平均正答率などを発表し、各市町村教委がそれぞれの成績や学習状況などを分析してきた。

市町村別の結果をみると、小中の全教科にわたって府平均より正答率が高い自治体と、低い自治体に二極化。さらに小学校で最大7~14ポイントだった自治体間の差が、中学校では10~18ポイントに広がっており、これまでも指摘されていた市町村の学力格差が、改めて浮き彫りとなった。

各市町村教委は今回の結果を受け、それぞれが抱える問題点に応じた教育目標を立案。「授業以外の学習時間が少なく、放課後や土曜日の補充学習に取り組む」(大東市)、「自学自習力や基本的な生活習慣の定着などが課題。学校と連携を取りながら、さらに学力向上策を進める」(摂津市)などとしている。

また小・中学校が1校だけの6町村の成績は、市町村別の成績が学校別の結果と同一となるため、非公表となった。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20111030-OYT8T00085.htm

●「橋下氏の強い地域、学力低い」と判明 - kei999の日記

http://d.hatena.ne.jp/kei999/20081228

とんでもないことが判明しました。

2008年の大阪府知事選の橋下氏の市町村別得票率と学力テストの成績が負の相関を示すのです。

すなわち

橋下氏の支持が高い市町村ほど学力テストの成績が低いということです。

どうです? 明らかでしょう?

相関係数は小学校で-0.69、中学校で-0.88です。

比較のために、対立候補であった熊谷氏と学力テストの相関も示します。

橋下氏とは逆に正の相関を示しています。 橋下氏熊谷氏の支持が高い市町村ほど学力テストの成績が高いようです。

相関係数は小学校で0.74、中学校で0.88です。

なぜか低所得者層の多い地域ほど、橋下氏に投票した割合が多かったのです。 もちろん橋下氏は新自由主義的で決して弱者の味方ではありません。

データ

平成20年1月27日 大阪府知事選挙

http://www.pref.osaka.jp/senkan/date/h20tiji/tiji_Top_Main.htm

得票率=得票数÷得票合計

2009年1月2日追記

平均所得は2007年の2/14毎日新聞の記事より引用 2004年のもの

「毎日新聞は全国の市区町村ごとに、総務省の「市町村税課税状況等の調」に基づき、04年の課税対象所得総額を納税者数で割って平均所得を確定した。」

http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1977#1977

市町村別平均正解率は2008年10月17日読売新聞の記事より 4科目の平均正解率

http://osaka.yomiuri.co.jp/edu_news/20081017kk02.htm

橋下氏、熊谷氏得票率

http://www.pref.osaka.jp/senkan/date/h20tiji/tiji_Top_Main.htm

大阪府知事選挙 市区町村別開票状況のそれぞれの得票数を「合計」で割ったものを得票率とする。

●近畿地方学歴マップ&ランキング: 【都道府県】貴志原の情報局【市区町村】

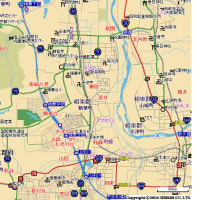

近畿地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)の市区別の高等教育卒業者比率(≠高卒者比率)を載せます。これは2005年の国勢調査に基づくもので、その比率とは、15歳以上人口の卒業者(卒業して在学していない者)に対する、短大・高専・大学・大学院の卒業者の比率で、2000年の数字になります。なお、偏差値の算出にあたって、各市区の人口は考慮しておらず、また母集団は近畿地方の市区のみとし、全国ではありません。なので、偏差値を首都圏バージョンとは単純比較できません。それから、対象範囲が広くなったため、縮尺の関係上、市区名が見にくくなってしまいましたので、近日公開予定の京阪神圏拡大バージョンの地図もよろしくお願いします。

①短大・高専・大学・大学院の卒業者比率マップ

https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/29/73/7eed94b6b2361a5e83e69894f21a1a13.png

②短大・高専・大学・大学院の卒業者比率ランキング

左の数字:大卒率(単位%)/右の数字:偏差値

1位~10位

芦屋市 53.1 83.6

■■■偏差値80■■■

生駒市 48.1 77.1

■■■偏差値75■■■

宝塚市 44.9 72.9

神戸市東灘区 44.8 72.8

箕面市 44.7 72.7

西宮市 43.5 71.1

■■■偏差値70■■■

吹田市 40.8 67.6

長岡京市 40.5 67.2

京都市左京区 40.4 67.1

奈良市 40.3 67.0

11位~20位

川西市 39.6 66.1

三田市 39.6 66.1

池田市 39.1 65.4

■■■偏差値65■■■

木津川市 37.9 63.9

豊中市 37.9 63.9

茨木市 37.6 63.5

大阪市天王寺区 37.5 63.3

京田辺市 36.5 62.0

大阪狭山市 36.5 62.0

河内長野市 36.0 61.4

21位~30位

京都市西京区 35.9 61.3

香芝市 35.6 60.9

交野市 35.1 60.2

神戸市灘区 35.1 60.2

大阪市阿倍野区 35.0 60.1

■■■偏差値60■■■

高槻市 34.8 59.8

大阪市中央区 34.7 59.7

大津市 34.6 59.6

京都市北区 34.4 59.3

枚方市 34.2 59.1

31位~40位

神戸市西区 33.8 58.5

草津市 33.6 58.3

大阪市西区 33.3 57.9

京都市中京区 33.2 57.8

向日市 33.1 57.6

神戸市北区 32.7 57.1

神戸市須磨区 32.5 56.8

守山市 32.5 56.8

神戸市垂水区 32.4 56.7

富田林市 32.0 56.2

41位~50位

京都市上京区 31.9 56.1

宇治市 31.9 56.1

伊丹市 31.9 56.1

大和郡山市 31.6 55.7

■■■偏差値55■■■

栗東市 31.0 54.9

京都市下京区 30.7 54.5

八幡市 30.5 54.2

天理市 30.4 54.1

橿原市 30.3 54.0

大阪市北区 30.1 53.7

51位~60位

高石市 30.1 53.7

葛城市 30.0 53.6

野洲市 29.8 53.3

藤井寺市 29.4 52.8

城陽市 29.1 52.4

大阪市福島区 29.1 52.4

京都市右京区 28.5 51.6

大阪市都島区 28.4 51.5

和泉市 28.2 51.3

羽曳野市 28.2 51.3

61位~70位

神戸市中央区 28.1 51.1

明石市 28.1 51.1

京都市東山区 28.0 51.0

橋本市 28.0 51.0

柏原市 27.9 50.9

亀岡市 27.7 50.6

彦根市 27.3 50.1

■■■偏差値50(平均値=27.2%)■■■

大阪市城東区 27.1 49.8

大阪市旭区 27.0 49.7

堺市 27.0 49.7

71位~80位

大阪市淀川区 26.8 49.4

泉大津市 26.8 49.4

四条畷市 26.8 49.4

桜井市 26.7 49.3

京都市伏見区 26.4 48.9

大阪市住吉区 26.4 48.9

阪南市 26.4 48.9

大和高田市 26.4 48.9

寝屋川市 26.3 48.8

岩出市 26.3 48.8

81位~90位

京都市山科区 26.2 48.7

大阪市東淀川区 26.2 48.7

大阪市東住吉区 26.2 48.7

八尾市 25.6 47.9

加古川市 25.6 47.9

摂津市 25.5 47.8

尼崎市 25.4 47.6

近江八幡市 25.0 47.1

大阪市東成区 24.4 46.3

姫路市 24.4 46.3

91位~100位

三木市 24.2 46.1

泉佐野市 24.1 45.9

宇陀市 23.8 45.5

湖南市 23.7 45.4

大阪市鶴見区 23.6 45.3

東大阪市 23.6 45.3

泉南市 23.6 45.3

高砂市 23.5 45.2

和歌山市 23.4 45.0

■■■偏差値45■■■

貝塚市 23.2 44.8

101位~110位

大阪市住之江区 23.0 44.5

岸和田市 22.9 44.4

長浜市 22.9 44.4

京都市南区 22.7 44.1

紀の川市 22.6 44.0

甲賀市 22.5 43.9

福知山市 22.2 43.5

加東市 22.2 43.5

御所市 22.1 43.3

南丹市 21.9 43.1

111位~120位

松原市 21.9 43.1

大東市 21.8 42.9

赤穂市 21.7 42.8

篠山市 21.7 42.8

米原市 21.7 42.8

大阪市西淀川区 20.9 41.8

たつの市 20.9 41.8

相生市 20.7 41.5

五條市 20.7 41.5

大阪市港区 20.6 41.4

121位~130位

守口市 20.6 41.4

東近江市 20.1 40.7

神戸市兵庫区 20.0 40.6

海南市 20.0 40.6

豊岡市 19.9 40.5

加西市 19.5 40.0

■■■偏差値40■■■

大阪市平野区 19.4 39.8

綾部市 19.2 39.6

舞鶴市 19.1 39.4

宮津市 18.9 39.2

131位~140位

神戸市長田区 18.9 39.2

小野市 18.8 39.1

大阪市生野区 18.6 38.8

門真市 18.6 38.8

朝来市 18.5 38.7

洲本市 18.4 38.5

高島市 18.4 38.5

養父市 18.1 38.1

大阪市此花区 17.6 37.5

西脇市 17.6 37.5

141位~150位

丹波市 17.3 37.1

大阪市浪速区 16.8 36.5

京丹後市 16.6 36.2

大阪市大正区 16.6 36.2

御坊市 16.5 36.1

新宮市 16.3 35.8

南あわじ市 16.2 35.7

宍粟市 15.9 35.3

有田市 15.9 35.3

■■■偏差値35■■■

田辺市 14.8 33.9

151位~152位

淡路市 14.5 33.5

大阪市西成区 12.3 30.6

<都道府県別>

奈良県 33.5

兵庫県 29.5

京都府 29.4

大阪府 28.2

滋賀県 27.1

和歌山県 20.3

首都圏の例と同じように、おおよそ平均世帯年収に比例しそうです。40%を超える市区は僅か10だけとなり、首都圏よりも全体的に低いようです。公立小中学校学力調査・大学入試センター試験平均点・大学等進学率などでは、関東と関西はほとんど差がありません。むしろ、京都府や奈良県に関しては東京都などを凌ぐ全国TOPレベルの教育水準だと言われます。しかし大学進学や就職のため上京する学生らが多いことを考慮すると、15歳以上人口の卒業者(卒業して在学していない者)に対する、大学等卒業者比率が首都圏より低くなってしまうことは必然ですね。特に、京都府は大学が集中し高い教育水準を誇りながら、同時に古くからの住民層も多いため、前述のような生徒の学力水準と大卒率の水準との乖離が大きくなる現象が顕著です。

下位20位ぐらいまでの市区について、首都圏では主に千葉県の過疎地で15%未満の市がいくつかあり、それ以外もほとんど過疎地や田園地帯の市が占めます。一方近畿地方では15%未満の市区はほとんどないものの、都市部の市区で下位20位に入る低い率の市区が主に大阪府にいくつか見られ、ここでも近畿地方と首都圏の違いが認められます。

さて、京阪神圏の学歴マップはやや複雑な階級区分図となっています。低平な関東平野と比べて地形が複雑である点と、インナーシティの発生する中心的な大都市が東京大都市圏(定義が複数存在するが、3650万人とする)の東京23区と横浜市の二つに対し、京阪神圏(同様に定義が複数存在するが、1850万人とする)ではその名の通り中心的な大都市が三つと人口に対して比較的多い点からです。

高学歴な地域は以下のように大別できそうです。

とても高い地域

①神戸市東部~芦屋市を中心とした阪神間地域(尼崎市を除く)~北摂地域(摂津市を除く)

②奈良県北部から京都府南端部

③長岡京市や京都府左京区など

高い地域

④上町台地(天王寺区・阿倍野区)や大阪市都心部

⑤南河内の新興住宅地域(大阪狭山市・河内長野市・富田林市)

ざっくり言えば、都市部の低地は低く、都市部の台地や丘陵地(=山の手)は高いということですね。これは近畿地方以外の大都市圏でも当てはまります。ダントツ1位の芦屋市はやはりと言ったところでしょうか。母集団を近畿地方とした同市の偏差値は、なんと80を超えました。それ以下のTOP10の面子も納得のいくところですが、個人的に意外だと思ったのは、8位の長岡京市です。一気に最下位に目をやると、2005年度の完全失業率が22.4%(2000年度は18.1%)だった大阪市西成区の、ガクンと低い大卒率がやはり気になります。

http://kishibaru.cocolog-nifty.com/blog/gakureki_kinki_mr.html

●首都圏学歴マップ&ランキング: 【都道府県】貴志原の情報局【市区町村】

【都道府県】貴志原の情報局【市区町村】

~格差社会や地域経済の研究~ 首都圏学歴マップ&ランキング

首都圏(ここでは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の市区別の高等教育卒業者比率(≠高卒者比率)を載せます。

これは2005年の国勢調査に基づくもので、その比率とは、15歳以上人口の卒業者(卒業して在学していない者)に対する、短大・高専・大学・大学院の卒業者の比率で、2000年の数字になります。

なお、偏差値の算出にあたって、各市区の人口は考慮しておらず、また母集団は同首都圏の市区のみとし、全国ではありません。なので、偏差値については近畿地方バージョンとは単純比較できません。

また、政令指定都市は行政区ごとに率を表していますが、さいたま市のみは、現岩槻区を除いてその区別がありません。

①短大・高専・大学・大学院の卒業者比率マップ

https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/8a/5d82f0caeb25632c15d199cb583456c9.png

②短大・高専・大学・大学院の卒業者比率ランキング

左の数字:大卒率(単位%)/右の数字:偏差値

1位~10位

横浜市青葉区 58.8 74.9

武蔵野市 54.6 70.7

■■■偏差値70■■■

横浜市麻生区 53.1 69.2

小金井市 52.3 68.4

国分寺市 51.4 67.4

世田谷区 51.2 67.2

目黒区 50.8 66.8

文京区 50.6 66.6

鎌倉市 50.6 66.6

杉並区 50.3 66.3

11位~20位

千代田区 49.5 65.5

■■■偏差値65■■■

横浜市港北区 48.8 64.8

浦安市 48.5 64.5

横浜市都筑区 48.5 64.5

川崎市宮前区 48.2 64.2

逗子市 48.2 64.2

川崎市多摩区 48.1 64.1

渋谷区 47.6 63.6

中野区 47.2 63.2

国立市 46.9 62.9

21位~30位

多摩市 46.0 62.0

狛江市 45.2 61.2

港区 44.5 60.5

小平市 44.5 60.5

調布市 44.3 60.3

横浜市金沢区 44.0 60.0

■■■偏差値60■■■

千葉市美浜区 43.9 59.9

日野市 43.9 59.9

三鷹市 43.8 59.8

西東京市 43.2 59.2

31位~40位

横浜市栄区 43.2 59.2

習志野市 43.0 59.0

川崎市中原区 43.0 59.0

我孫子市 42.8 58.8

練馬区 42.8 58.8

町田市 42.7 58.7

新宿区 42.6 58.6

中央区 42.4 58.4

和光市 41.6 57.6

市川市 41.6 57.6

41位~50位

川崎市高津区 41.6 57.6

横浜市戸塚区 41.3 57.3

藤沢市 41.1 57.1

府中市 40.9 56.9

印西市 40.6 56.6

横浜市港南区 40.4 56.4

横浜市緑区 40.4 56.4

茅ヶ崎市 40.4 56.4

流山市 40.2 56.2

稲城市 39.8 55.8

51位~60位

船橋市 39.7 55.7

千葉市稲毛区 39.6 55.6

柏市 39.6 55.6

さいたま市 39.5 55.5

白井市 39.2 55.2

■■■偏差値55■■■

横浜市磯子区 38.7 54.7

横浜市神奈川区 38.6 54.6

所沢市 38.5 54.5

佐倉市 38.4 54.4

品川区 38.3 54.3

61位~70位

東久留米市 38.1 54.1

豊島区 37.9 53.9

朝霞市 37.8 53.8

千葉市花見川区 37.8 53.8

大田区 37.8 53.8

志木市 37.7 53.7

横浜市旭区 37.7 53.7

伊勢原市 37.7 53.7

松戸市 37.6 53.6

八千代市 37.6 53.6

71位~80位

横浜市保土ヶ谷区 37.4 53.4

四街道市 37.3 53.3

八王子市 37.3 53.3

千葉市緑区 37.0 53.0

海老名市 36.6 52.6

東村山市 36.5 52.5

横浜市泉区 36.5 52.5

横浜市西区 36.4 52.4

蓮田市 35.6 51.6

座間市 35.4 51.4

81位~90位

大和市 34.8 50.7

立川市 34.6 50.5

厚木市 34.6 50.5

鶴ヶ島市 34.3 50.2

横浜市中区 34.3 50.2

蕨市 34.1 50.0

相模原市 34.1 50.0

■■■偏差値50■■■

戸田市 33.8 49.7

新座市 33.8 49.7

清瀬市 33.8 49.7

91位~100位

板橋区 33.6 49.5

横浜市鶴見区 33.5 49.4

狭山市 32.8 48.7

富士見市 32.8 48.7

東大和市 32.8 48.7

横浜市南区 32.8 48.7

上尾市 32.7 48.6

千葉市若葉区 32.6 48.5

ふじみ野市 32.4 48.3

千葉市中央区 32.2 48.1

101位~110位

北区 32.2 48.1

桶川市 32.1 48.0

江東区 32.1 48.0

横浜市瀬谷区 32.0 47.9

川越市 31.8 47.7

鎌ケ谷市 31.7 47.6

北本市 31.6 47.5

羽村市 31.5 47.4

昭島市 31.3 47.2

東松山市 31.2 47.1

111位~120位

鴻巣市 31.1 47.0

台東区 31.0 46.9

秦野市 31.0 46.9

入間市 30.9 46.8

坂戸市 30.8 46.7

久喜市 30.7 46.6

平塚市 30.5 46.4

越谷市 30.2 46.1

川崎市幸区 29.6 45.5

江戸川区 29.4 45.3

121位~130位

小田原市 29.4 45.3

成田市 29.3 45.2

■■■偏差値45■■■

春日部市 29.0 44.9

川口市 28.9 44.8

福生市 28.8 44.7

草加市 28.5 44.4

墨田区 28.5 44.4

葛飾区 27.9 43.8

横須賀市 27.6 43.5

荒川区 26.9 42.8

131位~140位

南足柄市 26.9 42.8

飯能市 26.7 42.6

あきる野市 26.7 42.6

日高市 26.5 42.4

青梅市 26.5 42.4

綾瀬市 26.4 42.3

さいたま市岩槻区 25.8 41.7

熊谷市 25.8 41.7

野田市 25.6 41.5

三郷市 25.4 41.3

141位~150位

吉川市 24.9 40.8

幸手市 24.5 40.4

加須市 24.3 40.2

茂原市 24.3 40.2

富里市 24.2 40.1

■■■偏差値40■■■

足立区 23.8 39.7

川崎市川崎区 23.7 39.6

武蔵村山市 23.3 39.2

市原市 23.2 39.1

東金市 23.1 39.0

151位~160位

行田市 22.9 38.8

深谷市 22.4 38.3

本庄市 22.3 38.2

鳩ヶ谷市 22.1 38.0

羽生市 21.0 36.9

袖ヶ浦市 20.2 36.1

三浦市 20.1 36.0

木更津市 19.2 35.1

八街市 19.1 35.0

■■■偏差値35■■■

山武市 17.3 33.1

161位~170位

八潮市 17.1 32.9

館山市 16.7 32.5

鴨川市 16.6 32.4

秩父市 16.4 32.2

君津市 15.9 31.7

いすみ市 15.8 31.6

香取市 14.6 30.4

■■■偏差値30■■■

匝瑳市 13.9 29.7

旭市 13.4 29.2

勝浦市 13.3 29.1

171位~173位

富津市 12.7 28.5

銚子市 12.5 28.3

南房総市 12.1 27.9

平均世帯年収におおよそ比例しそうです。平均所得が同程度のものでも、新興住宅地色の強い自治体ほど高いようです。

しかし横浜市青葉区はダントツですね。2位の武蔵野市を偏差値で4ポイント以上上回りました。地価の高い新興住宅地ならではでしょうか。所得の高いファミリー層が集住していることが窺えます。逆に住民の層が多彩な武蔵野市が2位というのは、かなりの大健闘だと思います。逆に意外だったは、2006年度の平均所得(納税義務者数あたりの課税対象所得)が1007万円で全国1位の港区が、今回の大卒率では44.5%と23位程度にとどまったことです。

沿線別に見ると、中央線(国立市まで)は全体的にかなり高水準ですね。大学も数多くこの沿線に立地しています。さらに次いで田園都市線(町田市まで)、小田急線(同じく町田市まで)、東横線(港北区まで)、京王線(日野市・多摩市まで)といったところでしょうか。南西側が目立ち、これらの地域の地形は多くが台地か丘陵地です。

逆に低地が広がる伊勢崎線の沿線は、23区の辺縁地域としては最も低い水準のようです。

まとめると、高学歴地域は以下のように大別できそうです。

①都心を中心とした西武線沿線(西東京市・小平市まで)~東横線沿線(港北区まで)までの南西側の扇形の広域的地域及び和光市

②湘南東部(茅ヶ崎市~逗子市、恐らく葉山町も高いでしょう)から横浜市南部の新興住宅地地域

③千葉県の湾岸地域(浦安市~美浜区)

④柏市の周辺の新興住宅地地域(主に千葉ニュータウンなど)

また、今回のデータでは残念ながらさいたま市は行政区別では無かったので不明ですが、さいたま市の南区・中央区・浦和区・大宮区・北区の南部あたりもそこそこ高いのではないかと思います。

http://kishibaru.cocolog-nifty.com/blog/gakureki_shutoken_mr.html

【私のコメント】

大阪府の市町村別の小中学生の学力調査の結果が公表された。その結果わかることは、自治体間で小中学生の学力に巨大な格差が存在することである。豊能町・箕面市・吹田市などの北摂の高級住宅地が上位を占めている。豊中がそれに次ぐ存在となっているが、これは豊中南部・西部の一般住宅地の存在が原因だろう。

もう一つおもしろいデータがある。3年前に行われた同様の学力調査の結果と橋下知事の得票率に強い相関関係があるというものだ。さらに、統計的評価は行っていないが、学力の高い自治体は住民に占める大学・短大・高専・大学院などの高等教育機関卒業者率が高く、所得も高い傾向にある。

橋下知事は学力調査の結果を公表すべきと主張して論争となった。公表すべきでないと主張した吹田市は、学力が低いのではないかと揶揄された。吹田市は前回は非公表のためデータがないが今回のデータを見るとほぼ頂点に位置している。おそらく前回も同様だろう。吹田市の教育委員会は自分の自治体の好成績を自慢できる立場にありながら公表すべきでないと主張したのだ。その理由は何だろうか?

私が考えるのは、子供の学力の格差は父兄の教育・所得・知的水準の格差を反映しており、それが地域格差となって現れているというものだ。橋下知事は学力格差は教員の怠慢であると教員を攻撃することで有権者の人気を勝ち取ったが、実際には格差は教員ではなく父兄に原因があるのだ。従って、学力不振地域の教員や教育委員会を攻撃しても、教員がどれほど努力しても、生徒の学力が伸びることは期待できない。このような深刻な格差が存在する現状でそれを公表することは、低学力地域からの高所得者の流出という形で格差の固定化と更なる拡大を生むだけであり逆効果であるというのが吹田市の教育委員会が示した良識であると考える。対照的に、子供の低学力に悩む人々は、その原因が自分たちではなく教職員の怠慢にあるという橋下知事の言葉に飛びついて、自己の知的水準の低さや家庭環境の悪さという真の理由を直視するという辛い作業から逃げてしまった。

橋下知事は新自由主義者であり、弁護士時代は消費者金融業者の取り立て訴訟に主に従事していた。消費者金融のお世話になる貧乏人から金をむしり取る悪の手先というところか。弱者保護には全く関心のない政治家である。

橋下知事は典型的な劇場型政治家である。行動パターンは小泉元首相のそれと類似している。敵を決め、激しくそれを批判して大衆を扇動して高い人気を勝ち取る。大衆に受け入れられるために、大衆が反感を持つような組織が敵として望ましい。小泉首相の場合は郵政省とそれを支持する守旧派の自民党議員であり、橋下知事の場合は各市町村の教育委員会や教職員であった。そして、愚かな大衆の支持を得るためには、良識を持つ人ほど敵としてふさわしいのだ。実に嘆かわしいことだが、民主主義とはこの程度のものなのだ。

郵政民営化選挙の際にB層という言葉が話題になった。知能が低く教育水準も低くマスコミの報道を鵜呑みにして行動する。このような人々が有権者の多くを占めており、マスコミの扇動によって日本支配階層は自由自在に世論を操って日本の選挙をコントロールすることができる。来月に予定されている大阪府知事と大阪市長のダブル選挙でもB層の人々はマスコミの言いなりになって投票することだろう。

↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

府内の小中学校約950校で実施した府独自の学力テスト「府学力・学習状況調査」で、府教委が公表した市町村別の結果は、正答率の高さが自治体によって二極化している傾向が目立った。各市町村教委はそれぞれの結果を分析して、ホームページなどで課題や目標を掲示。府教委は「学校や家庭での学習、生活習慣の違いが学力の差に反映していると考えられるが、市町村ごとの課題を踏まえた取り組みが進めば、大阪全体の底上げにつながる」と期待している。(冬木晶)

小学6年と中学3年が対象の府学力テストは6月中旬、大阪、堺両政令市を除く府内41市町村の全校と府内の私立校の児童生徒計約10万人が参加。教科は小学生が国語と算数、中学生が国語、数学、英語で、国語と算数・数学は知識を問うA問題と、活用力をみるB問題に分けた。8月末に府教委が府全体の公立、私立別の平均正答率などを発表し、各市町村教委がそれぞれの成績や学習状況などを分析してきた。

市町村別の結果をみると、小中の全教科にわたって府平均より正答率が高い自治体と、低い自治体に二極化。さらに小学校で最大7~14ポイントだった自治体間の差が、中学校では10~18ポイントに広がっており、これまでも指摘されていた市町村の学力格差が、改めて浮き彫りとなった。

各市町村教委は今回の結果を受け、それぞれが抱える問題点に応じた教育目標を立案。「授業以外の学習時間が少なく、放課後や土曜日の補充学習に取り組む」(大東市)、「自学自習力や基本的な生活習慣の定着などが課題。学校と連携を取りながら、さらに学力向上策を進める」(摂津市)などとしている。

また小・中学校が1校だけの6町村の成績は、市町村別の成績が学校別の結果と同一となるため、非公表となった。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20111030-OYT8T00085.htm

●「橋下氏の強い地域、学力低い」と判明 - kei999の日記

http://d.hatena.ne.jp/kei999/20081228

とんでもないことが判明しました。

2008年の大阪府知事選の橋下氏の市町村別得票率と学力テストの成績が負の相関を示すのです。

すなわち

橋下氏の支持が高い市町村ほど学力テストの成績が低いということです。

どうです? 明らかでしょう?

相関係数は小学校で-0.69、中学校で-0.88です。

比較のために、対立候補であった熊谷氏と学力テストの相関も示します。

橋下氏とは逆に正の相関を示しています。 橋下氏熊谷氏の支持が高い市町村ほど学力テストの成績が高いようです。

相関係数は小学校で0.74、中学校で0.88です。

なぜか低所得者層の多い地域ほど、橋下氏に投票した割合が多かったのです。 もちろん橋下氏は新自由主義的で決して弱者の味方ではありません。

データ

平成20年1月27日 大阪府知事選挙

http://www.pref.osaka.jp/senkan/date/h20tiji/tiji_Top_Main.htm

得票率=得票数÷得票合計

2009年1月2日追記

平均所得は2007年の2/14毎日新聞の記事より引用 2004年のもの

「毎日新聞は全国の市区町村ごとに、総務省の「市町村税課税状況等の調」に基づき、04年の課税対象所得総額を納税者数で割って平均所得を確定した。」

http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1977#1977

市町村別平均正解率は2008年10月17日読売新聞の記事より 4科目の平均正解率

http://osaka.yomiuri.co.jp/edu_news/20081017kk02.htm

橋下氏、熊谷氏得票率

http://www.pref.osaka.jp/senkan/date/h20tiji/tiji_Top_Main.htm

大阪府知事選挙 市区町村別開票状況のそれぞれの得票数を「合計」で割ったものを得票率とする。

●近畿地方学歴マップ&ランキング: 【都道府県】貴志原の情報局【市区町村】

近畿地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)の市区別の高等教育卒業者比率(≠高卒者比率)を載せます。これは2005年の国勢調査に基づくもので、その比率とは、15歳以上人口の卒業者(卒業して在学していない者)に対する、短大・高専・大学・大学院の卒業者の比率で、2000年の数字になります。なお、偏差値の算出にあたって、各市区の人口は考慮しておらず、また母集団は近畿地方の市区のみとし、全国ではありません。なので、偏差値を首都圏バージョンとは単純比較できません。それから、対象範囲が広くなったため、縮尺の関係上、市区名が見にくくなってしまいましたので、近日公開予定の京阪神圏拡大バージョンの地図もよろしくお願いします。

①短大・高専・大学・大学院の卒業者比率マップ

https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/29/73/7eed94b6b2361a5e83e69894f21a1a13.png

②短大・高専・大学・大学院の卒業者比率ランキング

左の数字:大卒率(単位%)/右の数字:偏差値

1位~10位

芦屋市 53.1 83.6

■■■偏差値80■■■

生駒市 48.1 77.1

■■■偏差値75■■■

宝塚市 44.9 72.9

神戸市東灘区 44.8 72.8

箕面市 44.7 72.7

西宮市 43.5 71.1

■■■偏差値70■■■

吹田市 40.8 67.6

長岡京市 40.5 67.2

京都市左京区 40.4 67.1

奈良市 40.3 67.0

11位~20位

川西市 39.6 66.1

三田市 39.6 66.1

池田市 39.1 65.4

■■■偏差値65■■■

木津川市 37.9 63.9

豊中市 37.9 63.9

茨木市 37.6 63.5

大阪市天王寺区 37.5 63.3

京田辺市 36.5 62.0

大阪狭山市 36.5 62.0

河内長野市 36.0 61.4

21位~30位

京都市西京区 35.9 61.3

香芝市 35.6 60.9

交野市 35.1 60.2

神戸市灘区 35.1 60.2

大阪市阿倍野区 35.0 60.1

■■■偏差値60■■■

高槻市 34.8 59.8

大阪市中央区 34.7 59.7

大津市 34.6 59.6

京都市北区 34.4 59.3

枚方市 34.2 59.1

31位~40位

神戸市西区 33.8 58.5

草津市 33.6 58.3

大阪市西区 33.3 57.9

京都市中京区 33.2 57.8

向日市 33.1 57.6

神戸市北区 32.7 57.1

神戸市須磨区 32.5 56.8

守山市 32.5 56.8

神戸市垂水区 32.4 56.7

富田林市 32.0 56.2

41位~50位

京都市上京区 31.9 56.1

宇治市 31.9 56.1

伊丹市 31.9 56.1

大和郡山市 31.6 55.7

■■■偏差値55■■■

栗東市 31.0 54.9

京都市下京区 30.7 54.5

八幡市 30.5 54.2

天理市 30.4 54.1

橿原市 30.3 54.0

大阪市北区 30.1 53.7

51位~60位

高石市 30.1 53.7

葛城市 30.0 53.6

野洲市 29.8 53.3

藤井寺市 29.4 52.8

城陽市 29.1 52.4

大阪市福島区 29.1 52.4

京都市右京区 28.5 51.6

大阪市都島区 28.4 51.5

和泉市 28.2 51.3

羽曳野市 28.2 51.3

61位~70位

神戸市中央区 28.1 51.1

明石市 28.1 51.1

京都市東山区 28.0 51.0

橋本市 28.0 51.0

柏原市 27.9 50.9

亀岡市 27.7 50.6

彦根市 27.3 50.1

■■■偏差値50(平均値=27.2%)■■■

大阪市城東区 27.1 49.8

大阪市旭区 27.0 49.7

堺市 27.0 49.7

71位~80位

大阪市淀川区 26.8 49.4

泉大津市 26.8 49.4

四条畷市 26.8 49.4

桜井市 26.7 49.3

京都市伏見区 26.4 48.9

大阪市住吉区 26.4 48.9

阪南市 26.4 48.9

大和高田市 26.4 48.9

寝屋川市 26.3 48.8

岩出市 26.3 48.8

81位~90位

京都市山科区 26.2 48.7

大阪市東淀川区 26.2 48.7

大阪市東住吉区 26.2 48.7

八尾市 25.6 47.9

加古川市 25.6 47.9

摂津市 25.5 47.8

尼崎市 25.4 47.6

近江八幡市 25.0 47.1

大阪市東成区 24.4 46.3

姫路市 24.4 46.3

91位~100位

三木市 24.2 46.1

泉佐野市 24.1 45.9

宇陀市 23.8 45.5

湖南市 23.7 45.4

大阪市鶴見区 23.6 45.3

東大阪市 23.6 45.3

泉南市 23.6 45.3

高砂市 23.5 45.2

和歌山市 23.4 45.0

■■■偏差値45■■■

貝塚市 23.2 44.8

101位~110位

大阪市住之江区 23.0 44.5

岸和田市 22.9 44.4

長浜市 22.9 44.4

京都市南区 22.7 44.1

紀の川市 22.6 44.0

甲賀市 22.5 43.9

福知山市 22.2 43.5

加東市 22.2 43.5

御所市 22.1 43.3

南丹市 21.9 43.1

111位~120位

松原市 21.9 43.1

大東市 21.8 42.9

赤穂市 21.7 42.8

篠山市 21.7 42.8

米原市 21.7 42.8

大阪市西淀川区 20.9 41.8

たつの市 20.9 41.8

相生市 20.7 41.5

五條市 20.7 41.5

大阪市港区 20.6 41.4

121位~130位

守口市 20.6 41.4

東近江市 20.1 40.7

神戸市兵庫区 20.0 40.6

海南市 20.0 40.6

豊岡市 19.9 40.5

加西市 19.5 40.0

■■■偏差値40■■■

大阪市平野区 19.4 39.8

綾部市 19.2 39.6

舞鶴市 19.1 39.4

宮津市 18.9 39.2

131位~140位

神戸市長田区 18.9 39.2

小野市 18.8 39.1

大阪市生野区 18.6 38.8

門真市 18.6 38.8

朝来市 18.5 38.7

洲本市 18.4 38.5

高島市 18.4 38.5

養父市 18.1 38.1

大阪市此花区 17.6 37.5

西脇市 17.6 37.5

141位~150位

丹波市 17.3 37.1

大阪市浪速区 16.8 36.5

京丹後市 16.6 36.2

大阪市大正区 16.6 36.2

御坊市 16.5 36.1

新宮市 16.3 35.8

南あわじ市 16.2 35.7

宍粟市 15.9 35.3

有田市 15.9 35.3

■■■偏差値35■■■

田辺市 14.8 33.9

151位~152位

淡路市 14.5 33.5

大阪市西成区 12.3 30.6

<都道府県別>

奈良県 33.5

兵庫県 29.5

京都府 29.4

大阪府 28.2

滋賀県 27.1

和歌山県 20.3

首都圏の例と同じように、おおよそ平均世帯年収に比例しそうです。40%を超える市区は僅か10だけとなり、首都圏よりも全体的に低いようです。公立小中学校学力調査・大学入試センター試験平均点・大学等進学率などでは、関東と関西はほとんど差がありません。むしろ、京都府や奈良県に関しては東京都などを凌ぐ全国TOPレベルの教育水準だと言われます。しかし大学進学や就職のため上京する学生らが多いことを考慮すると、15歳以上人口の卒業者(卒業して在学していない者)に対する、大学等卒業者比率が首都圏より低くなってしまうことは必然ですね。特に、京都府は大学が集中し高い教育水準を誇りながら、同時に古くからの住民層も多いため、前述のような生徒の学力水準と大卒率の水準との乖離が大きくなる現象が顕著です。

下位20位ぐらいまでの市区について、首都圏では主に千葉県の過疎地で15%未満の市がいくつかあり、それ以外もほとんど過疎地や田園地帯の市が占めます。一方近畿地方では15%未満の市区はほとんどないものの、都市部の市区で下位20位に入る低い率の市区が主に大阪府にいくつか見られ、ここでも近畿地方と首都圏の違いが認められます。

さて、京阪神圏の学歴マップはやや複雑な階級区分図となっています。低平な関東平野と比べて地形が複雑である点と、インナーシティの発生する中心的な大都市が東京大都市圏(定義が複数存在するが、3650万人とする)の東京23区と横浜市の二つに対し、京阪神圏(同様に定義が複数存在するが、1850万人とする)ではその名の通り中心的な大都市が三つと人口に対して比較的多い点からです。

高学歴な地域は以下のように大別できそうです。

とても高い地域

①神戸市東部~芦屋市を中心とした阪神間地域(尼崎市を除く)~北摂地域(摂津市を除く)

②奈良県北部から京都府南端部

③長岡京市や京都府左京区など

高い地域

④上町台地(天王寺区・阿倍野区)や大阪市都心部

⑤南河内の新興住宅地域(大阪狭山市・河内長野市・富田林市)

ざっくり言えば、都市部の低地は低く、都市部の台地や丘陵地(=山の手)は高いということですね。これは近畿地方以外の大都市圏でも当てはまります。ダントツ1位の芦屋市はやはりと言ったところでしょうか。母集団を近畿地方とした同市の偏差値は、なんと80を超えました。それ以下のTOP10の面子も納得のいくところですが、個人的に意外だと思ったのは、8位の長岡京市です。一気に最下位に目をやると、2005年度の完全失業率が22.4%(2000年度は18.1%)だった大阪市西成区の、ガクンと低い大卒率がやはり気になります。

http://kishibaru.cocolog-nifty.com/blog/gakureki_kinki_mr.html

●首都圏学歴マップ&ランキング: 【都道府県】貴志原の情報局【市区町村】

【都道府県】貴志原の情報局【市区町村】

~格差社会や地域経済の研究~ 首都圏学歴マップ&ランキング

首都圏(ここでは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の市区別の高等教育卒業者比率(≠高卒者比率)を載せます。

これは2005年の国勢調査に基づくもので、その比率とは、15歳以上人口の卒業者(卒業して在学していない者)に対する、短大・高専・大学・大学院の卒業者の比率で、2000年の数字になります。

なお、偏差値の算出にあたって、各市区の人口は考慮しておらず、また母集団は同首都圏の市区のみとし、全国ではありません。なので、偏差値については近畿地方バージョンとは単純比較できません。

また、政令指定都市は行政区ごとに率を表していますが、さいたま市のみは、現岩槻区を除いてその区別がありません。

①短大・高専・大学・大学院の卒業者比率マップ

https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/8a/5d82f0caeb25632c15d199cb583456c9.png

②短大・高専・大学・大学院の卒業者比率ランキング

左の数字:大卒率(単位%)/右の数字:偏差値

1位~10位

横浜市青葉区 58.8 74.9

武蔵野市 54.6 70.7

■■■偏差値70■■■

横浜市麻生区 53.1 69.2

小金井市 52.3 68.4

国分寺市 51.4 67.4

世田谷区 51.2 67.2

目黒区 50.8 66.8

文京区 50.6 66.6

鎌倉市 50.6 66.6

杉並区 50.3 66.3

11位~20位

千代田区 49.5 65.5

■■■偏差値65■■■

横浜市港北区 48.8 64.8

浦安市 48.5 64.5

横浜市都筑区 48.5 64.5

川崎市宮前区 48.2 64.2

逗子市 48.2 64.2

川崎市多摩区 48.1 64.1

渋谷区 47.6 63.6

中野区 47.2 63.2

国立市 46.9 62.9

21位~30位

多摩市 46.0 62.0

狛江市 45.2 61.2

港区 44.5 60.5

小平市 44.5 60.5

調布市 44.3 60.3

横浜市金沢区 44.0 60.0

■■■偏差値60■■■

千葉市美浜区 43.9 59.9

日野市 43.9 59.9

三鷹市 43.8 59.8

西東京市 43.2 59.2

31位~40位

横浜市栄区 43.2 59.2

習志野市 43.0 59.0

川崎市中原区 43.0 59.0

我孫子市 42.8 58.8

練馬区 42.8 58.8

町田市 42.7 58.7

新宿区 42.6 58.6

中央区 42.4 58.4

和光市 41.6 57.6

市川市 41.6 57.6

41位~50位

川崎市高津区 41.6 57.6

横浜市戸塚区 41.3 57.3

藤沢市 41.1 57.1

府中市 40.9 56.9

印西市 40.6 56.6

横浜市港南区 40.4 56.4

横浜市緑区 40.4 56.4

茅ヶ崎市 40.4 56.4

流山市 40.2 56.2

稲城市 39.8 55.8

51位~60位

船橋市 39.7 55.7

千葉市稲毛区 39.6 55.6

柏市 39.6 55.6

さいたま市 39.5 55.5

白井市 39.2 55.2

■■■偏差値55■■■

横浜市磯子区 38.7 54.7

横浜市神奈川区 38.6 54.6

所沢市 38.5 54.5

佐倉市 38.4 54.4

品川区 38.3 54.3

61位~70位

東久留米市 38.1 54.1

豊島区 37.9 53.9

朝霞市 37.8 53.8

千葉市花見川区 37.8 53.8

大田区 37.8 53.8

志木市 37.7 53.7

横浜市旭区 37.7 53.7

伊勢原市 37.7 53.7

松戸市 37.6 53.6

八千代市 37.6 53.6

71位~80位

横浜市保土ヶ谷区 37.4 53.4

四街道市 37.3 53.3

八王子市 37.3 53.3

千葉市緑区 37.0 53.0

海老名市 36.6 52.6

東村山市 36.5 52.5

横浜市泉区 36.5 52.5

横浜市西区 36.4 52.4

蓮田市 35.6 51.6

座間市 35.4 51.4

81位~90位

大和市 34.8 50.7

立川市 34.6 50.5

厚木市 34.6 50.5

鶴ヶ島市 34.3 50.2

横浜市中区 34.3 50.2

蕨市 34.1 50.0

相模原市 34.1 50.0

■■■偏差値50■■■

戸田市 33.8 49.7

新座市 33.8 49.7

清瀬市 33.8 49.7

91位~100位

板橋区 33.6 49.5

横浜市鶴見区 33.5 49.4

狭山市 32.8 48.7

富士見市 32.8 48.7

東大和市 32.8 48.7

横浜市南区 32.8 48.7

上尾市 32.7 48.6

千葉市若葉区 32.6 48.5

ふじみ野市 32.4 48.3

千葉市中央区 32.2 48.1

101位~110位

北区 32.2 48.1

桶川市 32.1 48.0

江東区 32.1 48.0

横浜市瀬谷区 32.0 47.9

川越市 31.8 47.7

鎌ケ谷市 31.7 47.6

北本市 31.6 47.5

羽村市 31.5 47.4

昭島市 31.3 47.2

東松山市 31.2 47.1

111位~120位

鴻巣市 31.1 47.0

台東区 31.0 46.9

秦野市 31.0 46.9

入間市 30.9 46.8

坂戸市 30.8 46.7

久喜市 30.7 46.6

平塚市 30.5 46.4

越谷市 30.2 46.1

川崎市幸区 29.6 45.5

江戸川区 29.4 45.3

121位~130位

小田原市 29.4 45.3

成田市 29.3 45.2

■■■偏差値45■■■

春日部市 29.0 44.9

川口市 28.9 44.8

福生市 28.8 44.7

草加市 28.5 44.4

墨田区 28.5 44.4

葛飾区 27.9 43.8

横須賀市 27.6 43.5

荒川区 26.9 42.8

131位~140位

南足柄市 26.9 42.8

飯能市 26.7 42.6

あきる野市 26.7 42.6

日高市 26.5 42.4

青梅市 26.5 42.4

綾瀬市 26.4 42.3

さいたま市岩槻区 25.8 41.7

熊谷市 25.8 41.7

野田市 25.6 41.5

三郷市 25.4 41.3

141位~150位

吉川市 24.9 40.8

幸手市 24.5 40.4

加須市 24.3 40.2

茂原市 24.3 40.2

富里市 24.2 40.1

■■■偏差値40■■■

足立区 23.8 39.7

川崎市川崎区 23.7 39.6

武蔵村山市 23.3 39.2

市原市 23.2 39.1

東金市 23.1 39.0

151位~160位

行田市 22.9 38.8

深谷市 22.4 38.3

本庄市 22.3 38.2

鳩ヶ谷市 22.1 38.0

羽生市 21.0 36.9

袖ヶ浦市 20.2 36.1

三浦市 20.1 36.0

木更津市 19.2 35.1

八街市 19.1 35.0

■■■偏差値35■■■

山武市 17.3 33.1

161位~170位

八潮市 17.1 32.9

館山市 16.7 32.5

鴨川市 16.6 32.4

秩父市 16.4 32.2

君津市 15.9 31.7

いすみ市 15.8 31.6

香取市 14.6 30.4

■■■偏差値30■■■

匝瑳市 13.9 29.7

旭市 13.4 29.2

勝浦市 13.3 29.1

171位~173位

富津市 12.7 28.5

銚子市 12.5 28.3

南房総市 12.1 27.9

平均世帯年収におおよそ比例しそうです。平均所得が同程度のものでも、新興住宅地色の強い自治体ほど高いようです。

しかし横浜市青葉区はダントツですね。2位の武蔵野市を偏差値で4ポイント以上上回りました。地価の高い新興住宅地ならではでしょうか。所得の高いファミリー層が集住していることが窺えます。逆に住民の層が多彩な武蔵野市が2位というのは、かなりの大健闘だと思います。逆に意外だったは、2006年度の平均所得(納税義務者数あたりの課税対象所得)が1007万円で全国1位の港区が、今回の大卒率では44.5%と23位程度にとどまったことです。

沿線別に見ると、中央線(国立市まで)は全体的にかなり高水準ですね。大学も数多くこの沿線に立地しています。さらに次いで田園都市線(町田市まで)、小田急線(同じく町田市まで)、東横線(港北区まで)、京王線(日野市・多摩市まで)といったところでしょうか。南西側が目立ち、これらの地域の地形は多くが台地か丘陵地です。

逆に低地が広がる伊勢崎線の沿線は、23区の辺縁地域としては最も低い水準のようです。

まとめると、高学歴地域は以下のように大別できそうです。

①都心を中心とした西武線沿線(西東京市・小平市まで)~東横線沿線(港北区まで)までの南西側の扇形の広域的地域及び和光市

②湘南東部(茅ヶ崎市~逗子市、恐らく葉山町も高いでしょう)から横浜市南部の新興住宅地地域

③千葉県の湾岸地域(浦安市~美浜区)

④柏市の周辺の新興住宅地地域(主に千葉ニュータウンなど)

また、今回のデータでは残念ながらさいたま市は行政区別では無かったので不明ですが、さいたま市の南区・中央区・浦和区・大宮区・北区の南部あたりもそこそこ高いのではないかと思います。

http://kishibaru.cocolog-nifty.com/blog/gakureki_shutoken_mr.html

【私のコメント】

大阪府の市町村別の小中学生の学力調査の結果が公表された。その結果わかることは、自治体間で小中学生の学力に巨大な格差が存在することである。豊能町・箕面市・吹田市などの北摂の高級住宅地が上位を占めている。豊中がそれに次ぐ存在となっているが、これは豊中南部・西部の一般住宅地の存在が原因だろう。

もう一つおもしろいデータがある。3年前に行われた同様の学力調査の結果と橋下知事の得票率に強い相関関係があるというものだ。さらに、統計的評価は行っていないが、学力の高い自治体は住民に占める大学・短大・高専・大学院などの高等教育機関卒業者率が高く、所得も高い傾向にある。

橋下知事は学力調査の結果を公表すべきと主張して論争となった。公表すべきでないと主張した吹田市は、学力が低いのではないかと揶揄された。吹田市は前回は非公表のためデータがないが今回のデータを見るとほぼ頂点に位置している。おそらく前回も同様だろう。吹田市の教育委員会は自分の自治体の好成績を自慢できる立場にありながら公表すべきでないと主張したのだ。その理由は何だろうか?

私が考えるのは、子供の学力の格差は父兄の教育・所得・知的水準の格差を反映しており、それが地域格差となって現れているというものだ。橋下知事は学力格差は教員の怠慢であると教員を攻撃することで有権者の人気を勝ち取ったが、実際には格差は教員ではなく父兄に原因があるのだ。従って、学力不振地域の教員や教育委員会を攻撃しても、教員がどれほど努力しても、生徒の学力が伸びることは期待できない。このような深刻な格差が存在する現状でそれを公表することは、低学力地域からの高所得者の流出という形で格差の固定化と更なる拡大を生むだけであり逆効果であるというのが吹田市の教育委員会が示した良識であると考える。対照的に、子供の低学力に悩む人々は、その原因が自分たちではなく教職員の怠慢にあるという橋下知事の言葉に飛びついて、自己の知的水準の低さや家庭環境の悪さという真の理由を直視するという辛い作業から逃げてしまった。

橋下知事は新自由主義者であり、弁護士時代は消費者金融業者の取り立て訴訟に主に従事していた。消費者金融のお世話になる貧乏人から金をむしり取る悪の手先というところか。弱者保護には全く関心のない政治家である。

橋下知事は典型的な劇場型政治家である。行動パターンは小泉元首相のそれと類似している。敵を決め、激しくそれを批判して大衆を扇動して高い人気を勝ち取る。大衆に受け入れられるために、大衆が反感を持つような組織が敵として望ましい。小泉首相の場合は郵政省とそれを支持する守旧派の自民党議員であり、橋下知事の場合は各市町村の教育委員会や教職員であった。そして、愚かな大衆の支持を得るためには、良識を持つ人ほど敵としてふさわしいのだ。実に嘆かわしいことだが、民主主義とはこの程度のものなのだ。

郵政民営化選挙の際にB層という言葉が話題になった。知能が低く教育水準も低くマスコミの報道を鵜呑みにして行動する。このような人々が有権者の多くを占めており、マスコミの扇動によって日本支配階層は自由自在に世論を操って日本の選挙をコントロールすることができる。来月に予定されている大阪府知事と大阪市長のダブル選挙でもB層の人々はマスコミの言いなりになって投票することだろう。

↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

大阪ではバブル後特に大型箱物の建設が相次ぎ財政は破綻寸前も誰も止められない既得権益者がの焼け太りとその権益にもれたもの格差、民間企業の脱大阪、東京集中により相当な規模で大阪経済の地盤沈下は進んでいます。

そういった大阪の惨状を何とかしてくれという声が強く私個人として橋下を支持するつもりは特にありませんがこのままでは大阪はお仕舞いという認識は府民の多くが共有しているものと思います。

「 国内情勢の分析と予測 」 に、したら?

で、今回は、お得意の結論

「 韓国滅亡 」 は、無いの?

それにしても関西の財界人のレベルの低さはなんとかならんかな。

↑

これは、米国の韓国放棄、韓国滅亡の序章だ。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111102/t10013666081000.html

>九州電力は、作業の手順ミスで原子炉が自動停止した玄海原発4号機について、

1日午後11時に原子炉を動かすため「制御棒」を抜く作業を始めました。

全く関係ない話で申し訳ありませんが、

「2011年11月1日午後11時」

と、911,311に続き11です。

http://www.kyuden.co.jp/power_usages/pc.html

今の時点で電力事情は逼迫しておらず、急ぐ理由も無い。

事故らせて全日本を汚染し、福島第一を隠蔽する陰謀でしょうか。

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/genpatu/GotoYoko.pdf

3号機のみ事故の予想がこれですが、沖縄だけがセーフなのか。