礼拝音声

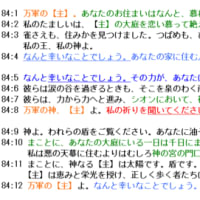

聖書箇所:詩編84:1-12

説教題:なんと幸いなことでしょう

導入)

冒頭にコラの子たちの賛歌と記されています。彼らは神殿の聖歌隊の奉仕をするレビ人たちでした。ギテトの調べに合わせてとも書いてありますが、実際にはギテトが何を表すのかはわかっていません。

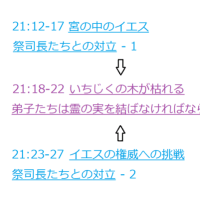

この詩編は、セラという表記によって三つの部分に分けられています。各部分の述べていることを追いながら確認してみましょう。

本論)

第一部 神殿を慕い渇望する気持ち

1節 「お住まい」と訳された語は、原文では天幕となっていますが、後に続く記述から判断すると、神殿を指すことがわかります。詩的な表現として用いられたようです。複数形になっていますが、尊厳を表すためのものと思われます。

2節 神の臨在に対する強い願望が現わされています。ここでは、動詞の時制による詩的な表現がされているという注解があります。最初の二つ「恋い慕う」「絶え入る」は完了形で、続く「歌う」に不完全形を用いることで、ずっと続く動作を示すということです。常に神を求めて歌うということです。主語にも目を留める必要が有ります。「私のたましい」「私の心」「(私の)身」と書き連ねることで、全身全霊、自己存在の全てでということが示されています。

私たちが礼拝をする時に、このような強い思いを持っているかが問われるでしょう。

3節 作者はここで、妨げられることなく神殿に近づくことができる小さい鳥たちを取り上げて、自分もそのように礼拝の場所に近くありたいという強い願望を示しています。祭壇が出て来ますが、そこは火で犠牲の動物や香を焼く場所ですから、礼拝の中心となる場所に近いことを表すための表現だと考えられます。

4節 作者は、この部分を祝福の言葉で締めくくります。神殿に住むと考えらえる表現になっていますが、神殿には執務室や倉庫は有っても居住区は有りませんので、継続的に礼拝していることを表すと考えられます。また、「なんと幸いなことでしょう」という表現が、5節に向けた橋渡しにもなっています。

第二部 神殿に来る者の祝福

5節 作者は続いてシオンへの大路があるという表現で礼拝の心を持っている者の祝福を語ります。巡礼をするほど神を求め礼拝をする人ということです。神の臨在を求め、礼拝することを心に決めた人は、神から力を得、祝福されるのです。

6節 巡礼のイメージは続きます。巡礼者はいろいろな場所を通ります。涙の谷と訳された部分には、いくつかの解釈が有ります。続く泉や雨への言及から考えると、乾いた水の無い谷という理解が良いと思います。それは霊的な乾きのことであり、心に悩みや恐れが有る状態と考えられます。そのような状態であっても、神を求めることを心に定めている人には、神が答えて心を潤してくださるのです。

7節 更に巡礼のイメージが続きます。「力から力へと進み」と訳された部分は、高みから高みに進み、とも理解できる言葉だということです。エルサレムの神殿は山の上に有りますから、巡礼の道は高くなっていくのです。そして、ついには神殿に到達し、神の御前に現れるということになります。彼らの信仰が確実に礼拝と神の臨在に導くのです。たとえエルサレムに行かなくても、神は礼拝する者にそのように応えてくださるのです。

8節 そのような信仰に基づいて、作者は神への願いの言葉でこの部分を締めくくります。祈りを聞いてください、耳を傾けてくださいというのがその願いです。神への礼拝と臨在を慕う者を祝福してくださいという祈りと考えることができます。この節も、次の部分への橋渡しになっています。

第三部 神に忠実な者への加護の恵み

9節 この節も、前節と同様に願いの祈りになっています。ここでは、油注がれた者すなわち王を守ってくださるようにと祈っています。王が守られれば国も守られ、民が守られるのです。そして、民の礼拝の生活が守られます。

10節 それで、作者は再び礼拝を慕う思いを示します。神殿の囲いの中には、ユダヤ人の間、婦人の間、異邦人の間というように、礼拝をする区画の指定が有ります。そこにいる一日は、別の所にいる千日より素晴らしいと言っています。神の宮の門口に立つというのは、門番になるということだと理解されるようです。そうすると、本来はもっと中に入って祭壇の近くで礼拝をしたいと思っても、離れた所にいなければなりません。それでもまだ礼拝の場所の近くにいることができる喜びがあると告白しています。

11節 作者の礼拝の喜びは、神への信頼と確信から来ます。神は太陽だというのは、恵をくださり養ってくださるということです。盾だというのは、守ってくださるということです。また、信じる者に恵みと栄光を授け、良いものを拒まれないというのです。その恵みをいただけるのは、「正しく歩く者たち」です。この詩編においては、心から神に帰依し、熱心に神を求めて礼拝する者たちです。そのような人たちに、神は11節に表わされている養い、守り、恵と栄光を含む良いものをくださるのです。なによりも、イエス・キリストの義を着せていただいたという栄光を、私たち喜び、忘れてはなりません。

12節 作者は再び「なんと幸いなことでしょう」という言葉でこの詩編を締めくくります。その幸い、祝福の源は、神に信頼することです。それが基本原則であると言えるでしょう。

まとめ)

「なんと幸いなことでしょう」という説教題をつけました。詩編84編は、どのような人が幸いだと述べているでしょうか。

1)全能の主を呼び求める人

この詩編には、「万軍の主」という呼びかけが四回出て来ます。昔の夜空に輝くおびただしい星は、天使であり神の軍勢だと考えられました。その軍勢を統率している唯一の力強い主が神です。その全能の神様に拠り頼んで祈り、呼び求める人が幸いな人です。

2)神との交流、親交を慕い求める人

1節で「慕わしい」と訳された語は、「愛されている」という語感が有ります。神殿がなぜ愛されるかというと、そこで様々の方法で神を礼拝することができ、神の臨在に触れることができるからです。賛美の歌を歌い、聖書を朗読し、更に教えを聞き、祈ることができます。神様が聖書を通して私たちにご自身を現わしてくださる場所だから慕わしく、愛されているのです。

そのような幸いに与るためには、自分の全存在をもって礼拝しなければなりません。(2節)また、何時でも絶えず礼拝の心を持っていなければなりません。(5節) そして、神の臨在の前に行こうとする願う心を持ち続けるのです。(7節)それは、私たちの教会における礼拝と日常生活を含んでいます。

最後に、この詩編の構造から読み取れることを確認します。

第一部と第三部は似通った構造をしています。どちらも、神殿と礼拝への熱望の告白が始めの方にあり、「なんと幸いなことでしょう」という言葉で締めくくっています。

これらの二つの部分に挟まれて、第二の部分、中間にいちする部分に強調点が隠されていると考えることができます。それは、第二部の締めくくりの言葉、「私の祈りを聞いてください。耳を傾けてください。」という部分です。あなたの恵みと守り、あなたの教えを通して、私を困難から救ってください、乾ききった心を潤してください、涙の谷を泉のわくところとしてください。私の苦しみを神から来る喜びと平安に変えてくださいという切なる願いがここに有ります。

この詩編の背景には諸説ありますが、アッシリヤ等の外国の圧力で不安な状況だったのではないかという考え方があります。そのような時には、祈りはいよいよ切実なものとなるのではないでしょうか。

しかし、祈りを聞いて欲しいという切実な願いだけが強調される詩編ではありません。これまで示された他の要素と折り重なっています。唯一の全能の神との交流を慕い求めること。神に拠り頼んで願いの祈りを捧げること。神の恵みと守りを求め、且つ喜ぶことなどが全て重要です。その有様は、新約聖書においても、ピリピ4:6-7に示されています。

『何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。

そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれます。』

聖書箇所:詩編84:1-12

説教題:なんと幸いなことでしょう

導入)

冒頭にコラの子たちの賛歌と記されています。彼らは神殿の聖歌隊の奉仕をするレビ人たちでした。ギテトの調べに合わせてとも書いてありますが、実際にはギテトが何を表すのかはわかっていません。

この詩編は、セラという表記によって三つの部分に分けられています。各部分の述べていることを追いながら確認してみましょう。

本論)

第一部 神殿を慕い渇望する気持ち

1節 「お住まい」と訳された語は、原文では天幕となっていますが、後に続く記述から判断すると、神殿を指すことがわかります。詩的な表現として用いられたようです。複数形になっていますが、尊厳を表すためのものと思われます。

2節 神の臨在に対する強い願望が現わされています。ここでは、動詞の時制による詩的な表現がされているという注解があります。最初の二つ「恋い慕う」「絶え入る」は完了形で、続く「歌う」に不完全形を用いることで、ずっと続く動作を示すということです。常に神を求めて歌うということです。主語にも目を留める必要が有ります。「私のたましい」「私の心」「(私の)身」と書き連ねることで、全身全霊、自己存在の全てでということが示されています。

私たちが礼拝をする時に、このような強い思いを持っているかが問われるでしょう。

3節 作者はここで、妨げられることなく神殿に近づくことができる小さい鳥たちを取り上げて、自分もそのように礼拝の場所に近くありたいという強い願望を示しています。祭壇が出て来ますが、そこは火で犠牲の動物や香を焼く場所ですから、礼拝の中心となる場所に近いことを表すための表現だと考えられます。

4節 作者は、この部分を祝福の言葉で締めくくります。神殿に住むと考えらえる表現になっていますが、神殿には執務室や倉庫は有っても居住区は有りませんので、継続的に礼拝していることを表すと考えられます。また、「なんと幸いなことでしょう」という表現が、5節に向けた橋渡しにもなっています。

第二部 神殿に来る者の祝福

5節 作者は続いてシオンへの大路があるという表現で礼拝の心を持っている者の祝福を語ります。巡礼をするほど神を求め礼拝をする人ということです。神の臨在を求め、礼拝することを心に決めた人は、神から力を得、祝福されるのです。

6節 巡礼のイメージは続きます。巡礼者はいろいろな場所を通ります。涙の谷と訳された部分には、いくつかの解釈が有ります。続く泉や雨への言及から考えると、乾いた水の無い谷という理解が良いと思います。それは霊的な乾きのことであり、心に悩みや恐れが有る状態と考えられます。そのような状態であっても、神を求めることを心に定めている人には、神が答えて心を潤してくださるのです。

7節 更に巡礼のイメージが続きます。「力から力へと進み」と訳された部分は、高みから高みに進み、とも理解できる言葉だということです。エルサレムの神殿は山の上に有りますから、巡礼の道は高くなっていくのです。そして、ついには神殿に到達し、神の御前に現れるということになります。彼らの信仰が確実に礼拝と神の臨在に導くのです。たとえエルサレムに行かなくても、神は礼拝する者にそのように応えてくださるのです。

8節 そのような信仰に基づいて、作者は神への願いの言葉でこの部分を締めくくります。祈りを聞いてください、耳を傾けてくださいというのがその願いです。神への礼拝と臨在を慕う者を祝福してくださいという祈りと考えることができます。この節も、次の部分への橋渡しになっています。

第三部 神に忠実な者への加護の恵み

9節 この節も、前節と同様に願いの祈りになっています。ここでは、油注がれた者すなわち王を守ってくださるようにと祈っています。王が守られれば国も守られ、民が守られるのです。そして、民の礼拝の生活が守られます。

10節 それで、作者は再び礼拝を慕う思いを示します。神殿の囲いの中には、ユダヤ人の間、婦人の間、異邦人の間というように、礼拝をする区画の指定が有ります。そこにいる一日は、別の所にいる千日より素晴らしいと言っています。神の宮の門口に立つというのは、門番になるということだと理解されるようです。そうすると、本来はもっと中に入って祭壇の近くで礼拝をしたいと思っても、離れた所にいなければなりません。それでもまだ礼拝の場所の近くにいることができる喜びがあると告白しています。

11節 作者の礼拝の喜びは、神への信頼と確信から来ます。神は太陽だというのは、恵をくださり養ってくださるということです。盾だというのは、守ってくださるということです。また、信じる者に恵みと栄光を授け、良いものを拒まれないというのです。その恵みをいただけるのは、「正しく歩く者たち」です。この詩編においては、心から神に帰依し、熱心に神を求めて礼拝する者たちです。そのような人たちに、神は11節に表わされている養い、守り、恵と栄光を含む良いものをくださるのです。なによりも、イエス・キリストの義を着せていただいたという栄光を、私たち喜び、忘れてはなりません。

12節 作者は再び「なんと幸いなことでしょう」という言葉でこの詩編を締めくくります。その幸い、祝福の源は、神に信頼することです。それが基本原則であると言えるでしょう。

まとめ)

「なんと幸いなことでしょう」という説教題をつけました。詩編84編は、どのような人が幸いだと述べているでしょうか。

1)全能の主を呼び求める人

この詩編には、「万軍の主」という呼びかけが四回出て来ます。昔の夜空に輝くおびただしい星は、天使であり神の軍勢だと考えられました。その軍勢を統率している唯一の力強い主が神です。その全能の神様に拠り頼んで祈り、呼び求める人が幸いな人です。

2)神との交流、親交を慕い求める人

1節で「慕わしい」と訳された語は、「愛されている」という語感が有ります。神殿がなぜ愛されるかというと、そこで様々の方法で神を礼拝することができ、神の臨在に触れることができるからです。賛美の歌を歌い、聖書を朗読し、更に教えを聞き、祈ることができます。神様が聖書を通して私たちにご自身を現わしてくださる場所だから慕わしく、愛されているのです。

そのような幸いに与るためには、自分の全存在をもって礼拝しなければなりません。(2節)また、何時でも絶えず礼拝の心を持っていなければなりません。(5節) そして、神の臨在の前に行こうとする願う心を持ち続けるのです。(7節)それは、私たちの教会における礼拝と日常生活を含んでいます。

最後に、この詩編の構造から読み取れることを確認します。

第一部と第三部は似通った構造をしています。どちらも、神殿と礼拝への熱望の告白が始めの方にあり、「なんと幸いなことでしょう」という言葉で締めくくっています。

これらの二つの部分に挟まれて、第二の部分、中間にいちする部分に強調点が隠されていると考えることができます。それは、第二部の締めくくりの言葉、「私の祈りを聞いてください。耳を傾けてください。」という部分です。あなたの恵みと守り、あなたの教えを通して、私を困難から救ってください、乾ききった心を潤してください、涙の谷を泉のわくところとしてください。私の苦しみを神から来る喜びと平安に変えてくださいという切なる願いがここに有ります。

この詩編の背景には諸説ありますが、アッシリヤ等の外国の圧力で不安な状況だったのではないかという考え方があります。そのような時には、祈りはいよいよ切実なものとなるのではないでしょうか。

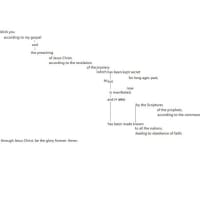

しかし、祈りを聞いて欲しいという切実な願いだけが強調される詩編ではありません。これまで示された他の要素と折り重なっています。唯一の全能の神との交流を慕い求めること。神に拠り頼んで願いの祈りを捧げること。神の恵みと守りを求め、且つ喜ぶことなどが全て重要です。その有様は、新約聖書においても、ピリピ4:6-7に示されています。

『何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。

そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれます。』