【経営コンサルタントの独り言】 リンカーンデイに人間性について考えさせられる b06

平素は、ご愛読をありがとうございます。

経営コンサルタントのプロや準備中の人だけではなく、経営者・管理職などにも読んでいただける二兎を追うブログで、毎日複数回つぶやいています。

■ リンカーンデイに人間性について考えさせられる b06

アメリカのワシントンDCを訪れた方は、おそらくリンカーン・メモリアルを訪れたと思います。

あのあごひげをはやした像は、記憶に残りますね。

子供の頃、リンカーンの伝記を読んだことがあります。

奴隷という言葉が現実に結びつかないものの、やってはいけないことなのだというような認識程度でした。

風と共に去りぬなどの映画を見て始めて、それが人間性を無視した行為として認識を強められました。

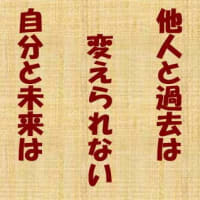

それがひとつの契機となって「相手の人格を尊重する」ということが私の生き方の中で重みを増してきました。

ところが現実の世界では、自分があって、周囲に他の人が存在するということを無視するといいますか、無関心と言った方がよろしいでしょうか、それがあたり前のようになってきてしまっています。

例えば、狭い歩道を歩いているときに前方から横に並んで歩いてきても、横に避けて道を譲ると言うことをしません。

おそらく、こちらに対して無関心なために、避けるという行為に結びつかないのでしょう。

あるいは、相手が避けてあたり前と思っているのでしょうか。

寂しい世の中ですね。

■ 虚構の平穏は、全ての人の信頼を失う

人は誰しも、諍いや争いなどのトラブルを嫌うのではないでしょうか。

目の前に、自分が嫌いな虫が群れをなして、ウジャウジャとしていたら、ファーブルのような人は喜ぶかもしれませんが、大半の人は、そこから目をそらしてしまうでしょう。

トラブルは、上述の虫の群れのようなもので、人は、目の前の問題を避けるために、見て見ぬ振りをしてしまうことがあります。

そこまで行かないまでも、トラブルを度の合った眼鏡で直視すると、トラブルが、トラブルとしてクッキリと見えてしまうので、度の甘い眼鏡で見たくなってしまいます。そして、自分自身をごまかして、お茶を濁そうとしがちです。

良薬は口に苦し

信頼できる人であれば、見て見ぬ振りをせず、「度の甘い眼鏡をかけて見るのではなく、キチンと検眼された眼鏡で直視しなさい」と厳しくアドバイスをしてくれるでしょう。すなわち、現実から、目を背けるのではなく、キチンと直面しなさいと、厳しく言ってくれるはずです。

本来、信頼できる人の言葉は、「良薬」のはずです。

ところが、自分のことを思って厳しく言ってくれる人の言葉には、耳に蓋をしたくなります。受け入れることもなかなかできないのではないでしょうか。

しかし、再三のアドバイスを熟考しないで、その諫言を受け入れようとしないと、ついには、何も言わずにその人は去って行くでしょう。その様な人は概して、去って行った人の価値の大きさを理解できず、大きな財産を失い、機会損失を起こしていることに気がつかないのです。

失ったものの大きさを理解できないから、「あのブドウは酸っぱい」とイソップ寓話の狐になってしまうのです。

その人との関係を修復しようと三顧の礼を尽くそうという気持ちも起こらないのです。

その様なアドバイスをしてくれる人や、諫言していくれる部下がいないと、イージーな方向に逃げたくなるのが、人の性といえます。

度の甘い眼鏡に替えたり、モノサシを、自分の都合のよいモノサシに取り替えて測定し、「自分の考えは間違えていない」「自分は正しいことをしている」と思いたくなります。

自分でも、逃避と解っていながら、欺瞞であることが解っていながら自分を納得させようとしがちです。

民主主義は、多数でものごとを決定するので、合理的な判断方法だと思っている人が大半かもしれません。

しかし、判断基準が「多数決」というモノサシであることが落とし穴です。

少数派や声が小さい人が正しい判断をしているかもしれません。しかし、多数決で決めたのだからといって、「それが正しい判断である」と思い込みたがるのが人の常です。

小学生の頃、先生が「愚かな人による多数決を”衆愚政治”という」と教えてくれました。

企業や組織のトップは、社員や組織の構成員の意見を聴くべきであるということは間違っていません。

しかし、その声が、正しい判断に基づく声なのかどうかを、適切に見極め、自分の考えを決められなければなりません。

多数決で、ものごとを決めるのであれば、リーダーは要らないことになります。リーダーシップという言葉も不要です。

しかし、民主主義が正しいと信じ込んでいる人に、衆愚政治の話をしても、衆愚政治の問題点を理解することはできないでしょう。

一方で、衆愚政治の問題点を理解できていながら、そこで決定したことに反することをして、トラブルが発生することから目をそらしたがるリーダーも多いことでしょう。

少数派の「それでも地球は回っている」という声を、耳を塞いで、意図して聞こうとしないのでは、正しい政治はできません。

企業や組織のリーダーであれば、多数決にこだわっては、リーダーシップを発揮できません。自分が信ずる正しい決断をすべきです。

もし、トラブルを避けるために周囲の人の言うことに振り回されていることが、民主主義であると考え、それが多数決の原則に則しているので正しい判断であると、自分を信じ込ませようと、自分自身を欺瞞的に納得させようするのであれば、社員やその構成員は、そのリーダーを結果的には信頼しなくなるでしょう。

企業や組織のトップは、八方美人的なやり方は通用しないのです。それどころかリーダーとしての信頼が失墜し、ひいては、自分自身がリーダーの座から引きずり降ろされることさえ懸念されます。

人の言うことに振り回され、その場の取り繕いを求めることは、本質的な問題解決ではありません。表面的な取り繕いをしているだけですので、周囲の人の目には、その問題点が見えています。次第に、その様なリーダーに対する信頼は薄らぐでしょう。

すなわち「虚構の平穏は、全ての人の信頼を失う」ことに帰結してしまうのです。

(ドアノブ)

◆ ツイッターでのつぶやき

【経営コンサルタント(志望者)へのお勧めブログ】

◇ 経営コンサルタントになろう ◇ 経営コンサルタントQ&A ◇ 独立・起業/転職

◇ 心 de 経営 ◇ 経営マガジン ◇ 経営コンサルタントの独り言 ◇ 経営四字熟語

◇ 杉浦日向子の江戸塾 ◇ ニュース・時代の読み方 ◇ 時代の読み方・総集編 ◇ 経営コンサルタントの本棚 ◇ 写真・旅行・趣味 ◇ お節介焼き情報 ◇ 知り得情報 ◇ 健康・環境 ◇ セミナー情報 ◇ カシャリ!一人旅