あけましておめでとうございます

~近世の文学締めくくり~

近世の文学の中の代表的な俳人の句を掲載して近世の文学の締めくくりとします。三人三様ですが、良く知っている句が誰のだったというのがごっちゃになっているので、整理して覚えなおします

●松尾芭蕉

●与謝蕪村

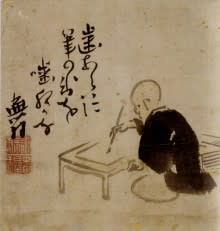

●小林一茶

松尾芭蕉

(1644~1827) (三重県)上野で生まれる。藩主の死後、武士をやめ三十歳ころ江戸に出る。当時流行していた「談林風俳諧」に満足できず、独自の俳諧理念「蕉風」を作り上げ、物の本質の美しさをよんだ。もっと上を目指し晩年は旅に出た。

※赤字の句が知っている句でなじみ深い句です。

春の句

雲雀(ひばり)より上にやすらふ峠かな

古池や蛙(かわず)飛びこむ水の音

夏の句

面白うてやがて悲しき鵜(う)舟(ぶね)かな

やがて死ぬけしきは見えず蝉(せみ)の声

秋の句

名月や池をめぐりて夜もすがら

秋深き隣は何をする人ぞ

冬の句

初時雨(はつしぐれ)猿も小蓑(みの)をほしげなり

旅に病んで夢は枯野をかけめぐる(芭蕉、最期の句)

与謝蕪村(よさぶそん)

(1716年、芭蕉没後23年目)大阪府の農家に生まれる。17,8歳の頃江戸に出て俳諧を学ぶ。その中で絵画も修行、絵画的な句や単純で鮮明な句が多い。芭蕉の死後衰退していた蕉風俳諧の復興に励んだ。

※蕪村の句はあまり知りません。春の句は二つとも教科書でも出てきて習った気がします。

春の句

菜の花や月は東に日は西に

春の海ひねもすのたりのたりかな

夏の句

さみだれや大河を前に家二軒

夕立ちや草葉をつかむむら雀

秋の句

去年より又さびしいぞ秋の暮れ

山は暮れて野はたそがれのすすきかな

冬の句

磯千鳥足をぬらしてあそびけり

子を捨る藪(やぶ)さへなくて枯野(かれの)哉(かな)

小林一茶(こばやしいっさ)

(1763~1827) 江戸後期の俳人。

長野県の農家に生まれる。三歳で実母と死別し、継母に育てられる。一五歳で江戸に出、俳諧を知り、句作に励んだ。子や妻に先立たれ、六十五歳で孤独のうちに死去。

一茶の句は、俗語や方言をまじえて、人間味あふれる俳句を作った。

※やはり一茶の句が一番多く知って馴染みが有ります。庶民的な感じです。

同じ名月の句でも、一茶の句は思わず笑えるような気がします。

春の句

目出度さも中位也(ちゅうくらいなり)おらが春

痩(やせ)蛙(がえる)まけるな一茶是(これ)に有り

我と来て遊べや親のない雀(すずめ)

雀の子そこのけそこのけ御馬(おうま)が通る

夏の句

五月雨(さみだれ)も中休みかよ今日は

やれ打つな蠅(はえ)が手をすり足をすり

故郷は蠅(はえ)まで人をさしにけり

秋の句

秋風に歩行(ある)いて逃(に)げる蛍(ほたる)かな

名月を取ってくれろと泣く子哉(かな)

冬の句

是がまあ終(つい)の栖(すみか)か雪五尺(ごしゃく)

心から信濃(しなの)の雪に降られけり

今年もよろしくお願いします 。

もうしばらくゆっくりのペースでいきます。(*_ _)

では又~~