新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による緊急事態宣言が解除されて以降、「新しい生活様式」となり、街や職場で大きな変化がありました。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による緊急事態宣言が解除されて以降、「新しい生活様式」となり、街や職場で大きな変化がありました。美術館や博物館でもコロナ対策を実施した上での開館が始まり、やっと見に行くことが出来る嬉しさの反面、事態は終息へと向かう気配すらなく、不安な時期が続きます。

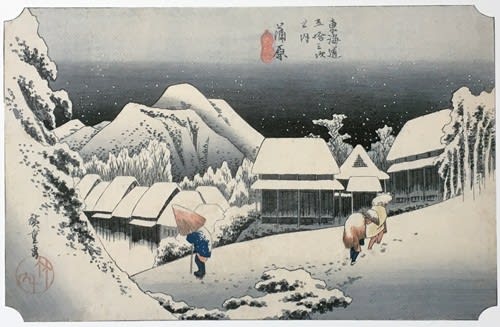

佐川美術館では「東海道五拾三次」をテーマに「歌川広重展」と「山下清の東海道五十三次」展が同時開催され、時代や作風は違えども2つの東海道五十三次が見られる美術展となっています。

歌川広重の作品は、なんと208点にも及び、広重の作風の変遷や題材の変化が分かりやすく構成された展示でした。

構成は「名作・東海道五拾三次と五十三次名所図会」として、同じ宿場だけど描かれた年代の違う浮世絵が対になっての展示が中心となります。

「初期の美人画から風景画のはじまり-完成・円熟時代」を経て、「多彩な画風-花鳥図・戯画・物語絵」へ続き、「晩年の風景画-名所江戸八景・風景画の集大成」「卓越した描写力の肉筆画」で広重は終わる。

最後の「雪月花ー絵師たちが描いた抒情の世界」には初代歌川豊国や国貞(3代目豊国)の錦絵も添えられていました。

歌川広重は、1797年に江戸八代洲河岸の定火消同心・安藤源右衛門の子として生まれ、15歳のときに歌川豊広の門下となり、絵師の道へと進みます。

風景画で人気絵師となった広重の絵は、ジャポニスムへの評価と共に、ゴッホやモネにも影響を与えたといいます。

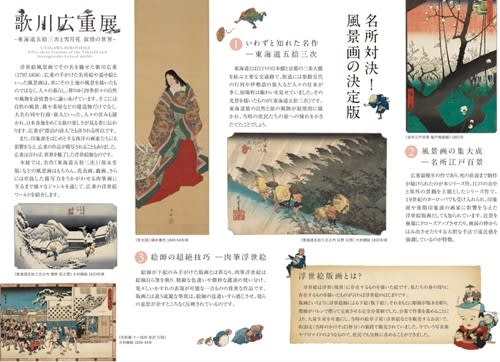

「名所江戸百景 大はしたけの夕立」は、フィンセント・ファン・ゴッホが模写してことが有名な画で、夕立に降られて急いで橋を渡っていく人たちの描写が実にリアルです。

西洋にジャポニズムが紹介された時には強い衝撃があったといわれていますが、新しい表現方法を模索していた画家たちにとっては“構図・色彩・デフォルメ”など、全く異質なものが入ってきたことへの驚きもあったのかもしれません。

東海道最大の難所という「箱根 湖水図」では、現実にはあり得ないような色彩で山肌を表現しており、左に広がる芦ノ湖の青がよく映えます。

峠を黙々と歩いていく大名行列も東海道五拾三次に何度も出てくる題材で、遠くに見える白い富士山が特徴的です。

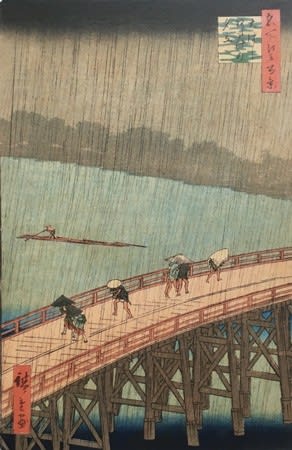

「東海道五拾三次」では、富士山の姿がどの場所まで描かれているか?(見えたのか?)も結構気になります。

東海道五拾三次の13番目の宿場の原宿(静岡県沼津市)からは、絶景の富士山が望めるようですね。

振り返って景色を眺める女性が描かれており、冬の田圃には2羽の鶴の姿が見え、旅情たっぷりの江戸後期の日本の風景に憧憬を抱きます。

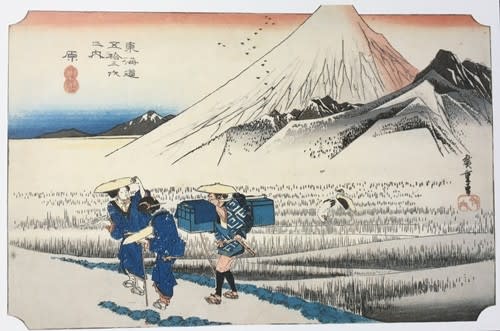

蒲原宿は、静岡県静岡市清水という温暖で雪がほとんど降らないとされる地域にも関わらず、広重は雪の情景を描いています。

広重は、1832年に東海道を旅したとされますが、キャプションを読むと、広重の絵には“存在しない山”や“降らないはずの雪”などの想像図や創作が含まれているようです。

また、広重は実際には東海道を旅しておらず、模写によって描いたという説もあるといいます。

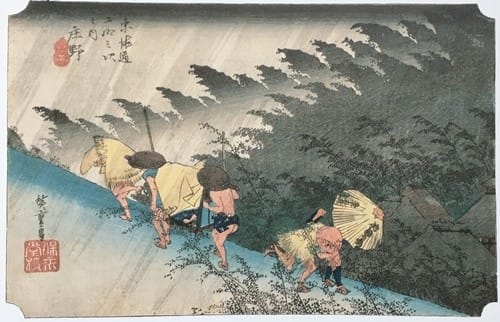

庄野宿(三重県鈴鹿市)の坂道を歩いている時に見舞われた突然の白雨(夕立)に、駆け出したり駕籠に覆いをかぶせたり蓆をかぶったりと四苦八苦する旅人たちの様子。

東海道五拾三次に登場する人物は、リアルでありつつも、どこかコメディータッチな滑稽さがあり、生身の人物像が伝わってくるのが面白い。

東海道五拾三次には、「東海道中膝栗毛」の弥次郎兵衛(弥次さん)・北八(北さん)のような人物が滑稽に描がかれ、当時の宿場の風俗・習慣と共に、江戸時代の旅の様子が伺われます。

子供のころに何度も読み返した「東海道中膝栗毛」ですが、今読んだらどんな感想を持つのでしょうか。読み返してみたくなります。

東海道の旅はその後、鈴鹿峠を越えて滋賀県へ入り、土山・水口・石部・草津・大津を経て京都三条大橋で終点を迎えます。

今回の美術展では「近江八景」が16点展示されているのは、県内にある佐川美術館ならではということで親しみを感じます。

今回の美術展では基本は風景画が中心で、中には名所江戸百景の「水道橋駿河台」のように極端にデフォルメされた画もいくつかあり、遊び心や風刺のようなものも感じます。

浮世絵は、版元・浮世絵師・彫師・摺師の協業で製作されますが、重版していくうちに人が追加されたり、山が消えたりと作品が変遷していっているのも興味深い。

「京都三条大橋」は、間違って描いてしまったことに気が付いた広重が、重版の際に描き直していたりもします。

「山下清の東海道五十三次」展は別の機会としますが、佐川美術館から草津方向への道中に、中山道の一里塚を発見しました。

中山道の一里塚は、江戸日本橋から京都三条大橋までに134の塚があり、この「今宿一里塚」は128番目の一里塚だといいます。

一里塚は江戸幕府によって1604年に通行の目安として整備されたもので、五間四方(9m)の塚を築いて榎や松を植えたとされます。

今宿一里塚は、往時には道の両側に塚があったそうですが、ここまで残っていれば見応えは充分で、榎は先代が昭和中期に枯れた後に脇芽が成長した樹だということでした。

ここは中山道ですが、東海道五拾三次のようにかつては旅人の往来の絶えない街道だった頃のことが偲ばれます。

広重は安政5年(1958年)、当時大流行したコレラによって62歳の生涯を閉じたとされます。

辞世の句は、「東路に 筆をのこして 旅の空 西のみ国の 名ところを見ん」だと伝わるという。

現代文だと「この世に筆を残して西方浄土へ旅立っても、名所を見てまわりたい」...。