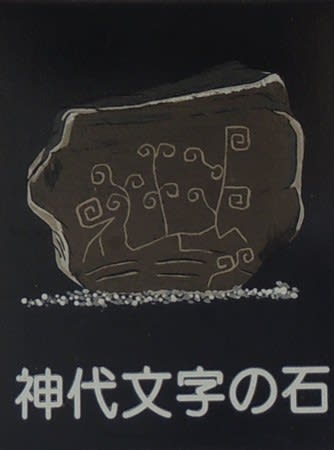

謎の大王とも呼ばれる継体天皇とゆかりの深い高島市には、その長子で第27代天皇を御祭神を祀る「安閑神社」があり、神代文字で書かれたという「神代文字の石」があるという。

謎の大王とも呼ばれる継体天皇とゆかりの深い高島市には、その長子で第27代天皇を御祭神を祀る「安閑神社」があり、神代文字で書かれたという「神代文字の石」があるという。継体新王朝の血統は、子息である安閑・宣化・欽明に引き継がれ、さらには欽明天皇の子供である敏達・用明・崇峻・推古へと続き、用明天皇を父とする厩戸皇子や子息の山背大兄王へ血統はつながります。

蘇我氏は、欽明・用明に妃を出しながら、大王一族と血縁を結んでいき、厩戸皇子には蘇我馬子の娘である刀自古郎女(入鹿の妹)を嫁がせるなど、蘇我氏が権勢をふるう時代へと入ります。

「安閑神社」を探して移動中に、目に入ってきたのは、継体天皇の「胞衣塚(えな塚)」の看板でした。

継体天皇は高島の地に誕生し、母である振媛が継体天皇の「へその緒」をこの地に埋めたのがこの「胞衣塚(えな塚)」だと伝わるそうです。

胞衣(えな)は胎盤の事だといいますが、えな塚は看板がなければ気が付くことはない場所にひっそりとあり、塚は直径11.5m・高さ2.5mの円墳は、6世紀の築造とされます。

えな塚にもう少し近寄ってみたかったのですが、ロープで張られた道はあったものの、草が覆い茂っていたため、少し離れた場所から確認するのみとなりました。

高島市安曇川町の三尾里と呼ばれる地域には、継体天皇にまつわる伝承が多いといい、同じ集落内には継体天皇の長子で第27代天皇の安閑天皇を御祭神として祀る「安閑神社」があります。

この時代の王朝は混乱していたとされ、継体天皇の死後に天皇の子供であった安閑・宣化が大王となる一方で、同じ時期に安閑・宣化と異母弟であった欽明天皇が大王として即位していたとの説があります。

欽明天皇の母は、仁賢天皇の皇女で、母(手白香皇女)の同母弟は武烈天皇ですから、大王の血縁から離れていた継体天皇が、ヤマト王朝の血統を取り込んでいったようにみえます。

継体天皇の死後に、安閑・宣化の両天皇の朝廷と、欽明天皇の朝廷とが分立し、対立していた朝廷分立時代があったとされる理由の一つには、豪族(大伴氏・物部氏・蘇我氏など)の力関係が大きく影響していたといわれます。

「安閑神社」は探すのに苦労するほどの小さな神社で、祠・御神木・手水舎がコンパクトにまとめられた神社でした。

神社の正面の民家に囲まれた場所にあったのが「神代文字の石」と「力石(水口石)」で、特に「神代石」はぜひ一度見てみたかった石(文字)です。

「神代文字」は、“漢字伝来以前に使われた文字”とされていますが、文字というよりも絵のように見え、ペトログリフ(岩刻文字)の文字に似ている。

この神代石は、伊勢神宮の神代文字(奉納文)やホツマツタヱ(ヲシテ文献)のような具体化されたものではなく、もっと抽象的な何かであり、神と関係があるものとされています。

陰刻された石は、元は知らないまま橋の石に使われていたといい、一説には古墳に一部ではなかったかといわれているそうです。

この写真を90度づつ回転させて確認したが、やはりこの向きでないと違和感が強いので、何か目的があって人によって意図的に彫られたものなのでしょう。

隣に並ぶ「力石(水口石)」には2つの伝承があります。

“越前の国から都へ相撲大会へ行く武士が、この村に立ち寄り美しい村娘に会った。

この娘は大変な力持ちで、武士はこの村に止まり力を付けたお蔭で、相撲大会に勝った”と鎌倉時代の「古今著聞集」にあるといいます。

もう一つの伝承は、“この村で田の水争いがあった時、この娘は、夜の間にこの石で水口を塞ぎ、水争いを止めた石”とも伝わるそうです。

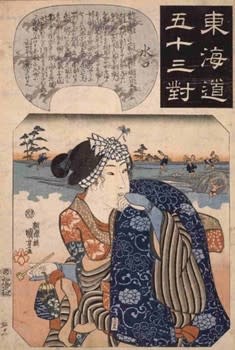

「水口石」は、滋賀県の水口にもあるようで、歌川国芳の「東海道五十三對」の「水口宿」に同じ話と石があるようなのですが、高島と水口に同じ「大井子」の伝承が残るのは謎です。

とはいえ、東京日本橋から京都三条大橋の距離を考えると、水口と高島はたいした距離ではありませんので、高島の伝説を水口宿に載せ替えたのかもしれません。

安閑神社は小さな神社ですが、注連縄が巻かれた御神木が存在します。

神社の由緒などの記録は、寛文年間(1661年~)の火災により焼失して、詳しいことは残されていないようですが、伝説めいた2つの石が残る神社でした。

高島市には「三尾神社」「安閑神社」「えな塚」の他にも、継体天皇の父である彦主人王の墓と伝えられる「田中王塚古墳」が残ります。

また、彦主人王と継体の2世代にわたって后妃を出した三尾氏の首長墓とされる「鴨稲荷山古墳」があるなど、継体天皇ゆかりの地となっています。