◆南九州第8師団を三個海兵遠征隊型部隊基幹へ

実はこの話題、昨年の一月半ばにも扱った話題ではありますが、今回の連載に合わせて。今回のお題は、仮に第8師団を海兵隊編制とする場合、どうすればよいのか、というものです。

陸上自衛隊の一部部隊を海兵隊化するという与党内での検討、まだまだ検討段階で、どこまで具体的化しているかと問われれば困るのですが、特に西部方面隊隷下にあり、南西諸島に距離的に近く、長い海岸線と演習場環境を有する南九州の第8師団の改編の際に、との模索が行われている、とのこと。

陸上自衛隊の一部部隊を海兵隊化するという与党内での検討、まだまだ検討段階で、どこまで具体的化しているかと問われれば困るのですが、特に西部方面隊隷下にあり、南西諸島に距離的に近く、長い海岸線と演習場環境を有する南九州の第8師団の改編の際に、との模索が行われている、とのこと。

装備の面ですが、北海道を除く本土の師団や旅団は、牽引式のFH-70榴弾砲を運用し、装甲車よりも装輪車両による緊急展開を念頭に置いた地形防御を想定していますので、元々軽量で、米海兵隊と比較しますと、装甲車の数では実のところ劣っています。この点も含め、考えてゆくこととしましょう。

装備の面ですが、北海道を除く本土の師団や旅団は、牽引式のFH-70榴弾砲を運用し、装甲車よりも装輪車両による緊急展開を念頭に置いた地形防御を想定していますので、元々軽量で、米海兵隊と比較しますと、装甲車の数では実のところ劣っています。この点も含め、考えてゆくこととしましょう。

それでは陸上自衛隊の海兵隊化について、具体尾的にどういったことを行うべきなのか、という当然の疑問符が湧きます。しかし、陸上自衛隊の基本戦闘部隊である連隊戦闘団、そして海兵遠征隊、この編成の共通点が比較的或ることに着目してみますと、実はある程度装備の改編で実現するのではないか、と見えてくるところ。

それでは陸上自衛隊の海兵隊化について、具体尾的にどういったことを行うべきなのか、という当然の疑問符が湧きます。しかし、陸上自衛隊の基本戦闘部隊である連隊戦闘団、そして海兵遠征隊、この編成の共通点が比較的或ることに着目してみますと、実はある程度装備の改編で実現するのではないか、と見えてくるところ。

海兵隊、といいますと軽装備の切り込み部隊が上陸用舟艇で上がってくる、という軽い認識で我が国は七十年前に第七師団一木支隊がガダルカナルに切り込み、戦車を含む海兵隊の重火力と複合防衛網の前に全滅しました。実は今日でもかなりの戦力を有し、陸上自衛隊に上陸用舟艇と水陸両用車両を装備するだけでは実現できません。

海兵隊、といいますと軽装備の切り込み部隊が上陸用舟艇で上がってくる、という軽い認識で我が国は七十年前に第七師団一木支隊がガダルカナルに切り込み、戦車を含む海兵隊の重火力と複合防衛網の前に全滅しました。実は今日でもかなりの戦力を有し、陸上自衛隊に上陸用舟艇と水陸両用車両を装備するだけでは実現できません。

米海兵隊ですが、最小の海兵遠征隊、充実した航空戦力に支援された海兵遠征旅団、最大規模の海兵遠征軍と分かれています。対して陸上自衛隊ですが、師団普通科連隊を中心とした2000名規模の普通科連隊戦闘団、旅団普通科連隊を中心とした800名規模の普通科連隊戦闘団があります。

米海兵隊ですが、最小の海兵遠征隊、充実した航空戦力に支援された海兵遠征旅団、最大規模の海兵遠征軍と分かれています。対して陸上自衛隊ですが、師団普通科連隊を中心とした2000名規模の普通科連隊戦闘団、旅団普通科連隊を中心とした800名規模の普通科連隊戦闘団があります。

海兵遠征隊は人員2200名規模、一個海兵大隊が隷下に両用強襲中隊、軽海兵中隊、空中機動中隊、火器中隊を以て編成し、支援に砲兵中隊の155mm榴弾砲6門、戦車小隊、軽装甲偵察中隊、水陸両用車小隊、工兵小隊、特殊戦小隊、以上1100名を以て編成され、航空部隊の各種航空機31機と兵站部隊を併せ2200名規模になる。

海兵遠征隊は人員2200名規模、一個海兵大隊が隷下に両用強襲中隊、軽海兵中隊、空中機動中隊、火器中隊を以て編成し、支援に砲兵中隊の155mm榴弾砲6門、戦車小隊、軽装甲偵察中隊、水陸両用車小隊、工兵小隊、特殊戦小隊、以上1100名を以て編成され、航空部隊の各種航空機31機と兵站部隊を併せ2200名規模になる。

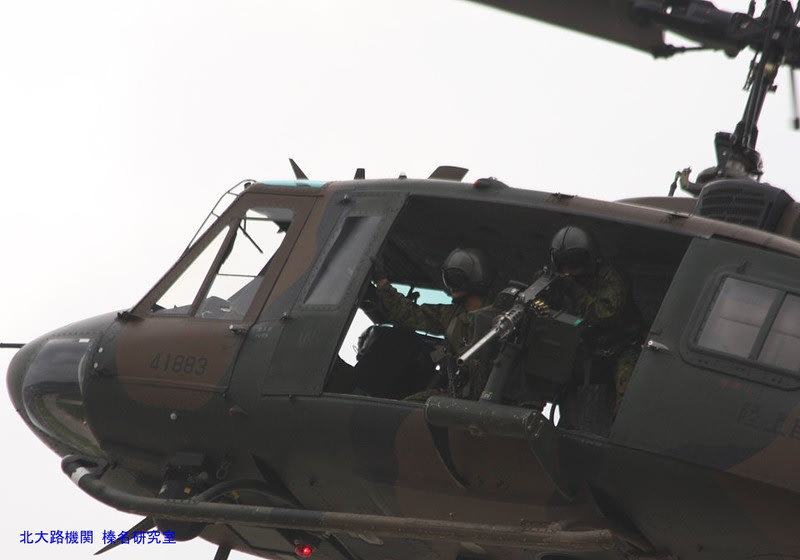

主要装備は、M-1A1主力戦車4両、AAV-7水陸両用強襲装甲車15両、LAV-25軽装甲車16両、M-198/M-777榴弾砲6門、81mm/60mm迫撃砲16門、TOW対戦車ミサイル発射器8基、ハンヴィー高機動車68両、AH-1W/Z攻撃ヘリコプター4機、UH-1N/Y多用途ヘリコプター3機、CH-46中型輸送ヘリコプター/MV-22可動翼機12機、CH-53D\E重輸送ヘリコプター6機、AV-8B攻撃機6機、となっています。

主要装備は、M-1A1主力戦車4両、AAV-7水陸両用強襲装甲車15両、LAV-25軽装甲車16両、M-198/M-777榴弾砲6門、81mm/60mm迫撃砲16門、TOW対戦車ミサイル発射器8基、ハンヴィー高機動車68両、AH-1W/Z攻撃ヘリコプター4機、UH-1N/Y多用途ヘリコプター3機、CH-46中型輸送ヘリコプター/MV-22可動翼機12機、CH-53D\E重輸送ヘリコプター6機、AV-8B攻撃機6機、となっています。

陸上自衛隊の連隊戦闘団は、一個普通科連隊が本部中隊と四個普通科中隊に対戦車中隊と重迫撃砲中隊か、五個普通科中隊と重迫撃砲中隊を基幹とし、これに戦車中隊、特科大隊か特科中隊、施設中隊、高射特科小隊、衛生小隊、通信小隊を以て編成されます。これは常設ではなく、必要に応じ普通科連隊へ師団から配属されるもの。

陸上自衛隊の連隊戦闘団は、一個普通科連隊が本部中隊と四個普通科中隊に対戦車中隊と重迫撃砲中隊か、五個普通科中隊と重迫撃砲中隊を基幹とし、これに戦車中隊、特科大隊か特科中隊、施設中隊、高射特科小隊、衛生小隊、通信小隊を以て編成されます。これは常設ではなく、必要に応じ普通科連隊へ師団から配属されるもの。

装備定数は、74式/90式・10式戦車14両、軽装甲機動車20両(北海道の師団では一部代えて96式装輪装甲車20両)、FH-70榴弾砲/99式自走榴弾砲4門乃至8門、93式近距離地対空誘導弾4両、87式対戦車誘導弾16基乃至20基、81mm迫撃砲16門乃至20門、79式対舟艇対戦車誘導弾12基(対戦車中隊)、120mm重迫撃砲RT12門、高機動車、1t半、3t半トラック多数、91式携帯地対空誘導弾10基乃至12基、一部推測が入りますが以上の通りです。

装備定数は、74式/90式・10式戦車14両、軽装甲機動車20両(北海道の師団では一部代えて96式装輪装甲車20両)、FH-70榴弾砲/99式自走榴弾砲4門乃至8門、93式近距離地対空誘導弾4両、87式対戦車誘導弾16基乃至20基、81mm迫撃砲16門乃至20門、79式対舟艇対戦車誘導弾12基(対戦車中隊)、120mm重迫撃砲RT12門、高機動車、1t半、3t半トラック多数、91式携帯地対空誘導弾10基乃至12基、一部推測が入りますが以上の通りです。

海兵遠征隊と連隊戦闘団を比較しますと、まず歩兵中隊にあたる海兵中隊と普通科中隊の規模がほぼ同程度であることに気づかされます。戦車中隊と戦車小隊で三倍の違いがありますが、双方とも少数ながら戦車を有している点で共通です。また、迫撃砲火力では陸上自衛隊が優勢、特科火砲火力では特科連隊を持つ師団と特科隊の師団からの特科支援の中間に海兵遠征隊の火力があります。

海兵遠征隊と連隊戦闘団を比較しますと、まず歩兵中隊にあたる海兵中隊と普通科中隊の規模がほぼ同程度であることに気づかされます。戦車中隊と戦車小隊で三倍の違いがありますが、双方とも少数ながら戦車を有している点で共通です。また、迫撃砲火力では陸上自衛隊が優勢、特科火砲火力では特科連隊を持つ師団と特科隊の師団からの特科支援の中間に海兵遠征隊の火力があります。

日米の部隊間で、圧倒的な差異は航空部隊で、AV-8Bやこのほか海兵航空団はF/A-18戦闘攻撃機も保有しています。ただ、海兵遠征隊は空母の支援を受けないため、強襲揚陸艦より運用可能なAV-8B攻撃機を運用しており、この種の航空機を有していない陸上自衛隊とは、そもそも航空部隊への発想の重大な差、というものが見えてくるでしょう。

日米の部隊間で、圧倒的な差異は航空部隊で、AV-8Bやこのほか海兵航空団はF/A-18戦闘攻撃機も保有しています。ただ、海兵遠征隊は空母の支援を受けないため、強襲揚陸艦より運用可能なAV-8B攻撃機を運用しており、この種の航空機を有していない陸上自衛隊とは、そもそも航空部隊への発想の重大な差、というものが見えてくるでしょう。

空中機動部隊ですが、海兵隊の航空部隊に対し、陸上自衛隊では空中機動重視の第12旅団でも第12ヘリコプター隊がOH-6D観測ヘリコプター4機、UH-60JA多用途ヘリコプター8機、CH-47J/JA輸送ヘリコプター8機で、同時空輸能力は560名、海兵遠征隊の同時空輸能力が627名ですので、漸くほぼ拮抗する、というもの、対して空中打撃力では劣り、連隊ごとへの航空支援能力では全くかないません。

空中機動部隊ですが、海兵隊の航空部隊に対し、陸上自衛隊では空中機動重視の第12旅団でも第12ヘリコプター隊がOH-6D観測ヘリコプター4機、UH-60JA多用途ヘリコプター8機、CH-47J/JA輸送ヘリコプター8機で、同時空輸能力は560名、海兵遠征隊の同時空輸能力が627名ですので、漸くほぼ拮抗する、というもの、対して空中打撃力では劣り、連隊ごとへの航空支援能力では全くかないません。

陸上自衛隊の海兵隊化に際して、海兵隊の陸上自衛隊の最大の相違点は、海兵隊が砲兵火力と機甲打撃力を航空打撃力に置き換えている点で、これは師団飛行隊にF-2支援戦闘機でも配備するか、相当数の対戦車ヘリコプターを配置するか、火砲で補うか、この点を考える必要があるでしょう。

陸上自衛隊の海兵隊化に際して、海兵隊の陸上自衛隊の最大の相違点は、海兵隊が砲兵火力と機甲打撃力を航空打撃力に置き換えている点で、これは師団飛行隊にF-2支援戦闘機でも配備するか、相当数の対戦車ヘリコプターを配置するか、火砲で補うか、この点を考える必要があるでしょう。

ただ、日本の場合、専守防衛を前提とした海兵隊編制ですので、強襲揚陸艦や航空母艦に搭載できるか、という視点はそこまで重要ではなく、海兵隊が航空打撃力に依存している部分の一部は、戦車と火砲の運用継続で補うことが出来るかもしれません。また、これは当然ですが、F-2支援戦闘機にしろ、AV-8Bは生産終了していますのでF/A-18E戦闘攻撃機にしろ、陸上自衛隊の手に余るものです。

ただ、日本の場合、専守防衛を前提とした海兵隊編制ですので、強襲揚陸艦や航空母艦に搭載できるか、という視点はそこまで重要ではなく、海兵隊が航空打撃力に依存している部分の一部は、戦車と火砲の運用継続で補うことが出来るかもしれません。また、これは当然ですが、F-2支援戦闘機にしろ、AV-8Bは生産終了していますのでF/A-18E戦闘攻撃機にしろ、陸上自衛隊の手に余るものです。

すると、陸上自衛隊の海兵隊化を考える場合、常識的に支援を受けられる航空打撃力は対戦車ヘリコプターや戦闘ヘリコプター程度でありますので、この支援、これは特科火砲と異なり瞬発打撃力と進出能力が高い一方、持続能力と地域占有能力に欠けるものですから、航空打撃力と機動打撃力を如何に均衡点を導き出すかが重要でしょう。

すると、陸上自衛隊の海兵隊化を考える場合、常識的に支援を受けられる航空打撃力は対戦車ヘリコプターや戦闘ヘリコプター程度でありますので、この支援、これは特科火砲と異なり瞬発打撃力と進出能力が高い一方、持続能力と地域占有能力に欠けるものですから、航空打撃力と機動打撃力を如何に均衡点を導き出すかが重要でしょう。

こういうのも、戦闘ヘリコプターは取得費用を見た場合でAH-64Dで10式戦車の7倍から10倍するものですので、戦車の予算を削って戦闘ヘリコプターを導入しても、精々1機から2機が調達できるのみ、駐屯地祭の模擬戦ならば1~2機で迫力の展示が見られますが、稼働率を考えれば焼け石に水というもの。

こういうのも、戦闘ヘリコプターは取得費用を見た場合でAH-64Dで10式戦車の7倍から10倍するものですので、戦車の予算を削って戦闘ヘリコプターを導入しても、精々1機から2機が調達できるのみ、駐屯地祭の模擬戦ならば1~2機で迫力の展示が見られますが、稼働率を考えれば焼け石に水というもの。

他方で、空中機動力は海兵隊運用の根本ともいうべきものですので、連隊戦闘団と同程度の数のヘリコプター隊、そこに2~3機で良いので戦闘ヘリコプターを有する部隊を配置する必要、財政的には覚悟、というべきでしょうか、考えなければなりません。第12ヘリコプター隊の定数を新規導入する場合の取得費用は700億円程度、第8師団を改編する場合は四個普通科連隊所要ですので2800億円、財務省が悲鳴を上げそうで怖いのですが、なんとか確保しなければなりません。

他方で、空中機動力は海兵隊運用の根本ともいうべきものですので、連隊戦闘団と同程度の数のヘリコプター隊、そこに2~3機で良いので戦闘ヘリコプターを有する部隊を配置する必要、財政的には覚悟、というべきでしょうか、考えなければなりません。第12ヘリコプター隊の定数を新規導入する場合の取得費用は700億円程度、第8師団を改編する場合は四個普通科連隊所要ですので2800億円、財務省が悲鳴を上げそうで怖いのですが、なんとか確保しなければなりません。

ただ、第8師団隷下の普通科連隊には即応予備自衛官主体のいわゆるコア化普通科連隊が一個あり、全国のコア化普通科連隊の方面混成団への管理替えという趨勢に鑑みれば、三個普通科連隊所要の航空機と装甲車で対応できますので、この場合整備するのは60機の2100億円と水陸両用強襲装甲車45両、LAV-25軽装甲車48両、となります。

ただ、第8師団隷下の普通科連隊には即応予備自衛官主体のいわゆるコア化普通科連隊が一個あり、全国のコア化普通科連隊の方面混成団への管理替えという趨勢に鑑みれば、三個普通科連隊所要の航空機と装甲車で対応できますので、この場合整備するのは60機の2100億円と水陸両用強襲装甲車45両、LAV-25軽装甲車48両、となります。

機動打撃力と全般支援火力は、航空機に置き換える場合、24機のF/A-18E飛行隊、F-35A戦闘機でもよいのですが、これで特科連隊を特科隊へ、戦車大隊を戦車小隊基幹の増強戦車中隊へ縮小できます、が、これをやると更に2000億円から2400億円の積み増しに、新しい航空教育体系が必要になり、財務省から病人が出てしまいますので、戦車大隊と特科連隊を維持する方向で航空打撃力は断念すべきでしょう。

機動打撃力と全般支援火力は、航空機に置き換える場合、24機のF/A-18E飛行隊、F-35A戦闘機でもよいのですが、これで特科連隊を特科隊へ、戦車大隊を戦車小隊基幹の増強戦車中隊へ縮小できます、が、これをやると更に2000億円から2400億円の積み増しに、新しい航空教育体系が必要になり、財務省から病人が出てしまいますので、戦車大隊と特科連隊を維持する方向で航空打撃力は断念すべきでしょう。

さきほど、AH-64Dを10式戦車一個中隊分の予算で導入したとしても僅かしか導入できない、と指摘しましたが、F/A-18Eなども同様です。ただ、空中打撃力を確保しなければヘリボーンが行えなくなるため、F/A-18Eの導入は非現実的ですが、せめて一個連隊戦闘団あたり、2~3機程度のAH-64Dを配置しなければなりません。海兵隊がAV-8Bを6機とAH-1Zを4機で対応している部分を、火砲と戦車で補うのですが、航空打撃力をすべて省くことはできない、ということです。

さきほど、AH-64Dを10式戦車一個中隊分の予算で導入したとしても僅かしか導入できない、と指摘しましたが、F/A-18Eなども同様です。ただ、空中打撃力を確保しなければヘリボーンが行えなくなるため、F/A-18Eの導入は非現実的ですが、せめて一個連隊戦闘団あたり、2~3機程度のAH-64Dを配置しなければなりません。海兵隊がAV-8Bを6機とAH-1Zを4機で対応している部分を、火砲と戦車で補うのですが、航空打撃力をすべて省くことはできない、ということです。

ヘリコプター隊三個分、ヘリコプター隊は、第81ヘリコプター隊、第82ヘリコプター隊、第83ヘリコプター隊、と仮称します。第7師団が第7戦車大隊から第1戦車団の戦車を受け入れて機甲師団化した際に、第71戦車連隊、第72戦車連隊、第73戦車連隊、としましたので、この応用として仮称としました。

ヘリコプター隊三個分、ヘリコプター隊は、第81ヘリコプター隊、第82ヘリコプター隊、第83ヘリコプター隊、と仮称します。第7師団が第7戦車大隊から第1戦車団の戦車を受け入れて機甲師団化した際に、第71戦車連隊、第72戦車連隊、第73戦車連隊、としましたので、この応用として仮称としました。

蛇足ながら、東部方面隊隷下にある第12旅団の第12ヘリコプター隊を管理替えし、その分第8戦車大隊の四個中隊より一個中隊を抽出して第12戦車中隊を編成、第8特科連隊の第四大隊と第五大隊の六個中隊を第12特科隊か同じ東部方面隊の第1特科隊に編入し特科連隊化、相互の装備を融通し合う、ということも、選択肢となるのでしょうか、そうすると第12ヘリコプター隊の駐屯地が空き、沿岸部で津波へ危険のある木更津駐屯地の第1ヘリコプター団を内陸へ転進させることもできます。

蛇足ながら、東部方面隊隷下にある第12旅団の第12ヘリコプター隊を管理替えし、その分第8戦車大隊の四個中隊より一個中隊を抽出して第12戦車中隊を編成、第8特科連隊の第四大隊と第五大隊の六個中隊を第12特科隊か同じ東部方面隊の第1特科隊に編入し特科連隊化、相互の装備を融通し合う、ということも、選択肢となるのでしょうか、そうすると第12ヘリコプター隊の駐屯地が空き、沿岸部で津波へ危険のある木更津駐屯地の第1ヘリコプター団を内陸へ転進させることもできます。

装甲車ですが、陸上自衛隊では一個普通科中隊と本部管理中隊に軽装甲機動車が配備されています。これは小型装甲車として軽機関銃や対戦車ミサイルを運用するものですが、対して海兵隊は火器管制装置と安定化された25mm機関砲を搭載するLAV-25軽装甲車、それにAAV-7水陸両用強襲装甲車を装備しています。

装甲車ですが、陸上自衛隊では一個普通科中隊と本部管理中隊に軽装甲機動車が配備されています。これは小型装甲車として軽機関銃や対戦車ミサイルを運用するものですが、対して海兵隊は火器管制装置と安定化された25mm機関砲を搭載するLAV-25軽装甲車、それにAAV-7水陸両用強襲装甲車を装備しています。

この点で、陸上自衛隊は水に浮く、というものも含め、もう少し装甲車を強化しなければなりません、LAV-25で62両、AAV-7で60両、LAV-25はピラニア1装甲車の派生型で車幅が日本の道交法上の車両限界の範疇ですので、設計は古いですが、ライセンス生産を考えてもよいかもしれません。そして、普通科連隊へ装備すれば、軽装甲偵察中隊としての運用が可能と言えるもの。

この点で、陸上自衛隊は水に浮く、というものも含め、もう少し装甲車を強化しなければなりません、LAV-25で62両、AAV-7で60両、LAV-25はピラニア1装甲車の派生型で車幅が日本の道交法上の車両限界の範疇ですので、設計は古いですが、ライセンス生産を考えてもよいかもしれません。そして、普通科連隊へ装備すれば、軽装甲偵察中隊としての運用が可能と言えるもの。

AAV-7ですが、参考品として陸上自衛隊への導入が始まります。かなり大きな車両であり、師団隷下に水陸両用装甲大隊を編成し、戦車大隊のように必要に応じて連隊戦闘団へ配属する方式が理想でしょう。そういうのも、水陸両用装甲車は上陸訓練を行う必要があり、内陸部の普通科部隊駐屯地などに分散配置する場合、その訓練が難しくなるためです。

AAV-7ですが、参考品として陸上自衛隊への導入が始まります。かなり大きな車両であり、師団隷下に水陸両用装甲大隊を編成し、戦車大隊のように必要に応じて連隊戦闘団へ配属する方式が理想でしょう。そういうのも、水陸両用装甲車は上陸訓練を行う必要があり、内陸部の普通科部隊駐屯地などに分散配置する場合、その訓練が難しくなるためです。

大隊隷下の軽海兵中隊ですが、これは複合ボートによる機動運用を行う部隊です。基本的に沿岸部の確保に向かう第一波となる部隊で、西部方面普通科連隊などでは既に研究を進めていますが、上記の訓練という面では、内陸部の普通科連隊駐屯地から訓練へ向かうことは難しく、こちらも師団直轄部隊、とする必要があるやもしれません。

大隊隷下の軽海兵中隊ですが、これは複合ボートによる機動運用を行う部隊です。基本的に沿岸部の確保に向かう第一波となる部隊で、西部方面普通科連隊などでは既に研究を進めていますが、上記の訓練という面では、内陸部の普通科連隊駐屯地から訓練へ向かうことは難しく、こちらも師団直轄部隊、とする必要があるやもしれません。

他方、高射特科ですが、海兵隊では海兵遠征隊は海軍イージス艦の防空支援を受ける前提で行動するため、スティンガー携帯地対空誘導弾しか装備していません。他方、これを海上自衛隊の運用にも併せ、陸上自衛隊への防空部隊としてイージス艦などを展開させることが現実的に可能か、それとも高射特科部隊を維持するかで、考えておく必要があるでしょう。

他方、高射特科ですが、海兵隊では海兵遠征隊は海軍イージス艦の防空支援を受ける前提で行動するため、スティンガー携帯地対空誘導弾しか装備していません。他方、これを海上自衛隊の運用にも併せ、陸上自衛隊への防空部隊としてイージス艦などを展開させることが現実的に可能か、それとも高射特科部隊を維持するかで、考えておく必要があるでしょう。

第8師団を改編する前提で考えますと、第12普通科連隊、第24普通科連隊、第42普通科連隊、第43普通科連隊、第8戦車大隊、第8特科連隊、第8高射特科大隊、第8施設大隊、第8飛行隊、第8通信大隊、第8後方支援連隊、第8化学防護隊が現編成となっています。

第8師団を改編する前提で考えますと、第12普通科連隊、第24普通科連隊、第42普通科連隊、第43普通科連隊、第8戦車大隊、第8特科連隊、第8高射特科大隊、第8施設大隊、第8飛行隊、第8通信大隊、第8後方支援連隊、第8化学防護隊が現編成となっています。

これを、第24普通科連隊を管理替えし、三個普通科連隊編成としたうえで、第8飛行隊を拡大改編し、第81ヘリコプター隊、第82ヘリコプター隊、第83ヘリコプター隊、第8戦闘ヘリコプター隊へ拡大改編、ヘリコプター隊は第12ヘリコプター隊に範を採るものとし、戦闘ヘリコプター隊は9機のAH-64D戦闘ヘリコプターを、必要に応じ分散運用、師団全体で69機のヘリコプターを運用するものとします。

これを、第24普通科連隊を管理替えし、三個普通科連隊編成としたうえで、第8飛行隊を拡大改編し、第81ヘリコプター隊、第82ヘリコプター隊、第83ヘリコプター隊、第8戦闘ヘリコプター隊へ拡大改編、ヘリコプター隊は第12ヘリコプター隊に範を採るものとし、戦闘ヘリコプター隊は9機のAH-64D戦闘ヘリコプターを、必要に応じ分散運用、師団全体で69機のヘリコプターを運用するものとします。 特科連隊は、維持の方向ですが、全般支援火力を供する第五大隊は師団運用上支援できる範囲外での任務となるため廃止し、三個特科大隊24門を基幹とし、火力戦闘車の装備を将来考えず、機動力が高いFH-70榴弾砲の維持を行い、特科隊と特科連隊の中間程度の火力を有するものとし、高射特科大隊は現状を維持します。師団の策源地防衛へ、81式地対空短距離誘導弾は維持し、大隊編制を採る。

特科連隊は、維持の方向ですが、全般支援火力を供する第五大隊は師団運用上支援できる範囲外での任務となるため廃止し、三個特科大隊24門を基幹とし、火力戦闘車の装備を将来考えず、機動力が高いFH-70榴弾砲の維持を行い、特科隊と特科連隊の中間程度の火力を有するものとし、高射特科大隊は現状を維持します。師団の策源地防衛へ、81式地対空短距離誘導弾は維持し、大隊編制を採る。

戦車大隊は、三個中隊編制とする。このほかの編成は現行の通りとする。若干、火砲と戦車が縮小されるのですが、その分多数のヘリコプターと装甲車と水陸両用車を揃える事となりますので、これは非常に大きな予算措置が必要になります。海兵隊化するならば、予算面で財務省へ政治主導を通し、これによりほかの陸上自衛隊への影響が局限化されるようせねばなりません。

戦車大隊は、三個中隊編制とする。このほかの編成は現行の通りとする。若干、火砲と戦車が縮小されるのですが、その分多数のヘリコプターと装甲車と水陸両用車を揃える事となりますので、これは非常に大きな予算措置が必要になります。海兵隊化するならば、予算面で財務省へ政治主導を通し、これによりほかの陸上自衛隊への影響が局限化されるようせねばなりません。

第8師団両用任務編制案、司令部付隊、第12普通科連隊、第42普通科連隊、第43普通科連隊、第8戦車大隊、第8水陸両用強襲大隊、第8特科連隊、第8高射特科大隊、第8施設大隊、第81ヘリコプター隊、第82ヘリコプター隊、第83ヘリコプター隊、第8戦闘ヘリコプター隊、第8通信大隊、第8後方支援連隊、第8化学防護隊、以上の通り。

第8師団両用任務編制案、司令部付隊、第12普通科連隊、第42普通科連隊、第43普通科連隊、第8戦車大隊、第8水陸両用強襲大隊、第8特科連隊、第8高射特科大隊、第8施設大隊、第81ヘリコプター隊、第82ヘリコプター隊、第83ヘリコプター隊、第8戦闘ヘリコプター隊、第8通信大隊、第8後方支援連隊、第8化学防護隊、以上の通り。

問題は多いです。特科の対砲兵戦能力をどうするのか、特科連隊の情報中隊が運用する対砲レーダ装置を同運用するのか、やはり全般支援大隊を置くのか、それとも小型の対砲レーダ装置を導入して無人機とともに情報中隊を小隊単位で運用できるようにするのか、という点が一つ。

問題は多いです。特科の対砲兵戦能力をどうするのか、特科連隊の情報中隊が運用する対砲レーダ装置を同運用するのか、やはり全般支援大隊を置くのか、それとも小型の対砲レーダ装置を導入して無人機とともに情報中隊を小隊単位で運用できるようにするのか、という点が一つ。

そして、これは第15旅団と警備隊に関する記事にて自ら指摘したのですが、対空レーダ装置など、基本一つしか無い装備を、分散運用を行う前提でどう支援するのか、師団対空戦闘情報システムに当たる簡易型のものを開発し、全ての連隊戦闘団へ配置するのか、護衛艦頼みとするのか、これも考える必要のある一つのもの。

そして、これは第15旅団と警備隊に関する記事にて自ら指摘したのですが、対空レーダ装置など、基本一つしか無い装備を、分散運用を行う前提でどう支援するのか、師団対空戦闘情報システムに当たる簡易型のものを開発し、全ての連隊戦闘団へ配置するのか、護衛艦頼みとするのか、これも考える必要のある一つのもの。

以上の通りと書いたのですが、そこまでヘリコプターを集める予算がどこにあるのか、単なる“ぼくのかんがえたさいきょうのじえいたい”、という印象になってしまいましたが、本気で海兵隊型の編成にするならば、余程の予算的な覚悟を行わなければならない、という一つの事例になってしまいます。

以上の通りと書いたのですが、そこまでヘリコプターを集める予算がどこにあるのか、単なる“ぼくのかんがえたさいきょうのじえいたい”、という印象になってしまいましたが、本気で海兵隊型の編成にするならば、余程の予算的な覚悟を行わなければならない、という一つの事例になってしまいます。

ただ、米軍の海兵隊編制を見ますと、この程度がどうしても必要で、やはり米軍は凄い、というべきか、それとも覚悟を決めるべきか。しかし、実現すれば北方の今なお残る脅威へ実力で備える機動打撃中枢である第7師団とともに西方の第8師団、と陸上自衛隊を代表する抑止力の中枢となることは確かでしょう。

ただ、米軍の海兵隊編制を見ますと、この程度がどうしても必要で、やはり米軍は凄い、というべきか、それとも覚悟を決めるべきか。しかし、実現すれば北方の今なお残る脅威へ実力で備える機動打撃中枢である第7師団とともに西方の第8師団、と陸上自衛隊を代表する抑止力の中枢となることは確かでしょう。

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

そもそも、外に目が向いている海兵隊、というのは運用の問題であり、離島を防衛する上で必要なのが海兵隊型の装備、という結果論でしかない、ということ。

ただ、予算上可能なのでしたら、米陸軍の第101空中機動師団のような編制へ、第8師団を改編できれば、南西諸島の防衛はかなり万全、と言えるのですが・・・、うろ覚えでAH-64Dが72機、UH-60が150機、CH-47Dが48機でしたか、これだけの装備があれば、特科と重迫にMATを輸送ヘリで緊急展開させ、上陸を阻止、仮に近傍の島に上陸された場合でも海岸線にて空中打撃力を投射し、海へ押し戻せます。しかし、数としては陸上自衛隊の全空中機動能力に近い水準ですね・・・。

ただ、戦闘行動半径では世界最高水準のF-15を200機以上導入した航空自衛隊を脚が短い、というあたり、あまり自衛隊の装備体系を御存じないようですが・・・。

しかしまたまた部隊編成パターンが増え、装備の多種少量配備加速するのも????

極論すれば陸自、あるいは自衛隊そのものが海兵隊でいいとも思えます。

ノウハウの無い日本は他国に学ぶ必要が有りますが、はるな様おっしゃらられるように米海兵隊は大規模すぎ。

規模的には英海兵隊あたりはどうですかね。

また別の観点では、編成が多種多様化してしまった陸自編成を再編編成し

(重)機甲旅団

歩兵旅団

機動(軽歩兵)旅団

の3種に集約再編

機動(軽歩兵)旅団に海兵的任務付与、当然ヘリと連携。

機動(軽歩兵)旅団は基本的に軽歩兵だが(軽)機甲大隊も加える。

M8AGS+BvS 10かCVR(T)ファミリーか

浮航能力も外洋にある日本の島嶼では小型では限界があるでしょう、結果AAV-7ぐらいの大きさは必要。

AAV-7も日本の島嶼では装甲車的運用は難しい、原点に立ち返り岡にも上がれる上陸用舟艇的運用でしょう。

それ以下では浮航も揚陸艦で沿岸近くまで行き短距離浮航する程度?

最後に海兵任務に限らず、日本の陸上戦力にヘリ機動力は必須で、このままでは必至なヘリ戦力崩壊はなんとしても防がなくてはならないでしょう。

市民の目が反対しているのは海兵隊を独立させること、自民党が検討し、はるな氏が編制案を出したのは第8師団を改編すること、第四の自衛隊に海兵隊を提案しているわけではない

だから、市民の目の意見は、はるな氏の提案と矛盾しない、はるな氏の案を実現しても、市民の目は反対していない、ということか

師団編制、個人的には、滝ヶ原第一機械化大隊の二個普通科中隊と一個戦車中隊基幹という編成を念頭に、師団普通科連隊は三個機械化大隊の三個普通科連隊基幹、旅団は五個機械化大隊基幹、という編制で、このほかに、空挺大隊などを含めて考えて行けばいいのでは、と別の機会に掲載するべく検討中だったりします。

昔は、第七師団以外の既存師団全てを二個普通科連隊(三個大隊基幹)とFV大隊基幹の旅団へ改編し、三個旅団を以て広域師団を編成、北方師団(5B&2B&11B)、東北師団(9B&6B&12B)、東部師団(1B&10B&FS)、中部師団(3B&13B&2CB)、西部師団(4B&8B&1CB)という編制とし、空挺団とヘリコプター団を併せた空挺師団の七個師団基幹へ改編、併せて方面航空隊に一個普通科連隊と特科大隊を組み合わせた方面航空混成団を創設、一個広域師団・方面航空混成団・教育団・後方支援団を以て五個方面隊を創設する、と考えていたりしました。概要は既に高校生の頃に考えた黒歴史ノートに書いてあったりします・・・(中二病だ)。

両用戦ですが、基本、海岸堡の確保を行うための水陸両用装備ですので、揚陸艇の充実と航空打撃力の確保、この二点の方が水陸両用車よりも重要なのかな、と思います。米軍が開発を断念したEFVは96浬の行動半径がある、ということでしたので、実現していれば、非常に興味深い装備ではあったのですが、AAV-7は凌波性能の高さは認めるものの、離島間を機動できるものではありませんので、ね。

ご指摘の通り、海兵隊を創設する、というのではなく、既存の第八師団を必要な機能へ改編し、陸上自衛隊西部方面隊隷下で運用する、というものです。

つまり、南九州の防衛警備及び災害派遣を担うものですから、師団丸ごと外征などはもってのほかで、南海トラフ地震や阿蘇山、霧島火山災害派遣などももちろん実施する、という前提はかわりありません。

遅参いたしましたが、これまでの議論を自分なりにまとめつつ、自論を書いてみます。

第8師団の改編議論ですが、必要性はともかく、陸自には既に空中機動部隊として第12旅団(+第1ヘリコプター団)が存在するのに、それを差し置いて強力なヘリ戦力を持つ部隊を建設すると言うのでは、果たして陸自内部や財務省関係者の理解が得られるのか、と言う強い懸念を感じます。

その意味で、第8師団の海兵部隊化に関しては、単純に米海兵隊を真似るのではなく、例えば固定翼機による航空支援は空自にお任せして、平時から共同訓練・演習を繰り返してノウハウを蓄積するとか(幸いにも九州地区の空自には築城の第8航空団・第6飛行隊のF-2があるし)、回転翼機についても第12旅団や第1ヘリコプター団、更に陸自の実戦ヘリ部隊で唯一AH-64Dを持っている目達原駐屯地(佐賀県)の第3対戦車ヘリ隊等との連携を平時から強める等、既存の部隊との連携を考慮した上で、それでは足りない部分(例えば現状では74式戦車で編成されている第8戦車大隊を優先的に10式戦車で更新するとか、AAV-7やLAV級の装甲車両を優先的に普通科連隊へ配備するとか)を改編する、と言う考え方がより現実的かなと思うのです。

その過程で、より良い部隊編成のあり方も模索していけば良いのではと考えます。

あと、昨今の陸自の師団・旅団編成で思うのですが、各師団・旅団毎に指揮下の部隊編成に違いが多く(指揮下の普通科・戦車・特科部隊の数や対戦車部隊の扱い等)、これでは有事にある部隊が別の地域へ応援に行っても必要な戦力が発揮できなかったり、不適切な運用がされて無駄に戦力を消耗する場面が増えるのではと心配しています。その意味では、今後陸自の師団・旅団の編成を一度抜本的に見直して、指揮下の部隊編成を基本的には共通化する必要がある様に思いますが、皆様はいかがお考えでしょうか?

それと、はるな様が書かれていた「高校生の頃に考えた黒歴史ノート」の件ですが…実は私もやっていました(笑)。

私の場合は、高校生時代(湾岸戦争頃)から、陸自の基本作戦部隊は師団から旅団(基本は普通科大隊3個+特科大隊1個、これ以外に機甲と空中機動旅団などもあった)に変更、全国で15個旅団くらいを編成、師団は平時には司令部だけを方面隊に配属して、有事に複数の旅団を編合して師団編成をする、方面隊は北部と東北は合併、中部は大阪辺りで2つに分けてそれぞれ東部に西部に吸収させる事で、3個方面隊に削減すれば、空自の航空方面隊と地区割りが共通化しうるから好都合だと勝手に思っておりました。

ただ、今日だとはるな様がお考えの機械化大隊(戦車中隊×1と普通科中隊×2基幹)を師団普通科連隊の基幹戦力とする案は結構良いと思います。

以上

「陸自の海兵隊化」。言葉だけが一人歩きをしていて、実際に皆が思い描いていることには大きな違いがあるように思います。その意味でこう言った私案は面白いですね。ありがとうございます。

「海兵隊化」という時に、一般人はAAVとオスプレイを想像すると思うのですが、AAVは上陸の一局面に過ぎない上、アメリカでも賛否両論。オスプレイは高価すぎて、手が出ません。私が想像するのは、LCACとLCU、LCVPから兵員と高機動車、軽装甲機動車が突撃し、UH-60やCH-47が飛び交い、無人機の観測から艦砲の精密射撃が敵火力拠点を襲うイメージです。KGBtokyoさんもおっしゃっていますが、イギリス/フランス海兵隊に近い。真っ先に整備すべきは、海上輸送力(輸送艦)と上陸用舟艇、そしてヘリコプターでしょう。陸自は車輛装備は今のままで良いと思っています。むしろ上陸を支援する工兵車輛や、上陸時に使用しやすい小火器・重火器の整備、敵の火力拠点をつぶすための無人観測機の整備などが重要です。

その意味では、私はAAV要らん派です。米軍では後継EFVはポシャり、代わりにACV(Amphibious Combat Vehicle)計画が検討されていますが、最大の課題は「AAVの航続距離が2カイリ=4km弱しかなく、揚陸艦が陸地から見え反撃を受ける」ことです。しかも2カイリでもAAVでは兵員は30分以上波に揺られることになります。吃水が深く珊瑚礁の島々で本当に海岸まで到達できるのかも不安です。もちろん有効な場面もあるでしょうが、使える場面は限られる。

LCUであれば、既存のものでも10kt前後の速力と満載で200-400tの排水量を持ち、例えば10カイリ(20km弱)沖から発進して(1時間かけて)上陸とかも出来るでしょう。20kmも離れれば、砲や重ミサイルさえ制圧すれば、揚陸艦は安全です。あとは実際に上陸する海岸の火力拠点だけ制圧すればよい(この視点では、40-50 kt が出せ、吃水がゼロのLCACが重宝されるのも道理です)。個人的には、まずは20kt級の上陸用舟艇を考えるべきと思います。フランスのEDA-R(or L-CAT: 満載時に20ktで航行できるカタマラン型のLCU)であったり、LCVPでも満載で20kt以上の速力が出るものがあります(LCVP Mk5など)。

この辺は、海自の海兵隊化部分ですが、陸自の部分については、SBS/シールズのような部隊(露払いがとても大事)の整備と、あとは訓練などのソフトの整備が重要で、ハードはあまり思い浮かびません。一つだけ浮かぶのはBvS10バイキング。高度な不整地踏破性をもつ軽装甲の装軌車輛。ただ、基本的には後方車輛です。戦車の出番は思いつきません。戦車を揚陸させるためにLCU/LCACを丸一隻使います。兵員ならば1個中隊を載せられる。足場も不安定だし、少なくとも第1波には戦車は加わらないでしょう。敵に戦車がある場合、艦砲の誘導砲弾(ボルカノとか)で、一両ずつ撃破して行けば良い。戦場が内陸に移ったら、戦車は有力かもしれませんので否定はしませんが。