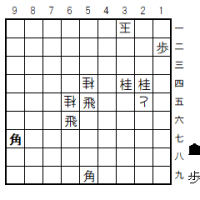

徳川第十代将軍家治作『将棋攻格』から、その「第六十一番」。

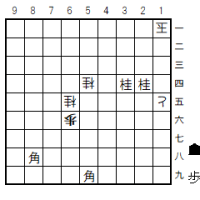

ヒント: 初手は3五と。対して玉方3六歩などでは、8二飛以下早詰みなので、2手目は8三玉、となる。

[大江戸円盤騒動]

同じ光る物体は、田沼意次も目撃していた。ちょうど平田屋藤八が小川町の拝領屋敷を訪ね、庭先へまわって来ていた。

「あれは何だ」

庭に向かっていた意次のほうが先にみつけた。

「さて……」

藤八もそれが何であるか見当がつかなかった。

「妙な動きかたをいたしますな」

「妖しげな光だ。そちたちの仲間のしわざではないのか」

「いいえ、そんなことはございません」

「色がかわったな」

「はい、橙色になりましたな」

「丸い……」

「厚みもだいぶあります」

「どのあたりかな」

「さよう、浅草あたりではございませぬか」

円盤である。

闇の旦那が呼び寄せたのだ。

なぜか闇の旦那はうろたえて、大急ぎで円盤を招いたのだった。そのために、円盤の滞空時間が常になく長かった。

(中略)

それほど鮮明に見えたのである。

事実は、隅田川を超えた請地(うけち)のあたりの上空にあった。しかもかなりの低空で停止していた。

(『妖星伝』(二)外道の巻より)

小説『妖星伝』に描かれた時代は1750年代が中心であるが、これは徳川将軍でいえば第九代家重の時代。この人の父がTVなどでもよく描かれる八代将軍吉宗(『暴れん坊将軍』など)であり、家重の子が、十代将軍になった家治である。

1750年代、おそらくは最も将棋の強かった男は、伊藤看寿であった。その看寿は1758年に死に、2年後に兄の(三代)宗看=七世名人が死んだ。

徳川家重が「将軍」という権力の座を長男の家治に譲ったのもこの頃である。

家治が将棋に熱中したのは1770年代からのようだ。残された棋譜は1775年以後のものだけなので。

詰将棋の図式集『御撰象棋攻格』を完成したのは、晩年の1780年代のようである。この図式集は『将棋攻格』と略されることが一般的だが、この「攻」の字は本当はこの字ではなく、現代にはない字で、意味的には「考」というような意味の文字らしい。

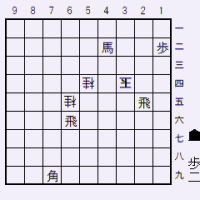

問題図 「将棋攻格61番」

問題図 「将棋攻格61番」

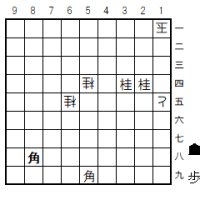

「3五と、8三玉」

初手は3五と。飛車を手に入れる。代えて5五とでは、8三玉で不詰め。

3五とに、3六歩などなら、8二飛と打って、7一玉、6一香成、同玉、5一歩成、同玉、4一歩成、同玉、6三角以下、詰みとなる。

この詰み筋がこの作品の収束手順となっていて、あとで出てくる。

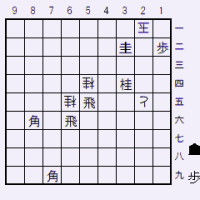

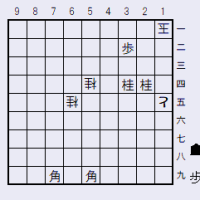

2手

2手

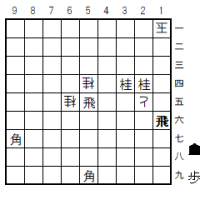

「7二馬、7四玉、6三馬、7五玉」

なので、正解手順は、2手目8三玉(図)である。

ここで8二桂成としたくなるかもしれない。同玉なら8一飛の1手詰だが、7四玉と逃げられると、後で困る。理由は、もうすこし手を追えばわかる。

なのでここ3手目は、7二馬が正着となる。これを同玉は、8二飛、7一玉、6一香成、同玉、5一歩成以下、早詰み。よって、7四玉と逃げて、それを6三馬と追う。

6手

6手

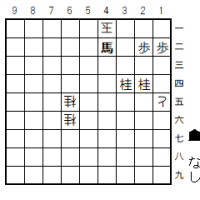

「8五馬、同玉、9五飛、7四玉、8六桂」

ここで7四飛では詰まないところが面白いところ。

正解は8五馬だ。これを同桂なら、6五に飛車を打てるので簡単に詰みとなる。

よって8五同玉だが、そこで9五飛。7四玉に、8六桂。

9五飛を打った後は、ほとんど一本道の順。

11手

11手

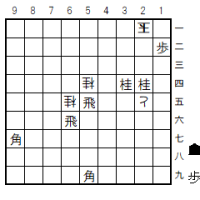

「8六同飛、7五歩、8三玉、8二桂成、同玉、9二飛成、7一玉」

8六同飛に、7五歩。もしも「8二成桂」が存在していたら、この歩は“打ち歩詰め”になって打てないところだった。これが3手目に8二桂成としてはいけない理由。なかなか面白い仕掛けだ。

9五に打った飛車を9二飛成として、これで収束の体勢が整った。

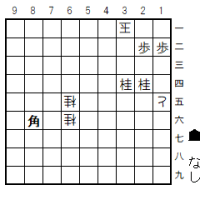

18手

18手

「6一香成、同玉、5一歩成、同玉、4一歩成、同玉、6三角」

5一の角を手に入れるための6一香成。

25手

25手

「3一玉、2一歩成、同玉、5四角成」

6三角と、ここに角を打つのが予定の攻め方。これが見えれば、もう悩むところはない。

30手

30手

「4四馬、同銀、1三香、2一玉、1二香成」

ここで玉方「2五と」がいなければ、8一竜以下の余詰めがあった。

作意手順は4四馬と馬を切って香車を手に入れ、1三香と打つ。

35手

35手

「3一玉、2二成香、4一玉、3二成香、5一玉、4二成香、6一玉、5二成香、7一玉、6二成香」

あとは一歩づつ追っていく。

詰め上がり図

詰め上がり図

「まで、45手詰め」

問題図 「将棋攻格61番」

問題図 「将棋攻格61番」

この作品は左辺のつくりがおもしろいと思う。

ただし攻め方7四香の存在の意味がはっきりわからない。これをなくしても「余詰め」も「不詰め」も発生しないように思われる。とすると、これは途中7三香成などの「紛れ」の筋をつくったということなのではと思う。おそらく4手目7二同玉の変化の時、8二飛、7一玉、そこで7三香不成(同飛で詰まない)の紛れをつくった意味だろう。

また、玉方2五とがないと、上で示したように31手目に余詰めが生じる。しかしそれは攻め方のと金が存在するからである。攻め方4五とが存在しなければ、玉方2五とも不要になる。

以上のことを踏まえて、この「将棋攻格61番」を次の通り改作してみた。(改“良”になっているかどうか)

【将棋攻格61番改作案 by終盤探検隊】

作意手順(正解手順)は、6三金、6一玉、7一歩成、同玉、7二金、同玉、5四馬以下、後は原案に同じ。

“売り”は2つあって、一つ目は、初手より「5四金」、または「6三金、6一玉、5三金」という“紛れ”筋があることである。

「5四金」は、5二玉で逃れ。

「6三金、6一玉、5三金」は、“6三歩”がある(次の図)

逃れ図

逃れ図

これで逃れている。5一歩成には7二玉で詰まない。

詰め上がり図

詰め上がり図

また、詰め上がり図はこのようになる。原案にくらべて右辺の駒(と金)がないので、その分スッキリしている。これが二つ目の“売り”。

原案は45手詰だが、これだと6手延びて、51手詰になる。

【棋譜鑑賞 徳川家治-五代伊藤宗印戦 一七八二年】

徳川家治-五代伊藤宗印 1782年

徳川家治-五代伊藤宗印 1782年

1982年の平手戦。この年は「天明の大飢饉」のはじまりの年。冷害などで作物の収穫が激減し、多くの餓死者を出した。

後手五代宗印の「四間飛車」で始まったこの対局は、振り飛車側から開戦し、図のようになった。

先手は竜をつくり、桂香を拾って瞬間的には駒得しているが、5七歩成と三枚目の「と金」をつくられると大変だ。だから図では5八歩と受ける手が考えられるが、攻める手もある。2三角や、3二歩成(同銀に5四桂)など。こういうところに「棋風」と「実力」が出る。

徳川家治の選択は、8六香。やはり将軍は攻めの棋風だ。桂香を先に得たのだからたしかに攻めたいところではある。

以下、5七歩成、7五桂、6八と、同銀(次の図)

ソフト「激指」によれば、ここで5八と寄で後手良し。

ところが実戦では宗印は5二銀と指し、これで先手良しに評価が変わった。この評価は正しいと思われるが、しかしまだ互角に近い。おそらく宗印も、ここは将軍のために“ゆるめた”わけではなく、5二銀が良い手と思ってそれを指したのではないか。(宗印の終盤は厳しく切り込むタイプではなさそう)

先手家治は6五角と打って、8三に火力を集中させる。

後手宗印、7四角。これで受けられる、という読みだろう。さあ、結果はいかに。

家治、3二歩成。鋭い。同飛なら、8三桂成から8三で駒を全部清算して、再度6五角と打つつもりだ。

宗印、どうする?

五代宗印は飛車取りを放置して、5八と寄。前から指したかった手だが、このタイミングでどうなのか。

家治将軍は4二と。飛車を取る。

以下、6九と、5二と、6八と、同玉、6五角(次の図)

後手宗印は、ここで6五角と角を取った。先手は当然同銀としたいところだが――

おそらく手番の家治将軍はここで長考したのではないか。「6五同銀ではまずい」と思ったのである。

6五同銀には、5七銀と打たれる。これを7八玉(7九玉)では、6八金以下簡単に詰まされて負け。だから5七銀には7七玉しかないが、それだと4四角(王手竜取り)。

というわけで、将軍は6五角を取れないと読み、8三香成。同金に、4一竜。

8三香成と先に指しておくことで、先手の玉8六にまで逃げだすことも視野に入れて広くなっている。これでどうか――というわけだ。

しかしそれでも、もう先手玉はいけない。寄せられてしまったのである。

先手4一竜の後は、5八金、7九玉、6八銀、7八玉、6九銀不成、8八玉、7九角、7七玉、6八角成、8八玉、7九馬、7七玉、7八銀成、8六玉、8四香(次の図)

投了図

投了図

まで、後手五代伊藤宗印の勝ち。詰まされてしまった。

いったい先手は何がわるかったのか。それとも、もともと先手が悪かったのか。

実は、後手宗印の6五角には、“同銀”(参考図1)が正着だったのである。

参考図1

参考図1

6五同銀と角を取り返したところ。上の解説では、5七銀と後手に打たれ、7七玉の一手で、そこで4四角と打たれる、と書いた。

その通りなのだが、先手はさらにその先を読むべきだった。(これ以外は負けなのだから)

4四角には、6六角と返す。(次の図)

参考図2

参考図2

以下、6六銀成、同歩。

そこで1一角と竜を取れば、8三桂成、同金、7二飛以下、後手玉詰み。先手勝ち!

ここは先手良しになっているのだった。(つまりこう指せば先手に「勝ち」があった)

よって、1一角ではなく、後手は5九角が勝負手。これには6八銀が手堅いが、8八玉の展開が面白いのでそれを見ていこう。

8八玉に、8六角成(香車を取った)。

この8六角成を同歩だと、1一角で、今度はなんと後手良しになる。

先手の正着は6二とで、以下、6六角に、7七銀と打って、次の図。

参考図3

参考図3

これで先手優勢、なのだが、これは先手も後手も、お互い、相当な読みの力がないと指せない順だ。

この後は、1一角、7二と、同玉、1二飛(次の図)

参考図4

参考図4

先手優勢。この1二飛でも、あせって8六歩を指すと負けてしまう。(7七角成以下先手玉が詰む)

ここは危険な1一の角を取るほうが価値が高いのだ。よって1二飛。

図以下は、5二歩、1一飛成、5八飛、7八銀が予想されるが、先手優勢は間違いない。

つまりこの将棋は、先手徳川家治が6五同銀を指せたら、まだ先手有望だった。

中盤は互角だったが、後手の5二銀で先手良しに傾いた。それを五代伊藤宗印が妖しく指し、“力”で逆転した、という内容である。

将棋の「終盤」というのは、本当はこのように濃密な変化を含んでいるものである。

我々アマチュアの将棋の終盤は読み切れないのであっさり終わってしまうことも多く、あるいは逆に凡手を指し合うぐだぐだの泥仕合になる。高いところから見下ろして見れば、そのどちらかがほとんどであろう。

しかしトップレベルの棋士同士の対局だと、お互いが相手の読みを上回ろうとするので、一手一手、緊張感のあるねじりあいになる。(それでも「ポカ」が出て決まる場合もときにあり、それがまた面白いので話題になる)

現代の将棋でも、江戸時代の将棋でもそれは同じで、名人になった九代大橋宗桂(八世名人)や大橋宗英(九世名人)の将棋の終盤は、何かしらそうした“迫力”を感じさせてくれる。

それに比べると、家治将軍の将棋は、おおむねさっぱりした終盤である。

この将棋は、後手の五代伊藤宗印が最後には本気を出した将棋である。「宗印」という偉大な名前を継いだ伊藤家の頭なのだから、徳川将軍が相手とはいえ、機嫌をとって負けてばかりもいられないだろう。

伊藤家の「宗印」は、歴史上三人存在する。伊藤家の二代、五代、八代の各当主である。

二代宗印=鶴田幻庵 五世名人 (肥前唐津の出、三代宗看、看寿ら天才五兄弟の父)

五代宗印=鳥飼忠七 七段 (菓子屋のせがれが将棋家元に)

八代宗印=上野房次郎 十一世名人 (明治時代に名人になった、家元最後の名人)

このうち、五代宗印のみは、名人にはなっていない。少し力が足らなかったようだ。

この宗印よりも、同時代のライバルだった大橋家の九代宗桂、大橋分家の宗順が、終盤力で優っていたようである。

しかしこの五代宗印(=鳥飼忠七)、将棋センスは抜群で、近代将棋の風を最初にこの時代にもたらしたのがこの人なのでは、と思う。

次回part67では、そのことに触れたいと思う。

[闇の旦那]

鬼道衆は静まり返っていた。

「儂はあの銀色に光って翔ぶ、灯明皿のようなものの中に誰がいたか知っている」

ざわめきが起こった。

「闇の旦那と呼ばれる男だ。おそろしく醜い顔をした男だ」

(『妖星伝』(二)外道の巻より)

ヒント: 初手は3五と。対して玉方3六歩などでは、8二飛以下早詰みなので、2手目は8三玉、となる。

[大江戸円盤騒動]

同じ光る物体は、田沼意次も目撃していた。ちょうど平田屋藤八が小川町の拝領屋敷を訪ね、庭先へまわって来ていた。

「あれは何だ」

庭に向かっていた意次のほうが先にみつけた。

「さて……」

藤八もそれが何であるか見当がつかなかった。

「妙な動きかたをいたしますな」

「妖しげな光だ。そちたちの仲間のしわざではないのか」

「いいえ、そんなことはございません」

「色がかわったな」

「はい、橙色になりましたな」

「丸い……」

「厚みもだいぶあります」

「どのあたりかな」

「さよう、浅草あたりではございませぬか」

円盤である。

闇の旦那が呼び寄せたのだ。

なぜか闇の旦那はうろたえて、大急ぎで円盤を招いたのだった。そのために、円盤の滞空時間が常になく長かった。

(中略)

それほど鮮明に見えたのである。

事実は、隅田川を超えた請地(うけち)のあたりの上空にあった。しかもかなりの低空で停止していた。

(『妖星伝』(二)外道の巻より)

小説『妖星伝』に描かれた時代は1750年代が中心であるが、これは徳川将軍でいえば第九代家重の時代。この人の父がTVなどでもよく描かれる八代将軍吉宗(『暴れん坊将軍』など)であり、家重の子が、十代将軍になった家治である。

1750年代、おそらくは最も将棋の強かった男は、伊藤看寿であった。その看寿は1758年に死に、2年後に兄の(三代)宗看=七世名人が死んだ。

徳川家重が「将軍」という権力の座を長男の家治に譲ったのもこの頃である。

家治が将棋に熱中したのは1770年代からのようだ。残された棋譜は1775年以後のものだけなので。

詰将棋の図式集『御撰象棋攻格』を完成したのは、晩年の1780年代のようである。この図式集は『将棋攻格』と略されることが一般的だが、この「攻」の字は本当はこの字ではなく、現代にはない字で、意味的には「考」というような意味の文字らしい。

問題図 「将棋攻格61番」

問題図 「将棋攻格61番」「3五と、8三玉」

初手は3五と。飛車を手に入れる。代えて5五とでは、8三玉で不詰め。

3五とに、3六歩などなら、8二飛と打って、7一玉、6一香成、同玉、5一歩成、同玉、4一歩成、同玉、6三角以下、詰みとなる。

この詰み筋がこの作品の収束手順となっていて、あとで出てくる。

2手

2手「7二馬、7四玉、6三馬、7五玉」

なので、正解手順は、2手目8三玉(図)である。

ここで8二桂成としたくなるかもしれない。同玉なら8一飛の1手詰だが、7四玉と逃げられると、後で困る。理由は、もうすこし手を追えばわかる。

なのでここ3手目は、7二馬が正着となる。これを同玉は、8二飛、7一玉、6一香成、同玉、5一歩成以下、早詰み。よって、7四玉と逃げて、それを6三馬と追う。

6手

6手「8五馬、同玉、9五飛、7四玉、8六桂」

ここで7四飛では詰まないところが面白いところ。

正解は8五馬だ。これを同桂なら、6五に飛車を打てるので簡単に詰みとなる。

よって8五同玉だが、そこで9五飛。7四玉に、8六桂。

9五飛を打った後は、ほとんど一本道の順。

11手

11手「8六同飛、7五歩、8三玉、8二桂成、同玉、9二飛成、7一玉」

8六同飛に、7五歩。もしも「8二成桂」が存在していたら、この歩は“打ち歩詰め”になって打てないところだった。これが3手目に8二桂成としてはいけない理由。なかなか面白い仕掛けだ。

9五に打った飛車を9二飛成として、これで収束の体勢が整った。

18手

18手「6一香成、同玉、5一歩成、同玉、4一歩成、同玉、6三角」

5一の角を手に入れるための6一香成。

25手

25手「3一玉、2一歩成、同玉、5四角成」

6三角と、ここに角を打つのが予定の攻め方。これが見えれば、もう悩むところはない。

30手

30手「4四馬、同銀、1三香、2一玉、1二香成」

ここで玉方「2五と」がいなければ、8一竜以下の余詰めがあった。

作意手順は4四馬と馬を切って香車を手に入れ、1三香と打つ。

35手

35手「3一玉、2二成香、4一玉、3二成香、5一玉、4二成香、6一玉、5二成香、7一玉、6二成香」

あとは一歩づつ追っていく。

詰め上がり図

詰め上がり図「まで、45手詰め」

問題図 「将棋攻格61番」

問題図 「将棋攻格61番」この作品は左辺のつくりがおもしろいと思う。

ただし攻め方7四香の存在の意味がはっきりわからない。これをなくしても「余詰め」も「不詰め」も発生しないように思われる。とすると、これは途中7三香成などの「紛れ」の筋をつくったということなのではと思う。おそらく4手目7二同玉の変化の時、8二飛、7一玉、そこで7三香不成(同飛で詰まない)の紛れをつくった意味だろう。

また、玉方2五とがないと、上で示したように31手目に余詰めが生じる。しかしそれは攻め方のと金が存在するからである。攻め方4五とが存在しなければ、玉方2五とも不要になる。

以上のことを踏まえて、この「将棋攻格61番」を次の通り改作してみた。(改“良”になっているかどうか)

【将棋攻格61番改作案 by終盤探検隊】

作意手順(正解手順)は、6三金、6一玉、7一歩成、同玉、7二金、同玉、5四馬以下、後は原案に同じ。

“売り”は2つあって、一つ目は、初手より「5四金」、または「6三金、6一玉、5三金」という“紛れ”筋があることである。

「5四金」は、5二玉で逃れ。

「6三金、6一玉、5三金」は、“6三歩”がある(次の図)

逃れ図

逃れ図これで逃れている。5一歩成には7二玉で詰まない。

詰め上がり図

詰め上がり図また、詰め上がり図はこのようになる。原案にくらべて右辺の駒(と金)がないので、その分スッキリしている。これが二つ目の“売り”。

原案は45手詰だが、これだと6手延びて、51手詰になる。

【棋譜鑑賞 徳川家治-五代伊藤宗印戦 一七八二年】

徳川家治-五代伊藤宗印 1782年

徳川家治-五代伊藤宗印 1782年1982年の平手戦。この年は「天明の大飢饉」のはじまりの年。冷害などで作物の収穫が激減し、多くの餓死者を出した。

後手五代宗印の「四間飛車」で始まったこの対局は、振り飛車側から開戦し、図のようになった。

先手は竜をつくり、桂香を拾って瞬間的には駒得しているが、5七歩成と三枚目の「と金」をつくられると大変だ。だから図では5八歩と受ける手が考えられるが、攻める手もある。2三角や、3二歩成(同銀に5四桂)など。こういうところに「棋風」と「実力」が出る。

徳川家治の選択は、8六香。やはり将軍は攻めの棋風だ。桂香を先に得たのだからたしかに攻めたいところではある。

以下、5七歩成、7五桂、6八と、同銀(次の図)

ソフト「激指」によれば、ここで5八と寄で後手良し。

ところが実戦では宗印は5二銀と指し、これで先手良しに評価が変わった。この評価は正しいと思われるが、しかしまだ互角に近い。おそらく宗印も、ここは将軍のために“ゆるめた”わけではなく、5二銀が良い手と思ってそれを指したのではないか。(宗印の終盤は厳しく切り込むタイプではなさそう)

先手家治は6五角と打って、8三に火力を集中させる。

後手宗印、7四角。これで受けられる、という読みだろう。さあ、結果はいかに。

家治、3二歩成。鋭い。同飛なら、8三桂成から8三で駒を全部清算して、再度6五角と打つつもりだ。

宗印、どうする?

五代宗印は飛車取りを放置して、5八と寄。前から指したかった手だが、このタイミングでどうなのか。

家治将軍は4二と。飛車を取る。

以下、6九と、5二と、6八と、同玉、6五角(次の図)

後手宗印は、ここで6五角と角を取った。先手は当然同銀としたいところだが――

おそらく手番の家治将軍はここで長考したのではないか。「6五同銀ではまずい」と思ったのである。

6五同銀には、5七銀と打たれる。これを7八玉(7九玉)では、6八金以下簡単に詰まされて負け。だから5七銀には7七玉しかないが、それだと4四角(王手竜取り)。

というわけで、将軍は6五角を取れないと読み、8三香成。同金に、4一竜。

8三香成と先に指しておくことで、先手の玉8六にまで逃げだすことも視野に入れて広くなっている。これでどうか――というわけだ。

しかしそれでも、もう先手玉はいけない。寄せられてしまったのである。

先手4一竜の後は、5八金、7九玉、6八銀、7八玉、6九銀不成、8八玉、7九角、7七玉、6八角成、8八玉、7九馬、7七玉、7八銀成、8六玉、8四香(次の図)

投了図

投了図まで、後手五代伊藤宗印の勝ち。詰まされてしまった。

いったい先手は何がわるかったのか。それとも、もともと先手が悪かったのか。

実は、後手宗印の6五角には、“同銀”(参考図1)が正着だったのである。

参考図1

参考図16五同銀と角を取り返したところ。上の解説では、5七銀と後手に打たれ、7七玉の一手で、そこで4四角と打たれる、と書いた。

その通りなのだが、先手はさらにその先を読むべきだった。(これ以外は負けなのだから)

4四角には、6六角と返す。(次の図)

参考図2

参考図2以下、6六銀成、同歩。

そこで1一角と竜を取れば、8三桂成、同金、7二飛以下、後手玉詰み。先手勝ち!

ここは先手良しになっているのだった。(つまりこう指せば先手に「勝ち」があった)

よって、1一角ではなく、後手は5九角が勝負手。これには6八銀が手堅いが、8八玉の展開が面白いのでそれを見ていこう。

8八玉に、8六角成(香車を取った)。

この8六角成を同歩だと、1一角で、今度はなんと後手良しになる。

先手の正着は6二とで、以下、6六角に、7七銀と打って、次の図。

参考図3

参考図3これで先手優勢、なのだが、これは先手も後手も、お互い、相当な読みの力がないと指せない順だ。

この後は、1一角、7二と、同玉、1二飛(次の図)

参考図4

参考図4先手優勢。この1二飛でも、あせって8六歩を指すと負けてしまう。(7七角成以下先手玉が詰む)

ここは危険な1一の角を取るほうが価値が高いのだ。よって1二飛。

図以下は、5二歩、1一飛成、5八飛、7八銀が予想されるが、先手優勢は間違いない。

つまりこの将棋は、先手徳川家治が6五同銀を指せたら、まだ先手有望だった。

中盤は互角だったが、後手の5二銀で先手良しに傾いた。それを五代伊藤宗印が妖しく指し、“力”で逆転した、という内容である。

将棋の「終盤」というのは、本当はこのように濃密な変化を含んでいるものである。

我々アマチュアの将棋の終盤は読み切れないのであっさり終わってしまうことも多く、あるいは逆に凡手を指し合うぐだぐだの泥仕合になる。高いところから見下ろして見れば、そのどちらかがほとんどであろう。

しかしトップレベルの棋士同士の対局だと、お互いが相手の読みを上回ろうとするので、一手一手、緊張感のあるねじりあいになる。(それでも「ポカ」が出て決まる場合もときにあり、それがまた面白いので話題になる)

現代の将棋でも、江戸時代の将棋でもそれは同じで、名人になった九代大橋宗桂(八世名人)や大橋宗英(九世名人)の将棋の終盤は、何かしらそうした“迫力”を感じさせてくれる。

それに比べると、家治将軍の将棋は、おおむねさっぱりした終盤である。

この将棋は、後手の五代伊藤宗印が最後には本気を出した将棋である。「宗印」という偉大な名前を継いだ伊藤家の頭なのだから、徳川将軍が相手とはいえ、機嫌をとって負けてばかりもいられないだろう。

伊藤家の「宗印」は、歴史上三人存在する。伊藤家の二代、五代、八代の各当主である。

二代宗印=鶴田幻庵 五世名人 (肥前唐津の出、三代宗看、看寿ら天才五兄弟の父)

五代宗印=鳥飼忠七 七段 (菓子屋のせがれが将棋家元に)

八代宗印=上野房次郎 十一世名人 (明治時代に名人になった、家元最後の名人)

このうち、五代宗印のみは、名人にはなっていない。少し力が足らなかったようだ。

この宗印よりも、同時代のライバルだった大橋家の九代宗桂、大橋分家の宗順が、終盤力で優っていたようである。

しかしこの五代宗印(=鳥飼忠七)、将棋センスは抜群で、近代将棋の風を最初にこの時代にもたらしたのがこの人なのでは、と思う。

次回part67では、そのことに触れたいと思う。

[闇の旦那]

鬼道衆は静まり返っていた。

「儂はあの銀色に光って翔ぶ、灯明皿のようなものの中に誰がいたか知っている」

ざわめきが起こった。

「闇の旦那と呼ばれる男だ。おそろしく醜い顔をした男だ」

(『妖星伝』(二)外道の巻より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます