自然教育園日記 その285 Nature Photo抽象表現を目指して-2

2024-5-29

Fujifilm GFX100S, GF120mm macroでやり直し。

蟻が集まっていたので、撮ってみると、これは怖いですよ。羽虫が蟻に取り囲まれています。

カルガモの子供が2匹とは今年は寂しい状態。

隣のドングリ公園ならちょっとは色ものミックスが出来ます。自然教育園では色物ミックスはほとんど出来ません。鳥虫を相手にしない場合、自然教育園の撮影はどれだけ苦労が多いかお分かりになりますか。

今日は重たいFujifilm GFX100S + GF120mm macroを抱えて、結局 Abstract Artはボウズ。 明日は軽いSony alpha7CR に舞い戻ることになるのです。結局Fujifilm GFX100S, Sony alpha7CR, Fujifilm X-T5を行ったり来たりする運命か?

2024-5-30

今日はSony alpha7CRで正統的なマクロ撮影

Sony alpha7CR, Sony FE 90mm macro

ムラサキシキブ

オヘビイチゴ

ノアジサイ

ノアジサイ

クサノオウ

イガイガ実にイガイガ蜘蛛が集う。この奇妙な光景は何じゃらほい。

軽さといい、画質といい、トリミング拡大能力といい、AFの速さといい、DMFの使い易さといい、こういう小物を追いかけるには、Sony alpha7CRがダントツに優れている。レンズを色々変えれば、Sony alpha7CRはFujifilm GFX100S同等の絵が撮れることはすでに試した。天下玉条のように思っていたFujifilm GFX100Sの優位性はわずかなトリミング拡大の優位性とスケール感、生々しさ、であり、絵のクレア―さはSonyの方が上である。しかし、間違いなくSonyの欠点は、ファイダーを覗いたときの絵が美しくない。美しいと思って撮ることがない。現像してみればそれなりの絵にはなるのだが、絵画性を指向しているFujifilmに比べて、Sonyはあくまでクレア―な単なる写真である。 実際、アップした絵をみても、Fujifilmの方が美しい。 しかし、中判の重さはこの歳にとって何とも堪える。

いずれにせよ、Abstract Artはどこへ行ってしまったのか。本当に困っているのです。

2024-6-1

Fujifilm GFX100S, GF120mm macro

すこし葉っぱのパターンを追ってみました。このままでは受けそうにないですね。だけどFujifilm GFX100S, GF120mm macroだから撮ってみようという気になるのです。

何故かこの木の葉っぱに虫が集まります。クサギの葉っぱでしょうか? 現在ほんと他のところに虫すらいない。

またまたミツガシワの抽象表現に挑戦していると、トンボが飛び込んで産卵してゆきました。肝心のミツガシワの抽象表現は全て不成功。

ノアジサイに集まるお馴染みのヨツスジハナカミキリ。こんなトリプルプレイは初めて見ます。とにかく虫が減って、繁殖も大変なのかもしれません。

日本の少子化対策に対する当方の持論は、<自然に戻れ>ということです。東京一極集中をやめて、住んで楽しい地方コミュニティーを一つ一つ増やしてゆくことです。地方創生は地方に大企業を誘致する事でもなく、テーマパークを作ることでもなく、ソーラーパネル群を作る事でもない。まずは人が育つ畑を増やすことが第一歩でしょう。策もなくお金をバラまくことだけはやめてほしい。

話がそれました。元に戻します。

2024-6-5

腹を据えて、Fujifilm GFX100S, GF120mm macroを追います。

やっと、Fujifilm GFX100Sの感覚が戻ってきました。

歩いているうちに、ふといけるかなと思う。

ファインダーを覗いて、<きれいだ!>と思って撮る。

帰ってから、モニターを見て、何をきれいと思ったのか、画像の部分を探しまくる。

きれいだと思った原因と思われる画像の小さい部分を切りだしてガンガンに拡大する。

トリミング、明るさ、コントラスト、シャドウ、色彩等を調節する。絵に合わせてギリギリの限界まで思い切り絵を創作する。

これがFujifilm GFX100Sの撮り方です。

ファインダーを覗いてきれいだと思うこと、驚くほど拡大しても使える絵を提供してくれること、明るさ、コントラスト、シャドウ、色彩を調節でくずれることなくついてきてくれる、気になるノイズが出ることが無いこと、最終的色彩の美しさ、等々他のカメラに対して、<明確なアドバンテージ>があるのです。この撮り方において、Sony alpha1などまったく相手にならないのです。あくまで、この撮り方をした場合の話で、他の撮り方、例えば高速撮影に関してはFujifilm GFX100Sはどう転んでもSony alpha1にかなうわけはないのです。つまりそういうことです。

2024-6-12

本日、65cm四方、30kgの陶絵画の2枚組 (渚にて2024-1, 2) 1点と45cm四方、15kgの陶絵画の2枚組(水の流れのように2024-1, 2) 1点をアート未来展に出展してきました。やっとこれで2024年度の公募展出展は終了です。その重さと、割れ修復との格闘、疲れました。飾ってもらえるかは分かりませんが、とにかくやることはやりました。今日だけは、いっぱいお酒を飲んで休養。明日からは家じゅうのいらない物整理、スタジオの大改造、来年の公募展への準備が始まります。

それから2024-5-19~5-22に台湾旅行したので、その<ちょっと違う視点の旅行記>を3回か4回に分けてアップします。ご期待ください。

2024-5-29

Fujifilm GFX100S, GF120mm macroでやり直し。

蟻が集まっていたので、撮ってみると、これは怖いですよ。羽虫が蟻に取り囲まれています。

カルガモの子供が2匹とは今年は寂しい状態。

隣のドングリ公園ならちょっとは色ものミックスが出来ます。自然教育園では色物ミックスはほとんど出来ません。鳥虫を相手にしない場合、自然教育園の撮影はどれだけ苦労が多いかお分かりになりますか。

今日は重たいFujifilm GFX100S + GF120mm macroを抱えて、結局 Abstract Artはボウズ。 明日は軽いSony alpha7CR に舞い戻ることになるのです。結局Fujifilm GFX100S, Sony alpha7CR, Fujifilm X-T5を行ったり来たりする運命か?

2024-5-30

今日はSony alpha7CRで正統的なマクロ撮影

Sony alpha7CR, Sony FE 90mm macro

ムラサキシキブ

オヘビイチゴ

ノアジサイ

ノアジサイ

クサノオウ

イガイガ実にイガイガ蜘蛛が集う。この奇妙な光景は何じゃらほい。

軽さといい、画質といい、トリミング拡大能力といい、AFの速さといい、DMFの使い易さといい、こういう小物を追いかけるには、Sony alpha7CRがダントツに優れている。レンズを色々変えれば、Sony alpha7CRはFujifilm GFX100S同等の絵が撮れることはすでに試した。天下玉条のように思っていたFujifilm GFX100Sの優位性はわずかなトリミング拡大の優位性とスケール感、生々しさ、であり、絵のクレア―さはSonyの方が上である。しかし、間違いなくSonyの欠点は、ファイダーを覗いたときの絵が美しくない。美しいと思って撮ることがない。現像してみればそれなりの絵にはなるのだが、絵画性を指向しているFujifilmに比べて、Sonyはあくまでクレア―な単なる写真である。 実際、アップした絵をみても、Fujifilmの方が美しい。 しかし、中判の重さはこの歳にとって何とも堪える。

いずれにせよ、Abstract Artはどこへ行ってしまったのか。本当に困っているのです。

2024-6-1

Fujifilm GFX100S, GF120mm macro

すこし葉っぱのパターンを追ってみました。このままでは受けそうにないですね。だけどFujifilm GFX100S, GF120mm macroだから撮ってみようという気になるのです。

何故かこの木の葉っぱに虫が集まります。クサギの葉っぱでしょうか? 現在ほんと他のところに虫すらいない。

またまたミツガシワの抽象表現に挑戦していると、トンボが飛び込んで産卵してゆきました。肝心のミツガシワの抽象表現は全て不成功。

ノアジサイに集まるお馴染みのヨツスジハナカミキリ。こんなトリプルプレイは初めて見ます。とにかく虫が減って、繁殖も大変なのかもしれません。

日本の少子化対策に対する当方の持論は、<自然に戻れ>ということです。東京一極集中をやめて、住んで楽しい地方コミュニティーを一つ一つ増やしてゆくことです。地方創生は地方に大企業を誘致する事でもなく、テーマパークを作ることでもなく、ソーラーパネル群を作る事でもない。まずは人が育つ畑を増やすことが第一歩でしょう。策もなくお金をバラまくことだけはやめてほしい。

話がそれました。元に戻します。

2024-6-5

腹を据えて、Fujifilm GFX100S, GF120mm macroを追います。

やっと、Fujifilm GFX100Sの感覚が戻ってきました。

歩いているうちに、ふといけるかなと思う。

ファインダーを覗いて、<きれいだ!>と思って撮る。

帰ってから、モニターを見て、何をきれいと思ったのか、画像の部分を探しまくる。

きれいだと思った原因と思われる画像の小さい部分を切りだしてガンガンに拡大する。

トリミング、明るさ、コントラスト、シャドウ、色彩等を調節する。絵に合わせてギリギリの限界まで思い切り絵を創作する。

これがFujifilm GFX100Sの撮り方です。

ファインダーを覗いてきれいだと思うこと、驚くほど拡大しても使える絵を提供してくれること、明るさ、コントラスト、シャドウ、色彩を調節でくずれることなくついてきてくれる、気になるノイズが出ることが無いこと、最終的色彩の美しさ、等々他のカメラに対して、<明確なアドバンテージ>があるのです。この撮り方において、Sony alpha1などまったく相手にならないのです。あくまで、この撮り方をした場合の話で、他の撮り方、例えば高速撮影に関してはFujifilm GFX100Sはどう転んでもSony alpha1にかなうわけはないのです。つまりそういうことです。

2024-6-12

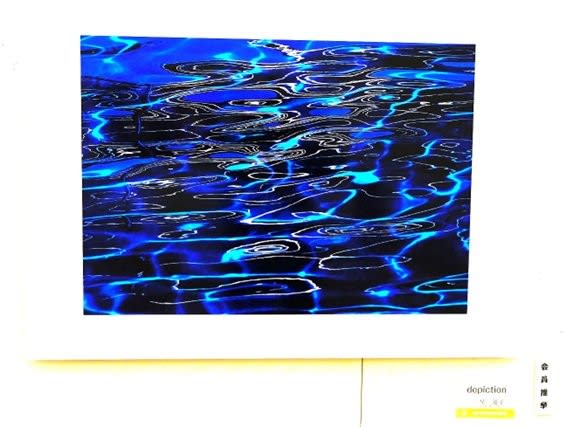

本日、65cm四方、30kgの陶絵画の2枚組 (渚にて2024-1, 2) 1点と45cm四方、15kgの陶絵画の2枚組(水の流れのように2024-1, 2) 1点をアート未来展に出展してきました。やっとこれで2024年度の公募展出展は終了です。その重さと、割れ修復との格闘、疲れました。飾ってもらえるかは分かりませんが、とにかくやることはやりました。今日だけは、いっぱいお酒を飲んで休養。明日からは家じゅうのいらない物整理、スタジオの大改造、来年の公募展への準備が始まります。

それから2024-5-19~5-22に台湾旅行したので、その<ちょっと違う視点の旅行記>を3回か4回に分けてアップします。ご期待ください。