原発事故が介護難民を生み出す―こんなことを3年前誰が思いついただろうか。いま、私のいる福島県相馬地方では、急速に高齢化が進んでいる。震災や原発事故の影響で、多くの若い人が避難してしまったからである。南相馬市では2011年3月11日で高齢化率が26%(18547/71561)だったが、2014年6月30日には30%(19414/64731)に上昇している。急速な高齢化は、介護者と被介護者の割合を激変させた。南相馬市では、要支援・要介護認定者数の増加に拍車がかかっている。2011年3月では2613人であったが、2014年8月では3874人と1.5倍に増加している。これは、家族の少なくなった高齢者が増えたために、介護サービスの需要が高まったためと考えている。

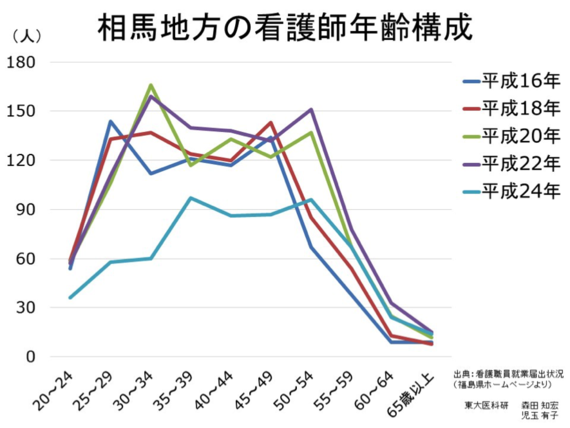

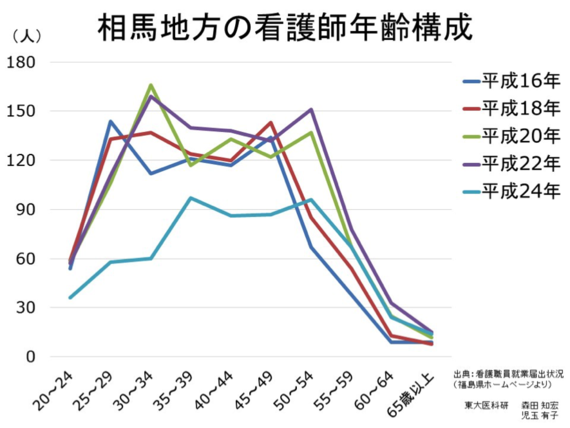

問題は高齢化のスピードである。介護・医療の需要が急速に高まるなかで、供給は追いつかない。医療スタッフ・介護スタッフも高齢化しているからである。相馬地方の看護師のうち40歳以上の割合は、平成16年では46%であったが、平成24年には60%に上昇している。(図1)他の地域を見ると、例えば福島県全体では43%から52%に、東京都では30%から40%に上昇しており、全体的な高齢化の波はあるとしても、明らかに相馬地方の高齢化のスピードは早い。このままだと、夜間の救急医療など、体力的に負担の大きい医療を支える担い手がますます減少することは自明である。介護面でも、スタッフが少ないために南相馬市の介護施設はすべて満員である。その結果、介護が必要な高齢者の退院先が見つからず、退院できない患者も多い。以前は南相馬市で顕著であったが、現在では相馬市にもその影響は出ている。当院でも介護施設待ちの患者が増えており、私の担当患者でも、そのような患者が常に半分以上いる。一方で、入院患者は増えており、明らかに看護師数から考えられるキャパシティを超えた患者数を抱えている。現場の看護師にかかる負担も増えていると感じる。

それでも、医療面での明るい話題はある。一番大きいのは相馬地方の研修医の増加であろう。10月23日、医学生のマッチング結果発表が行われ、今年度に大学を卒業する新米医師たちの来年度の勤務先がほぼ決まった。相馬地方では、南相馬市立総合病院が4名、公立相馬総合病院が2名の研修医枠を持っている。今年は、両病院ともに枠いっぱいの研修医の応募があったため、来年は相馬地方に6名の新米医師が赴任する予定となった。相馬地方の研修医の歴史は2013年度から始まり、2名、3名、6名(予定)と順調に増加している。新卒の医師が入ることで、相馬地方の医療が活性化することは間違いない。

一方で、若手看護師の確保には難渋している。看護師は、医師のように転勤を繰り返す職種ではないため、現地出身の看護師が多い。相馬地方には相馬看護専門学校、公立双葉准看護学院の2校の看護学校があったが、原発から4kmほどしか離れていない公立双葉准看護学院は閉鎖されてしまった。その結果、相馬地方では年間40名しか新卒の看護師がいない。もちろん、相馬出身で他地域の看護学校に行って卒業後帰ってくる看護師もいるが、逆に出て行く看護師もいる。明らかに現地の看護師養成数は少ない。新しい看護学校をつくることは、相馬地方にとって喫緊の課題だと考える。

南相馬市の高齢化率は20年後の東京都の高齢化率と等しいと言われている。高齢化率が同じということは、介護者と被介護者の比率も変わらないということだ。現在の南相馬の状況は必ず東京で再現される。私はこれまで、千葉県鴨川市、福島県相馬市と、高齢化率30%の自治体で医師の経験を積んできた。どこでも、退院できない患者がいた。首都圏は人口が多いため、医療資源が相対的に少ない。相馬市よりもひどい状況が起きる可能性が十分にあるだろう。山積する課題に対して、今のうちに各地域が個別の対策を示していく必要があるだろう。

相馬市の松川浦漁港で選別されるマダコ

相馬市の松川浦漁港で選別されるマダコ 洋風居酒屋をイメージしたオイスターバーの店内と伊藤社長

洋風居酒屋をイメージしたオイスターバーの店内と伊藤社長