![]()

いつもの里山アトリエに行こうとしたら

苦手なパジェロが停まってたので

なかんびょという武蔵の里山のほうへ行った

こういう蕎麦畑のそば

この畑はよその物

武蔵がおじさんにもらった里山は

縁のほうに少し半端にあった場所で

村人は

そういう雑木林を分け合って持っている

昔 木の葉浚いというのが子供の仕事で

それで堆肥とか作ってた

これが青葛藤の絡まってる切り株

これでは実ができなかったのです

狭い草むらに

べったり腰を落ち着けお絵かき

なかなかいい

ぽかぽか暖かかったし

家では家事が気になって描けないのですもの

かわいい赤い実もあるし

描いた絵はスキャンして

ギャラリーに追加しました

ムッシュ・ツチヤの本には

人を愛するのは美人だとか優しいとかいい人だとか

自分に価値のある条件があれば

誰でもいいので そういう人はいくらでもいるのさと

かけがいのない愛なんて

親が子に対するものぐらいだよ と

かけがえのないものとして自分を

愛してほしい症候群を笑い飛ばす項があった

最も いまや

親も条件付の愛を表現するものだから

子供の神経症が問題になったりしている

帚木蓬生の閉鎖病棟 に出てくる私が取り上げた3人の男が

中二の女の子(島崎さん)を思う気持ちや

3人の男たちの分かり合う関係は

なかなか感動ものだ

こういう視点で愛を考えるのは

私は好きだ

チュウさんは島崎さんがを好きなんだけれど

周りの人はからかって

チュウさんはスケベだからというけれど

島崎さんの身に起こったこと(やくざ野郎に凌辱されたこと)をどうするか

三人の男たちのお互いのやり方は

一体のものだった(いい男ってこういうのを言うんじゃない?)

チュウさんは若い頃働いてためた金で土地を買い

両親と安普請の家を建てて暮らしていた

精神病院に入院することになって

妹と連れ合い家族が同じ敷地に住むようになり

ひさしを貸して母屋を乗っ取られた形になる

両親とも死んだあと

チュウさんは癲癇持ちの死刑囚が生き返った秀丸さんと

病院を退院して自分の家で暮らそうと妹たちに言うのだけれど

猛烈な抵抗にあう

これは

ちょっと私たちと似た立場なので

考えてしまう

私たちはおばさんの土地に家を建てさせてもらって

暮らしているけれど

私と気の合わない親族が同じ敷地に越してきたら

実は私はそんなことには耐えられない

おばさんの家なんだからおばさんに決定権があるのでね

困惑してしまう

チュウさんでいうと妹の連れ合いと同じ立場だ

そうなると

私は条件付のご都合主義のなまはげに変身するか

渡り鳥 飛んでいくか

ケ・セラセラ

まだピアノ工房の続き

ピアノの中央ハの上のイの音は

1秒間に440回振動するのにあわせるって

音叉ってその音なの?

そこから始まって数学的にきちんと決まった幅で音階というものができてるんだと思ってた

実は

人間の耳には高い音はわずかに低く聞こえてるんだって

(これは絵画で遠近法にも当てはまる、脳はそれぞれの人が

凄いイリュージョンを描いてる。

正確ならいいかって

駄目よ

CAD(パソコンでパース{建物の見取り図}を描くソフト)で描いたパースと人が描いたパースの違いもそこだ!

サキコさんの話では今はみなCADでパースを描くから

パースを描く技術者は仕事がなくなってる?

でも

我が家の設計をしてくれた人のパースは結構高い値段で売れる

きっと今もそうだろう。

おうちを設計してもらったときの見取り図いくら正確にかけてても

サキコさんの水彩スケッチの方が大事にされるよ)

ピアノを正確的にきちんと調律すると

ひどく気持ち悪い微妙にずれて聞こえるそうだ

脳はイリュージョンを作り出してるって本を読んだばかりで

凄いな人間 と思った

この平均律は

その微調整をさせる曲だったのね

知り合いの音楽教師の家の裏手にその学校の生徒で自閉症の子が住んでて

ピアノを弾くんだけれど

恐ろしく正確に弾くんだけれど

それがなんとも言えず気持ち悪いんだ

と先生が言ってたのを思い出した

自閉症の少年は数学の天才で変ってる子だった

(私、そのこと仲良かった。何かが響き合ったんだよ)

音楽って微妙な揺らぎがそれぞれの人にあるんだろうなあ

私の娘は私が歌うと

「お母さんて、微妙に音がずれるから気持ち悪い」

といわれてショックで私は歌を歌わなくなった

この微妙なずれ

人によって微妙だったり凄かったりするんだと思う

ちゃんとプロの歌手の歌を聴いてて

ワォ~~微妙に音をはずしてる

プロなのになんで?と思うことがある

私の耳のほうがおかしいのかもしれない(ふところが深い場合)

私の耳は異常に正確でかすかなずれを感知してしまうのかもしれない

(なまはげの場合)

本来人間の耳がずれてるものだ

というのを知ったのは感動

絶対音感の持ち主はかなり過酷な音の世界を生きているということも知った

音楽によっては

チューニングをずらして演奏するのもあるそうで

それを聞くと絶対音感の持ち主は

恐ろしく気持ち悪いらしい

歯が全部抜けたりしそうな感じだろうか

私は私的に音の正確な歌手が好きで

甲本ヒロトと小田和正は好き

ピタッと音がはまってるのが気持ちいい気がしてたが

波長が合うだけの話だ 多分

凄くふところが深まる話でしょ?

パリ左岸のピアノ工房 のなかには

音楽教育の問題がいくつか出てくる

主人公がピアノのレッスンを受けるところ

先生は主人公の音楽背景を聞いた後

ハ長調の音階をゆっくりと一定のリズムで弾くように言う

私は音楽が分からないから

そこからのレッスンを

お絵かきと朗読の勉強に翻訳して読んだ

基礎 というものにうんと考えることがあった

どのような教科でも同じ

教育には基礎が大切

その基礎が何であるか

教育者はきちんと自分の思想が必要だし

発達の筋道について科学的な視野(perspective)が定まっていることが大切だと

改めて感じた

これは

大人になってからのレッスンだからね

どういう音楽教育を求めているかというのも大事なの

また

子供が音楽を始めるところでも

そこがどういう教育をしているか

見極めていく

子供の中に音楽が命をつむげる教育を求めたのです

何処を見回しても

社会に役立つ?(誰かにとって都合のよい人間を育てるための)

教育ばかりを求め

あらぬ藪に向かってるのではないか?

主人公のピアノ教師は肩や腕や手をリラックスさせるための

練習曲をやらせる

朗読でも脱力訓練てやるよ

それは

多分

新しいステップに行く時も必要なことだろうと思う

この練習曲を作った先生の先生のワークショップで

出た話

ラヴェルが

「なき王女のためのパヴァ―ヌ」の練習をしてるピアニストに

苛立って

「マダム、亡くなったのは王女で、あなたじゃないんですよ!」

って!

朗読の先生も言いそう

私が言われそう

上に乗せたピアノ曲はその

ラヴェル作

フジコ・ヘミングウェイが弾く

「なき王女のためのパヴァ―ヌ」

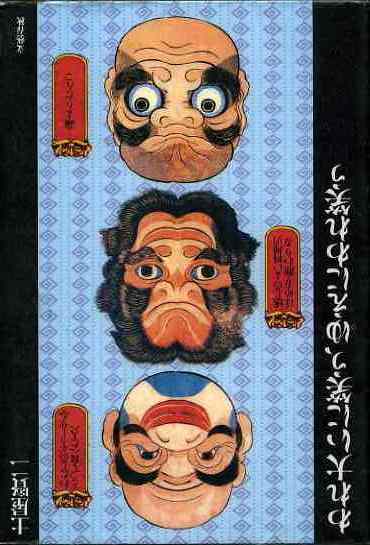

田舎源氏は

かなり衝撃が大きかった

江戸時代の本をそのまま読んだのは初めてだったし

(活字に直したものだったけれど)

改めて江戸庶民が文化を支えるまで強大な階級になってたんだと

実感

この表紙で

種彦は

はっきりあらわしてるんだ

紫式部の王朝文学に対する

これの仮想作者お藤さんが左の団扇を持った女性

改めて

歌舞伎の台詞

浮世絵の中身

つらつら見るに

俗っぽさに驚いてしまう

考えてみれば

このあいだテレビで見たラ・ボエームの中の恋人たちの話も

お蝶婦人の話だって

話としてみれば

かなり俗っぽい

この頃

大向こうをうならせる

当たりを取る

これが江戸の出版業界では至上命令

(今も同じか)

ということでは大衆受けを狙わざるをえない

エンターテイメント性って文化の担い手が

一般市民に広がった宿命に違いない

昨日ちらりと日本のバレリーナー(イギリスでプリマを張った人)

の話をチラッと見た

その肉体とお稽古の話を聞いて

舞台芸術って

仮に話がお粗末でも

その造形を支える人たち鍛錬の賜物を見せられると

陶然としてしまう

ラ・ボエームもあの舞台の演出に圧倒されたもの

後になって

話そのものはお粗末だなとチラッと思ったんだわ

でも

素材としてなかなかだったんだ

歌舞伎もそう

話の展開を平べったく考えると

あちゃ~~というものが

役者 舞台それらが渾然となって作り出す世界だもの

19世紀半ば頃からの色々な分野の芸術って

世界中で

画期的な時代だった気がする

ともかく面白くなって

御伽草子などを読んでる

元の話を再話ということで民話などもあるけれど

御伽草子の語り口を生かしたお話もあるのかな

へへへ

昨日はいつ寝たのかも分からず

気がついて目覚めたら1時過ぎ!

あれ!

夕飯どうした?

と思って

あれ?薬飲んだっけ?

と思って

うろうろしてたら

「適当に食うよ!キノコばっかりだなあ」と

国貞

もう一回寝ようと

この本を開いたら

もういかん

く・苦しい~

例えば ピアニストへの長い道

これを読む私にはいろいろ下地があるんだが

(ピアノを習ったことがないのに

おそろしくかっこいいジャズピアノを弾く子がいた

その子を思い出してたり)

あんなそんなを思いながら脱線する話を読むうち

指がそれぞれ分離独立して動くのが大事だ

という話になり

ピアノなど弾けない私は

弾こうと思うと指が引きつることに

イメージが行く

次!

脳と手を分離するところまでは成功している

と来るのよ!

*~+>‘{!

どうすんの 人々がやっと寝静まったところで

爆笑できないじゃない!

これらの本は

読むうちに

かたくな脳みそを按摩してもらえる感じがする

だからね

仕事がうまく行かなくて納得できない

友人のうらぎりに歯噛みをして

こだわりから脱出できない

そういうときには

とりわけ

凝りがほぐれるわけ

昼間読も!

もう三日目だから

起きようと思ったが

悪寒がする

汗がいやな感じ

で

今日も病人でいることにした

勤めがないということは幸せだ

熱はないのよ

後で食糧はゲットしてこないとね

手のかからないものを

さて田舎源氏40編のうち

21編目に入ります

この本は14年かけて作られた本です

そもそもこの本

江戸時代には人気があったかもしれないけれど

今殆ど読まれてないのね

わたしが借りた本も

糸のしおりのありようを見ると

通読するのは私が最初っぽい

なぜか

長すぎる!

芥川龍之介が或る日言ったそうだ

源氏を読んだ人口と万葉集を読んだ人口を比べたら

圧倒的に源氏が少ない

身の回りで読んだのは

谷崎と誰とか二人くらいだろう

って

今はね

国民 皆 何かしら部分は読んでるけれどね

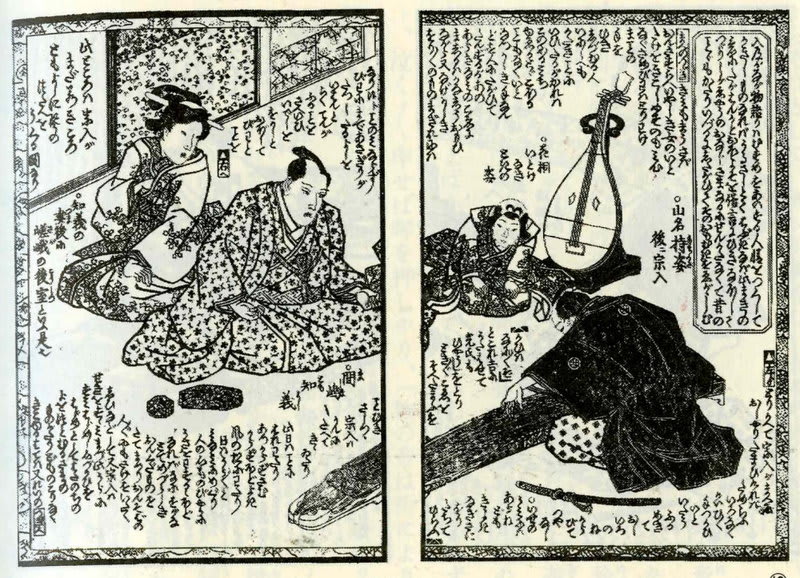

これは20編の話

明石の巻にあたる

この田舎源氏は室町時代に時代を置き換えていて

応仁の乱を思わせる争いが絡んでいる

敵役は山名宗全

その弟が

明石入道になぞらえてる宗全の弟宗入という設定

この弟は

主人公の光氏に味方している

意外にも琴に造詣が深く

そのわけを語る場面

右端が琴を光氏の母方の祖父に習い

その祖父は入道のおじに当たるというつながり

右に幼児がいるのは

光る氏の母 花桐(源氏では桐壺の更衣)の幼い時

という絵解き

この編あたりは

荒唐無稽さもはなはだしくなく

落ち着いて読めるが

だから詰まらんという人もあるようだ

雷 嵐等も同じ設定

桐壺帝の亡霊が出るところを

花桐に変えたりしていても

大まかに源氏のままの筋の運びとなっている

私はふっ飛ばし読みをしているが

絵本で読んだら

室内の景色

調度の模様

衣装の模様

小道具

すべてに意味やつながりが秘められ

いくらでも楽しめる

パズル本の趣がある

安野光雅の旅の絵本も

中に隠されたあれこれを探すのが楽しい本で

(ページをはさんで同じものが変化しながら現れたり

古典的な話の絵が挿入されたりしている

子供はそれを見つけては

飽きずに遊ぶ絵本です)

江戸時代の遊びの延長上に今がある感じだわ

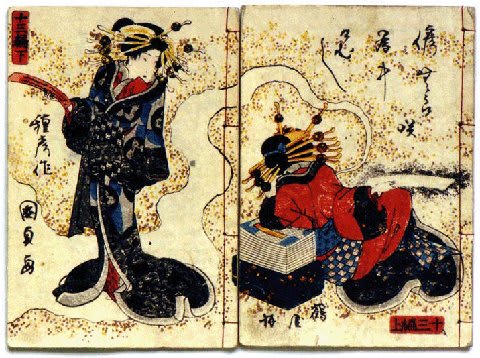

今15編が終わったところまで読んだ

この表紙は13編のもの

何しろ次がどうなるか引っ張るのがうまいから

つい目覚めると読んじゃう

しかし厚くて重い本で

もう首が痛くなった

さて

この表紙の絵解き

これは二人とも阿古木という遊女をあらわしてる

この阿古木はもとの源氏では

六条御息所というわけ

恐ろしく執念深く思いは自力ではコントロールできず

生霊となって

二葉の上(元の源氏では葵の上)に取り付いて

しまいには死に至らしめる

この阿古木は遊女になったいきさつは面倒だから述べないけれど

元をただせば

光氏(光源氏)とも二葉ともいとこ同士という血筋

それで手にしているのは

三種の神器ならぬ 将軍家に必須の三宝 の一つ、勅筆の短冊なのです

このほか 鏡 刀 が話の中に織り込まれてきます

この勅筆の短冊をもって

生霊となって体を抜け出して二葉の元へ行く図なのです

煙に乗っていくのです

この絵がつぶれてるので

綺麗な画像はないかと探していて

とんでもないサイトを発見

ここのギャラリーⅣから入っていったのだが

後で少しづつゆっくり見よう!

結局この絵の綺麗版は見つかりませんでした

これは6編目の話の予告編

各編ごとの次回配本の予告の絵ときが載っている

これでは

六条御息所 が 花魁の阿古木

若紫が 引っ込み禿の むらさき という趣向

そういうなぞらえた人物を使って

話が展開

娼家の深窓に養うって書いてあるのが見えますか?

ああ!おかしい!

ところで

Pさんが「ヴィヨンの妻」の映画を見たという記事を書いていらっしゃったので

青空文庫で読んでみた

私は こういう話に反応する感性がない

それと似ていて

実は

源氏物語に反応する感性もない

誰かの現代語訳を読もうという気にならないし

授業で習った 試験勉強で読んだ

そんな程度でしかない

だから

江戸時代の源氏を殆ど知らない 噂を聞きかじったぐらいの知識しかない人と

同じなのです

そしてこの種彦のパロディー

こういうものにも

あまり反応する性質ではない

展開する話

くだらね~~~!(あら また品のない言葉づかいをしちまったィ)

と思いながら

おかしさには 反応しまくるので

読むのをやめない

こういうことを感じると

自分の脳みそには欠陥があるなと思った

でも

太宰治だってあれだけ欠陥人間だもの

欠陥があって普通だと思うことにした。

・・・・

本日風邪気味

グズグズ