「ユニクロの歴史とヒット力を分析したビジネス解説書」

筆者/川嶋 幸太郎 出版社/ぱる出版 1,470円

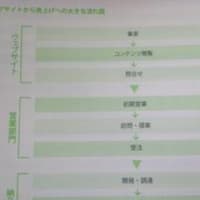

◆目次

第1章 商人から経営者へ

第2章 フリースの大ヒット、SPAの確立

第3章 失敗こそユニクロの強さ

第4章 大企業病の治し方

第5章 グローバル・ワンへの道

第6章 やめない柳井正

激変する小売り業界で、躍進を続けるユニクロ。

その原点は、どこにあるのか。成功の陰にある失敗から、何を学んだのか。一貫してぶれない柳井氏の原理原則とは?

そんなユニクロの経営分析書として優れているのが、この『ユニクロ・柳井正―仕掛けて売り切るヒット力』です。

1月20日の中央日報に、以下のコメントが掲載されていました。

―日本ではバブル経済の後遺症が20年が過ぎても続いている。

ユニクロがよく売れるのはデフレやバブル崩壊と関係があるのか。

「全く関係ない。日本国内以上に海外でよく売れている。景気が良い中国でも、ニューヨークやパリでも、韓国でもよく売れる。客単価(一人の顧客が購入する平均金額)も昨年より増えた。私たちの名前を取り上げてデフレを合理化するのは受け入れられない。どこがデフレなのか。私たちの看板商品のヒートテックセーターは1500円だ。ほとんどの競合他社の商品は1000円以下だ。それでも売れない。私たちは05年、主要国内新聞の1面で‘ユニクロは低価格をやめる’と宣言した。価格に比べて良い商品という言葉は聞きたくない。ただ良い商品だと評価されたい」

―日本では中小企業の倒産に歯止めがかからない。

不況を克服して成長する道はあるのか。

「ある。大企業もみんな零細企業、中小企業だった。したがって必ず成長しなければならず、利益を出さなければならない。今の事業を維持しようと考えれば絶対にいけない。事業は社長一人だけでしてはならない。社長が不景気だ、儲からないと言いながら現状を維持しようとすればその場で終わりだ。部下は社長と一緒に成長したがる。社長が悲観的に話せば、その会社にいようとは思わない。社長が希望を持ってこそ社員も希望を抱く」

―米国の経済雑誌フォーブスで日本最高の富豪に選ばれた。

「よく考えてほしい。企業家らに話したいことがある。私は田舎出身だ。炭鉱がある貧しいところだった。そこの商店街のみずぼらしい洋服店が出発点だった。お金持ちになる可能性はゼロだった。しかも繊維小売り業だった。それでも成功するというのは、他の産業には非常に大きな‘チャンス’があるということだ。みんなあまりにも否定的に考えている。成功するのではと思う姿勢を持つことが必要だ。景気が悪いからというふうに考えてはならない」

本書を読めば読むほど、ファッションに限らず小売り全般における“成功の法則”が浮かび上がってきます。

印象的だった部分を、いくつか御紹介します。

◆まえがき

小売りを取り巻く環境は常に激変している。複雑な要素が絡み合い、今日の小売り環境は昨日のそれとは一変している。小売りの経営者はそうした日々激変する環境にビビッドに対応しなければならない。

ユニクロの柳井正会長兼社長ほど、この激動する小売り環境に対して信念を持って的確に経営判断してきた経営者はいない。だからこそ成長の波を一気に捉えることができた。

最も目に見えやすいのはフリースやヒートテックといった大ヒット商品だが、ヒットに至るまでの過程の判断に彼の真骨頂がある。

本書ではユニクロの内外的環境の変化に対して柳井氏がどう経営判断していったか、その結果として小売りでの一人勝ち状態になっていったかを分析していく。

◆ユニクロ1号店に秘めた思い

1984年6月2日。ユニクロ1号店は広島市袋町にオープンした。(※中略)

衣料品店というのはお客と店員がマンツーマンで接客するのが常識だった。対面販売であ

る。しかし、ユニクロ1号店では、お客が自由に服を選び、まとめて精算するという方式だった。スーパーなどではありふれた方式だが、衣料品店ではユニクロ1号店が初めての試みだった。低価格のカジュアルウェアという条件があるとはいえ、画期的な売り場で、業界に衝撃を与えたことは間違いない。

衣料品のセルフ売り場。これは今に至るまでユニクロ店舗のフォーマットになっている。

社長の柳井正(ただしユニクロ1号店の時点では社長ではなかった)が米国留学に出た際、大学の生協で文房具や雑誌など大学生活に必要なものを気軽に売っているのを見て、雑誌やレコードを買うように衣料品も買える店を作ろうと発想したのがそもそもの始まり。

従来型の衣料品店は店員が待ちかまえていて、入ったお客を買わずには帰さない、何が何でも買わせるという気構えで接客していた。そのために華美な内装、思わず見とれるような品揃え、洗練された店員のトーク、衣料品店には敷居が高いと感じる消費者が多かったものだ。

それはおかしい、と柳井は考えた。

「商売というのは、売ることばかり考えている。本当は、買ってもらわなければならない。売らんかな、の商売主義はおかしいんじゃないか」(週刊東洋経済)2000年12月9日号

(※中略)

買い回り品に対してついでにひょいと買うものを“最寄り品”というが、衣料品でもそうした最寄り品があってもいいじゃないかという発想だ。誰でも気軽に着ることができるカジュアル衣料でも、買うのに深刻な決断が必要なはずがない。その考えを形にしたのがユニクロ第1号店だった。

◆SPAを志向するきっかけ

いうまでもなく現在のユニクロはSPA(製造小売業)であるが、当時のユニクロは他の小売業と同じようにメーカー品を仕入れて販売していた。(※中略)

不況産業の代表とはいえ、当時はまだまだ繊維産業はしぶとい生産力を維持していた(人件費の安い中国での生産も一部手がけられていたが、当時の中国品は品質に難があり、安売りルート以外には流通していなかった。現在のように中国の衣料製品の品質を高めたのはユニクロの貢献が大きい)

国内の製品を安く仕入れるために、柳井はメーカーとの交渉に力を入れる。そのために見切り品を買い叩くこともあったし、基本は完全買い取り。そうでなければ低価格での調達はできない。まだまだユニクロはどこにでもある地方の小さな店舗だった。チェーンとはいえない。そうした店が仕入れるにはこまめに回るか、大量の商品を完全に買い取るか、メーカー側にメリットのある条件を提示しなければ取引してくれない。(※中略)

こうした状況に柳井の不満は鬱積していった。

どうすれば自分たちの売りたいものを自由に仕入れることができるだろうか。考えた末にたどり着いたのがSPA業態だった。

80年代半ばだからユニクロが着々と店舗を増やしていった時期に、柳井は香港でジミーライに会った。

ジミーライは12歳で広州から香港に密入国して、SPAのカジュアル衣料専門店チェーン「ジョルダーノ」を創業した伝説の人物。もともとは米国の専門店チェーン「リミテッド」の生産を請け負っていた。最初に受けた仕事はセーター600枚だったが、それが300万枚に膨らんだことから、ジョルダーノを創業して大きく展開していった。

このジミーライと柳井は同じ年齢だったことから、ライにも興味を持ち、彼が展開しているSPA業態にも興味を持った。彼が世界でできていることが日本でできないわけがない、というのが、柳井がSPAを志向した原点だった。

◆柳井正の下積み時代の不満とは

ユニクロ1号店はある意味柳井正の理想の店作りの第一歩だった。そこに至るまで、彼には幾多の紆余曲折があった。その底流には一貫して、不合理なものに対する彼の不満や怒りが流れている。(※中略)

ユニクロが成長してきたのは、柳井が常に原理原則に忠実であり続けたのが最大の理由で、そこからはずれる事象や行動を彼は激しく嫌い続けた。

彼は大学卒業後ジャスコに入社したが、そこを半年で辞めて山口の実家に戻って、72年に父親が経営していた紳士服専門店「メンズショップ小郡商事」に入社した。

そこでまず驚いたのが、“家業”の生ぬるさだった。

当時のジャスコは急成長のスーパーで勢いがあり、社員一人ひとりが熱心に働いていた。その経験からすれば、田舎の小さな洋品店の仕事は、効率も悪いし、まじめに働いているとは思えないように彼の目には映った。(※中略)

店員がみんな辞めてしまったので、柳井はどうしたか、というと、自分ですべてをやるようになった。仕入れから販売、経理など衣料品店の業務のすべてを、自分で手がけるようになったのである。(※中略)

ほとんど一人で切り回すのだから、一人で切り回すのだから、朝8時くらいから夜9時まで働きづめに働いた。(※中略)

「でもそれが結果として非常によかった。全部自分でしないといけないから、商売人としてすごく勉強になった。それにやってみると商売って結構面白いんだな、と気がついた」

(※中略)

「リスクを取るということは、無謀とは違う。リスクを取るということは、リスクを量らなければならない。そこを勘違いしてはいけない。ぼくを冒険主義の経営だと思う人もいるようですが、それだったら会社はつぶれてますよ。この程度なら失敗しても大丈夫だと、リスクを量っているのです」(『週刊現代』09年3月14日号)

◆小売りの自虐に対する苛立ち

それは自分たちは自分たちの作ったものではなく、仕入れたものを売っているだけだから、商品に関しては根本的な責任はない、と常に受け身に考えているということだ。(※中略)

何が必死になっていないかというと、消費者のニーズとメーカーが作るものとの乖離を埋めることに必死になっていないということだ。

◆こんな小売りになりたくない

どうすれば売れるか。どういう店を作れば売れるか、どういう商品を仕入れれば売れるか、どういう価格で提供すれば売れるか、どういうサイクルで仕入れれば売れるか、どういう消費者に向けて品揃えすれば売れるか、試みることはいくらでもある。

それをやらないことに柳井の苛立ちはあった。これは今でもまったく変わらない。

「この業界の人は業界内部のことしか考えていない。でもそうじゃない。消費者の財布というのはすべて一緒で、買う商品が違うだけ。だからむしろ、この業界の商品同士の競争ではなく、他の業界の商品と競争していると考えないといけないじゃないかと思います。小売業というのは、今まで恵まれすぎていたのかもしれませんね。店をオープンして、店数が増えれば自動的に売り上げが増えると思っている。でも今じゃそんなことはないでしょう」(『週刊東洋経済』08年10月11日号)

◆社名にかける思い

ファーストリテイリングを直訳すると「素早く売っている」。まさにこの社名に柳井正の思いが凝縮されている。

「ファーストリテイリングは、早い小売業という意味です。お客様が要望されたものをいかに早く供給するかということです」(テレビ東京『カンブリア宮殿』08年12月15日放送)

つまり、お客の要望を素早くキャッチし、それを素早く商品化し、店頭で素早く販売するという小売りのスピード化を目指すもの。

生産の川上とお客のニーズという川下をいかに早く素早く結びつけるか、ということをテーマにした社名だ。

◆商人から経営者への転換

具体的に改革に着手したのは90年からで、組織の全面的見直しを行ったこと。また、同時に商品情報および販売情報のコンピュータシステムを一新、あるいは今後出店する店舗のフォーマット化も設定するなど、ありとあらゆることを洗い出し、企業としてまとめていった。(※中略)

「経営者は商店主とは全然違います。経営者は客観的に自分の会社を判断して、主体的な行動ができることです。会社の収益や社員の自己実現を、どのようにして達成させるか。また、原理原則を大事にして、どんな人でも納得できることを淡々と実行する。それが経営者だと思います。経営なんて、何にも劇的なこともないし、派手さもない。非常に単調でつまらないものです」(『ベンチャー通信』03年7月号)

◆ユニクロの歴史は失敗の歴史

90年代までのファーストリテイリングの事業においても、いくつかの失敗を重ねている。

1、ヴァンミニの失敗

2、スポクロ、ファミクロの失敗

3、在庫管理の失敗

凡百の経営者だとなかなか軌道修正が難しい。まして自分の指示で始めた事業が失敗したときなど、その事業に固執する。対応が遅れてそれこそ致命傷になる。

それを柳井はすぱっと切る。失敗と判断したらすぱっと手じまいし、方向転換する。これができたからこそ、競争の激しい衣料品小売りの業界で駆け上がってきたのだ。

◆ビジネスエリートと叩き上げの誇り

こういうケースは実は小売りや外食産業のチェーン経営者は非常に多い。一般に創業者が事業を拡大して一服して後継者に後を託し、一線を退いて会長なり相談役なりについて引退への花道とするのだが、後継者の経営にどうしても不満が出てくる。(※中略)

創業者が辞めるに辞められない構造もある。小売りチェーンや外食チェーンというのは原始的な組織から抜け出せない。どんなにシステム化し、完璧なマニュアル化をしたとしても、最終的に運営するのは機械ではなく人である。チェーンの店長である。その店長のやる気を引き出し、モチベーションを高めるのもまた本部の“人”以外にない。その代表が創業者というカリスマである。

チェーンをつなげているのは人と人の関係なのだ。機械でもシステムでもお金でもない。結果、チェーンの目に見える象徴として創業者の姿が必要とされるのだ。

だから、チェーンの創業者というのは例外なく長期政権である。辞めてしまえばチェーンが切れるからだ。業績が悪化して前途に不安が出れば、一度引退した創業者が戻ってこなければ、チェーンの引き締めができない。

ユニクロもまさしくその典型的なケースだった。

◆郷に入れば郷に従えで失敗した英国市場

小売りはドメスティック(国内型)産業であるというのは常識で、どの国でも海外産業が進出して成果をあげるのに四苦八苦している。その国に固有の商慣習や消費者の嗜好というのがあって、それに適応するのに苦労するわけだ。(※中略)

英国というのは日本ではわからないが強い階級社会で、いろいろなところで強い差別がある。企業の組織でも、同じ会社で働いていながら、経営者と中間管理職と店員はまったく関わりがない。(※中略)

お互い自分の仕事しかしないのだから、店が汚くても平気、店員の態度が悪くても管理職は注意もしない。というのでは、せっかく買いに来た消費者も買う気をなくしてしまう。ユニクロが海外に出ても勝機があると判断した最大の売りである商品の高品質をアピールする以前に消費者がそっぽを向いてしまったのである。

◆ファッションで女性客を呼び込む

「ユニクロはマス商品だが、センスのいい人、お金を持っている人、服へのこだわりのある人に買ってもらっている。これは我々の自負だ」(『日経産業新聞』08年10月10日)

◆多様な出店パターンへ

前章で述べたように、ミーナ町田などのようにショッピングセンターの核店舗として大型店を出店するケースが増えているだけでなく、百貨店にも出店を決めている。第1号は閉店した横浜松坂屋への出店だったが、東武百貨店にもユニクロは出店したこともあある。最近では09年2月に新宿の丸井のリニューアルオープンに至って、100㎡ほどの小さな店だが、ユニクロが出店した。

ユニクロは、日本国内における小売りビジネスの最高のケーススタディですね。

人材の出入りが激しいのが気になりますが、それでも成長を維持しているのは、モチベーション管理とIT技術を活用した情報管理が徹底しているのでしょう。

百貨店の凋落と対照的なユニクロの躍進。そこには、“ベンチャースピリット”の重要さを教えてくれる気がします。

最後に著者のプロフィールを、以下に記します。

◆川嶋幸太郎(カワシマコウタロウ)

1960年生まれ。大学卒業後、大手百貨店に入社。商品開発、仕入企画、経営企画に携わったのち店舗開発担当責任者に。この20数年間の業界経験を活かして、流通を中心フィールドとする経営コンサルタント兼フリージャーナリストとして独立。業界の人脈は広く、情報収集力と経営分析力には定評がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

卓越した経営者の一人です!

卓越した経営者の一人です! ちょっと微妙

ちょっと微妙 どうすればよいか(HOW)を考え、失敗を恐れず行動すれば成功できる。

どうすればよいか(HOW)を考え、失敗を恐れず行動すれば成功できる。

筆者/川嶋 幸太郎 出版社/ぱる出版 1,470円

◆目次

第1章 商人から経営者へ

第2章 フリースの大ヒット、SPAの確立

第3章 失敗こそユニクロの強さ

第4章 大企業病の治し方

第5章 グローバル・ワンへの道

第6章 やめない柳井正

激変する小売り業界で、躍進を続けるユニクロ。

その原点は、どこにあるのか。成功の陰にある失敗から、何を学んだのか。一貫してぶれない柳井氏の原理原則とは?

そんなユニクロの経営分析書として優れているのが、この『ユニクロ・柳井正―仕掛けて売り切るヒット力』です。

1月20日の中央日報に、以下のコメントが掲載されていました。

―日本ではバブル経済の後遺症が20年が過ぎても続いている。

ユニクロがよく売れるのはデフレやバブル崩壊と関係があるのか。

「全く関係ない。日本国内以上に海外でよく売れている。景気が良い中国でも、ニューヨークやパリでも、韓国でもよく売れる。客単価(一人の顧客が購入する平均金額)も昨年より増えた。私たちの名前を取り上げてデフレを合理化するのは受け入れられない。どこがデフレなのか。私たちの看板商品のヒートテックセーターは1500円だ。ほとんどの競合他社の商品は1000円以下だ。それでも売れない。私たちは05年、主要国内新聞の1面で‘ユニクロは低価格をやめる’と宣言した。価格に比べて良い商品という言葉は聞きたくない。ただ良い商品だと評価されたい」

―日本では中小企業の倒産に歯止めがかからない。

不況を克服して成長する道はあるのか。

「ある。大企業もみんな零細企業、中小企業だった。したがって必ず成長しなければならず、利益を出さなければならない。今の事業を維持しようと考えれば絶対にいけない。事業は社長一人だけでしてはならない。社長が不景気だ、儲からないと言いながら現状を維持しようとすればその場で終わりだ。部下は社長と一緒に成長したがる。社長が悲観的に話せば、その会社にいようとは思わない。社長が希望を持ってこそ社員も希望を抱く」

―米国の経済雑誌フォーブスで日本最高の富豪に選ばれた。

「よく考えてほしい。企業家らに話したいことがある。私は田舎出身だ。炭鉱がある貧しいところだった。そこの商店街のみずぼらしい洋服店が出発点だった。お金持ちになる可能性はゼロだった。しかも繊維小売り業だった。それでも成功するというのは、他の産業には非常に大きな‘チャンス’があるということだ。みんなあまりにも否定的に考えている。成功するのではと思う姿勢を持つことが必要だ。景気が悪いからというふうに考えてはならない」

本書を読めば読むほど、ファッションに限らず小売り全般における“成功の法則”が浮かび上がってきます。

印象的だった部分を、いくつか御紹介します。

◆まえがき

小売りを取り巻く環境は常に激変している。複雑な要素が絡み合い、今日の小売り環境は昨日のそれとは一変している。小売りの経営者はそうした日々激変する環境にビビッドに対応しなければならない。

ユニクロの柳井正会長兼社長ほど、この激動する小売り環境に対して信念を持って的確に経営判断してきた経営者はいない。だからこそ成長の波を一気に捉えることができた。

最も目に見えやすいのはフリースやヒートテックといった大ヒット商品だが、ヒットに至るまでの過程の判断に彼の真骨頂がある。

本書ではユニクロの内外的環境の変化に対して柳井氏がどう経営判断していったか、その結果として小売りでの一人勝ち状態になっていったかを分析していく。

◆ユニクロ1号店に秘めた思い

1984年6月2日。ユニクロ1号店は広島市袋町にオープンした。(※中略)

衣料品店というのはお客と店員がマンツーマンで接客するのが常識だった。対面販売であ

る。しかし、ユニクロ1号店では、お客が自由に服を選び、まとめて精算するという方式だった。スーパーなどではありふれた方式だが、衣料品店ではユニクロ1号店が初めての試みだった。低価格のカジュアルウェアという条件があるとはいえ、画期的な売り場で、業界に衝撃を与えたことは間違いない。

衣料品のセルフ売り場。これは今に至るまでユニクロ店舗のフォーマットになっている。

社長の柳井正(ただしユニクロ1号店の時点では社長ではなかった)が米国留学に出た際、大学の生協で文房具や雑誌など大学生活に必要なものを気軽に売っているのを見て、雑誌やレコードを買うように衣料品も買える店を作ろうと発想したのがそもそもの始まり。

従来型の衣料品店は店員が待ちかまえていて、入ったお客を買わずには帰さない、何が何でも買わせるという気構えで接客していた。そのために華美な内装、思わず見とれるような品揃え、洗練された店員のトーク、衣料品店には敷居が高いと感じる消費者が多かったものだ。

それはおかしい、と柳井は考えた。

「商売というのは、売ることばかり考えている。本当は、買ってもらわなければならない。売らんかな、の商売主義はおかしいんじゃないか」(週刊東洋経済)2000年12月9日号

(※中略)

買い回り品に対してついでにひょいと買うものを“最寄り品”というが、衣料品でもそうした最寄り品があってもいいじゃないかという発想だ。誰でも気軽に着ることができるカジュアル衣料でも、買うのに深刻な決断が必要なはずがない。その考えを形にしたのがユニクロ第1号店だった。

◆SPAを志向するきっかけ

いうまでもなく現在のユニクロはSPA(製造小売業)であるが、当時のユニクロは他の小売業と同じようにメーカー品を仕入れて販売していた。(※中略)

不況産業の代表とはいえ、当時はまだまだ繊維産業はしぶとい生産力を維持していた(人件費の安い中国での生産も一部手がけられていたが、当時の中国品は品質に難があり、安売りルート以外には流通していなかった。現在のように中国の衣料製品の品質を高めたのはユニクロの貢献が大きい)

国内の製品を安く仕入れるために、柳井はメーカーとの交渉に力を入れる。そのために見切り品を買い叩くこともあったし、基本は完全買い取り。そうでなければ低価格での調達はできない。まだまだユニクロはどこにでもある地方の小さな店舗だった。チェーンとはいえない。そうした店が仕入れるにはこまめに回るか、大量の商品を完全に買い取るか、メーカー側にメリットのある条件を提示しなければ取引してくれない。(※中略)

こうした状況に柳井の不満は鬱積していった。

どうすれば自分たちの売りたいものを自由に仕入れることができるだろうか。考えた末にたどり着いたのがSPA業態だった。

80年代半ばだからユニクロが着々と店舗を増やしていった時期に、柳井は香港でジミーライに会った。

ジミーライは12歳で広州から香港に密入国して、SPAのカジュアル衣料専門店チェーン「ジョルダーノ」を創業した伝説の人物。もともとは米国の専門店チェーン「リミテッド」の生産を請け負っていた。最初に受けた仕事はセーター600枚だったが、それが300万枚に膨らんだことから、ジョルダーノを創業して大きく展開していった。

このジミーライと柳井は同じ年齢だったことから、ライにも興味を持ち、彼が展開しているSPA業態にも興味を持った。彼が世界でできていることが日本でできないわけがない、というのが、柳井がSPAを志向した原点だった。

◆柳井正の下積み時代の不満とは

ユニクロ1号店はある意味柳井正の理想の店作りの第一歩だった。そこに至るまで、彼には幾多の紆余曲折があった。その底流には一貫して、不合理なものに対する彼の不満や怒りが流れている。(※中略)

ユニクロが成長してきたのは、柳井が常に原理原則に忠実であり続けたのが最大の理由で、そこからはずれる事象や行動を彼は激しく嫌い続けた。

彼は大学卒業後ジャスコに入社したが、そこを半年で辞めて山口の実家に戻って、72年に父親が経営していた紳士服専門店「メンズショップ小郡商事」に入社した。

そこでまず驚いたのが、“家業”の生ぬるさだった。

当時のジャスコは急成長のスーパーで勢いがあり、社員一人ひとりが熱心に働いていた。その経験からすれば、田舎の小さな洋品店の仕事は、効率も悪いし、まじめに働いているとは思えないように彼の目には映った。(※中略)

店員がみんな辞めてしまったので、柳井はどうしたか、というと、自分ですべてをやるようになった。仕入れから販売、経理など衣料品店の業務のすべてを、自分で手がけるようになったのである。(※中略)

ほとんど一人で切り回すのだから、一人で切り回すのだから、朝8時くらいから夜9時まで働きづめに働いた。(※中略)

「でもそれが結果として非常によかった。全部自分でしないといけないから、商売人としてすごく勉強になった。それにやってみると商売って結構面白いんだな、と気がついた」

(※中略)

「リスクを取るということは、無謀とは違う。リスクを取るということは、リスクを量らなければならない。そこを勘違いしてはいけない。ぼくを冒険主義の経営だと思う人もいるようですが、それだったら会社はつぶれてますよ。この程度なら失敗しても大丈夫だと、リスクを量っているのです」(『週刊現代』09年3月14日号)

◆小売りの自虐に対する苛立ち

それは自分たちは自分たちの作ったものではなく、仕入れたものを売っているだけだから、商品に関しては根本的な責任はない、と常に受け身に考えているということだ。(※中略)

何が必死になっていないかというと、消費者のニーズとメーカーが作るものとの乖離を埋めることに必死になっていないということだ。

◆こんな小売りになりたくない

どうすれば売れるか。どういう店を作れば売れるか、どういう商品を仕入れれば売れるか、どういう価格で提供すれば売れるか、どういうサイクルで仕入れれば売れるか、どういう消費者に向けて品揃えすれば売れるか、試みることはいくらでもある。

それをやらないことに柳井の苛立ちはあった。これは今でもまったく変わらない。

「この業界の人は業界内部のことしか考えていない。でもそうじゃない。消費者の財布というのはすべて一緒で、買う商品が違うだけ。だからむしろ、この業界の商品同士の競争ではなく、他の業界の商品と競争していると考えないといけないじゃないかと思います。小売業というのは、今まで恵まれすぎていたのかもしれませんね。店をオープンして、店数が増えれば自動的に売り上げが増えると思っている。でも今じゃそんなことはないでしょう」(『週刊東洋経済』08年10月11日号)

◆社名にかける思い

ファーストリテイリングを直訳すると「素早く売っている」。まさにこの社名に柳井正の思いが凝縮されている。

「ファーストリテイリングは、早い小売業という意味です。お客様が要望されたものをいかに早く供給するかということです」(テレビ東京『カンブリア宮殿』08年12月15日放送)

つまり、お客の要望を素早くキャッチし、それを素早く商品化し、店頭で素早く販売するという小売りのスピード化を目指すもの。

生産の川上とお客のニーズという川下をいかに早く素早く結びつけるか、ということをテーマにした社名だ。

◆商人から経営者への転換

具体的に改革に着手したのは90年からで、組織の全面的見直しを行ったこと。また、同時に商品情報および販売情報のコンピュータシステムを一新、あるいは今後出店する店舗のフォーマット化も設定するなど、ありとあらゆることを洗い出し、企業としてまとめていった。(※中略)

「経営者は商店主とは全然違います。経営者は客観的に自分の会社を判断して、主体的な行動ができることです。会社の収益や社員の自己実現を、どのようにして達成させるか。また、原理原則を大事にして、どんな人でも納得できることを淡々と実行する。それが経営者だと思います。経営なんて、何にも劇的なこともないし、派手さもない。非常に単調でつまらないものです」(『ベンチャー通信』03年7月号)

◆ユニクロの歴史は失敗の歴史

90年代までのファーストリテイリングの事業においても、いくつかの失敗を重ねている。

1、ヴァンミニの失敗

2、スポクロ、ファミクロの失敗

3、在庫管理の失敗

凡百の経営者だとなかなか軌道修正が難しい。まして自分の指示で始めた事業が失敗したときなど、その事業に固執する。対応が遅れてそれこそ致命傷になる。

それを柳井はすぱっと切る。失敗と判断したらすぱっと手じまいし、方向転換する。これができたからこそ、競争の激しい衣料品小売りの業界で駆け上がってきたのだ。

◆ビジネスエリートと叩き上げの誇り

こういうケースは実は小売りや外食産業のチェーン経営者は非常に多い。一般に創業者が事業を拡大して一服して後継者に後を託し、一線を退いて会長なり相談役なりについて引退への花道とするのだが、後継者の経営にどうしても不満が出てくる。(※中略)

創業者が辞めるに辞められない構造もある。小売りチェーンや外食チェーンというのは原始的な組織から抜け出せない。どんなにシステム化し、完璧なマニュアル化をしたとしても、最終的に運営するのは機械ではなく人である。チェーンの店長である。その店長のやる気を引き出し、モチベーションを高めるのもまた本部の“人”以外にない。その代表が創業者というカリスマである。

チェーンをつなげているのは人と人の関係なのだ。機械でもシステムでもお金でもない。結果、チェーンの目に見える象徴として創業者の姿が必要とされるのだ。

だから、チェーンの創業者というのは例外なく長期政権である。辞めてしまえばチェーンが切れるからだ。業績が悪化して前途に不安が出れば、一度引退した創業者が戻ってこなければ、チェーンの引き締めができない。

ユニクロもまさしくその典型的なケースだった。

◆郷に入れば郷に従えで失敗した英国市場

小売りはドメスティック(国内型)産業であるというのは常識で、どの国でも海外産業が進出して成果をあげるのに四苦八苦している。その国に固有の商慣習や消費者の嗜好というのがあって、それに適応するのに苦労するわけだ。(※中略)

英国というのは日本ではわからないが強い階級社会で、いろいろなところで強い差別がある。企業の組織でも、同じ会社で働いていながら、経営者と中間管理職と店員はまったく関わりがない。(※中略)

お互い自分の仕事しかしないのだから、店が汚くても平気、店員の態度が悪くても管理職は注意もしない。というのでは、せっかく買いに来た消費者も買う気をなくしてしまう。ユニクロが海外に出ても勝機があると判断した最大の売りである商品の高品質をアピールする以前に消費者がそっぽを向いてしまったのである。

◆ファッションで女性客を呼び込む

「ユニクロはマス商品だが、センスのいい人、お金を持っている人、服へのこだわりのある人に買ってもらっている。これは我々の自負だ」(『日経産業新聞』08年10月10日)

◆多様な出店パターンへ

前章で述べたように、ミーナ町田などのようにショッピングセンターの核店舗として大型店を出店するケースが増えているだけでなく、百貨店にも出店を決めている。第1号は閉店した横浜松坂屋への出店だったが、東武百貨店にもユニクロは出店したこともあある。最近では09年2月に新宿の丸井のリニューアルオープンに至って、100㎡ほどの小さな店だが、ユニクロが出店した。

ユニクロは、日本国内における小売りビジネスの最高のケーススタディですね。

人材の出入りが激しいのが気になりますが、それでも成長を維持しているのは、モチベーション管理とIT技術を活用した情報管理が徹底しているのでしょう。

百貨店の凋落と対照的なユニクロの躍進。そこには、“ベンチャースピリット”の重要さを教えてくれる気がします。

最後に著者のプロフィールを、以下に記します。

◆川嶋幸太郎(カワシマコウタロウ)

1960年生まれ。大学卒業後、大手百貨店に入社。商品開発、仕入企画、経営企画に携わったのち店舗開発担当責任者に。この20数年間の業界経験を活かして、流通を中心フィールドとする経営コンサルタント兼フリージャーナリストとして独立。業界の人脈は広く、情報収集力と経営分析力には定評がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

ユニクロ・柳井正―仕掛けて売り切るヒット力

posted with amazlet at 10.02.28

川嶋 幸太郎 ぱる出版 売り上げランキング: 78491

おすすめ度の平均:

卓越した経営者の一人です!

卓越した経営者の一人です! ちょっと微妙

ちょっと微妙 どうすればよいか(HOW)を考え、失敗を恐れず行動すれば成功できる。

どうすればよいか(HOW)を考え、失敗を恐れず行動すれば成功できる。