企業・事業の価値は、その企業・事業が生み出すCFをそのリスクの大きさに見合った割引率(「WACC」)で現在価値に割戻したものである。そこからその事業を行うのに必要な初期投資額(企業であればその企業を買収するのに必要な投資額)を差し引いたものがNPVであり、NPVがプラスということは、投下された資本の額を上回って価値を生み出したことを意味している。

企業・事業の現在価値の計算式は、「Σ(FCF . . . Read more

TierⅠクラスの上場大企業でも軒並み営業赤字が続出している中、「なんでもあり」のリストラ策や救済策が繰り出されつつあります。

頭の整理と備忘のために、やや原則に立ち戻って「有事の際に考えられる事業戦略・財務戦略」を羅列的にまとめます。ファイナンスのBlogなので、BSとPLの形に添って挙げてみます(理論的には効果が疑問視されるものや前向きの戦略も含む)。

1.BS:資金の確保と資産の健全化 . . . Read more

経済の低成長化や高齢化に伴う運用資金の増加など、株式価値への関心、さらには、企業経営に対する投資家の圧力は徐々に高まってきており、1980 年代の米国のような財務目的の買収が増えそうです。よって財務的な視点から企業価値を見る際の基本的な考え方をまとめ、経営で意識しておくべき視点について述ます。

1.企業価値における余剰資金の考え方

昨今、敵対的買収に関する議論が盛んです。世間の敵対的買収に . . . Read more

二〇〇九年三月期決算で、年間では軒並み厳しい決算となった。中でもかつてないほどの巨額の損失を計上する企業が多かったのが目を引いた。これは実は、過去から抱えてきた爆弾が炸裂したことも大きかったのだ。

今期の決算はDTAの取り崩しを余儀なくされたために多額の費用が発生し、赤字が膨らんだケースが多いのである。

七千八百八十億円の赤字決算となった日立製作所にしても、そのうちの三千九百億円が税金資産の取 . . . Read more

DTAを分析することで企業の来期以降の利益予測の妥当性を判断することができる。

着眼点は

1、当期の実績である法人税等は妥当な水準か?

2、翌期に予想されている当期純利益は妥当な範囲か?

3、2年目以降に予想されている当期純利益は妥当な範囲か?

1、当期の実績である法人税等は妥当な水準か?

発生主義で計算された法人税等の実効税率が40%かどうか。40%を大きく外れるならば注意が必要である(日 . . . Read more

経営環境が悪化しても、経営戦略にブレのない企業は好業績を維持し、景気悪化によるリスクを最小限に留めることができる。一方で、経営戦略に芯が通っていない企業は、不況の波をもろに受けて、事業そのものが立ち行かなくなる怖れさえある。

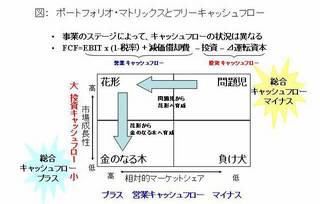

一口に「業績の悪化」といっても、冒頭で述べた景気の波とは別に、「企業固有の要因」による面も大きい。企業にとって経営戦略の土台となるのは、いうまでもなく「常日頃から会社の財 . . . Read more

企業の収益というのは、ICに対してどれほどの利益率を持っているのかに集約できます。当該企業の資本調達コストとROICの差が企業の価値創造の源です。このEVAスプレッドがインフレそれに伴う金利上昇に対して十分に大きければ、とにかく利益を拡大すれば、将来CFが増大し、そのNPVは上昇し、よって株主価値が上昇(株価上昇)します。

上記のスプレッドがマイナスだと、会計上の売上をいくら増やしても、(ROI . . . Read more

・収益の安定性

・資産の有形性

などを考慮します。

・財務レバレッジのかけ具合で経営成績のボラが高まりますが、経営環境などにてらしあわせ、ふさわしい財務レバレッジを選び出す必要があります。

・また経営成績のボラなどに応じて、ふさわしいファンナンス・リソースを選択する必要があります。

小規模なバイオ企業

→無形資産のウエイトが高い、小さくてリスキーな会社は無借金の経営がよいでしょう。このよ . . . Read more

マーケットが爆下げしているときは、M&Aの企業評価というものも悩ましくなってきます。企業の本源的価値は、マーケットが下がろうが変わらないともいえますが、マーケットが織り込んでいる実体経済の不振というものは、やはり評価対象の将来収益にも影響するわけです。よってDCFのベースとなる事業計画の見直しも検討する必要があるわけです。こうしてみてみると、やはり「事業計画終了時点以降、将来収益は一定で推移するみ . . . Read more

未曽有の金融危機の影響を受けて株式市場が再び低迷している。株価の下落を背景として自社株買いを積極化している企業も多いが、自社株買いを行うと本当に株価は上がるのか?

自社株買いとは、過去に発行し、株式市場に出回っている自社の株式を、時価でお金を払って市場から買い戻すことを言います。これは自社の既存株主に対して一定の金額(通常は株式の時価)を払って株式を買い戻している。つまり、株式と交換に株主から預 . . . Read more

マイクロソフトは2004年7月20日に4年間で総額750億ドルという史上空前の株主還元計画を発表しました。マイクロソフトは1975年の創業来、“配当しない会社”として知られ、株主も、配当よりも再投資によって得られるキャピタルゲインに期待していました。そのため2003年に初めて配当支払いをした際には、驚きをもって迎えられました。

2004年7月に発表されたのは、それまでに行った年間約17億ドルの普 . . . Read more

よく「この事業は赤字だが戦略的に重要なので、是非実施したい」という話を聞く。一般的にはこの様な案件を戦略的赤字案件と呼ぶが、何故事業が赤字なのに実施しなくてはいけないのだろう。

プロジェクトAの現在価値は、この事業から生み出されるCFのNPV(A)であり、赤字ということは NPV(A)<0 ということだ。何故赤字なのに実施しなければならない?この謎を解く鍵がリアルオプション理論である。 . . . Read more

「モジリアニ=ミラー(MM)の命題*1」によれば、企業の価値はB/Sの左側にある資産が生み出すCFの価値によって決定され、B/Sの右側は単に「左側で生み出された企業価値」を投資家に分配する機能しかありません。

これは、あくまで税金のない世界の話です。しかし、現実の世界では借入金の支払利息金利は課税所得から控除されます。これにより支払税金が減少します。これを図示すると図1および図2のとおりとなりま . . . Read more

ファイナンス理論では、「企業価値」は「企業が生み出す将来FCF」を「WACC」で割り戻して計算します。WACCとは、有利子負債コスト(借入金の利回り)と株主資本コスト(株主の期待利回り)の加重平均です。

一方、ファイナンス理論における資産価値評価の中核をなすDCF法では、資産価値は、「その資産が将来生み出すCF」を「そのCFのリスクに大きさに見合った割引率」で割り戻して計算するとしています。

. . . Read more

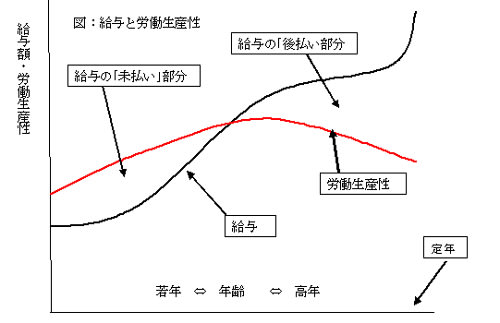

企業は余剰人員を整理(リストラ)し、事業収益を向上させることを目的として「早期退職制度」を実施する。以前は赤字から脱却するために導入することが多かったが、最近では黒字で収益力が高い企業であってもこの制度を導入するところが増えてきている。この早期退職制度とは実施する企業にとってどのような効果をもつのであろうか?

企業から見れば早期退職金制度における割り増し部分は一種の移籍金であり、割り増し退職金を . . . Read more